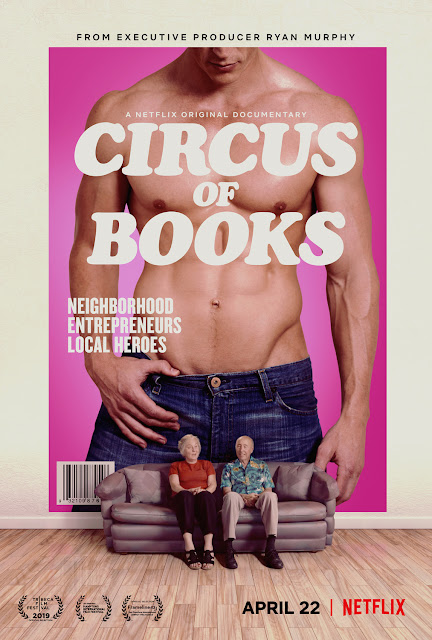

CIRCUS OF BOOKS (2019)

Rasyidharry

Juni 26, 2020

Bagus

,

Barry Mason

,

Documentary

,

Jeff Stryker

,

Karen Mason

,

Larry Flint

,

Rachel Mason

,

REVIEW

Tidak ada komentar

Terkait tema LGBT miliknya, Circus of Books mampu menyatukan elemen-elemen seperti persekusi

aparat, ketidakberpihakan hukum, agama, AIDS, keluarga khususnya parenthood, hingga dampak internet

terhadap industri pornografi. Semuanya saling terkait, menyatu mulus tanpa menghilangkan

fokus. Tapi yang membuat dokumenter ini spesial adalah protagonisnya, pasangan

suami-istri, Barry Mason dan Karen Mason. Khususnya Karen, yang sepanjang 92

menit durasi filmnya, mengalami setumpuk pertentangan batin sampai akhirnya

bertransformasi.

Rachel Mason selaku sutradara, merupakan puteri mereka.

Filmnya pun dibuka oleh rekaman home

video yang Rachel buat saat kecil. Kemudian, selama mewawancarai narasumber

termasuk Micah (sang kakak) dan Josh (sang adik), ketimbang menjadi sosok tak

terlihat di belakang kamera, wajah Rachel juga disorot, memperlihatkan

reaksi-reaksinya. Tujuannya tak lain melahirkan keintiman dan kesan personal.

Sekilas, Keluarga Mason tampak biasa. Barry dikenal lewat

senyum yang tak pernah luntur, sementara Karen merupakan sosok yang tegas,

figur pemimpin, sekaligus Yahudi yang taat. Baru ketika remaja, tiga bersaudara

itu tahu, bahwa orang tua mereka adalah pemilik Circus of Books, toko buku dan

pornografi gay (majalah, DVD, alat seks) yang legendaris. Terletak di West

Hollywood, California, toko ini ibarat suaka layaknya bar, di mana para gay

bisa berinteraksi secara bebas. Bahkan, gang belakang toko kerap jadi lokasi

orang-orang kehilangan keperjakaan. Gang itu disebut “Vaseline Alley”.

Semua berawal dari kesulitan finansial pada era 70an, yang

membuat Karen dan Barry nekat menawarkan diri menjadi distributor majalah

dewasa ternama Hustler buatan Larry Flint. Bisnis itu berkembang. Toko pun

didirikan, bahkan di satu titik, pasutri Mason turut memproduseri film-film

porno gay yang dibintangi Jeff Stryker. Tapi apa signifikansi sebuah toko

barang-barang hiburan dewasa?

Bagi kaum hetero, pornografi sebatas alat melampiaskan nafsu.

Tapi untuk gay, setidaknya mereka yang muncul sebagai narasumber, pada awal

kemunculannya, ada kebanggaan menonton para gay bercumbu dengan bebas tanpa

takut dihakimi. Berkat Circus of Books, beberapa orang tahu ia tidak sendiri di

dunia ini. Pun mengetahui apa yang dilakukan Karen dan Barry membuat sahabat

Rachel semasa SMA menyadari satu hal, bahwa saat tumbuh dewasa, individu tidak

harus menjalani hidup sesuai jalur yang dianggap “wajar” oleh masyarakat.

Karen dan Barry menginspirasi tanpa disadari dan diniati.

Keduanya tidak membenci LGBT, tidak berniat mengeksploitasi, tapi juga tak

terlibat dalam pergerakan kemanusiaan apa pun. Semua murni bisnis yang dirahasiakan

dari anak-anak mereka, yang wajib menundukkan kepala bila terpaksa harus diajak

memasuki toko. Rachel sendiri baru tahu kalau Circus of Books merupakan toko

porno semasa SMA. Fakta yang ia ketahui dari teman-teman, bukan orang tuanya.

Lalu tibalah kita pada penelusuran paling engaging, yakni seputar Karen. Dia

berasal dari keluarga religius, adalah seorang religius, dan mendidik

anak-anaknya agar menjadi religius. Karen bukan anti-LGBT, tapi menganggap itu

sebagai konsep yang berada di luar lingkup kehidupan pribadi. Alhasi, meski

dianggap sosok berpengaruh di komunitas gay, awalnya tak ada kebanggaan sedikit

pun dalam dirinya terkait apa yang ia dan sang suami lakukan. Hal itu nampak

saat beberapa kali Karen mengeluh pada

Rachel. “Kenapa kamu merasa ini pantas dijadikan dokumenter? Bagian mana yang

menarik? Seharusnya kamu membahas hal lain saja”.

Sampai suatu hari, ia terpukul kala menyadari bahwa LGBT

tidaklah “sejauh” itu, yang memancing dilema, mengingat agamanya mengharamkan

hubungan sesama jenis. “Apabila terkait orang lain, mungkin kamu tidak

bermasalah, tapi bagaimana jika itu menyangkut orang terdekatmu?”, jadi

pertanyaan dilematis yang berusaha Karen (dan mungkin juga penonton) jawab. Paruh

akhir Circus of Books fokus menyoroti

proses Karen. Bagaiamana ia mempelajari kitab suci demi memahami konteks

mengapa gay disebut sebagai “abomination”.

Proses ini termasuk salah satu pemberi dampak emosional terbesar filmnya. Kamu

bisa menjadi religius tanpa harus berpikiran sempit, dan sebaliknya, menjadi

liberal bukan berarti mewajibkanmu membenci religiuisitas.

Mengangkat tema kompleks, bahkan sempat beberapa kali

menyentuh ranah lebih kelam khususnya saat AIDS mewabah dan merenggut nyawa

orang-orang di sekitar karakternya dalam waktu berdekatan, tak membuat Circus of Books terkesan berat apalagi

depresif. Ingat, film ini melibatkan Ryan Murphy selaku produser eksekutif.

Kelakar-kelakar menggelitik, juga estetika cheesy

pornografi vintage, jadi alasan

filmnya tetap tampil menghibur. Circus of

Books adalah tontonan positif sekaligus penuh harap. Penutupnya

memperlihatkan akhir sebuah era, namun bukan akhir perjuangan. Perjuangan untuk

mencintai dan dicintai.

Available on NETFLIX

Langganan:

Posting Komentar

(

Atom

)

Tidak ada komentar :

Comment Page:Posting Komentar