REVIEW - THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS

Alih-alih pertarungan melawan penjahat super atau petunjuk soal invasi alien yang segera datang, The Fantastic Four: First Steps dibuka oleh pemandangan intim saat Sue Storm (Vanessa Kirby) mengabarkan kehamilannya ke sang suami, Reed Richards (Pedro Pascal). Tone dan tema film ini pun dipatenkan. Ketakutan terbesar karakternya bukan semata kehancuran dunia, melainkan kegagalan melindungi anggota keluarga mereka yang eksis di dunia tersebut.

Di awal pertemuan kita, sudah empat tahun Fantastic Four jadi pelindung dunia. Masyarakat mencintai mereka, dan mereka pun mencintai masyarakat. Sebaris montase (yang diisi beberapa easter eggs) merangkum origin story kelompok berjuluk "Marvel's First Family" itu. Penokohan masing-masing anggota pun sekilas dijabarkan. Reed si ilmuwan jenius, Sue yang terlahir sebagai pemimpin, Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) si manusia batu berhati lembut, dan Johnny Storm (Joseph Quinn) yang semangatnya selalu membara seperti tubuhnya.

Singkat, tepat guna, menyenangkan. Walau ada kalanya gaya tutur montase di atas menular ke narasi normalnya, yang bergerak terlampau cepat terutama di paruh awal. Terkadang saya berharap filmnya sejenak menginjak pedal rem, supaya memberi penonton waktu menikmati nuansa retrofuturistik yang filmnya kedepankan. Teknologinya (mata H.E.R.B.I.E. si robot nampak bak pemutar kaset pita), efek suara, hingga sinematografi arahan Jess Hall, semua nampak "sangat 60-an". Andai beberapa kelemahan CGI-nya mampu diatasi, sebagaimana saat miniatur dipakai untuk menghidupkan New York di babak ketiga.

The Fantastic Four: First Steps turut meneruskan rute baru yang MCU tempuh sejak Thunderbolts*, dengan mengesampingkan humor konyol guna memberi ruang bagi pengembangan karakter. Peran melempar candaan lebih banyak diserahkan pada Johnny dan Benn, namun mereka tak disulap jadi "mesin lelucon".

Tapi kompleksitas paling besar terletak pada figur Sue dan Reed, yang diperankan secara luar biasa oleh Vanessa Kirby dan Pedro Pascal. Saya suka bagaimana Sue, si perempuan tangguh yang bahkan sanggup bertarung di sela-sela kontraksi, senantiasa bisa mengatur emosinya, paling berkepala dingin, kecuali jika keselamatan buah hatinya terancam. Di situlah amarahnya dapat meledak hebat. Di sisi lain, Reed tidak digambarkan sebagai figur kepala keluarga sempurna. Sebagai individu yang terombang-ambing di antara sensitivitas hati dan kejeniusan otak, beberapa gagasannya terkesan problematik.

Dinamika tersebut mendapat ujian saat Shalla-Bal / Silver Surfer (Julia Garner) mengabarkan kedatangan tuannya, Galactus (Ralph Ineson), yang akan segera menyantap Bumi. Fantastic Four pun menyambangi Galactus di luar angkasa untuk berunding, kemudian mendapati sang "Devourer of Worlds" sedang asyik melahap sebuah planet yang hancur seketika, sementara musik gubahan Michael Giacchino, yang sebelumnya memperdengarkan nada-nada klasik, seketika berubah menjadi lantunan teror mencekam.

Galactus nampak intimidatif, bak personifikasi kiamat yang kehadirannya mampu mencuatkan ketidakberdayaan di babak ketiga. Shalla-Bal tidak luput mencuri perhatian. Adegan kejar-kejaran berlatar lubang hitam yang kembali jadi panggung bagi Giacchino memamerkan keunikan aransemennya sekaligus menunjukkan kelihaian Matt Shakman mengolah intensitas di kursi sutradara menegaskan bahwa ia bukan sosok pembawa kabar belaka.

Banyak misinterpretasi terkait Fantastic Four. Berbeda dengan Avengers, mereka lebih dekat ke arah penjelajah dan ilmuwan ketimbang pahlawan super. Sewaktu Galactus menebar ancaman, insting pertama Fantastic Four bukanlah melawan balik layaknya sekelompok jagoan, tapi mencari solusi sebagaimana ilmuwan semestinya berlaku. Ketika Reed mencuatkan strategi absurd mengenai cara menyelamatkan Bumi dari Galactus, di situlah saya yakin The Fantastic Four: First Steps benar-benar memahami materi aslinya.

REVIEW - SUPERMAN

Perkenalan saya dengan komik pahlawan super Amerika terjadi lewat terbitan Misurind yang waktu itu menguasai pasar. Karena masih duduk di bangku SD, saya pun cuma asal mengambil beberapa judul tanpa memperhatikan urutan nomornya. Akibat tidak mengikuti cerita dari awal, banyak poin cerita luput saya pahami, sejumlah tokoh sampingan pun tidak saya kenali. Tapi pengalaman membaca yang dihasilkan sungguh luar biasa. Rasanya seperti bergabung di tengah jalan, dalam petualangan besar yang sudah berlangsung beberapa waktu.

Superman karya James Gunn memantik perasaan serupa. Ketika film dimulai, sudah tiga dekade berlalu sejak kedatangan Kal-El (David Corenswet) ke Bumi, di mana selama tiga tahun terakhir, sang putra terakhir Krypton memulai karirnya sebagai Superman si pahlawan umat manusia. Permusuhannya dengan Lex Luthor (Nicholas Hoult) telah memanas, romansanya dengan Lois Lane (Rachel Brosnahan) pun telah terjalin.

Perihal menumpas ancaman, Superman tidak sendiri. Anggota Justice Gang yang terdiri atas Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion), Mister Terrific (Edi Gathegi), dan Hawkgirl (Isabela Merced) turut ambil bagian. Dunianya sudah berjalan jauh sebelum penonton tiba, dan bakal terus bergulir selepas kita meninggalkan bioskop.

Perayaan terhadap komik pahlawan super. Itulah yang ingin Gunn sajikan. Dia pun enggan membatasi Superman versinya dalam satu era. Fase Silver Age yang dikenal lewat kekonyolannya tidak luput dirayakan, misal saat Lex Luthor coba merusak reputasi Superman, dengan mengutus pasukan monyetnya untuk menciptakan ujaran kebencian di internet. Gunn memang jagonya menangani keanehan khas komik. Karakter macam Mister Terrific yang di permukaan terkesan konyol pun bisa dibuatnya beraksi secara keren.

Era modern yang lebih kompleks pun direpresentasikan dengan cara memanusiakan Superman. Sebagaimana film-film superhero lain buatannya, di sini Gunn kembali menunjukkan kalau karakterisasi solid yang tak menutup mata perihal ketidaksempurnaan si protagonis, tidak bersinonim dengan kegelapan atau keseriusan berlebih (walau ada kalanya pendekatan tersebut diperlukan).

Kisahnya bermula kala Superman berada di titik paling rendah. Si metahuman terkuat untuk pertama kalinya mengalami kekalahan, hingga memerlukan pertolongan anjingnya, Krypto. Dari situlah narasi yang menjauhi pakem klise film pahlawan super digulirkan. Beberapa kali kita mendapati Superman kewalahan mengatasi ancaman Lex Luthor. Bukan berarti ia lemah. Kemenangan tak mendefinisikan kepahlawanan. Superman adalah perwujudan sisi terbaik manusia, yang senantiasa melihat sisi baik dari manusia. Sewaktu ia mengudara, kemudian lagu tema ikoniknya terdengar, harapan akan dunia yang lebih baik seketika menyeruak. Itulah kepahlawanan.

Karenanya, di hadapan kompleksitas dunia modern, pola pikir Superman nampak terlalu naif. Dia hanya ingin menyelamatkan semua makhluk, dari seekor tupai kecil, maupun manusia yang terkekang oleh represi. Di antara tetek bengek geopolitik, tendensi kolonisasi oleh negara-negara adidaya, juga prasangka-prasangka terhadap mereka yang dianggap berbeda, Superman tetap menomorsatukan cinta, bahkan tatkala cinta terkadang menyakitinya, entah dalam bentuk pertengkaran dengan Lois, maupun saat publik mencapnya "alien jahat".

David Corenswet memberi humanisme dalam diri karakternya, baik sebagai Clark Kent atau Superman. Dia masih hijau, belum stabil secara emosi, bukan pula "dewa di antara manusia" layaknya interpretasi Christopher Reeve. Corenswet melahirkan figur pahlawan yang lebih relevan untuk masa sekarang. Di kutub yang berlawanan, Hoult membuat penonton mudah mengutuk aksi Lex Luthor, yang sebagaimana banyak "penjahat" zaman modern, begitu gemar menyebarkan sudut pandang negatif.

Klimaks Superman memang cenderung mengecewakan. Puncak pertarungan sosok metahuman terkuat mestinya lebih bombastis daripada baku hantam generik sebagaimana yang Gunn sajikan di sini. Tapi bahkan di tengah penurunan kualitas tersebut, filmnya menolak kehilangan relevansi. Babak ketiganya tak melibatkan invasi alien atau monster interdimensional. Sebatas dampak dari keserakahan dan kebencian umat manusia yang tidak lagi bisa dikendalikan. Tapi setidaknya, semesta film ini mempunyai pahlawannya yang selalu bisa mendatangkan harapan.

REVIEW - JURASSIC WORLD REBIRTH

Ketika jajaran karakter film ini pertama kali menjumpai Mosasaurus di tengah samudera, bukan ekspresi ketakutan yang menghiasi wajah mereka, melainkan kekaguman, dibarengi sorakan kegembiraan. Jurassic World Rebirth mengembalikan sense of wonder yang Steven Spielberg bawa lewat Jurassic Park (1993), setelah selama puluhan tahun berikutnya, para dinosaurus diubah jadi monster pengancam eksistensi manusia.

Protagonisnya adalah Zora (Scarlett Johansson), spesialis dalam menjalankan misi rahasia yang diupah oleh Martin (Rupert Friend), perwakilan dari perusahaan farmasi bernama ParkerGenix, untuk menyusup ke Pulau Saint-Hubert, tempat di mana dinosaurus yang masih bertahan hidup, menemukan ekosistem yang cocok bagi mereka.

Lima tahun pasca peristiwa Jurassic World Dominion (2022), ilmuwan mendapati bahwa kondisi Bumi saat ini tidak ideal bagi dinosaurus. Mereka terancam kembali punah, sementara masyarakat umum telah kehilangan minat melihat makhluk prasejarah tersebut. Manusia membangkitkan kembali dinosaurus, hanya untuk membinasakannya lagi. Mungkin memang manusia merupakan ancaman terbesar bagi semesta.

Bersama Duncan (Mahershala Ali) selaku rekan kepercayaannya dan Dr. Henry (Jonathan Bailey) si ahli paleontologi, Zora pun berangkat menuju Saint-Hubert dengan target menyambangi tiga dinosaurus terbesar di masing-masing area: Mosasaurus di laut, Titanosaurus di darat, Quetzalcoatlus di udara. Tujuan mereka sebatas mengambil sampel. Bukan membunuh. Begitulah cara Jurassic World Rebirth mengembalikan franchise ini ke bentuk awalnya yang mengedepankan petualangan dan eksplorasi.

Tentu beberapa kali nyawa mereka terancam oleh beragam jenis dinosaurus. Keluarga Reuben (Manuel Garcia-Rulfo), yang diselamatkan oleh tim Zora kala terombang-ambing di lautan, mesti berhadapan dengan T. Rex, sedangkan dinosaurus hasil mutasi laboratorium yang disebut Mutadon jadi lawan pamungkas bagi protagonisnya. Di kursi sutradara, Gareth Edwards memastikan tiap serangan berjalan intens. Dia begitu piawai menghadirkan situasi yang memposisikan karakternya dalam situasi "hampir mati".

Tapi semua serangan didasari oleh upaya bertahan hidup. Dinosaurus di sini, bahkan jajaran predatornya, bukan pemangsa yang semata menyukai banjir darah. T. Rex contohnya, yang cuma menyerang karena merasa manusia terlebih dahulu menginvasi zona pribadinya. Semua soal menghindari kepunahan. Bahkan konklusi filmnya menegaskan betapa bentuk kemenangan terbesar bukanlah keberhasilan membunuh, melainkan bertahan hidup.

Naskah buatan David Koepp, yang kembali ke franchise ini sejak The Lost World: Jurassic Park (1997), sejatinya tak membekali filmnya dengan cerita mumpuni. Alurnya tipis, sebatas menyoroti ekspedisi dari satu destinasi ke destinasi berikutnya, tapi setidaknya, dalam perjalanan ini kita ditemani oleh barisan karakter yang cukup likeable, walau belum bisa disebut kompleks. Karakter bocahnya tidak hadir bak monster cilik, pun sosok yang awalnya menyebalkan lambat laun memamerkan sisi baiknya.

Ketika tiba waktunya Zora dan tim mengekstraksi DNA Titanosaurus, sejenak mereka terpaku, terpukau oleh spesies setinggi 15 meter. Beberapa Titanosaurus memamerkan kedigdayaan mereka. Dua di antaranya bahkan melakukan gestur layaknya sepasang kekasih tengah bermesraan, sementara lagu tema magis karya John Williams yang digubah ulang oleh Alexandre Desplat mengalun indah, seolah mewakili rasa haru kita kala menyaksikan kehebatan ciptaan semesta. Jurassic Park pun kembali ke hakikatnya.

REVIEW M3GAN 2.0

Ada beberapa film yang kerap jadi acuan Hollywood kala memproduksi sekuel: The Empire Strikes Back (1980), The Dark Knight (2008), Aliens (1986), dan Terminator 2: Judgment Day (1991). Mengingat M3GAN (2022) berkisah tentang robot pembunuh, merupakan hal natural saat sekuelnya mengambil opsi terakhir dengan lebih mengedepankan aksi ketimbang horor. Masalahnya Gerald Johnstone selaku sutradara sekaligus penulis naskah gagal memahami alasan keberhasilan mahakarya buatan James Cameron tersebut.

Selepas pembunuhan berantai di film perdana, kini M3GAN (gesturnya dihidupkan oleh Amie Donald, suaranya diisi oleh Jenna Davis) kembali sebagai antihero, dengan misi melindungi Cady (Violet McGraw), meski Gemma (Allison Williams) masih menaruh kecurigaan terhadapnya. Lawan mereka adalah robot lain bernama AMELIA (Ivanna Sakhno) yang dibuat berdasarkan cetak biru M3GAN, namun telah dimodifikasi supaya lebih canggih.

Alurnya "sangat T2". Tapi tatkala Cameron mengeliminasi nuansa horor sembari menggenjot kuantitas baku tembak, Johnstone cuma melakukan poin pertama. Sebagai syarat untuk menghidupkan M3GAN lagi, Gemma menaruh program yang membuat si robot tak bisa membunuh dan melontarkan sumpah serapah. Bayangkan bila T-800 dilarang memakai shotgun miliknya.

Horornya lenyap, tetapi aksinya minim. M3GAN 2.0 pun menjadi 120 menit tanpa taring. AMELIA tidak dipasangi program serupa, namun yang membatasi justru pendekatan sang sineas. Sekalinya pembantaian ia lakukan, semua terjadi begitu cepat, atau secara off-screen. Di satu adegan, ia melempar tombak ke dada korban dan tak setetes pun darah tumpah. AMELIA tidak menari-nari sembari mengamati rasa takut si calon mangsa. Berbeda dengan M3GAN di film pertama, pembunuhan bak pekerjaan rutin yang tidak AMELIA nikmati.

M3GAN 2.0 adalah tontonan penuh potensi yang gagal dipenuhi. Film ini bahkan tak mampu memenuhi janjinya menghadirkan pertarungan over-the-top antara dua robot. M3GAN dan AMELIA baru secara langsung beradu teknologi di babak puncak. Johnstone sejatinya memamerkan kapasitas mengolah aksi lewat permainan tata kamera yang lincah, tapi presentasinya terlalu singkat. Filmnya tidak merasa perlu melunasi janjinya kepada penonton yang sudah sabar menanti.

Di sisi lain, kadar komedinya ditingkatkan. Beberapa di antaranya adalah humor kekanak-kanakan tak lucu, misal saat salah satu karakternya yang berprofesi sebagai ilmuwan cerdas dengan bodohnya salah memakai sapu tangan berbalut obat bius untuk menyeka ingus. Upaya menghadirkan keabsurdan secara lebih kreatif, seperti kala M3GAN berlaku bak Putri Disney yang bernyanyi guna menyampaikan isi hati, dilucuti efektivitasnya oleh eksekusi yang terkesan menahan diri.

Apa gunanya melontarkan ide absurd jika takut akan kekonyolan berlebih? M3GAN 2.0 memang bak kebingungan menentukan jati diri. Belum lagi terkait pesan "pro-AI" yang disamarkan dalam bentuk pesan bijak mengenai harmoni antara manusia dan kecerdasan buatan yang disajikan secara dangkal oleh naskahnya. Apakah pembuat film ini belum menonton Terminator?

REVIEW - THE LIFE OF CHUCK

Saya baru saja menemukan film yang paling saya cintai tahun ini. The Life of Chuck punya cerita yang tidak memenuhi kaidah logika, sebab kita memang tidak perlu memandangnya secara logis. Cukup resapi tiap momen dengan hati, rasakan, renungkan, lalu begitu kredit penutup bergulir, mungkin seperti saya, kalian akan duduk terdiam melihat ruang kosong yang nampak di layar, kemudian tanpa sadar berujar, "Hidup ini berharga".

Kisahnya mengadaptasi novela berjudul sama karya Stephen King, dan acap kali cara bertuturnya memang terkesan "terlalu novel', dengan segala narasi cerewet serta obrolan panjang. Tapi dibanding segala keindahan yang The Life of Chuck tawarkan, kecerewetan itu ibarat setitik noda yang nyaris tak kasatmata.

Alurnya dibagi menjadi tiga babak yang masing-masing merekam fase hidup Charles "Chuck" Krantz (Tom Hiddleston). Kronologinya berjalan mundur, di mana babak ketiga muncul paling awal, menggambarkan kondisi dunia yang mendekati gerbang kiamat. Di tengah kehancuran yang datang silih berganti, guru sekolah menengah bernama Marty (Chiwetel Ejiofor) dibuat kebingungan oleh rentetan iklan berisi ucapan terimakasih bagi Chuck.

Poster, baliho, hingga televisi menampilkannya. Orang-orang di seluruh dunia turut melihatnya, tapi tak satu pun mengenal identitas Chuck. "39 Great Years! Thanks Chuck!" tulis iklan yang bak ucapan pensiun tersebut. "Dia terlalu muda untuk orang yang sudah bekerja selama 39 tahun", ucap Marty. Banyak tanda tanya di kepala si guru, tapi dunia tetap bergerak menuju kehancuran, bak memamerkan ketidakpedulian terhadap rasa penasarannya.

Film ini disutradarai oleh Mike Flanagan (juga sebagai penulis naskah dan editor) yang baru kali pertama mengarahkan suguhan non-horor. Jejaknya selaku "ahli teror" masih terasa. Momen saat Marty duduk bersama mantan istrinya, Felicia (dipreankan Karen Gillan yang piawai mengolah emosi), di bawah bentangan langit malam yang pelan-pelan menampakkan anomali, mungkin adalah adegan paling menyeramkan yang pernah Flanagan ciptakan di layar lebar.

Kala itu malam mencekam, sekaligus mengingatkan betapa dibanding luasnya semesta, eksistensi umat manusia begitu kecil, begitu kerdil, begitu rapuh, begitu fana. Tapi bukan berarti tanpa makna. "I contain multitudes". Begitu bunyi kutipan dari puisi Song of Myself karya Walt Whitman yang dibacakan Miss Richards (Kate Siegel), guru Chuck semasa kecil di babak pertama. Kalimat yang memandang eksistensi manusia layaknya sebuah semesta tersendiri sehingga amat berharga.

Kutipan puisi di atas jadi kunci untuk memahami keabsurdan misteri mengenai jati diri protagonisnya. Tapi hal utama yang Flanagan ingin penontonnya lalui bukanlah proses memahami, melainkan merasakan. Rasakan saja adegan-adegan magis yang sang sineas ciptakan. "Tarian di jalanan" yang mendominasi babak keduanya jadi panggung bagi Tom Hiddleston dan Annalise Basso untuk menunjukkan kemampuan berkomunikasi lewat gerak tubuh.

Mark Hamill turut mencuri perhatian lewat penampilannya sebagai Albie, kakek Chuck yang mulai menunjukkan kerapuhannya, baik secara fisik maupun psikis. Albie tersiksa oleh pengetahuannya atas apa yang akan terjadi. Ada kalanya ketidaktahuan adalah sebuah berkah. Sama seperti perasaan saat menonton The Life of Chuck, yang sukses membangun antusiasme lewat setumpuk tanda tanya. Apa yang akan terjadi setelahnya? Ke mana ceritanya bakal bermuara? Sinema sebagai miniatur kehidupan memang sama misteriusnya.

REVIEW - THE ASSESSMENT

The Assessment tidak serta-merta menjabarkan dunianya. Apa yang terjadi pada Bumi? Mengapa langitnya terlihat aneh? Ke mana perginya orang-orang? Penilaian mengenai apa yang hendak diberikan terhadap protagonisnya? Kenapa tiba-tiba tulisan "Day 1" muncul di layar? Debut penyutradaraan Fleur Fortune ini adalah suguhan fiksi ilmiah yang selalu mencuatkan rasa penasaran di tiap langkahnya.

Aaryan (Himesh Patel) dan Mia (Elizabeth Olsen) adalah pasutri yang berbahagia. Mereka saling mencintai, sambil tetap menyibukkan diri dengan kegemaran masing-masing. Ketika Aaryan si profesor mendesain hewan virtual di ruang kerjanya, Mia mengurus tanaman di rumah kaca miliknya. Sederhananya, Aaryan hidup bersama kepalsuan teknologi, sedangkan Mia bertahan dengan realita.

Kini keduanya mendambakan kehadiran buah hati. Tapi memiliki anak di "dunia baru" ini merupakan perihal kompleks. Umat manusia mampu memperpanjang usia mereka berkat obat-obatan, namun sebagai gantinya, proses kelahiran dikontrol dengan begitu ketat. Aaryan dan Mia mesti melalui serangkaian tes terlebih dahulu, termasuk tinggal selama tujuh hari bersama Virginia (Alicia Vikander) yang akan menilai kesiapan keduanya.

Di malam pertama, Virginia berdiri dengan santai di depan pintu untuk mengamati Aaryan dan Mia berhubungan seks, seolah itu tindakan yang wajar. Semua sesuai peraturan. Hanya saja, peraturan tersebut enggan mempertimbangkan emosi mereka yang terlibat. The Assessment berlatar di dunia yang dibangun berdasarkan ketiadaan perasaan. Kekakuan yang juga diwakili oleh sinematografi dan tata artistiknya yang menghadirkan kesan dingin lewat pendekatan serba simetrisnya.

Penampilan Vikander mengingatkan pada peran yang membesarkan namanya di Ex Machina (2014) sebagai Ava si android. Virginia nampak dingin, kaku, tanpa perasaan layaknya robot, sebelum seiring waktu, secara perlahan, mulai memperlihatkan emosinya sebagai manusia. Jika Ava merupakan robot yang sengaja dibuat dengan banyak ciri manusia, maka Virginia adalah manusia yang dipaksa me-robot-kan dirinya.

Pada akhirnya manusia tetaplah manusia. Cinta, cemburu, trauma, nafsu, sakit, segala jenis rasa tersebut terlampau kaya untuk dipaksa tiada. Semakin besar kadar kemanusiaan coba ditekan dengan segala macam kepalsuan (sesempurna apa pun itu), semakin dekat pula kekacauan datang mengintai. Kekacauan yang acap kali disertai kejanggalan itu menjadi salah satu alasan The Assessment begitu menarik untuk diikuti.

Sesekali film ini tak lupa memamerkan daya tarik visual miliknya. Sebuah shot kala Virginia duduk di tengah hamparan lanskap, sementara dari kejauhan, di latar belakang, terlihat sekumpulan awan di langit menumpahkan air hujan, jadi salah satu contoh betapa menawannya pemakaian efek visual minimalis yang tepat guna.

Tapi bagaimana naskah buatan Dave Thomas, Nell Garfath-Cox dan John Donnelly mengolah elemen fiksi ilmiah menjadi tuturan tajam soal kemanusiaan tetap jadi amunisi utama. Konfrontasi di babak ketiga yang memberi kesempatan bagi Olsen dan Vikander untuk saling beradu akting, turut menegaskan pernyataan filmnya, bahwa penyebab semua rasa sakit yang karakternya rasakan adalah kegagalan sistem yang dipenuhi kebohongan dan kepalsuan. Jadi mana yang kalian pilih? Realita yang tak selamanya bahagia, atau kepalsuan yang terlihat indah?

(Prime Video)

REVIEW - LILO & STITCH (2025)

Sebagaimana film orisinalnya yang rilis 23 tahun lalu, Lilo & Stitch versi live action masih memiliki kehangatan hasil dari olahan kisahnya mengenai nilai-nilai kekeluargaan. Tapi ada satu keping yang lenyap. Format live action membuat segalanya nampak lebih tertata, lebih normal, pula nihil anarki, walaupun elemen tersebut merupakan pondasi utama dari dinamika dua karakter titulernya.

Pola alurnya masih sama. Lilo (Maia Kealoha) adalah bocah 6 tahun asal Hawaii, yang sepeninggal orang tuanya, hidup di bawah asuhan sang kakak, Nani (Sydney Elizebeth Agudong). Lilo dengan segala hobinya, termasuk memungut umpan pancing untuk dijadikan gelang, dianggap aneh oleh teman-teman sepantarannya. Dia kesepian. Apalagi Nani, yang berjuang mempertahankan hak asuh atas adiknya, selalu sibuk bekerja.

Maia Kealoha yang melakoni debut aktingnya mampu membawakan sisi polos Lilo. Orang-orang mencapnya "nakal", tetapi ia sebatas bocah yang ingin menikmati kebocahannya. Sydney Agudong tidak sehijau lawan mainnya, namun inilah peran yang bakal melambungkan karirnya. Sebagai Nani, dia mudah disukai. Wajah lelah cenderung pasrah miliknya kala dihadapkan pada keliaran polah Lilo merupakan salah satu sumber kekuatan dari momen komedik film ini.

Di sisi galaksi yang lain, alien berbentuk seperti koala biru (Chris Sanders) yang dipanggil "Eksperimen 626" lahir dari hasil uji coba Dr. Jumba Jookiba (Zach Galifianakis). Dia liar, nakal, brutal, namun sebelum United Galactic Federation sempat mengasingkannya, si alien berhasil kabur ke Bumi. Di sanalah ia akan menjalin persahabatan dengan Lilo dan memperoleh nama barunya: Stitch.

Lilo adalah protagonis dengan motivasi yang begitu murni, yakni memiliki teman. Kemurnian itu memudahkan kita bersimpati padanya. Kedatangan Stitch memberinya rekan senasib. Keduanya diasingkan akibat dianggap aneh dan sukar dikendalikan. Alhasil, Lilo dan Stitch bisa bersahabat tanpa harus membohongi identitas masing-masing. Itulah mengapa, anarki yang menyusun dinamika mereka adalah poin substansial.

Format live action yang dipenuhi batasan berujung menekan keliaran eksplorasi. Hubungan Lilo dan Stitch hanya nampak seperti pertemanan biasa, antara bocah biasa dengan hewan peliharaan biasa yang sedikit nakal. Dean Fleischer Camp selaku sutradara hendak membawa pendekatan lebih membumi, yang justru berlawanan dengan esensi karya aslinya.

"You're not bad. You just do bad things sometimes", ucap Nani pada Lilo. Kelak, Lilo mengulangi nasihat serupa guna menghibur hati Stitch. Lilo & Stitch membawa pesan penting soal perlunya mewariskan nilai-nilai luhur dalam keluarga, yang diharapkan bakal selalu memupuk kebaikan tanpa pernah putus. Bukti bahwa naskahnya masih mempunyai materi mumpuni untuk menghangatkan hati.

Tapi tanpa dinamika berapi-api dua tokoh utamanya, yang mendominasi durasi adalah alur klise dengan bumbu humor generik, setingkat barisan sekuel medioker bagi animasi legendaris Disney yang rilis langsung ke DVD (Lilo & Stitch sendiri mempunyai tiga judul semacam itu). Kesan tersebut menguat kala inkonsistensi CGI-nya turut terpampang jelas. Sebuah shot kala Lilo duduk di mobil mainan nampak begitu "mengerikan".

Setidaknya tiada cela terkait tampilan Stitch, yang alih-alih coba memodifikasi, untungnya cenderung setia dalam hal desain, dan lebih berfokus pada peningkatan kualitas. Stitch yang bukan lagi makhluk dua dimensi nampak lebih menggemaskan dengan ragam detail yang dipertajam, termasuk bulu-bulu di sekujur tubuhnya. Terpenting, penonton dibuat percaya bahwa ia punya hati. Sebab poin itu merupakan aset terbesar di babak ketiganya.

Apa pun keluhan terhadap Lilo & Stitch bakal tereduksi oleh babak puncaknya yang menyentuh. Gambaran saat Stitch, dengan matanya yang menatap Lilo penuh kasih, memutuskan untuk menerima kematian seorang diri asalkan si sahabat dapat selamat, bagaikan "jawaban" dari film ini untuk "adegan insinerator" di Toy Story 3.

REVIEW - THUNDERBOLTS*

Thunderbolts bukan tim darurat yang dibentuk guna melangsungkan misi bunuh diri demi menyelamatkan dunia. Bahkan konsep "menyelamatkan dunia" adalah sesuatu yang tak sedikit pun terbesit di benak masing-masing anggotanya. Mereka hanya orang-orang yang ingin sembuh dari luka hati, kemudian mendapati ada individu lain tengah merasakan kepedihan serupa, sehingga timbul dorongan untuk menyelamatkannya atas dasar empati. Justru karena itulah mereka spesial.

Sebutlah Yelena Belova (Florence Pugh), yang selepas kematian Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), seolah mati rasa, dan sebatas menjalani rutinitas tanpa semangat. Tentu "rutinitas" yang dimaksud melibatkan aksi spionase antar-negara dan meninggalkan setumpuk mayat, karena ia masih bekerja di bawah arahan direktur CIA, Valentina (Julia Louis-Dreyfus).

Yelena kehilangan tujuan hidup, sembari dihantui rentetan dosa masa lalu yang disesalinya. Kondisi serupa dirasakan oleh Alexei Shostakov / Red Guardian (David Harbour), John Walker / U.S. Agent (Wyatt Russell), Ava Starr / Ghost (Hannah John-Kamen), dan pemuda misterius bernama Bob (Lewis Pullman) yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Di lain pihak, Bucky Barnes (Sebastian Stan) yang kini berstatus anggota kongres memiliki problematikanya sendiri. Jangan tanya di mana Antonia Dreykov / Taskmaster (Olga Kurylenko) berada.

Mayoritas nama di atas merupakan barisan karakter yang tidak perlu berpikir dua kali kala ditugaskan untuk menghabisi target. Jangankan pahlawan super, Thunderbolts adalah sekelompok individu yang seketika mengamini kala salah satu dari mereka menyatakan, "We suck!". Thunderbolts* adalah kisah tentang para manusia yang memiliki ruang hampa (void) di hati mereka.

Naskah buatan Eric Pearson dan Joanna Calo pantang memandang remeh persoalan kesehatan mental yang dialami karakternya (sebatas menjadikannya materi humor, misal). Semua ditangani dengan hati secara hati-hati. Atas dasar itulah narasi yang unik untuk standar film MCU pun terbentuk, di mana paruh pertama filmnya, alih-alih langsung dipenuhi aksi masif, cenderung bermain dalam skala kecil, memusatkan diri di satu lokasi, lalu membiarkan ikatan antar karakter, juga karakter dengan penonton, tumbuh secara alami.

Kesan realis dan humanis yang begitu jarang hadir di suguhan MCU pun mampu Thunderbolts* miliki. Memahami pentingnya realisme tersebut, Jake Schreier yang duduk di kursi sutradara memilih menggunakan efek praktikal di banyak adegan aksinya guna mempertahankannya. CGI dipakai seperlunya, termasuk kala Sentry pertama kali memamerkan kekuatan, yang sayangnya dipenuhi inkonsistensi kualitas.

Bicara soal realisme, salah satu momen favorit saya justru berupa sebuah peristiwa sederhana yang amat jauh dari citra blockbuster ala Marvel, yaitu kala Yelena dan Alexei terlibat perdebatan emosional. Ketimbang di markas rahasia atau lokasi bernuansa eksklusif lain layaknya para pahlawan super, keduanya saling bertukar rasa di ruang publik, tepatnya di pinggir jalanan New York, sementara pejalan kaki tetap berlalu-lalang seperti biasa, bahkan beberapa terlihat coba mencuri pandang. Yelena dan Alexei tidak ada bedanya dengan manusia biasa yang rapuh seperti kita.

Jajaran pemainnya mendukung pendekatan humanis filmnya,menjalin chemistry solid yang terkadang menghasilkan humor menggelitik secara natural. Wyatt Russell dan Hannah John-Kamen memberi kompleksitas tambahan bagi tokoh masing-masing, David Harbour menyeimbangkan komedi dan drama, Sebastian Stan di atas motor dengan kacamata hitam memberkahi kita dengan imagery paling keren dari seorang Bucky Barnes versi MCU, namun tak ada yang bersinar seterang Florence Pugh, yang ironisnya malah menyusun performanya menggunakan awan gelap bernama "kemanusiaan".

Satu hal lagi yang menarik perhatian adalah, hal pertama yang para anggota Thunderbolts lakukan kala kekacauan pecah bukanlah menyerang sumber bahaya, melainkan menyelamatkan warga sipil. Mereka mungkin rapuh, tidak sempurna, namun status kepahlawanannya tak perlu diragukan.

Babak ketiganya mungkin bakal mengundang komplain dari penonton awam yang mengeluhkan minimnya keseruan (dan tidak sepenuhnya keliru), namun itu bukanlah kelalaian. Secara sengaja, Thunderbolts* menggantikan aksi bombastis ala Marvel dengan momen personal yang membuatnya memiliki salah satu babak ketiga paling emosional sepanjang sejarah MCU.

REVIEW - MICKEY 17

Penonton yang berharap Bong Joon-ho kembali merevolusi genre seperti telah beberapa kali ia lakukan mungkin akan sedikit kecewa, karena Mickey 17 lebih seperti amalgam dari film-film Bahasa Inggris miliknya ketimbang sebuah dobrakan baru. Tapi sang auteur memang tak perlu melakukannya. Selepas Parasite mencetak sejarah enam tahun lalu Bong tak perlu lagi membuktikan apa pun, dan Mickey 17 meski merupakan salah satu karya terlemahnya menegaskan bahwa ia adalah salah satu sutradara paling konsisten saat ini.

Naskahnya (juga ditulis oleh Bong) mengadaptasi novel Mickey7 karya Edward Ashton, tentang bagaimana di tahun 2054, umat manusia telah berusaha membangun koloni di planet lain. Dipimpin oleh Kenneth Marshall (Mark Ruffalo) si politikus gagal beserta istrinya yang cenderung lebih dominan, Ylfa (Toni Collette), sebuah perjalanan selama empat tahun menuju planet bernama Nilfheim pun dimulai.

Mickey Barnes (Robert Pattinson) termasuk dalam jajaran kru. Tapi ia bukan kru biasa. "Expendable", begitu posisinya disebut. Mickey ditugasi melakukan banyak misi berbahaya yang selalu berujung pada kematiannya. Tapi berkat teknologi kloning, ia selalu "dicetak ulang" untuk hidup kembali dalam tubuh yang berbeda. Timbul masalah kala Mickey 18 (sesuai namanya, kloning yang ke-18) sudah terlanjur dihidupkan, sebelum terungkap bahwa Mickey 17 ternyata mampu bertahan hidup dalam misinya. Dua versi Mickey pun eksis secara bersamaan.

Ada sebuah adegan saat Timo (Steven Yeun), teman lama Mickey yang bertugas sebagai pilot, tiba di lokasi tempatnya terjebak setelah mengalami kecelakaan hingga cedera parah. Ketimbang menyelamatkan sang teman, Timo lebih memilih mengambil senjata pelontar api milik Mickey yang menurutnya "lebih sayang bila rusak". Di kesempatan lain, para kru menertawakan tangan Mickey yang putus.

Sederhananya, Mickey tak lagi dimanusiakan. Sama seperti para pekerja kelas bawah di dunia nyata, yang dibiarkan mempertaruhkan nyawa sementara jajaran penguasa duduk nyaman sembari menikmati hasil keringat mereka. Teknologi kloning memberi umat manusia di film ini kekuatan untuk "bermain Tuhan", hanya saja dalam memainkan itu, manusia tak sedikitpun memiliki kebijaksanaan-Nya.

Pesan yang Mickey 17 bawa sejatinya tidaklah baru. Adanya figur pemimpin sewenang-wenang, ditambah kemunculan sosok monster bernama "creeper", membuatnya terasa seperti kombinasi Snowpiercer dan Okja. Jurang kelas, objektifikasi terhadap individu yang dipandang selaku komoditas belaka, hingga tendensi manusia melakukan penjajahan dan menyebut mereka yang berbeda sebagai "alien", semua adalah tema favorit Bong Joon-ho.

Sayang, jika membicarakan penerapan tema-tema tersebut ke alur, Mickey 17 terkesan kurang liar mengeksplorasi premis uniknya, bahkan cenderung stagnan dalam bercerita. Ibaratnya, Bong membawa kita terbang mengunjungi planet asing, tapi bukannya menelusuri tiap sudutnya, ia cuma mengajak kita berjalan-jalan santai di sekitar pesawat.

Di sisi lain, tidak seperti banyak sineas Hollywood yang kerap memandang karya mereka terlampau serius sehingga berakhir hambar, Bong dengan jeli mencampurkan banyak sentuhan komedi gelap yang cukup efektif memancing tawa. Di sinilah performa Pattinson memegang peranan penting. Sebagai Mickey 17, Pattinson mengolah talenta komedinya untuk memerankan figur "bodoh", lengkap dengan modifikasi cara bicara yang memukau.

Menariknya, Pattinson melakoni dual role yang bertolak belakang, sebab tidak seperti "pendahulunya", Mickey 18 adalah figur penuh percaya diri, berani, pula tidak ragu memakai kekerasan sebagai jalan menyelesaikan masalah. Mungkin seperti Mickey, diri kita pun menyimpan banyak versi, termasuk yang sama sekali berbeda dan cuma sesekali muncul ke permukaan. Tidak kalah memikat adalah Ruffalo sebagai karikatur politikus minim kompetensi, Collette yang mengendalikan segalanya dari belakang dengan begitu keji, juga Naomi Ackie sebagai Nasha, kekasih Mickey yang tangguh.

"Seperti apa rasanya mati?", merupakan pertanyaan yang paling sering diajukan kepada Mickey. Kematian adalah hal paling menyeramkan bagi banyak orang. Bayangkan mengirim sesama manusia untuk mengalami hal yang paling kita takuti berulang kali tanpa ada rasa bersalah. Serahkan pada Bong Joon-ho untuk melahirkan sosok-sosok yang di atas kertas nampak konyol, namun sesungguhnya menyimpan kekejaman yang melebihi penjahat mana pun.

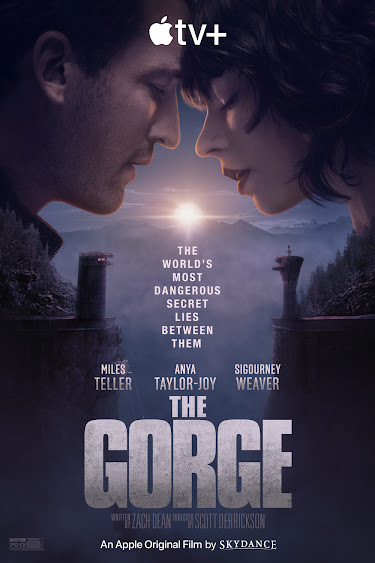

REVIEW - THE GORGE

Twist terbesar di The Gorge adalah, walaupun dibuat oleh Scott Derrickson yang membidani lahirnya The Exorcism of Emily Rose (2005), Sinister (2012), hingga The Black Phone (2021), elemen yang paling menonjol dalam campur aduk genrenya bukan horor, sci-fi, thriller, maupun aksi, melainkan romansa.

Alkisah dua penembak jitu dikirim untuk mengemban tugas serupa, yakni menjaga dua menara yang dipisahkan jurang lebar. Di menara barat ada Levi (Miles Teller) si mantan marinir Amerika Serikat, sedangkan menara timur ditempati oleh Drasa (Anya Taylor-Joy) yang merupakan agen rahasia yang kerap ditugaskan oleh Rusia. Tidak sulit menebak subteks yang ditanam oleh naskah buatan Zach Dean seputar kaitan antara jurang dan hubungan dua protagonisnya.

Levi dan Drasa mesti tinggal di sana selama setahun, dengan tujuan menjaga supaya para monster yang bersemayam di dasar jurang tidak memanjat keluar. Monster-monster itu dikenal dengan sebutan "The Hollow Men", yang nampak bak campuran zombie, hewan, dan tumbuhan. Desain ala lovecraftian berhasil menghidupkan makhluk misterius itu secara kreatif.

Tapi lupakan dulu perihal pasukan zombie itu, sebab romansa Levi dan Drasa akan lebih banyak mendominasi satu jam pertama. Diawali oleh saling pandang melalui teropong, keduanya memutuskan melanggar larangan untuk mengadakan kontak, lalu berkomunikasi melalui tulisan, lesatan peluru, lagu yang diputar lewat pengeras suara, bahkan bermain catur tanpa memedulikan adanya jurang pemisah (literally).

Kisah cintanya tampil manis. Miles Teller dan Anya Taylor-Joy menjalin chemistry kuat tanpa harus berada dalam satu frame, membangun pemandangan romantis tentang dua manusia yang kehilangan arah sebelum menemukan cinta di tempat antah berantah. Inilah representasi nyata dari kalimat "dunia serasa milik berdua". Hanya ada mereka....dan sekelompok monster yang sesekali harus keduanya basmi.

Sewaktu tiba waktunya pembasmian dilakukan, Miles Teller dan Anya Taylor-Joy mampu secara meyakinkan menanggalkan wajah romansa mereka. Levi si lelaki hangat, serta Drasa si perempuan manis, mendadak beralih rupa menjadi dua prajurit tangguh, yang mengemban tugas sebagai tembok pertama umat manusia.

Sekuen pertempuran pertamanya diarahkan dengan intens oleh Derrickson. Menariknya, baku tembak itu disusun sebagaimana presentasi romansanya yang menjauhi kesan cerewet, di mana aksi lebih mendominasi ketimbang kata-kata verbal. Tidak ada celetukan atau one-liner ala blockbuster yang memaksakan diri untuk meringankan suasana. Levi dan Drasa sepenuhnya fokus pada tugas mereka.

Sayangnya, apa yang susah payah dibangun pelan-pelan runtuh selepas Levi dan Drasa akhirnya mengatasi jurang di antara mereka. Keduanya pun bertatap muka. Tapi daripada alat untuk mengeksplorasi hubungan mereka, naskahnya sebatas menjadikan pertemuan tersebut sebagai alasan supaya The Gorge bisa memperbesar skalanya.

Filmnya bergerak ke arah survival horror berbumbu aksi yang jauh lebih berisik, dan tentunya, lebih generik, termasuk penjelasan yang ditawarkan tentang asal-usul The Hollow Men. Aksinya minim intensitas, jumpscare yang Derrickson lemparkan pun seperti kekurangan tenaga. Semua dibiarkan bergulir begitu saja tanpa dampak signifikan, sampai ke babak ketiganya yang tersaji antiklimaks sekaligus menyia-nyiakan kemunculan Sigourney Weaver dengan memberinya porsi sebagai antagonis bodoh. Memang tidak semua hal harus tampil sebesar dan sekeras mungkin.

(Apple TV+)

REVIEW - CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

Sam Wilson (Anthony Mackie), seorang pria kulit hitam, kini jadi simbol bangsa setelah mengenakan seragam dan tameng Captain America, namun memilih bekerja di bawah Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford), presiden kulit putih sekaligus mantan jenderal yang sama sekali jauh dari citra "pengayom keberagaman". Captain America: Brave New World punya potensi besar untuk menampilkan potret terkait kompleksitas wajah politik masa kini.

Sayangnya, naskah yang ditangani oleh lima penulis (Rob Edwards, Malcolm Spellman, Dalan Musson, Julius Onah, Peter Glanz) tampil mengecewakan akibat tak tahu pasti fokus mana yang hendak dikedepankan. Isu ras? Negara yang terpecah belah akibat politik? Tensi antar bangsa dengan kepentingan masing-masing? Atau proses personal sang protagonis meneruskan nama besar pendahulunya?

Langkah filmnya mengekspansi dua judul yang seolah jadi anak tiri MCU, yakni The Incredible Hulk (2008) dan Eternals (2021), sesungguhnya patut diapresiasi. Alkisah, pasca naik tahta sebagai Presiden Amerika Serikat, Ross berupaya membuktikan diri pada publik serta putrinya, Betty (Liv Tyler), bahwa ia sudah sepenuhnya berubah. Dipimpinnya proses menyatukan berbagai negara terkait pemanfaatan sumber daya (sebuah logam yang namanya sudah sangat familiar di budaya populer) di Pulau Celestial yang terbentuk dari jasad Tiamut.

Konflik pecah tatkala di sebuah pertemuan di Gedung Putih, Isaiah Bradley (Carl Lumbly) alias si "Captain America yang terlupakan" tiba-tiba melakukan penembakan terhadap sang presiden. Sam yang ingin membuktikan bahwa Isaiah tidak bersalah mesti melakukan investigasi, yang mempertemukannya dengan Samuel Sterns (Tim Blake Nelson), ilmuwan yang bermutasi setelah terkontaminasi darah Bruce Banner.

Kentara bahwa selaku sutradara, Julius Onah ingin meneruskan pendekatan Captain America: The Winter Soldier (2014) dengan memposisikan Brave New World lebih dekat ke ranah thriller politik ketimbang kisah superhero generik. Musik garapan Laura Karpman pun hadir sebagai pendukung visi sang sutradara, kala memperdengarkan alunan khas spionase di tengah obrolan antar karakternya.

Tapi naskahnya gagal mendukung niat baik tersebut. Tatkala jajaran pemainnya tampil baik Carl Lumbly memberi gambaran menyakitkan tentang individu yang menyimpan trauma pada penjara (baca: pria kulit hitam yang telah berulang kali dihancurkan oleh ketidakadilan penegakkan hukum negara), Anthony Mackie semakin memupuk karisma sebagai Captain America, dan Harrison Ford menguatkan bobot emosi filmnya terutama di paruh akhir kisahnya justru bergulir tanpa energi.

Sederhananya, Captain America: Brave New World punya alur yang membosankan. Selain kompleksitas yang luput diperdalam, sebagai thriller politik ia gagal tampil mencekam akibat ketiadaan urgensi. Penonton tidak diberi impresi bahwa protagonisnya harus berpacu dengan waktu, dan dampak mematikan telah menunggu apabila ia gagal. Sam dan Joaquin Torres (Danny Ramirez) hanya mondar-mandir mengumpulkan petunjuk tanpa ancaman berarti, dan ketika ada ancaman mencuat di tempat lain, keduanya bisa dengan cepat mendatangi sumber bahaya.

Padahal tersimpan potensi sedemikian besar di sini. Tidak perlu membahas masalah politik berskala internasional. Karakter Sam Wilson yang meneruskan identitas Captain America tanpa serum prajurit super, sehingga membuatnya kerap kepayahan meski cuma menghadapi segerombolan prajurit manusia, sudah menjadi modal menarik. Tapi sekali lagi, naskahnya bak kebingungan melakukan proses penggalian.

Setidaknya pertarungan Captain America melawan Red Hulk yang dijadikan materi jualan utama, walau tidak berlangsung lama dan telah mengungkap money shot-nya di trailer, mampu menjadi highlight di babak ketiga. Sebuah pertarungan brutal bak konfrontasi David dan Goliath, yang memaksa Sam terdesak ke batas kemampuannya.

Tidak ada yang benar-benar berantakan dalam cara Julius Onah mengarahkan aksi, namun ia belum mampu menerjemahkan gaya bertarung Captain America dengan lemparan tamengnya yang lincah. Kesan dinamis yang harusnya hadir, dilenyapkan oleh penyuntingan yang terlampau ekstrim dan artificial. Tidak buruk, tapi (sama seperti keseluruhan filmnya) generik.

REVIEW - COMPANION

Companion bukan film yang akan menjadi primadona di antara horor rilisan 2025. Dia takkan memantik pembicaraan mengenai bagaimana "film genre" dipandang sebelah mata di musim penghargaan, tidak pula berpeluang hadir dalam "daftar terlaris". Tapi presentasi 97 menitnya mengingatkan soal kapasitas genrenya perihal menciptakan tontonan menyenangkan yang digarap singkat dan ringan, tanpa membebani diri untuk menjadi lebih bisa dari apa yang dibutuhkan.

Bukan berarti karya orisinal milik Drew Hancock (melakoni debut sebagai sutradara dan penulis naskah untuk layar lebar) ini hanya produk kosong. Jauh dari itu. Bagaimana laki-laki misoginis cuma memandang pasangan (baca: perempuan) bak alat pemuas nafsu yang bisa diatur sesuai keinginan jadi persoalan yang menambah bobot penceritaan. Tapi Companion mengingatkan bahwa film dengan isu berat tidak melulu harus tampil berat pula.

Semua dibuka sebagaimana liburan normal sepasang kekasih biasa, saat Josh (Jack Quaid) mengajak Iris (Sophie Thatcher) menghabiskan waktu bersama teman-temannya di sebuah kabin terpencil. Di sana ada Eli (Harvey Guillén) dan pacarnya, Patrick (Lukas Gage); Kat (Megan Suri) yang kerap bersikap kurang ramah pada Iris; juga Sergey (Rupert Friend) si pria Rusia eksentrik, yang juga pemilik kabin sekaligus pacar Kat.

Sejak awal, lewat barisan voice over, Iris sudah memberitahukan pada penonton bahwa kelak Josh, sang kekasih yang amat ia cintai, bakal tewas di tangannya. Bagaimana bisa? Pagi hari indah di pinggir danau tatkala Iris duduk berdua bersama Sergey jadi penyulut efek domino sarat pertumpahan darah yang turut mengungkap setumpuk rahasia kelam.

Rahasia pertama: Iris adalah robot seks yang tak menyadari identitas aslinya. Dia diprogram hanya untuk melayani apa pun keinginan si pemilik. Tapi ketimbang "diprogram", kata "dimanipulasi" mungkin lebih pas untuk menggambarkan perlakuan yang Iris terima. Manusia begitu kejam hingga robot pun dimanipulasi sedemikian rupa guna memenuhi nafsu mereka.

Rahasia kedua: Josh bukan kekasih baik seperti perkiraan Iris. Dia diberi kebebasan mengatur tingkat kecerdasan Iris melalui aplikasi, dan memberinya kecerdasan rendah. Josh merepresentasikan golongan laki-laki misoginis yang tidak mau memiliki pasangan dengan inteligensi tinggi. Dia hanya menginginkan barang yang dapat dimanfaatkan.

Selepas rahasia pertama terungkap, seiring Josh dan teman-teman memandang Iris sebagai monster mengerikan, si gadis yang masih terguncang pasca mendapati hidupnya hanya kepalsuan, memilih kabur sebelum nantinya memutuskan membalas dendam. Aksi kucing-kucingan pun terjadi, dan Drew Hancock membungkusnya dengan ringan.

Sangat ringan, singkat, pula bergerak cepat tanpa basa-basi. Companion bukan tontonan menegangkan yang bakal menggedor jantung penonton. Sebaliknya, kita cenderung diajak bersantai menikmati eksplorasi isu gender berbalut teknologi miliknya yang tetap tajam tanpa harus tampil terlampau rumit, sembari dihibur oleh selipan humor yang punya efektivitas tinggi meski muncul lebih sering dari dugaan. Penghormatan terhadap Terminator 2: Judgment Day (1991) yang dapat ditemukan lewat bagaimana salah satu karakternya digambarkan (nama, pakaian, penokohan) pun menambah bumbu penyedap.

Sophie Thatcher bermain luar biasa. Ada kalanya dari senyuman maupun gerak-geriknya, sang aktris memperlihatkan kecanggungan menggelitik sebagai "sosok yang mempertanyakan kemanusiaannya". Tapi tidak jarang kecanggungan itu memancarkan pilu, terutama saat Iris menyadari bahwa ia merupakan korban hubungan toxic, yang kesulitan menghapus rasa cinta terhadap sang kekasih walau logika sudah berkata sebaliknya. Tapi terpenting Thatcher juga membawa ketangguhan kala akhirnya Iris telah memantapkan hati untuk melangkah sebagai individu yang merdeka dari ketergantungan destruktif.

REVIEW - SONIC THE HEDGEHOG 3

Mudah saja memandang sebelah mata adaptasi layar lebar bagi maskot Sega ini, dan melihatnya hanya sebagai produk hiburan hampa khas Hollywood. Padahal Sonic the Hedgehog adalah waralaba sinema langka yang mampu memperbaiki kualitas di tiap rilisan barunya. Sonic the Hedgehog 3 berhasil mempersembahkan installment terbaik di serinya sejauh ini, yang membuat eksistensi judul-judul berikutnya layak untuk dijustifikasi.

Meneruskan apa yang sudah disiratkan oleh credits-scene milik Sonic the Hedgehog 2 (2022), kini trio Sonic (Ben Schwartz), Tails (Colleen O'Shaughnessey), dan Knuckles (Idris Elba) mesti menghadapi ancaman Shadow (Keanu Reeves), sesosok landak hitam yang jauh lebih kuat dari mereka bertiga. Setelah 50 tahun berada dalam kurungan G.U.N. (Guardian Units of Nations), Shadow akhirnya bangkit dan berniat menuntut balas terhadap umat manusia.

Protagonis kita yang kewalahan memutuskan bersatu dengan musuh bebuyutannya, Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey), yang berujung mengkhianati Sonic, begitu mendapati bahwa sang kakek, Gerald Robotnik (juga diperankan Jim Carrey), merupakan dalang di balik aksi Shadow.

Carrey dalam peran ganda merupakan salah satu elemen terbaik film ini. Mengandalkan keeksentrikan khasnya kala menangani komedi, Carrey nyatanya tetap bisa mengembuskan kompleksitas dalam dua tokoh yang ia mainkan. Jika Ivo bak orang dewasa kekanak-kanakan yang kesepian dan menyimpan trauma akibat penolakan orang-orang, maka Gerald adalah pria tua yang menyalurkan dukanya menjadi amarah terhadap dunia.

Karakter manusia lainnya memang tidak semenarik duo Robotnik. Tom (James Marsden) dan Maddie (Tika Sumpter) makin tergerus porsinya, sedangkan Krysten Ritter sebagai Rockwell gagal dimanfaatkan potensinya. Setidaknya Sonic the Hedgehog 3 punya Stone (Lee Majdoub), anak buah Ivo Robotnik yang berharap dapat menjadi teman si atasan. Berbeda dibanding para kaki tangan antagonis di kebanyakan blockbuster, Stone memiliki kepribadian yang bahkan menambah bobot emosi filmnya.

Kembali duduk di kursi sutradara, Jeff Fowler menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuannya. Fowler tidak ingin menggambarkan Sonic dan kawan-kawan sebagai figur kartun biasa, yang sekadar nampak lucu sebagai konsumsi anak-anak. Di mata sang sineas, para alien berkecepatan tinggi tersebut ibarat pahlawan super, dan seperti itu pula mereka dipresentasikan.

Sonic, Tails, dan Knuckles nampak begitu heroik di tiap kemunculannya. "Mereka harus terlihat keren!", mungkin begitu ujar Fowler di fase produksi, yang berhasil diwujudkan, bahkan ketika naskah buatan Pat Casey, Josh Miller, dan John Whittington terus mendistraksi dengan barisan celotehan tak lucu (bahkan cenderung cringeworthy) yang rutin Sonic lontarkan.

Didukung biaya lebih tinggi (122 juta dollar, berbanding 110 juta di film kedua dan 90 juta di film pertama), Sonic the Hedgehog 3 menghiasi dirinya dengan efek spesial yang memanjakan mata. Semua bermuara pada sebuah klimaks epik, yang lebih seru, lebih mewah, dan membuat tokoh-tokohnya jauh lebih heroik ketimbang mayoritas film pahlawan super yang mulai tergerus popularitasnya belakangan ini. Sonic dan kawan-kawan lebih superhero daripada para superhero.

REVIEW - MEGALOPOLIS

Menonton Megalopolis mendatangkan kesedihan. Melihat impian berubah jadi obsesi tidak sehat, eksplorasi menjadi eksperimen pretensius, serta bagaimana salah satu sutradara terbaik sepanjang masa dengan banyak karya legendaris terbukti tak kuasa melawan waktu, di mana ia bagai tersesat di tengah zaman yang tak lagi sejalan dengan dirinya.

Francis Ford Coppola mulai memikirkan ide tentang film ini sekitar tahun 1977, ketika sang sineas berada di puncak karir, tepatnya menjelang usainya fase produksi Apocalypse Now (1979). Gagasan dasarnya brilian, dan menyaksikan hasil akhirnya, sejatinya tanda-tanda kreativitas luar biasa dari seorang revisionis jenius masih dapat ditemukan.

Coppola menyusun naskahnya dengan membawa peristiwa bersejarah "Konspirasi Catilina" yang aslinya bertempat di Roma pada tahun 63 SM, ke latar kontemporer di versi alternatif Amerika Serikat, di mana sebuah kota bernama New Rome tengah mengalami pergolakan. Konflik pecah antara sang walikota, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) yang konservatif, dengan arsitek bernama Cesar Catilina (Adam Driver) yang berambisi menciptakan "Megalopolis" sebuah utopia serba futuristik bagi masyarakat New Rome.

Karakter Cesar Catilina dibuat berdasarkan sosok Lucius Sergius Catilina yang dahulu menginisiasi "Konspirasi Catilina" dengan tujuan merebut kekuasaan di Roma. Bedanya, Coppola menganugerahi karakternya dengan kekuatan untuk menghentikan waktu sekaligus mengintip masa depan, sebagai perlambang betapa revolusionernya seorang seniman. Saking revolusioner dan kreatif cara berpikir seniman, yang enggan terkekang pada pakem-pakem konvensional, acap kali mereka dianggap gagal memijak realita oleh "orang biasa" dan para konservatif.

Bagaimana karakter Cesar dikonsepkan merupakan bukti nyata kreativitas Coppola. Sineas mana lagi yang mampu (dan berani) mengambil sudut pandang demikian? Visi Coppola kemudian membawa kita melintasi keunikan New Rome, di mana Madison Square Garden diubah jadi Koloseum, yang dihidupkan dengan begitu megah berkat keindahan sinematografi dan tata artistik eksperimental (walau banyak juga CGI shot yang nampak murahan).

Masalahnya, semakin dalam Coppola menelusuri gagasan-gagasan filosofis dalam kepalanya, semakin terlihat pula deretan kekonyolan milik Megalopolis. Tidak perlu jauh-jauh. Penggunaan narasi yang dibacakan oleh Laurence Fishburne saja sudah mendatangkan kesan cheesy.

Setidaknya elemen tersebut memiliki arti, sebab Coppola ingin meniru estetika ala sinema klasik Hollywood. Tapi tidak dengan kekonyolan lain. Sewaktu tema ketidakadilan sedang diperbincangkan, protagonisnya melihat patung Dewi Themis yang melambangkan hukum dan keadilan, mendadak hidup, terlihat kelelahan, sebelum akhirnya runtuh. Coppola tak mampu menghindarkan simbolisme filmnya dari kesan menggelikan akibat terlampau "on the nose".

Akibatnya, tatkala rangkaian momen sureal tiba-tiba menginterupsi narasi, alih-alih kejeniusan, justru kekonyolan yang hadir. Ketika Cesar membuka perban dan memperlihatkan wajahnya yang terluka sembari diiringi tabuhan kendang psikedelik, atau saat Hamilton Crassus III (Jon Voight), paman Caesar yang bertindak selaku kepala bank nasional memanah Wow Platinum (Aubrey Plaza) dan Clodio Pulcher (Shia LaBeouf) yang mengkhianatinya di paruh akhir, jadi beberapa titik yang memancing tawa tanpa disengaja.

Megalopolis berpotensi melahirkan suguhan "so-bad-it's-good" yang menyenangkan, tapi bukan itu tujuan sang sutradara. Coppola benar-benar berhasrat melahirkan karya bernuansa serius yang epik. Ketika intensi dan hasil malah memunculkan pertentangan, sebuah karya bakal terasa melelahkan saat disaksikan. Melalui Megalopolis, Coppola coba mengingatkan bahwa runtuhnya Kekaisaran Romawi di masa lalu berpotensi terulang di Amerika Serikat sekarang, namun justru keruntuhannya sendiri yang tertangkap oleh kamera.

REVIEW - VENOM: THE LAST DANCE

Venom: The Last Dance diniati sebagai babak akhir perjalanan Eddie Brock (mengetahui bagaimana Hollywood bekerja, pernyataan itu patut diragukan). Tapi bahkan setelah tiga film, Sony Pictures masih belum benar-benar yakin tentang cara menangani sang "Lethal Protector". Alhasil penutup trilogi ini bak dihinggapi oleh simbiot yang membuat inangnya terjangkit krisis jati diri.

Kelly Marcel kembali menulis naskah layaknya dua film pertama, namun kini sembari melakoni debut sebagai sutradara. Dia masih belum juga menemukan titik tengah terkait bentuk terbaik bagi karyanya. Pertama kali kita menemui Eddie dan Venom (Tom Hardy), keduanya tengah buron hingga ke Meksiko, terlibat perkelahian dengan kriminal setempat, kemudian menggigit kepala masing-masing dari mereka hingga putus.

Apakah adegan tersebut hendak dikemas menjadi sadisme serius atau gore hiperbolis yang konyol? Sang sineas gagal memberi jawaban pasti. Lalu kita belajar bahwa ancaman terbesar bagi Bumi berikutnya berasal dari Knull (Andy Serkis) sang Dewa Kegelapan yang juga merupakan pencipta para simbiot.

Setiap kali Knull (yang di film ini sebatas mengintai dari balik kegelapan layaknya Thanos di fase pertama MCU) muncul di layar, aura kelam menyelimuti filmnya. Serius. Masalahnya, serupa dua pendahulunya, The Last Dance selalu terasa membosankan ketika tampil serius. Kunjungan ke Area 51 untuk menemui Dr. Teddy Payne (Juno Temple) dan Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor) senantiasa mendatangkan rasa kantuk.

Sebaliknya, tatkala fokus beralih ke bromance Eddie dan Venom dengan segala banter menggelitik mereka, daya hibur filmnya berangsur pulih. Filmnya menyenangkan tiap tidak menganggap dirinya terlampau serius. Termasuk saat membawa Eddie dan Brock dalam road trip guna kabur dari kejaran pasukan monster kiriman Knull, yang berujung mempertemukan mereka dengan Martin Moon (Rhys Ifans) beserta keluarga hippie-nya yang terobsesi pada alien.

Keluarga Moon mengajak Eddie menyanyikan Space Oddity milik David Bowie dalam van mereka, menciptakan "adegan musik" yang jauh lebih menghibur ketimbang pemakaian lagu-lagu populer lain yang diselipkan paksa bak daftar putar jukebox di sepanjang durasi.

Sampai datanglah rentetan pemandangan konyol, yang sejatinya didasari niat baik. Di situlah filmnya tak lagi memandang dirinya terlampau serius. Sayangnya timbul beberapa lubang. Pertama, penulisan yang kurang mumpuni membuat dua tone yang berseberangan itu saling bertabrakan dan memunculkan inkonsistensi.

Kedua, kekonyolan yang sang sineas hadirkan tak dibarengi kreativitas. Salah satu yang paling menonjol adalah saat protagonisnya bereuni dengan Mrs. Chen (Peggy Lu) di Las Vegas, yang berujung pada momen absurd kala Venom dan si perempuan paruh baya pemilik minimarket itu berdansa diiringi lagu Dancing Queen. Sudah berapa juta kali adegan menari konyol diselipkan secara acak dalam film untuk menyegarkan suasana?

Ketiga, jika Marcel sadar bahwa filmnya perlu lebih bersantai supaya menyenangkan untuk ditonton, mengapa tidak sekalian total menjadikannya suguhan konyol tak berotak? Keraguan tersebut membuat Venom: The Last Dance tak memiliki jati diri. Dia bukan film superhero serius, bukan pula presentasi konyol bernuansa so-bad-it's-good yang bersikap peduli setan pada pakem-pakem filmmaking.

Pengarahan sang sutradara di klimaks cukup berhasil membangun puncak pertempuran chaotic yang seru, meski di saat bersamaan, sekali lagi minimnya kreativitas membuatnya menyia-nyiakan potensi dari kemunculan beragam simbiot. Sewaktu ending yang digarap bagai video klip cheesy nan murahan untuk lagu Memories tiba, mungkin banyak orang bakal menyesali keputusan meluangkan uang dan waktu bagi Venom: The Last Dance. Sebuah penutup trilogi yang hanya menjadi jembatan butut alih-alih babak pamungkas epik.

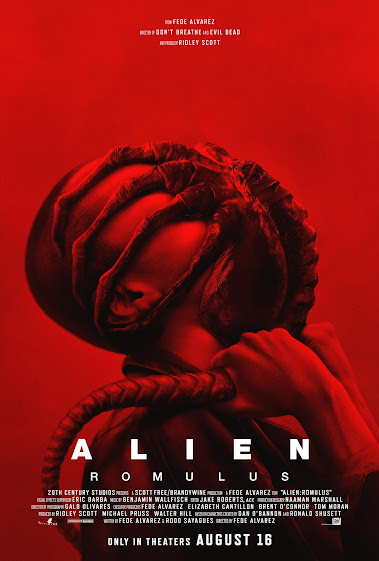

REVIEW - ALIEN: ROMULUS

Saya termasuk dari segelintir orang yang menaruh cinta sama besarnya pada Prometheus (2012) dan Alien: Covenant (2017). Tapi harus diakui seri Alien sedang mengalami krisis identitas, mengingat bagaimana dua judul tersebut melangkah ke jalur berlawanan. Melalui Alien: Romulus, Fede Álvarez mengembalikan waralaba horor ini ke akarnya, memberinya identitas yang pasti, sembari memproduksi semacam kompilasi berisi hal-hal ikonik dari judul-judul sebelumnya.

Latarnya adalah 2142, alias 20 tahun pasca Alien (1979) dan 37 tahun sebelum Aliens (1986), menjadikannya sebuah interkuel. Tidak ada Ellen Ripley (Sigourney Weaver) di sini. Figur protagonis perempuan ditempati oleh Rain (Cailee Spaeny), yang berharap dapat segera pergi dari koloni industrial milik Weyland-Yutani, dan tinggal di planet indah dengan siraman cahaya matahari.

Harapan itu mendekati kenyataan saat mantan kekasih Rain, Tyler (Archie Renaux), beserta para kru kapalnya, berniat mencuri stasiun luar angkasa milik Weyland-Yutani yang telah ditelantarkan, dan memakainya untuk mencapai tempat tinggal baru. Android bernama Andy (David Jonsson) yang diprogram sebagai saudara Rain juga turut serta. Tanpa mereka tahu, sekelompok alien buas telah menanti di stasiun tersebut.

Butuh waktu sampai Alien: Romulus tancap gas menebar teror. Pendekatan yang sesungguhnya juga diterapkan oleh Ridley Scott di Alien. Naskah buatan Fede Álvarez dan Rodo Sayagues berniat memakai babak pertamanya sebagai fase perkenalan. Sayang, paruh awalnya yang tak dihiasi atmosfer mencekam ala film pertama, bergulir cukup melelahkan akibat kegagalan naskah melahirkan barisan karakter menarik di luar duet Rain-Andy.

Setidaknya dua nama di atas mendapat penokohan solid. Rain adalah protagonis terbaik sejak Ripley. Hanya manusia biasa yang perlahan semakin kuat ketika rangkaian teror silih berganti hadir di depannya. Cailee Spaeny membawakan transformasi itu dengan meyakinkan.

Sementara Andy adalah karakter dengan peran paling signifikan dalam tema yang filmnya angkat. Dia dianggap produk gagal (digambarkan bak manusia berkebutuhan khusus), dan di satu titik, sistemnya ter-upgrade berkat pemasangan modul baru, yang turut memberi ruang eksplorasi pada akting David Jonsson. Andy menjadi lebih canggih, namun seperti kehilangan hati, dan bertindak dengan mengutamakan kepentingan perusahaan.

Bagaimana dengan manusia? Apakah kesempurnaan bakal membawa kehidupan yang lebih baik, atau justru menghancurkannya dan menghilangkan esensi kemanusiaan? Seiring pertanyaan tersebut dilemparkan, semakin menarik pula penuturan Alien: Romulus selepas dibuka secara kurang meyakinkan.

Sampai tiba waktunya makhluk-makhluk seperti Facehugger, Chestburster, dan tentunya Xenomorph menebar aroma kematian. Mengingat Álvarez pernah secara literal menumpahkan hujan darah di Evil Dead (2013), kadar kekerasan yang tak terlalu ekstrim di sini mungkin agak mengecewakan, namun sang sutradara punya amunisi lain.

Pertama adalah penempatan jumpscare yang luar biasa. Álvarez menguasai perihal "kapan" dan "bagaimana", selaku dua faktor yang amat menentukan keberhasilan menggedor jantung penonton lewat rasa kaget. Poin kedua, sekaligus yang lebih mengagumkan, yakni kemampuan Álvarez membangun kecemasan dalam tiap serangan alien, melalui pemilihan gerak kamera yang tepat, permainan tempo, serta bantuan dari musik mencekam buatan Benjamin Wallfisch.

Presentasinya yang menegangkan membuat saya bersedia melupakan bagaimana naskahnya kerap memaksakan hal-hal tidak perlu yang ada kalanya terkesan konyol demi menambah konflik. Sebuah keputusan radikal di babak final bakal memancing kontroversi, tapi ini bukan kali pertama Alien bermain-main dengan aspek biologis Xenomorph, dan terpenting, ia sejalan dengan narasi tentang "kesempurnaan manusia" tadi.

Perlukah menonton judul-judul sebelumnya agar bisa memahami alurnya? Kecuali film orisinalnya, sebenarnya tidak. Tapi pemahaman menyeluruh tentang Alien bakal membantu anda menangkap setumpuk referensi yang dengan cerdik Álvarez sebar di berbagai titik. Tidak hanya seputar dua film pertama, karena Alien 3 (1992), Alien Resurrection (1997), bahkan dua prekuelnya juga mendapatkan cinta. Alien: Romulus merupakan kompilasi "the greatest hits" bagi franchise-nya.

.png)

.png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)