REVIEW - EXIT 8

Pada tahun 2023, The Exit 8 menghadirkan fenomena di dunia game ketika mengubah konsep walking simulator menjadi pengalaman menegangkan. Mengikuti jejak judul-judul seperti I'm on Observation Duty (2018), ia pun mempopulerkan konotasi berbeda untuk kata "anomali". Exit 8 selaku adaptasi filmnya juga punya pencapaian serupa, lewat keberhasilannya menyulap permainan "ala kadarnya" jadi cerita filosofis dengan kedalaman emosi.

Garis besar kisahnya menyoroti bagaimana seorang pria tanpa nama yang dipanggil "The Lost Man" (Kazunari Ninomiya), terjebak di lorong kereta bawah tanah yang terus berulang. Setelah beberapa saat, barulah si protagonis menyadari aturan yang mesti dipenuhi guna mencapai pintu keluar Exit 8, yakni dengan menemukan anomali di tiap pengulangan. Bila ada anomali ia mesti kembali, jika tidak, perjalanan ke depan bisa diteruskan.

Wujud anomalinya beragam. Salah satu yang paling mencekam adalah sewaktu laki-laki kantoran misterius dengan julukan "The Walking Man" (Yamato Kochi mencuatkan kesan misterius penuh ketidaknyamanan) yang selalu protagonis kita temui di tiap pengulangan, mendadak berperilaku "aneh". Pengarahan Genki Kawamura memaksimalkan nuansa atmosferik dari ruang liminal yang jadi latarnya.

Exit 8 pun termasuk satu dari sedikit adaptasi yang mampu menangkap "rasa" dari permainannya secara sempurna. Bukan semata karena menit-menit awalnya dipresentasikan dari sudut pandang orang pertama, sebelum beralih ke format konvensional yang tetap diisi banyak take panjang. Seperti di versi game, tidak semua anomali berhasil disadari oleh si protagonis. Sebaliknya, akibat kurangnya ketelitian, sempat pula ia salah mengartikan situasi normal sebagai anomali.

Karena berkutat pada pengulangan, repetisi pun otomatis terjadi. Tapi Genki Kawamura memilih mempertahankannya, seolah menyadari bahwa kesan repetitif memang bagian dari pengalaman yang esensial dari The Exit 8. Ada satu hal menarik. Ketika menemukan keanehan yang cenderung mengancam, si protagonis tidak langsung kabur, bak dikuasai rasa penasaran akan anomalinya. Bodoh? Mungkin, tapi kebodohan serupa juga kerap dilakukan oleh pemain gimnya. Ini pun bentuk pemahaman terhadap materi aslinya.

Film ini bisa dinikmati semua kalangan, tapi penonton yang familiar dengan The Exit 8 bakal merasakan lebih banyak kekaguman sekaligus kekagetan, kala mendapati naskah buatan Genki Kawamura dan Kentaro Hirase membuat alurnya jadi jauh lebih tebal. Misal "The Lost Man" yang diberi cerita personal, saat menerima panggilan telepon berisi kabar kehamilan si mantan pacar (Nana Komatsu).

Kazunari Ninomiya tampil mumpuni sebagai laki-laki yang terjebak dalam kebingungan menyesakkan, baik tentang lorong kereta bawah tanah yang mengurungnya, maupun bayi yang dikandung sang mantan. Pengembangan karakternya terpampang nyata di layar, yang berpuncak pada adegan "terjangan air bah" selaku momen paling menyentuh dalam filmnya.

Situasi yang dihadapi karakternya pun bertransformasi jadi sesuatu yang lebih metaforikal dan filosofis. Bukan sebatas fenomena misterius, pula manifestasi ketersesatan jiwa individu, juga melambangkan rutinitas monoton yang perlahan menghilangkan sisi humanis seseorang, sebagaimana diperlihatkan oleh penelusuran tak terduga mengenai latar belakang karakter "The Walking Man".

Bukan cuma memahami poin esensial materi aslinya, termasuk keberhasilan mengulangi pengalaman memainkan gimnya, film ini turut mengembangkannya, lalu membuatnya jauh lebih kaya. Saya punya sebuah pernyataan berani: Exit 8 merupakan film adaptasi game terbaik yang pernah dibuat sejauh ini.

REVIEW - MADS

Mads akan lebih banyak dibicarakan karena format one-shot miliknya, tapi pencapaian impresif film ini bukan soal teknis semata. David Moreau selaku sutradara sekaligus penulis naskah turut memberi twist menarik pada formula usang film zombi, termasuk sebuah relevansi seputar isu yang akan terasa begitu dekat di benak penonton Indonesia saat ini: penembakan oleh aparat.

Alurnya yang diawali dengan cukup lambat, bukan menyoroti puncak ledakan wabah, melainkan fase awal ketika semua masih jadi misteri yang coba ditutupi oleh para pemegang kuasa. Semua berawal sewaktu Romain (Milton Riche) mengonsumsi narkoba jenis baru berwarna merah. Keanehan mulai terjadi. Romain merasakan ketidakberesan di tubuhnya, pun di perjalanan pulang, ia dihadang sesosok perempuan yang secara membabi buta menusuk-nusuk lehernya sendiri.

Bahkan sejak menit-menit awal, cara Mads mengeksekusi teknik one-shot sudah mengundang decak kagum. Kamera arahan Philip Lozano merekam tanpa pernah putus, pula terus bergerak liar bak sedang di bawah pengaruh halusinogen, yang seiring waktu makin mengagumkan kala David Moreau mulai memandu penonton mengarungi perjalanan berkeliling kota bersama karakternya.

Presentasinya tidak pernah benar-benar mengerikan atau menegangkan. Tidak pula mengumbar kekerasan layaknya jajaran film zombi dengan daya hibur tinggi. Tapi ada kepuasan besar melihat betapa bagus Mads menangani kompleksitas teknisnya.

Hebatnya, Mads tak hanya berfokus pada perspektif satu protagonis. Kelak kita akan meninggalkan sudut pandang Romain untuk beralih ke pacarnya, Julia (Lucille Guillaume), kemudian berpindah lagi ke Anaïs (Laurie Pavy), sahabat Julia yang menyimpan rahasia. Pergeseran sudut pandangnya luar biasa mulus, sekaligus didukung penampilan solid ketiga pelakonnya, yang sejalan dengan realisme incaran sang sutradara.

Julia dan Anaïs juga memakai narkoba merah yang sama sebelum perlahan kehilangan kendali. Mads punya pendefinisian soal zombi yang agak berbeda dibanding mayoritas "kepercayaan" arus utama. Alih-alih mematikan otak, virusnya cenderung membangkitkan sisi feral manusia. Sebelum tertarik memangsa korban, mereka yang terjangkit lebih dulu bersikap anarkis, merusak properti, atau seperti yang nampak di judulnya, "menggila".

Tapi film ini memiliki gerombolan yang lebih gila dibanding para zombi, yakni pasukan paramiliter yang seketika memenuhi kota, kemudian melakukan penembakan tanpa pandang bulu. Warga sipil tak bersalah dihabisi, ditembak di tempat, hanya karena mereka berpapasan dengan individu pembawa virus, yang juga belum sempat memahami keanehan dalam tubuh mereka.

Sejatinya Mads tak pernah secara gamblang menjabarkan asal virus tersebut. Apakah dari narkoba, atau akibat perempuan misterius di awal film (disiratkan ia adalah subjek suatu eksperimen) yang darahnya sempat mengenai wajah Romain. Justru ketidaktahuan itulah poinnya. Bagaimana pihak berwajib enggan memberi penjelasan, dan begitu ringan mencabut nyawa tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan, jadi sentilan tajam yang Moreau hendak sampaikan.

Mads mendobrak beberapa formula klise subgenre-nya, terutama dengan memposisikan para "infected" juga selaku mangsa ketimbang predator penghuni puncak rantai makanan. Tapi ia tetap mempertahankan salah satu fungsi cerita zombi, yakni sebagai alat penyampai metafora kondisi sosial. Pada masa di mana umat manusia seolah makin kehilangan kemanusiaan mereka, cerita-cerita macam ini akan terus memiliki relevansi.

(JWC 2025)

REVIEW - THE CONJURING: LAST RITES

Saya berasumsi bahwa orang-orang di belakang The Conjuring: Last Rites, yang bertindak selaku penghormatan bagi pasutri Warren, lebih tertarik membuat biopik dramatik, yang pada eksekusinya terasa lebih superior baik dari segi kualitas maupun kuantitas, ketimbang elemen horor yang mendefinisikan franchise-nya.

Tengok saja sekuen pembukanya yang lebih mengedepankan perjuangan Lorraine muda (Madison Lawlor) melahirkan putrinya, daripada kasus yang ia dan Ed (Orion Smith) mesti tangani, di mana untuk kali pertama, keduanya mesti berhadapan dengan iblis yang besemayam dalam sebuah cermin. Tidak mengejutkan, mengingat aroma drama keluarga berbumbu romansa memang sudah sejak dulu mendominasi seri The Conjuring.

Sekitar dua dekade berselang, cermin terkutuk itu tiba di kediaman Keluarga Smurl. Mereka yang tadinya begitu harmonis, senantiasa menghabiskan makan malam bersama dengan penuh tawa, mendadak dikuasai ketakutan. Sebuah penegasan dari filmnya, bahwa terburuk yang bisa roh jahat lakukan adalah menggantikan kehangatan antar manusia dengan hawa dingin mencekam.

Banyak karakter film horor terlalu bodoh untuk menyadari ancaman dari artefak terkutuk, lalu membiarkannya tetap bersemayam di rumah mereka hingga semuanya terlambat. Tidak dengan Heather (Kíla Lord Cassidy) dan Dawn (Beau Gadsdon), dua putri tertua Keluarga Smurl, yang segera membuang cermin tersebut. Langkah pintar, walau kita tahu entitas supernatural terlalu keras kepala untuk bisa diusir segampang itu.

Ed (Patrick Wilson) dan Lorraine (Vera Farmiga) kelak bakal menolong Keluarga Smurl, tapi tidak sebelum filmnya menginjak pertengahan durasi. Memburuknya kesehatan Ed, ditambah keinginan menghabiskan waktu bersama sang putri, Judy (Mia Tomlinson), yang memiliki "berkah" serupa ibunya, jadi alasan pasutri Warren memilih pensiun dari dunia pengusiran setan.

Skrip buatan Ian Goldberg, Richard Naing, dan David Leslie Johnson-McGoldrick mengerahkan segala amunisinya untuk menjalin ikatan emosi antara penonton dengan tokoh-tokohnya. Beberapa momen haru pun berhasil diciptakan, terutama berkat jalinan chemistry Patrick Wilson dan Vera Farmiga selaku motor penggerak, yang memudahkan kita meyakini betapa pasutri Warren saling mencintai.

Lain cerita bila membicarakan caranya menakut-nakuti. Ide naskahnya terlampau generik. Di kursi sutradara, Michael Chaves (The Curse of La Llorona, The Nun II, The Conjuring: The Devil Made Me Do It) memang mau menyusun jumpscare yang tahu kapan harus mengutamakan visual berbalut keheningan alih-alih asal tampil berisik, tapi pada era di mana horor modern sudah secara rutin menyuguhkan teror yang jauh lebih kreatif, The Conjuring menampakkan keusangannya, bak manusia tua yang kehilangan relevansi.

Belum lagi membicarakan tendensi Chaves yang berusaha terlalu keras mengikuti cetak biru pengarahan James Wan dalam dua film pertama, lewat pembangunan intensitas pelan nan panjang. Masalahnya, Chaves hanya bisa meniru tanpa menguasai substansi. Daripada memupuk ketegangan, build up sang sutradara cenderung terkesan berlarut-larut dan melelahkan.

Babak ketiganya dimulai dengan kuat, membangun harapan akan hadirnya pertarungan puncak seru, sebelum bermuara pada situasi konyol, kala wujud lawan pamungkas yang pasutri Warren harus hadapi dalam kasus terakhir mereka akhirnya terungkap. Klimaks tersebut, juga momen saat Annabelle muncul sejenak untuk menakut-nakuti Judy yang bagaikan berasal dari video game horor murahan, lebih pantas muncul di b-movie yang menyengajakan kekonyolan ketimbang franchise "kelas A" macam The Conjuring.

The Conjuring: Last Rites bukan sebuah bencana. Tapi di saat sebuah film horor tampil lebih menarik dalam mempresentasikan kecanggungan menggelitik yang perlahan beralih ke arah ikatan hangat antara Ed dan tunangan Judy, Tony (Ben Hardy), daripada menu utamanya, rasanya asumsi saya di paragraf pembuka tidaklah mengada-ada.

REVIEW - TOGETHER

Together mempertanyakan natur dari hubungan romansa. Kebersamaan memang pondasi sebuah hubungan, di mana dua hati berdetak bak kesatuan. Tapi sejauh mana suatu kebersamaan masih bisa disebut sehat? Film ini membawa penontonnya menelusuri pertanyaan di atas, dalam perjalanan penuh pemandangan yang menyulut kegelisahan.

Millie (Alison Brie) adalah seorang guru, sedangkan Tim (Dave Franco) merupakan musisi dengan karir stagnan. Keduanya sudah berpacaran sekitar 10 tahun, namun tengah mengalami kerenggangan selepas kematian tragis orang tua Tim, yang amat mengguncang psikisnya. Di satu malam, Tim bermimpi melihat wajah menyeramkan ibunya, dalam adegan yang membuktikan kapasitas sang sutradara, Michael Shanks, mengemas kengerian yang menjauh dari pakem klise horor.

Karena Millie memperoleh pekerjaan di area pedesaan, Tim pun terpaksa meninggalkan karirnya untuk mengikuti si partner. Apakah ia laki-laki hebat yang bersedia berkorban demi kekasihnya? Justru sebaliknya, Millie merasa harus menyokong kehidupan Tim yang tak kunjung sukses dari musik, terutama setelah nekat keluar dari label.

Sederhananya, Tim menarik Millie untuk ikut terjatuh ke dalam lubang kegelapan. Bukan cuma hanya secara figuratif, juga literal, yang terjadi kala keduanya berjalan-jalan ke tengah hutan. Akibat sikap sok tahu Tim, mereka tersesat lalu terperangkap dalam gua bawah tanah aneh, yang jadi awal rangkaian peristiwa aneh.

Selama berada di gua, Tim menceritakan pengalaman masa kecil, saat tidak menyadari keberadaan bangkai tikus di kamarnya, akibat sudah terbiasa tidur menghirup bau busuknya. Cerita itu memberi pondasi bagi persoalan toxic relationship yang disentil oleh naskah buatan Michael Shanks. Karena sudah membiasakan diri selama kurang lebih satu dekade, Millie tak menyadari seberapa busuk bangkai bernama "Tim" dalam hubungan yang ia jalani.

Fenomena misterius mulai menimpa Millie dan Tim pasca keluar dari gua: tubuh mereka saling tarik-menarik bagai dua kutub magnet yang berusaha menyatu. Jika mengacu pada prinsip bahwa "semakin menyatu sebuah pasangan, semakin kuat hubungan mereka", bukankah kondisi itu terkesan positif?

Dari situlah Together mengawali diskursusnya. Masihkah kebersamaan patut diperjuangkan bila didasari ketergantungan berlebih? Apakah rasa "terbiasa" bersinonim dengan cinta? Pantaskah hubungan diteruskan jika membuat orang yang terlibat kehilangan jati diri individualnya? Atau malah kondisi tersebut merupakan bentuk pengorbanan?

Di tengah perenungan yang terkadang memamerkan situasi disturbing khas body horror tersebut, naskahnya masih sempat sesekali melempar humor, yang efektivitasnya disokong oleh chemistry Alison Brie dan Dave Franco selaku pasutri dunia nyata. Mereka berlaku layaknya dua protagonis dari komedi romantis, dan memang itulah keunikan utama Together. Hilangkan adegan-adegan menyakitkan seperti tangan yang digergaji, dua alat kelamin yang tiba-tiba merekat kuat, atau bola mata yang saling terikat, maka film ini bakal berubah jadi komedi romantis mengenai hubungan yang pelan-pelan mengalami keruntuhan.

Beberapa waktu belakangan kerap disebut sebagai "era keemasan baru" untuk film horor. Saya rasa salah satu faktornya berasal dari sifat irasional dalam horor, yang memfasilitasi para sineas untuk berpikir bebas, sehingga mampu secara terus-menerus mengembangkan konsep usang ke arah yang lebih segar. Together termasuk salah satu agen dari revolusi tersebut.

REVIEW - WEAPONS

Film horor identik dengan kegelapan. Penampakan setan di area temaram, lorong-lorong tanpa cahaya, hingga basemen penyimpan rahasia, seolah jadi sentuhan wajib. Weapons karya Zach Cregger yang tiga tahun lalu menghentak dunia horor lewat Barbarian, adalah perwujudan dari identitas tersebut. Sebuah film mengenai kegelapan.

Suatu malam, tepatnya pukul 2:17 dini hari, 17 anak yang semuanya tergabung dalam satu kelas, secara serentak terbangun, keluar dari rumah masing-masing, dan berlari entah ke mana, melintasi jalanan suburban yang seperti digelayuti kegelapan tanpa ujung. Mereka berlari dengan tangan direntangkan, bak menirukan kepak sayap burung yang melayang di angkasa. Apakah karena bocah-bocah ini merasa bebas, atau sebaliknya, kebebasan itu hanya kepalsuan selaku dampak manipulasi?

Ide cerita Weapons sesungguhnya jauh dari kesan baru. Konsep serupa sudah ratusan kali dipakai oleh horor lokal, sehingga saat kelak twist-nya diungkap, rasanya penonton Indonesia takkan seberapa terkejut. Tapi saya selalu percaya bahwa kebaruan cerita bukan poin terpenting. Metode eksekusi memiliki bobot lebih besar. Cerita seusang apa pun bakal terasa segar bila sang sineas membawa pendekatan kreatif dalam eksekusinya.

Weapons memiliki kreativitas itu. Tengok bagaimana alurnya dibagi jadi beberapa segmen. Setiap segmen mengetengahkan sudut pandang karakter yang berbeda: Justine Gandy (Julia Garner), guru dari kelas yang dihuni 17 anak tersebut; Archer Graff (Josh Brolin), ayah dari salah satu anak; Alex Lilly (Cary Christopher), satu-satunya penghuni kelas Justine yang tidak hilang; Paul Morgan (Alden Ehrenreich) si polisi; Anthony (Austin Abrams) si pecandu narkoba sekaligus maling kelas teri; sampai Andrew Marcus (Benedict Wong) si kepala sekolah.

Segmen-segmen di atas tak ubahnya susunan domino yang saling membutuhkan agar bisa menciptakan pergerakan. Cregger begitu jeli mendesain segmennya, di mana masing-masing ditutup oleh cliffhanger yang senantiasa menjaga atensi penonton. Alurnya bergerak secara non-linear sehingga terus mencuatkan tanda tanya, pula tidak takut menyelipkan humor walau mengusung cerita yang cenderung kelam. Lihatlah saat Cregger, yang seperti baru saja menempuh kursus kilat di kelas Quentin Tarantino, memaksa Josh Brolin terlibat baku hantam di babak puncak, yang tak hanya menegangkan, tapi juga sangat menggelitik.

Kembali ke soal kegelapan. Dia mengambil banyak wujud sepanjang 128 menit durasi Weapons. Entah sebagai misteri yang belum kita ketahui jawabannya, rahasia mencengangkan yang karakternya pendam, atau secara literal, yakni kegelapan mencekam di tiap sudut area suburban. Beberapa kali Cregger membiarkan penonton memandang ke satu titik gelap untuk beberapa lama, sebelum membiarkan sosok menyeramkan perlahan keluar dari balik kehampaan.

Jumpscare-nya pun memiliki efek kejut luar biasa, sebab sebelum memasuki paruh akhir, kita tidak punya gambaran sedikit pun terkait sumber ancamannya. Kita tidak tahu hal apa (atau siapa) yang bakal Cregger munculkan di layar. Sewaktu tirai misteri mulai terbuka, dan figur sang villain perlahan terungkap, Cregger tak memerlukan monster atau hantu bermuka rusak untuk menciptakan kengerian. Hanya anomali sederhana. Sesuatu/seseorang yang terlihat familiar sekaligus janggal di waktu bersamaan.

Cregger membiarkan penonton terhanyut dalam kegelapan dunia suburban yang menghipnotis. Filmnya tidak butuh gore dengan kuantitas berlebih agar bisa tampil seru, namun sekalinya mengisi layar, sadisme selalu hadir dengan dampak besar, sebagaimana dibuktikan oleh klimaksnya yang amat memuaskan. Itulah momen saat segala bentuk kegelapan sarat tanda tanya, sepenuhnya tersapu oleh nyala terang dari cahaya.

REVIEW - A NORMAL WOMAN

A Normal Woman menempatkan karakter utamanya di tengah keluarga borjuis yang dari luar nampak sempurna berkat segala kerupawanan mereka, namun sejatinya akrab dengan kekacauan serta hati yang hampa. Sayangnya kondisi serupa turut menimpa karya terbaru Lucky Kuswandi ini. Film yang kulit luarnya begitu cantik, tetapi begitu ditelusuri lebih dalam, ada kesemrawutan yang tak lagi bisa diuraikan.

Milla (Marissa Anita) dianggap mempunyai hidup idaman semua perempuan setelah menikahi Jonathan (Dion Wiyoko) si pebisnis kaya. Suatu ketika keduanya diwawancarai sebuah majalah ternama, dan si jurnalis berkata kepada Jonathan, "You have the most beautiful family...and wife." Seolah Milla bukan dianggap sebagai bagian keluarga terpandang itu.

Mungkin kenyataannya memang demikian. Si ibu mertua, Liliana (Widyawati), memperlakukannya bak asisten rumah tangga yang selalu berbuat dosa. Milla memang bukan berasal dari keluarga kaya. Ibunya (Maya Hasan) pun masih sering meminta uang untuk berjudi. Angel (Mima Shafa), sang putri yang kerap menerima ejekan terkait fisiknya, baik oleh warganet maupun neneknya sendiri, jadi alasan Milla terus bertahan di rumah yang terkesan dingin tersebut.

Kemewahan rumah si tokoh utama diterjemahkan dengan baik oleh Teddy Setiawan selaku desainer produksi. Sinematografi arahan Batara Goempar menguatkan keindahan visualnya, mengajak penonton mengamati sudut-sudut penuh estetika mahal yang nampak asing bagi rakyat jelata seperti saya. Misal salib di kamar Jonathan dan Milla yang dibentuk oleh tata lampu, yang turut menandakan tingginya religiositas keluarga ini. Sederhananya, rumah ini berkarakter.

Tapi sebagaimana ia tidak lahir dari keluarga kaya, Milla tak menjadikan agama sebagai tuntunan utama hidupnya. Jurang perbedaan dengan keluarga Jonathan pun makin lebar. Sampai tiba-tiba Milla mengidap penyakit aneh yang membuat lehernya merasakan gatal-gatal parah. Bukan cuma itu, ia mulai sering mendapat penglihatan tentang gadis cilik bernama Grace.

Naskah buatan Lucky Kuswandi dan Andri Cung memakai anomali yang Milla alami sebagai representasi dari "penyakit" yang banyak menjangkiti manusia: kepura-puraan. Bagaimana individu acapkali memakai topeng yang amat berlawanan dengan wajah aslinya, sembari berlakon di atas panggung sandiwara bernama "norma sosial". Tapi toh seberapa pun si individu jago berakting, lambat laun kepalsuan tersebut bakal menyulut ketidaknyamanan.

Lain cerita dengan akting Marissa Anita. Ada kepuasan melihatnya tiba-tiba bertransisi, dari melafalkan Bahasa Inggris secara fasih menjadi berbicara memakai logat Surabaya. Pergulatan emosi Milla pun disuarakannya secara luar biasa. Marissa ibarat jangkar yang menjaga filmnya tidak tenggelam, tatkala naskahnya bak kehabisan akal mesti bagaimana mengembangkan gagasan dasar yang dibawa.

A Normal Woman masih menerapkan trik generik, di mana 110 menit durasinya dipenuhi oleh halusinasi yang protagonisnya alami. Semakin lama semakin melelahkan, apalagi kala tiap adegan dibawakan dengan tempo berlarut-larut. Ide besar pun bakal terasa kecil, bila alih-alih dieksplorasi secara menyeluruh, ia sebatas dipaksa memanjang.

Filmnya bergantung pada hadirnya titik balik, saat karakter Erika (Gisella Anastasia), tukang rias yang amat disukai Liliana, masuk dalam kehidupan Milla. Tapi bukannya memperkaya cerita, penambahan tokoh baru tersebut, lengkap dengan twist yang dibawanya, sekadar memperkeruh. Kacau.

Secara tersirat, Liliana berharap Erika bisa menggantikan peran Milla sebagai pendamping Jonathan. Mengapa Liliana yang sedemikian angkuh, juga membenci Milla karena berasal dari keluarga miskin, malah ingin menjadikan tukang rias biasa sebagai menantu baru? Kenapa pula para ART di rumah semegah itu dibiarkan memakai pakaian kumal alih-alih diberikan seragam? Tidakkah para borjuis selalu ingin segala hal di sekitar mereka nampak memukau? Entah apa maunya film ini.

(Netflix)

REVIEW - KAMPUNG JABANG MAYIT

Sebagaimana di Turah yang ia lahirkan hampir satu dekade lalu, Wicaksono Wisnu Legowo yang bertindak selaku salah satu penulis naskah Kampung Jabang Mayit, kembali mengisahkan tentang sebuah desa kecil dengan jumlah penduduk bisa dihitung jari, yang eksis di bawah bayang-bayang kemiskinan. Bedanya, kali ini kekuatan gaib turut ambil bagian dalam kehancuran desa tersebut. Mistikisme yang menariknya, enggan bersembunyi dari balik kegelapan malam.

Sebutan "Midsommar dengan kearifan lokal" mungkin layak disematkan bagi Kampung Jabang Mayit, sebagai folk horror berlatar desa misterius di mana matahari seolah enggan mengistirahatkan cahayanya. Desa Rangkaspuna namanya, yang selama tragedi pembantaian 1965, kerap jadi lokasi pembuangan mayat. Malam hari tak pernah kita saksikan, namun kegelapan terpancar kuat dari sana.

Weda (Ersya Aurelia) adalah foto model yang karirnya tengah melambung. Dia bahkan baru menerima tawaran film perdananya. Cuma ada satu masalah: Weda sedang hamil dari hasil hubungan diam-diamnya dengan fotografer bernama Bagas (Bukie B. Mansyur). Supaya tak merusak karir sang kekasih, Bagas pun mengajak menggugurkan kandungan itu di kampung halamannya, apalagi kalau bukan Desa Rangkaspuna.

Kenapa harus di sana? Rupanya Desa Rangkaspuna memang dikenal sebagai pusat aborsi. Lewat kesaktian Ni Itoh (Atiqah Hasiholan), konon desa itu mulai beranjak dari kehancuran karena rutin menumbalkan jabang bayi. Warganya mengharapkan berkah dari mengorbankan nyawa manusia. Apa bedanya dengan para penguasa yang membuang jenazah di desa mereka puluhan tahun lalu?

Ceritanya mengambil latar tahun 1989, namun tak satu pun karakternya bicara seperti orang-orang dari masanya? Termasuk saat Weda terlibat pertengkaran dengan Bagas terkait kandungannya, yang dipenuhi barisan kalimat cheesy bak sinetron masa kini. Weda ragu apakah aborsi merupakan pilihan terbaik, namun Bagas terus melempar rayuan, yang semakin diperhatikan, semakin terdengar seperti manipulasi.

Serupa Dani di Midsommar, Weda pun mesti melalui perjalanan mengerikan berlatar desa terpencil sebelum menyadari betapa toxic romansa yang ia jalani. Sayangnya Kampung Jabang Mayit masih belum beranjak dari trik jumpscare generik, yang sebatas berupaya mengageti penonton lewat penampakan ala kadarnya, meski dengan kuantitas yang untungnya cenderung minim.

Satu momen yang cukup menonjol adalah, sewaktu Weda diganggu oleh sesosok hantu yang meniru wujud Guna (Rasya Yoga), putra Rini (Rachquel Nesia Gusti Gaza), salah satu warga Rangkaspuna yang bertugas membantu Ni Itoh. Tidak ada penampakan wajah seram, efek suara berisik, atau penyuntingan murahan. Hanya sebuah trik sederhana berbalut kesunyian, yang makin mencekam begitu penonton dan si protagonis menyadari anomali yang sedang terjadi. Di situlah pengarahan Wisnu Suryapratama memperlihatkan sensitivitasnya.

Berlatar patung aneh berukuran besar yang melambangkan siklus kelahiran dan kematian, ritual aborsi Weda pun dilaksanakan. Atiqah Hasiholan berjasa membangun teror melalui penampilannya yang menarik atensi bak magnet. Begitu pula Yudi Ahmad Tajudin sebagai Ki Jaka, asisten Ni Itoh yang bertugas menabuh perkusi selama ritual sembari mengenakan topeng "babi dari neraka".

Film yang mengadaptasi utas hasil tulisan Qwertyping alias Teguh Faluvie ini bergulir selama 92 menit. Singkat. Alurnya memang menolak tampil basa-basi, enggan pula bergerak melebar menyambangi deretan subplot yang tidak diperlukan. Skalanya kecil, yang menunjang terjaganya fokus penceritaan, serta membangun kesan atmosferik milik Rangkaspuna. Bukti bahwa tidak semua horor lokal adaptasi produk viral harus digarap dengan pendekatan serba bombastis.

REVIEW - I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER (2025)

I Know What You Did Last Summer mengikuti tren dunia horor (termasuk slasher tentunya) belakangan, dengan melahirkan legacy sequel untuk menyatukan karakter lama dan baru. Tapi terkait cara eksekusi, ia masih membawa nuansa lama. Semuanya familiar, sebagaimana musim panas 1997 kala si "nelayan pembunuh" kali pertama melancarkan aksinya. Setidaknya film ini mampu memperbaiki beberapa elemen yang digarap setengah matang oleh versi orisinalnya.

Gerombolan muda-mudi Southport generasi barunya masih berbagi ciri serupa Julie (Jennifer Love Hewitt) dan kawan-kawan dahulu. Ava (Chase Sui Wonders) adalah protagonis pemilik kompas moral, Danica (Madelyn Cline) merupakan pemegang gelar "Croaker Queen" yang berpacaran dengan Teddy (Tyriq Withers) si putra keluarga kaya, sedangkan Milo (Jonah Hauer-King) menjadi love interest dari Ava. Hanya saja di sini ada tambahan orang kelima dalam diri Stevie (Sarah Pidgeon) yang sempat menjauh dari teman-temannya akibat masalah personal.

Kelimanya berkumpul guna merayakan pertunangan Danica dan Teddy, mabuk-mabukan di tengah jalanan pinggir jurang pada malam hari, hingga lewatlah sebuah mobil yang terjatuh ke jurang karena oleng setelah berusaha menghindari mereka. Filmnya menukar peran "penabrak dan tertabrak", namun setelahnya, semua berjalan sesuai skenario lama. Pesan "I know what you did last summer" diterima, lalu satu per satu dari mereka jadi incaran pembunuh bersenjatakan kait es.

Bedanya, naskah yang ditulis oleh sang sutradara, Jennifer Kaytin Robinson, bersama Leah McKendrick, menaruh lebih banyak perhatian pada elemen misteri whodunit yang di film aslinya bak pernak-pernik tak bermakna. Jumlah tersangka ditambah, tanda tanya mengenai identitas pelaku pun dipertebal. Nantinya Julie dan Ray (Freddie Prinze Jr.) hadir melengkapi status film ini sebagai legacy sequel dengan mengemban peran selaku penasihat, sementara Helen Shivers (Sarah Michelle Gellar) "dihidupkan lagi" memakai metode yang cukup cerdik untuk ukuran slasher remaja.

Terkait metode eksekusi yang si pembunuh pakai, I Know What You Did Last Summer mungkin masih tertinggal dari rekan-rekan sejawatnya sesama slasher, baik terkait kreativitas maupun tingkat kebrutalan. Seolah sang sineas terlampau khawatir membawa aksi pembunuhnya ke ranah over-the-top, dengan lebih jauh mengeksplorasi hal apa saja yang bisa kait es dan senapan ikan lakukan terhadap tubuh manusia.

Minimal di tangan Jennifer Kaytin Robinson, sosok "The Fisherman" lebih banyak bersenang-senang kala menangani mangsa ketimbang pendahulunya dari 28 tahun lalu. Entah sekadar membiarkan para korban tenggelam dalam ketakutan sebelum benar-benar tewas, atau memajang tubuh mereka bak karya seni sadis yang ia banggakan.

Sederhananya, I Know What You Did Last Summer versi 2025 terasa lebih menyenangkan dari seniornya. Apalagi jumlah mayat yang jatuh turut berlipat ganda, meski poin ini seolah juga dipakai sebagai cara untuk menunda kematian jajaran karakter utamanya. Orang-orang yang tak terlibat dalam kecelakaan di musim panas kembali jadi incaran, namun kali ini naskahnya memberi alasan yang lebih masuk akal.

Sebuah twist di babak ketiga, yang berpotensi menyulut kontroversi di kalangan pecinta franchise-nya, hadir selaku penegas bahwa serangkaian pembunuhannya bukan semata perihal balas dendam, melainkan dampak trauma berkepanjangan yang berujung melahirkan sosok psikopat mematikan. Dari situlah Robinson dan McKendrick menyelipkan perihal gender ke dalam naskah.

Bagaimana keengganan laki-laki menangani luka secara layak atas nama maskulinitas justru membuat mereka jauh lebih rapuh dibanding perempuan yang cenderung lebih terbuka, juga terkait cara filmnya enggan memposisikan perempuan sebagai korban dalam film slasher melalui cara yang cukup "ekstrim". Di musim panas tahun 2025, perempuan adalah figur penyintas.

REVIEW - KITAB SIJJIN & ILLIYYIN

Judul film ini merujuk pada dua kitab berisi catatan amal buruk dan (sijjin) amal baik (illiyyin) manusia, yang merepresentasikan gesekan antara kebaikan dengan keburukan selaku konflik utama Kitab Sijjin & Illiyyin. Entah sudah berapa ratus horor Indonesia mengedepankan perihal tersebut. Tapi ada sebuah twist: si protagonis mewakili sisi jahat dalam pertarungan itu.

Selepas kematian aneh kedua orang tuanya semasa ia kecil, Yuli (Yunita Siregar) senantiasa hidup dalam penderitaan akibat siksaan Ambar (Djenar Maesa Ayu). Yuli adalah anak hasil perselingkuhan sang ibu dengan suami Ambar. Layaknya kehidupan Cinderella di bawah siksaan si ibu tiri, Yuli pun mesti menjalani hari bak pembantu. Laras (Dinda Kanyadewi), putri tunggal Ambar, juga tak ketinggalan menyiksanya.

Naskah buatan Lele Laila bergerak seperti sinetron yang mampu menyulut kebencian penonton pada deretan karakter yang bersikap kejam terhadap protagonisnya. Elegan? Mungkin tidak, tapi jelas efektif. Suami Laras, Rudi (Tarra Budiman), serta dua anak mereka, Tika (Kawai Labiba) dan Dean (Sultan Hamonangan), mungkin tak melukai secara langsung, namun mereka diam saja menyaksikan nasib buruk Yuli, seolah semuanya pemandangan lumrah.

Jika Cinderella tetap bersikap positif sembari bernyanyi bersama kicauan burung, maka Yuli memilih berpaling pada bisikan setan. Dibantu oleh dukun bernama Pana (Septian Dwi Cahyo), ilmu santet jadi jalan keluarnya. Yuli ingin Ambar beserta seluruh anggota keluarganya mati mengenaskan, tidak terkecuali dua anak Laras yang masih belia.

Ritual santetnya mengharuskan Yuli memakai mayat segar sebagai pengganti boneka teluh. Mayat itu Yuli bedah, ia masukkan nama-nama target ke dalamnya, kemudian dijahitnya kembali lubang itu dengan cara yang tak sempurna. Tim artistik Kitab Sijjin & Illiyyin memperlihatkan hasil kerja mumpuni dengan memanfaatkan efek praktikal untuk memoles proses menjijikkan tersebut.

Beberapa efek praktikal turut dimanfaatkan kala ilmu santet mulai menyerang tubuh korbannya. Elemen kekerasannya tidak seberapa ekstrim, namun pengarahan Hadrah Daeng Ratu memastikan bahwa setiap kaca yang menusuk telapak kaki, atau kecoa yang berusaha dicabut dari bola mata (ini sungguhan), memunculkan rasa ngilu bagi penontonnya.

Mengikuti protagonis yang sedari awal telah terjerumus ke jurang kegelapan tanpa ada niat untuk kembali ke arah cahaya cukup memberi modifikasi bagi formula horor klenik usang yang filmnya pakai. Minusnya, tak ada lagi misteri untuk ditelusuri guna menambah variasi dalam narasi. Sampai di satu titik alurnya semakin repetitif, sebatas berkutat pada pola "Yuli menyantet-korban tersantet-pengajian/pemakaman diadakan."

Lemahnya varian dalam alur terkadang membuat saya berharap Kitab Sijjin & Illiyyin benar-benar menelusuri mitologi dua kitab itu, alih-alih sekadar memposisikan mereka selaku simbolisme ala kadarnya. Setidaknya dari konfrontasi "baik vs jahat" itu, akting kuat dari Yunita Siregar, yang mampu mencuatkan kompleksitas sehingga penonton pun merasakan dilema dalam menyikapi tindakan Yuli, serta Kawai Labiba yang total perihal mengolah emosi, memperoleh sorotan memadai.

Santet yang Yuli kirim demikian kuat, tapi ia punya syarat: target haruslah seorang pendosa. Semakin besar dosa seseorang, semakin gampang santet menyerang. Tika datang selaku antitesis bagi Yuli, sebagaimana kitab sijjin dan illiyyin eksis secara bersamaan meski berseberangan. Sebesar apa pun cobaan yang mendera, Tika tetap berpegang teguh pada ajaran agama.

Semua berkat ajaran Abuya (David Chalik), ustaz yang di dua babak awal tak ubahnya pemuka agama biasa yang lebih banyak berceramah ketimbang bertindak, sebelum kemudian bertransformasi menjadi jagoan tangguh di klimaks. Sewaktu santet kiriman Yuli berujung membuat salah satu karakter kerasukan, dengan tenaga dalam miliknya, Abuya membanting si setan hingga lantai di sekelilingnya remuk. Epik! Horor religi kita perlu lebih banyak karakter ustaz seperti Abuya (dan tentunya Qodrat), yang bukan cuma piawai merangkai kata atau merapal doa. Mungkin di dunia nyata pun demikian.

REVIEW - SELEPAS TAHLIL

Tidak ada yang benar-benar memalukan dari adaptasi untuk salah satu cerita horor dari siniar Lentera Malam ini. Selepas Tahlil, yang bicara tentang harga yang mesti dibayar oleh manusia pendosa, cuma mempunyai satu dosa: meneruskan kemonotonan dan minimnya keberagaman dalam horor Indonesia. Masih cerita yang sama dengan cara menakut-nakuti yang juga serupa.

Alurnya masih membahas soal kematian yang tidak berlangsung mulus akibat semasa hidupnya, almarhum melakukan perjanjian dengan setan untuk mendapatkan ilmu, masih soal duka yang dirasakan keluarganya, masih berpusat pada acara tahlilan sebagaimana terpampang jelas di judul, masih pula sangat Jawasentris dan Islam-sentris.

Saras (Aghniny Haque) dan Yudhis (Bastian Steel) hanya ingin mengubur ayah mereka, Hadi (Epy Kusnandar), namun rintangan selalu datang menghadang. Di satu kesempatan kala tahlilan tengah berlangsung, jenazah Hadi pelan-pelan bangkit, terduduk, sebelum mengucapkan kalimat yang menyiratkan bahwa maut bakal menjemput keluarganya. Entah sudah berapa kali pemandangan serupa dipakai oleh horor kita.

Konflik lain berasal dari wasiat Hadi, yang meminta dimakamkan di kampung halamannya. Ketika adik Hadi, Setyo (Adjie N.A.), tiba guna menjemput jenazah kakaknya, Saras menolak. Dia enggan terpisah jauh dari sang ayah. Naskah buatan Husein M. Atmodjo sejatinya membawa niat baik, dengan memperlihatkan fase denial yang mengiringi proses berduka manusia. Aghniny pun (seperti biasa) tampil total menyuarakan carut-marut perasaan karakternya.

Sayang, naskahnya sendiri tidak sebegitu dalam menyelami dinamika psikis tersebut. Durasi 96 menitnya pun tersusun atas alur yang tipis, minim misteri yang bisa mengikat atensi, pula terkesan repetitif akibat ketidakmampuan pembuatnya mengatasi agar acara tahlilan yang beberapa kali dilangsungkan tidak cuma berakhir sebagai pengulangan monoton.

Upaya positif untuk menggarap horor secara sungguh-sungguh sebenarnya terasa betul dimiliki oleh Selepas Tahlil. Departemen teknis digarap cukup solid, Adriano Rudiman selaku sutradara mampu mengambil titik tengah dalam hal mengolah pacing supaya filmnya bergerak penuh kesabaran tanpa harus terkesan berlarut-larut, alurnya pun menolak sekadar mengumbar penampakan. Tapi apa yang tersisa dari sebuah film yang ingin bercerita namun tak dibarengi penceritaan mumpuni?

Apalagi terornya tampil tak seberapa mencekam. Masalah sudah terasa sedari opening-nya, yang luput membangun intensitas atau sekadar menyiratkan kengerian. Padahal adegan pembuka berperan besar memengaruhi antisipasi serta kesediaan penonton menaruh atensi bagi sebuah film. Sewaktu babak puncaknya sebatas diisi rukiah ala kadarnya yang berlangsung tanpa ketegangan maupun kebaruan, saya pun tidak lagi terkejut.

REVIEW M3GAN 2.0

Ada beberapa film yang kerap jadi acuan Hollywood kala memproduksi sekuel: The Empire Strikes Back (1980), The Dark Knight (2008), Aliens (1986), dan Terminator 2: Judgment Day (1991). Mengingat M3GAN (2022) berkisah tentang robot pembunuh, merupakan hal natural saat sekuelnya mengambil opsi terakhir dengan lebih mengedepankan aksi ketimbang horor. Masalahnya Gerald Johnstone selaku sutradara sekaligus penulis naskah gagal memahami alasan keberhasilan mahakarya buatan James Cameron tersebut.

Selepas pembunuhan berantai di film perdana, kini M3GAN (gesturnya dihidupkan oleh Amie Donald, suaranya diisi oleh Jenna Davis) kembali sebagai antihero, dengan misi melindungi Cady (Violet McGraw), meski Gemma (Allison Williams) masih menaruh kecurigaan terhadapnya. Lawan mereka adalah robot lain bernama AMELIA (Ivanna Sakhno) yang dibuat berdasarkan cetak biru M3GAN, namun telah dimodifikasi supaya lebih canggih.

Alurnya "sangat T2". Tapi tatkala Cameron mengeliminasi nuansa horor sembari menggenjot kuantitas baku tembak, Johnstone cuma melakukan poin pertama. Sebagai syarat untuk menghidupkan M3GAN lagi, Gemma menaruh program yang membuat si robot tak bisa membunuh dan melontarkan sumpah serapah. Bayangkan bila T-800 dilarang memakai shotgun miliknya.

Horornya lenyap, tetapi aksinya minim. M3GAN 2.0 pun menjadi 120 menit tanpa taring. AMELIA tidak dipasangi program serupa, namun yang membatasi justru pendekatan sang sineas. Sekalinya pembantaian ia lakukan, semua terjadi begitu cepat, atau secara off-screen. Di satu adegan, ia melempar tombak ke dada korban dan tak setetes pun darah tumpah. AMELIA tidak menari-nari sembari mengamati rasa takut si calon mangsa. Berbeda dengan M3GAN di film pertama, pembunuhan bak pekerjaan rutin yang tidak AMELIA nikmati.

M3GAN 2.0 adalah tontonan penuh potensi yang gagal dipenuhi. Film ini bahkan tak mampu memenuhi janjinya menghadirkan pertarungan over-the-top antara dua robot. M3GAN dan AMELIA baru secara langsung beradu teknologi di babak puncak. Johnstone sejatinya memamerkan kapasitas mengolah aksi lewat permainan tata kamera yang lincah, tapi presentasinya terlalu singkat. Filmnya tidak merasa perlu melunasi janjinya kepada penonton yang sudah sabar menanti.

Di sisi lain, kadar komedinya ditingkatkan. Beberapa di antaranya adalah humor kekanak-kanakan tak lucu, misal saat salah satu karakternya yang berprofesi sebagai ilmuwan cerdas dengan bodohnya salah memakai sapu tangan berbalut obat bius untuk menyeka ingus. Upaya menghadirkan keabsurdan secara lebih kreatif, seperti kala M3GAN berlaku bak Putri Disney yang bernyanyi guna menyampaikan isi hati, dilucuti efektivitasnya oleh eksekusi yang terkesan menahan diri.

Apa gunanya melontarkan ide absurd jika takut akan kekonyolan berlebih? M3GAN 2.0 memang bak kebingungan menentukan jati diri. Belum lagi terkait pesan "pro-AI" yang disamarkan dalam bentuk pesan bijak mengenai harmoni antara manusia dan kecerdasan buatan yang disajikan secara dangkal oleh naskahnya. Apakah pembuat film ini belum menonton Terminator?

REVIEW - 28 YEARS LATER

28 Years Later adalah film zombie paling indah yang pernah saya tonton. Kematian, sebagaimana sudah ditetapkan sejak film pertama, bukanlah sumber kehancuran. Para zombie bukan berbentuk mayat hidup. Kematian tak mampu menyakiti. Justru mereka yang hidup, beserta "kejahatan" dari emosi negatif manusia-lah pelakunya. Film ini memandang kematian sebagai konsep yang sepatutnya dirayakan alih-alih ditakuti.

Kelompok penyintas yang kini kita ikuti kehidupannya, tinggal secara terasing dari daratan utama Britania yang telah dikarantina dengan membangun desa di Pulau Lindisfarne. Di tengah kehidupan damai itu, Spike (Alfie Williams) yang baru saja menginjak usia 12 tahun, bersiap menjalani ritual pendewasaan. Bersama sang ayah, Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Spike bakal berburu "mereka yang terinfeksi" (supaya lebih ringkas akan saya sebut "zombie" setelah ini). di daratan utama.

Seiring Spike dan Jamie berjalan menyeberangi samudera yang sedang surut, filmnya menyelipkan barisan rekaman film berita dari era Perang Dunia II, untuk menunjukkan bahwa sejak dahulu, anak-anak telah dipaksa dewasa lebih cepat dengan berkontribusi dalam aksi saling bunuh. Seolah ingin menyesuaikan dengan pengarahan Danny Boyle yang penuh gaya, penulisan Alex Garland pun menolak menyusun narasi secara biasa-biasa.

Sesampainya di daratan utama, kita segera mendapati kalau para "zombie" sudah berevolusi menjadi bermacam jenis. Salah satu jenisnya memiliki berat badan berlebih dan cuma bisa bergerak dengan cara melata. Panah Spike melesat menembus leher salah satu "zombie" tersebut yang berkelamin laki-laki. Tiba-tiba, sesosok "zombie" perempuan langsung menyerang Jamie. Apakah serangan itu didasari duka yang menyulut upaya balas dendam?

"Zombie" lain justru sebaliknya, punya ukuran tubuh lebih besar dari manusia normal, pula lebih kekar sekaligus lebih kuat. Mereka yang disebut "Alpha" itu berkeliaran dengan rambut panjang berantakan tanpa mengenakan sehelai pun pakaian. Di satu titik, salah satu Alpha yang dipanggil "Samson" menjawab pertanyaan saya di atas.

28 Years Later menunjukkan bahwa infeksi dari "virus amarah" lambat laun menuntun umat manusia kembali ke sisi liar mereka. Di zaman yang dipenuhi amarah seperti sekarang, baik berupa pertikaian dunia nyata maupun keributan media sosial, film ini membawa relevansi tinggi. Sejatinya bukan hanya amarah. Segala bentuk emosi dan perilaku negatif bakal menggiring kita menuju kehancuran serupa.

Sebutlah prasangka. Isla (Jodie Comer), istri Jamie, sedang mengidap penyakit misterius yang menyiksa hari-harinya. Jamie tahu bahwa di daratan utama, hiduplah seorang dokter misterius bernama Kelson (Ralph Fiennes). Tapi prasangka yang terlanjur berkuasa di hati Jamie menghalanginya meminta pertolongan sang dokter. Menolak menerima penjelasan Jamie, Spike nekat membawa ibunya ke daratan utama guna menemui Kelson.

Tatkala berburu bersama sang ayah, Spike beberapa kali ragu untuk melepaskan anak panahnya. Ada kalanya tembakan Spike gagal mengenai sasaran akibat dikuasai rasa takut. Sewaktu melakukan perjalanan bersama ibunya, rasa takut itu berangsur lenyap. Seiring ia melihat bentangan dunia luar, Spike mengalami proses pendewasaan didasari rasa cintanya.

28 Years Later merupakan kisah coming-of-age berkedok film zombie, dan Boyle memastikan presentasinya tidak kekurangan gaya. Deretan musik berbasis gitar garapan Young Brothers mengiringi aksi karakternya, sementara sinematografi arahan Anthony Dod Mantle membuat pertumpahan darahnya bukan sekadar mengumbar kekerasan murahan. Termasuk teknik "poor man's bullet time" yang muncul saat protagonisnya menghabisi para "zombie", di mana Boyle memasang 20 buah iPhone 15 Pro Max di sebuah papan kayu.

Tapi bukan di situ letak keindahan 28 Years Later. Momen tersebut hadir selepas pertemuan Spike dan Kelson di paruh kedua. Di tengah kuil buatan Kelson, sembari ditemani oleh alunan musik dreamy, Spike menerima pemahaman mengenai konsep kematian. Bukan berarti filmnya mendadak banting setir ke ranah melodrama. 28 Years Later terasa puitis, indah, bahkan menyentuh, namun dengan caranya sendiri yang tetap mengandung kesan "sakit".

Di antara tulang-belulang yang menyusun kuil tersebut, Spike (dan penonton) belajar bahwa daripada cuma meratapi nyawa yang direnggut oleh kematian, lebih baik mengenang cinta yang pernah dihasilkan oleh kehidupan. Film zombie tidak pernah seindah dan sehidup ini.

REVIEW - BRING HER BACK

Bring Her Back adalah horor yang akan membuat penontonnya merasakan ragam emosi negatif, dari sedih, cemas, marah, hingga tentunya takut. Serupa Talk to Me tiga tahun lalu, duo RackaRacka (Danny Philippou dan Michael Philippou) selaku sutradara kembali memakai formula genrenya, untuk menunjukkan bahwa pemisahan antara dunia orang hidup dan orang mati mestinya tetap dipertahankan, semenyakitkan apa pun itu.

Biarpun bukan saudara kandung, Andy (Billy Barratt) dan adiknya yang memiliki gangguan penglihatan, Piper (diperankan Sora Wong yang mengidap koloboma dan mikroftalmia di kehidupan nyata), tetap saling menyayangi. Ikatan keduanya diuji saat sang ayah tiba-tiba meninggal akibat kanker, dan mereka mesti tinggal di bawah asuhan mantan konselor bernama Laura (Sally Hawkins).

Tentu Laura memperlihatkan perilaku aneh, tapi di sinilah kecerdikan naskah buatan Danny Philippou dan Bill Hinzman menampakkan diri. Kecurigaan kita kerap disulut oleh tindak-tanduk Laura, namun ada kalanya ia memancarkan kehangatan. Kompleksitas tersebut turut dimotori oleh penampilan luar biasa dari Sally Hawkins, melalui dualitas dalam senyuman yang tak selalu jadi simbol kepedulian.

Bring Her Back bersedia menghabiskan waktu untuk memberi ruang eksplorasi kepada tema dan karakternya. Andy bakal jadi figur yang paling kuat menjalin ikatan emosional dengan penonton, selaku sesosok remaja yang luka batinnya kerap disalahartikan selaku sebagai bentuk kenakalan.

Sungguh rumit problematika yang berkecamuk di hati Andy, yang terombang-ambing antara cinta dan benci. Sewaktu menemukan ayahnya yang dahulu kerap memukulinya dalam kondisi tak sadarkan diri, dia hanya mematung alih-alih langsung memberi pertolongan. Trauma, kesedihan, sampai rasa bersalah, semuanya bercampur lalu menimbulkan perasaan berduka yang aneh di dadanya.

Meski lebih mengedepankan cerita, Danny dan Michael selalu memastikan agar kita tidak lupa bahwa film yang sedang disaksikan adalah sebuah horor, dengan secara rutin menaruh situasi disturbing, yang acap kali mengandung elemen kekerasan yang tidak asal mengumbar gore, tapi menyimpan dampak nyata bagi psikis penonton. Momen saat Andy memberi makan pada anak asuh Laura yang lain, Oliver (Jonah Wren Phillips), merupakan awal dari terbukanya gerbang neraka ke dunia bangunan duo RackaRacka.

Secara bertahap filmnya bakal mengungkap kebenaran di balik misterinya, sembari memperkenalkan penonton pada suatu jenis ritual sinting dengan modus operandi kreatif, yang menjauh dari keklisean upaca mistis khas sinema horor. Dari situlah Bring Her Back menghadirkan proses soal melihat kebenaran, yang nyatanya tak memiliki kaitan dengan keterbatasan indera penglihatan seperti yang Piper alami. Mata yang lebih tajam itu bernama "hati".

REVIEW - THE UGLY STEPSISTER

Berbeda dengan kisah semua umur yang dipopulerkan Disney, versi buatan Brothers Grimm (berjudul Aschenputtel) menyertakan bagian saat kakak tiri Cinderella memotong jari kakinya sendiri untuk menipu pangeran. Dipublikasikan pada tahun 1812, mungkin itu salah satu contoh cerita body horror paling awal sepanjang sejarah, terutama yang menerapkan elemen subgenre tersebut untuk menyinggung perihal "beauty is pain".

Emilie Blichfeldt selaku sutradara sekaligus penulis naskah menyadari subteks tersebut, kemudian melahirkan film yang terasa seperti anak haram dari perkawinan sinting antara Cinderella dan The Substance. Di sini Cinderella bernama Agnes (Thea Sofie Loch Næss). Masih seorang gadis berambut pirang yang cantik. Begitu cantik, sampai si kakak tiri, Elvira (Lea Myren), cuma bisa diam terpukau pada pertemuan perdana mereka.

Sebagaimana judulnya, The Ugly Stepsister bukan mengetengahkan sudut pandang Agnes, melainkan Elvira, yang harus bergulat dengan standar kecantikan masyarakat. Dia memakai kawat gigi, hidungnya tidak mancung, tubuhnya berisi, dagunya berlipat. Harapannya menikahi Pangeran Julian (Isac Calmroth) pun terasa bak mimpi di siang bolong.

Blichfeldt menekankan realisme dalam penokohannya. Cinderella dan sang ibu tiri, Rebekka (Ane Dahl Torp), bukan dua kutub berlawanan. Cinderella mengakui bahwa keputusan sang ayah, Otto (Ralph Carlsson) yang meninggal di malam pernikahan untuk mempersunting Rebekka didasari alasan finansial. Rebekka sendiri tidak mengetahui bahwa Otto telah bangkrut. Sederhananya, si ibu tiri yang selama ini cuma kita kenal kekejamannya, merupakan korban penipuan Cinderella dan sang ayah.

Karakter Elvira pun diberi kompleksitas serupa. Dia bukan lagi sebatas saudari tiri yang bersikap jahat karena bawaan lahir, melainkan produk dari betapa destruktifnya standar kecantikan. Selama 105 menit durasinya, The Ugly Stepsister menyuguhkan potret berisi tahap demi tahap kehancuran Elvira yang di awal hanyalah gadis naif yang mendambakan cinta, baik secara fisik atau psikis.

Seolah ingin menegaskan pesan "jangan menilai buku dari sampulnya", Blichfeldt menerapkan banyak kontradiksi di berbagai aspek filmisnya. Pemandangan yang sejatinya disturbing acap kali dikemas dalam bentuk komedi, misal saat Elvira menyambangi Dr. Esthétique (Adam Lundgren) guna memermak penampilan fisiknya. Kunjungan ke tempat praktik si dokter mengajak penonton menertawakan obsesi akan kecantikan, yang bisa mendorong individu melakukan tindakan yang bukan cuma ekstrim, juga konyol.

Penampilan Lea Myren membawa dampak serupa. Kecanggungannya dalam bertutur kata, bergestur, atau saat sebatas tersenyum, mampu memantik simpati sekaligus rasa geli secara bersamaan. Alhasil, ketimbang tragedi biasa, proses Elvira menjemput kehancuran pun tersaji sebagai tragikomedi.

Lihat pula bagaimana The Ugly Stepsister nampak luar biasa cantik, dengan tata artistik khas period drama yang dibanjiri kemewahan, sinematografi yang acap kali mengingatkan ke sinema era 60-an hingga 70-an, pula musik serba elegan. Padahal di balik segala keindahan tersebut, film ini menyimpan berbagai situasi khas body horror, yang bahkan bakal membuat pecinta horor veteran sekalipun ingin memalingkan wajah sejenak dari layar.

Pengarahan Blichfeldt tidak asal mengumbar kekerasan. Dia pastikan kamera terus merekam kala kekerasan itu terjadi, supaya penonton dapat mengobservasi sampai ke detail terkecil. Selain dibuat "menyaksikan", karena detail yang tersaji lengkap tersebut, kita pun digiring untuk "membayangkan", sehingga akhirnya turut "merasakan" pengalaman si karakter. Merinding, ngilu, mual, semuanya menyatu membentuk pengalaman sinematik sinting yang akan susah dilupakan.

REVIEW - WAKTU MAGHRIB 2

Sejak melakoni debut di Waktu Maghrib dua tahun lalu, Sidharta Tata telah membuat tiga film panjang (Ali Topan, Malam Pencabut Nyawa, Sakaratul Maut) dan dua serial (Pertaruhan: The Series, Zona Merah). Seolah telah menimba cukup ilmu, ia kembali untuk mengarahkan sekuelnya sebagai sosok yang berbeda. Bukan lagi pendatang baru, namun sutradara dengan kepercayaan diri tinggi yang telah menemukan kekhasannya.

Penonton yang pernah menyaksikan karya-karya lain Sidharta, baik film maupun serial, pasti tahu harus mengharapkan apa. Lupakan penampakan setor muka para hantu sebagaimana film pertama. Sang sineas lebih suka menghadirkan tawuran, aksi saling bacok, dan tentunya kejar-kejaran dengan aspek teknis memukau. Waktu Maghrib 2 seperti kompilasi dari setumpuk signature sang sineas.

Bahkan alih-alih setan, kita lebih dahulu melihat tawuran, yang terjadi selepas pertandingan sepakbola junior. Yugo (Sultan Hamonangan) turut terlibat, sementara sepupunya, Wulan (Anantya Kirana), yang terpaksa datang untuk mengantarkan botol minum, cuma bisa melihat dengan kesal. Bagi Wulan yang tengah fokus mengejar beasiswa, datang ke lapangan sungguh membuang waktunya.

Selanjutnya serupa film pertama. Tim sepakbola Yugo belum tiba di rumah pasca waktu maghrib menjelang, mengucapkan permintaan buruk tanpa pikir panjang, lalu selepas sebuah kecelakaan, beberapa dari mereka hilang. Yugo selamat, namun mendapati keanehan dalam diri Wulan yang ia yakini sudah kerasukan kala tersesat di hutan.

Fenomena yang Wulan alami memberi Anantya Kirana kesempatan membuktikan statusnya sebagai aktor muda Indonesia paling berbakat saat ini. Kenaturalan bocah 14 tahun ini di depan kamera sungguh luar biasa, bahkan melebihi banyak pelakon dewasa.

Hal paling mengganjal dari naskah buatan Sidharta Tata, Khalid Kashogi, dan Bayu Kurnia Prasetya adalah kurangnya penggalian terhadap mitologi mistis, yang melahirkan inkonsistensi "aturan". Kita melihat warga desa buru-buru mengajak anak mereka masuk ke rumah begitu maghrib tiba. Tapi rupanya si hantu dapat dengan mudah menyusup ke dalam rumah. Waktu Maghrib 2 membantah mitologinya sendiri tanpa memberi penjabaran memadai.

Kisahnya mengambil latar 20 tahun setelah peristiwa film pertama, dan Adi (Omar Daniel), salah satu bocah yang selamat dari tragedi sebelumnya, kini kembali untuk mengakhiri teror jin Ummu Sibyan. Jangan bayangkan perjalanan epik beda masa sebagaimana dwilogi It buatan Andy Muschietti. Bukan mustahil Waktu Maghrib 2 mengambil inspirasi dari sana, tapi naskahnya luput menerapkan poin terpenting berupa eksplorasi karakter.

Karakter Adi luput digali. Sejauh mana trauma menghadapi teror Ummu Sibyan di masa kecil mempengaruhi tumbuh kembang serta kepribadian Adi, tak satu pun dipaparkan secara mendalam. Kedangkalan karakterisasi, ditambah minimnya eksplorasi terkait mitologi di balik sosok Ummu Sibyan, membuat Waktu Maghrib 2 cenderung melelahkan di beberapa titik.

Tapi tidak di saat Sidharta mulai memamerkan ciri khasnya. Modus operandi Ummu Sibyan yang tidak meneror korban secara langsung, melainkan mengendalikan pikiran anak-anak, berjasa menghindarkan film ini dari rangkaian jumpscare berisik, yang eksistensinya digantikan oleh kejar-kejaran dengan intensitas tinggi. Kreativitas tata kamera arahan Mandella Majid makin menguatkan ketegangan, kala Yugo jadi buronan rekan-rekan setimnya yang membekali diri dengan beragam senjata tajam. Andaikan intensitas tersebut mampu diterapkan pula di klimaksnya, yang seperti banyak horor lokal lain, seolah berlalu begitu saja.

Sidharta nampak bersenang-senang menjauhkan filmnya dari keklisean horor klenik, dengan membuat para antagonisnya lebih dekat ke arah zombie (serupa Zona Merah) atau segerombolan preman penyuka tawuran (Pertaruhan dan Ali Topan) alih-alih makhluk halus biasa. Selipan komedi yang "sangat tongkrongan Jogja" (digawangi trio Sadana Agung, Nopek Novian, dan Bagas Pratama Saputra), termasuk parodi sebuah video yang sempat viral beberapa waktu lalu, mungkin bakal memecah opini penonton, tapi sekali lagi, itu membuktikan keleluasaan sang sutradara untuk bersenang-senang.

REVIEW - ANGKARA MURKA

Di Angkara Murka, iblis dan dunia mistis bukanlah kekuatan independen yang menebar ancaman atas keinginan sendiri, melainkan sebatas alat yang dipakai oleh manusia berstatus penguasa lalim. Eden Junjung selaku sutradara sekaligus penulis naskah ingin menggambarkan bagaimana manusia bermata hijau jauh lebih jahat dan berbahaya daripada setan bermata merah menyala.

Latarnya adalah sebuah tambang pasir di sekitaran Merapi, di mana para buruh bekerja keras sehari penuh namun hanya menerima bayaran di bawah upah minimum. Didorong keinginan memperbaiki hidup, Jarot (Aksara Dena) mengajak rekannya, Bogel (Alex Suhendra), mencari permata yang konon banyak terkubur di balik sebuah bukit. Jarot pernah menemukan satu buah dan ingin memperoleh lebih banyak. Sejak itu Jarot menghilang secara misterius.

Buruh bernama Komar (Rukman Rosadi) pun menyimpan niat serupa dan mulai mengajak beberapa teman untuk mengikutinya. Di sisi lain, Ambar (Raihaanun), istri Jarot yang kini seorang diri mengurus putra mereka, coba mencari keberadaan sang suami dengan bekerja di tambang pasir tersebut.

Tidak seperti penyakit sederet horor Indonesia (Pabrik Gula dan KKN di Desa Penari misal), Angkara Murka tidak pelit memperlihatkan aktivitas di latarnya. Tambang pasirnya hidup, di mana penonton sering diajak mengamati rutinitas para buruh. Bahkan sangat sering, sampai film ini terjangkit penyakit lain berupa kemonotonan, akibat terlampau berkutat di satu lokasi, dengan situasi yang minim variasi.

Metode bercerita Angkara Murka pun sedikit janggal. Selama 89 menit durasinya, ia menerapkan tempo lambat khas horor alternatif yang enggan secara membabi buta menebar teror, namun di saat bersamaan, progresi narasinya justru terasa buru-buru. Naskahnya lemah dalam membangun transisi, penyutradaraannya kurang piawai menyusun build-up.

Satu departemen yang tak menyisakan keluhan adalah akting. Di luar nama-nama besar seperti Raihaanun (tampil solid walau memerankan karakter dangkal yang oleh naskahnya sebatas diberi penokohan "istri yang mencari suami") dan Rukman Rosadi, jajaran pemeran pendukung yang kebanyakan sudah lama berkecimpung di dunia teater Yogyakarta pun mampu memberikan kesan organik bagi karakter masing-masing.

Saya belum menyebut nama Whani Darmawan, sebab karakter Broto yang ia perankan perlu diberi sorotan khusus. Dialah pemilik lahan yang ditengarai menyimpan berlian, dan baru mengumumkan niatan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Disusun oleh pendekatan over-the-top dari sang aktor, Broto tidak merasa perlu menyembunyikan boroknya. Tatkala Ambar datang mencari Jarot, Broto dengan santainya menjawab, "Bojomu wes digondol demit".

Beberapa kali kita melihat penampakan makhluk misterius bertubuh hitam dengan mata merah menyala menyatroni mereka yang menyusup ke tambang berlian, tapi Broto-lah demit sesungguhnya. Dia tidak segan turun tangan membantai buruh tambangnya, (yang lebih layak disebut budak) tapi dampak paling mematikan yang ia bawa adalah, saat sikap sewenang-wenang dan kesenjangan sosial yang ia tanamkan berujung menciptakan siklus kekerasan yang menjadikan orang-orang lemah saling tikam hanya demi bertahan hidup.

Sungguh sayang, klimaks yang berpotensi melahirkan pertumpahan darah brutal di tengah pertarungan epik kala kaum akar rumput berjuang mendapatkan kesejahteraan mereka, berakhir canggung akibat kurang piawainya pengarahan Eden Junjung terhadap adegan-adegan bertempo tinggi. Setidaknya kita berkesempatan menyaksikan Whani Darmawan bertingkah liar bak makhluk barbar.

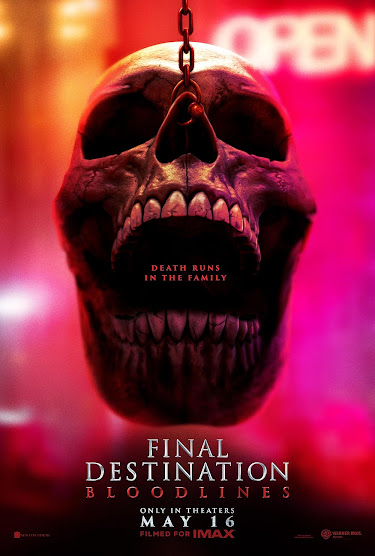

REVIEW - FINAL DESTINATION BLOODLINES

Seperempat abad lalu, Final Destination memodifikasi formula DMT (Dead Teenager Movies) dengan menjadikan kematian selaku antagonis, alih-alih memakai pembunuh bertopeng atau monster sebagai perantara guna mencabut nyawa. Sekarang keunikan itu telah menghasilkan keklisean sendiri, dan seperti putaran roda takdir yang kembali ke titik awal, Final Destination Bloodlines datang membawa perubahan (lagi). Bukan secara radikal, namun untuk kali pertama, seri ini bersedia menyelami mitologinya.

Pada tahun 1968, Iris (Brec Bassinger) dan kekasihnya, Paul (Max Lloyd-Jones), terjebak dalam kecelakaan mematikan di atas menara pencakar langit. Alih-alih hanya firasat yang Iris dapatkan sebagaimana adegan pembuka film-film sebelumnya, tragedi tersebut adalah mimpi buruk yang selama dua bulan terakhir dialami Stefani (Kaitlyn Santa Juana). Barulah Stefani sadar bahwa gadis dalam mimpinya adalah sang nenek (Gabrielle Rose) yang kini hidup sendirian mengasingkan diri dan dianggap gila oleh keluarganya.

Selama puluhan tahun, Iris menghindari mempelajari pola dan taktik sang maut untuk menghindari kejarannya. Iris percaya bahwa ia semestinya tewas dalam peristiwa tahun 1968, yang berarti seluruh keturunannya pun tidak semestinya eksis, dan kematian berusaha mencabut nyawa mereka semua. Ingat, kematian amat benci bila suratan takdirnya dicurangi.

Karakter Final Destination Bloodlines masih didominasi muda-mudi. Ada Charlie (Teo Briones), adik Stefani, pula tiga sepupu mereka, Erik (Richard Harmon), Bobby (Owen Patrick Joyner), dan Julia (Anna Lore). Tapi Stefani pun mesti menyelamatkan beberapa orang dewasa, mulai dari pamannya, Howard (Alex Zahara), juga sang ibu, Darlene (Rya Kihlstedt), yang telah lama pergi dari kehidupannya.

Naskah buatan Guy Busick dan Lori Evans Taylor menggeser lingkupnya dari lingkaran pertemanan remaja ke ranah keluarga, sehingga melahirkan judul Final Destination paling emosional. Setiap karakter memiliki motivasi kuat untuk menyelamatkan karakter lain. Erik menjadi salah satu karakter paling likeable sepanjang sejarah serinya karena faktor tersebut. Sekilas perangainya penuh ketidakpedulian, namun dialah yang berjuang paling keras mengakali upaya maut menjemput keluarganya.

Butuh waktu sampai gagasannya menemui sasaran, namun setelah Bloodlines menampakkan keunikannya dengan menggali lebih dalam konsep soal "dikejar maut" yang nantinya secara subtil menjelaskan segala peristiwa di lima film pertama, daya hiburnya tak lagi bisa dibendung.

Deretan kematiannya dieksekusi secara brutal. Mungkin tak ada yang bakal menancapkan trauma seperti adegan truk di Final Destination 2, maupun mengundang kecemasan luar biasa sebagaimana Final Destination 5 dengan latihan gimnastiknya, namun tiap nyawa yang terenggut dieksekusi dengan sadisme penuh energi duo sutradaranya, Zach Lipovsky dan Adam Stein.

Proses menebak-nebak dari mana datangnya sumber bahaya juga tampil semakin menyenangkan, pula semakin rumit, yang bak menunjukkan keusilan sang maut. Ya, kematian nampak bersenang-senang di sini, layaknya predator yang bermain-main dengan mangsa sebelum menerkamnya, sembari mendengarkan lagu-lagu populer seperti Without You.

Mungkin memang benar bahwa kematian punya selera humor yang sinting. Filmnya sendiri menanam lebih banyak komedi, seiring pendekatannya yang cenderung self-aware. Daripada menutupi, Bloodlines justru dengan sengaja menerapkan berbagai kekonyolan di alurnya, lalu mengajak penonton menertawakannya bersama-sama.

Film ini sadar bahwa seri Final Destination dengan segala rules anehnya bukan sesuatu yang perlu dipandang serius, kemudian memilih mengakuinya dengan bangga dan menjadikannya lelucon alih-alih menutupinya. Saya bisa membayangkan apabila dilanjutkan di masa depan, seri ini bisa saja menempuh jalur serupa Scream, di mana karakternya belajar mencurangi kematian dengan cara menonton film-film Final Destination.

Tapi bukankah hampir semua upaya kabur dari maut di Final Destination berujung kegagalan? Betul. Mungkin karena itulah kita mesti mencermati ucapan William Bludworth (Tony Todd), yang kali ini kemunculannya memiliki signifikansi lebih terkait mitologinya. Melalui adegan yang seolah jadi salam perpisahan sempurna nan mengharukan bagi Tony Todd sebelum meninggal akhir tahun lalu, Bludworth menasihati karakternya, bahwa alih-alih menghabiskan waktu dengan terus-menerus lari, bukankah sebaiknya waktu itu dimanfaatkan untuk menikmati hidup sebaik-baiknya?

.png)

.png)

%20(1).png)

.png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)