Tampilkan postingan dengan label Will Ferrell. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label Will Ferrell. Tampilkan semua postingan

EUROVISION SONG CONTEST: THE STORY OF FIRE SAGA (2020)

Rasyidharry

Mungkin penggemar berat kompetisi Eurovision Song Contest bakal menyukai film arahan sutradara David

Dobkin (Shanghai Knights, Wedding

Crashers, The Judge) ini, khususnya saat cameo beberapa kontestan bersatu di sebuah medley, yang menyertakan Waterloo

dan Ne partez pas sans moi milik

ABBA dan Celine Dion, dua pemenang Eurovision

paling populer. Mungkin. Karena sebagai non-penggemar, saya tak bisa bicara

mewakili mereka.

Sebagai non-penggemar, Eurovision

Song Contest: The Story of Fire Saga tidak menawarkan alasan yang menggoda

saya untuk mulai mengikuti kompetisinya. Ada berapa kontestan? Ada berapa

babak? Apa saja aturannya? Terpenting, kenapa Eurovision yang telah berjalan

lebih dari enam dekade begitu prestisius? Semua gagal dijawab, sehingga saat sang

protagonis—yang lagi-lagi mengandalkan gaya kekanak-kanakkan Will Ferrell yang

kelucuannya makin pupus—digambarkan amat terobsesi, penonton awam takkan

mengerti.

Tentu naskah yang ditulis oleh Ferrell bersama Andrew Steele

(Casa de mi padre) menambahkan alasan

lain di balik obsesi tersebut. Lars Erickssong (Will Ferrell) ingin membuktikan

diri pada ayahnya, Erick Erickssong (Pierce Brosnan), yang memandangnya remeh. Pun

kepada seluruh warga kampung (sebuah desa kecil di Islandia) yang senantiasa

menertawakannya. Caranya tak lain dengan bermimpi memenangkan Eurovision

sebagai The Fire Saga, duo musisi yang ia bentuk bersama sahabatnya sejak

kecil, Sigrit Ericksdóttir (Rachel McAdams).

Sigrit menyukai Lars. Orang-orang tidak paham, bagaimana bisa

gadis secantik dan sepintar dia menyukai pria aneh seperti Lars. Saya pun tidak

paham. Lars menolak kemungkinan adanya cinta di antara mereka, sebab

menurutnya, romansa internal dapat mengganggu stabilitas grup musik, sekaligus

memberi distraksi dalam usaha memenangkan Eurovision. Lars dikuasai ego. Dia

memaksakan aransemen lagu, konsep penampilan, tata kostum, dan lain-lain. Cuma

kemenangan yang dipikirkan. Kemenangan bagi diri sendiri, bukan berdua.

Nyaris tidak ada alasan mendukung Lars. Benar bahwa ia ingin

membuktikan diri, lelah jadi bahan olok-olok. Tapi pembangunan latar

belakangnya terlampau instan. Tidak peduli seberapa baik Pierce Brosnan

memerankan “pria tua terluka yang lelah melihat puteranya menyia-nyiakan hidup”,

hasilnya nihil tatkala koneksi ayah-anaknya tak tersampaikan secara memadai. Nantinya,

begitu kompetisi Eurovision digelar dan kontestan unggulan asal Rusia,

Alexander Lemtov (Dan Stevens), berusaha merebut hati Sigrit, sulit berpihak

pada Lars. Karena tak sekalipun kita menyaksikan sisi positif si tokoh utama.

Sementara humornya terlalu ragu untuk sepenuhnya melangkah ke

ranah komedi gelap, walau filmnya sudah mengandung beberapa kematian (baca:

pembunuhan) brutal, juga elemen incest yang beberapa kali disiratkan, baik

melalui dialog maupun pilihan nama karakter, yang harus diakui cukup kreatif

dan menggelitik. Ketimbang sepenuhnya melangkah ke sana, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga memilih main aman, bergantung

pada keeksentrikan Ferrel yang mayoritas gagal mengenai sasaran, sedangkan

McAdams berusaha sekuat tenaga memaksimalkan materi yang sayangnya, sudah

terlanjur sukar diperbaiki. Apa humor terlucunya? Tentu saja “Jaja Ding Dong”.

Setidaknya film ini punya barisan lagu pop catchy, pula mampu meyakinkan kita,

bahwa performa The Fire Saga memang layak menjadikan mereka unggulan, khususnya

ketika membawakan lagu Husavik di

babak final yang terasa emosional. Ya, deretan lagu dan Rachel McAdams

merupakan nilai positif Eurovision Song

Contest: The Story of Fire Saga. Kalau anda penggemar Eurovision Song Contest, mungkin film ini masih bisa memberikan

hiburan. Kalau anda ingin menyaksikan Rachel McAdams memaning tawa, lebih baik

menonton ulang Game Night.

Available on NETFLIX

Juni 27, 2020

Andrew Steele.Will Ferrell

,

Comedy

,

Dan Stevens

,

David Dobkin

,

Kurang

,

Pierce Brosnan

,

Rachel McAdams

,

REVIEW

,

Will Ferrell

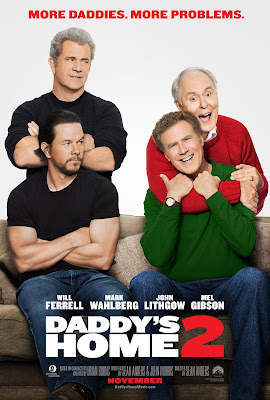

DADDY'S HOME 2 (2017)

Rasyidharry

Komedi dapat dikatakan baik bila mampu memenuhi tujuan memancing tawa, sebagaimana horor menyulut ketakutan, atau laga memacu adrenalin. Menjadi spesial jika terdapat adegan (dengan fungsi mendukung tujuan itu) yang terus tertanam di ingatan. Pada Daddy's Home, momen tersebut hadir ketika Brad (Will Ferrell) terjungkal ke tembok akibat gagal mengontrol motor milik Dusty (Mark Wahlberg). Sekuelnya berusaha mengulangi sihir serupa tatkala Brad kelabakan mengendalikan mesin penyedot salju. Konsep mirip dengan hasil berbeda karena sang sutradara, Sean Anders, sekedar berusaha meniru. Itulah mengapa Daddy's Home 2 bukan suguhan spesial.

Tapi bukan pula komedi buruk, dan saya pun tergelak menyaksikan situasi absurd saat jumlah ayah berlipat ganda. Selaku versi ekstrim dari anak masing-masing, datanglah para kakek; Don (John Lithgow) yang lebih cerewet, konyol, dan norak dibanding Brad, juga Kurt (Mel Gibson) si tua-tua keladi lewat tingkat kekejaman serta sarkasme yang membuat Dusty terlihat lembut. Demi nuansa kekeluargaan Natal, mereka bersama istri dan bocah-bocah memilih berlibur di sebuah resort. Kondisi ini memfasilitasi pemandangan menarik semisal keempat ayah dengan kegilaan berlainan berkumpul di tengah malam, berdebat soal termostat.

Banyak perdebatan, banyak pertengkaran, yang disebabkan kekonyolan Don dan Brad maupun sinisme Kurt, takkan berujung pembicaraan waras. Anders mengemas segala perbincangan itu bagai peperangan. Perang verbal di mana kalimat yang karakternya lontarkan tak ubahnya berondongan peluru senapan mesin. Bising, cepat, kacau nan tanpa aturan. Enggan memperhatikan timing, deretan punch line di naskah tulisan Anders dan John Morris gagal mendarat keras pada urat tawa penonton. Walau berkat jajaran pemainnya, rasa kantuk belum sampai menguasai.

Ferrell tetap pesakitan, seorang anak kecil bertubuh dewasa dengan kesialan beruntun, yang semakin dia menderita, semakin penonton terhibur. Sewaktu Wahlberg sebagai Dusty kini merupakan tokoh berakal paling sehat sementara talenta komikal John Cena dibatasi minimnya materi pendukung, dua kakek sanggup mencuri atensi. Gibson memainkan peran penuh wibawa sekaligus bermulut pedas seperti kerap dia lakoni, hanya saja, kini maskulinitas tersebut dipakai untuk pondasi humor yang nyatanya sukses besar. Begitu mudah ia babat setiap kesempatan. Sedangkan Lithgow, melalui senyum lebar dan mata berbinar adalah yang terbaik. Menggelitik sejak awal, dia remukkan perasaan hanya dalam satu momentum emosional.

Secara mengejutkan Daddy's Home 2 mempunyai setumpuk porsi drama, atau setidaknya tuturan serius yang bersembunyi di belakang kedok banyolan-banyolan. Wajar, mengingat bertambahnya jumlah ayah berarti bertambah banyak pula masalah. Terlampau banyak malah, sampai filmnya kesulitan menyediakan penanganan total. Beberapa problematika memperoleh resolusi natural, macam hubungan Dusty-Kurt yang manis namun sederhana. Tapi ada pula yang tertinggal, contohnya saat usaha Kurt menarik perhatian cucu-cucu terlupakan. Terdapat 9 orang anggota keluarga (10 ditambah Roger-nya Cena), dan mereka semua diberi subplot. Berlebihan, meski disertakannya sekelumit pesan mengenai hak wanita sejak kecil terasa melegakan.

Penutup berupa nomor musikal diiringi lagu Do They Know It's Christmas? bak pertunjukan darurat yang tampil lebih mendadak daripada suguhan Bollywood. Konklusi pun terasa ajaib, tapi bukankah Natal memang tentang keajaiaban? Mengusung semangat tersebut, walau dieksekusi memakai jalan yang terkesan malas, Daddy's Home 2 masih suatu komedi yang baik, biarpun takkan hinggap lama di benak para penontonnya.

November 30, 2017

Comedy

,

Cukup

,

John Cena

,

John Lithgow

,

John Morris

,

Mark Wahlberg

,

Mel Gibson

,

REVIEW

,

Sean Anders

,

Will Ferrell

Langganan:

Postingan

(

Atom

)