REVIEW - DUNE: PART TWO

Dune: Part Two menurunkan kadar intrik politik film pertama untuk memberi ruang lebih bagi ledakan-ledakan. Tapi bukan berarti Denis Villeneuve mendadak beralih rupa menjadi Michael Bay. Kalau Dune pertama (2021) ibarat arthouse berkedok blockbuster, maka sekuelnya ini adalah pembuktian bahwa blockbuster bombastis pun bisa dipresentasikan sebagai sebuah "karya nyeni".

Simak set piece aksi di awal, saat Paul Atreides (Timothée Chalamet) dan ibunya, Jessica (Rebecca Ferguson), yang tengah melakukan perjalanan bersama para Fremen, disergap oleh anak buah Baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård). Momen itu tersaji intens, tapi di sisi lain, ketika pasukan Harkonnen melayang di antara bebatuan padang pasir, pengadeganan sang sutradara membuatnya nampak puitis. Memori akan karya-karya Zhang Yimou pun seketika muncul.

Dune: Part Two bukan lagi soal fraksi-fraksi yang saling tusuk dari belakang. Di bawah arahan Stilgar (Javier Bardem), secara perlahan Paul mulai mendapatkan kepercayaan orang-orang Fremen, sedangkan hubungannya dengan Chani (Zendaya) telah berkembang ke arah romansa. Menyandang nama barunya, "Muad'Dib", Paul terang-terangan memimpin perlawanan kaum Fremen terhadap Harkonnen.

Hasilnya adalah 167 menit yang lebih kaya aksi dibanding pendahulunya. Tentu Villeneuve tidak asal meluncurkan hulu ledak. Dibantu Greig Fraser selaku sinematografer, bentangan lanskap berhiaskan objek-objek berukuran masif yang mendapat polesan CGI mumpuni, berjasa memberi sentuhan megah pada seluruh sekuen aksi.

Tapi pemegang kunci dalam terbangunnya atmosfer film ini adalah departemen suara. Kita hafal betul bagaimana musik gubahan Hans Zimmer efektif menggedor jantung, tapi tata suara Dune: Part Two membuatnya jauh lebih menggelegar. Tidak perlulah membahas ledakan atau battle cry para prajurit di medan perang. Suara tubuh yang jatuh ke tanah pun memperdengarkan kesan bombastis.

Dune: Part Two membuktikan bahwa Villeneuve telah berprogres dalam hal mengarahkan aksi, termasuk baku hantam berskala kecil yang di film pertama terkesan tak bertenaga. Segala keunggulannya mencapai puncak di klimaks berisikan pertempuran yang kadar presentasinya mementingkan kualitas ketimbang kuantitas. Singkat namun memikat.

Jangan salah mengira babak kedua dari trilogi ini (naskah adaptasi dari novel Dune Messiah milik Frank Herbert telah ditulis sejak tahun lalu) sebatas menjual aksi. Dune: Part Two masih memberi sorotan kuat pada religiusitas, khususnya kritikan bagi fanatisme yang sukar dipisahkan dalam penerapannya.

Apakah kehadiran Muad'Dib selaku mesias merupakan ramalan yang terpenuhi secara alami atau sebatas masa depan yang telah diatur lewat perhitungan terstruktur? Menyaksikan bagaimana Puteri Irulan (Florence Pugh), anak dari Kaisar Shaddam IV (Christopher Walken) berperan dalam konklusi, muncul pertanyaan berikutnya: Mungkinkah agama dan politik tidak terpisah sejauh yang kita kira?

REVIEW - THE HOLDOVERS

Film tidak harus tampil "mengguncang" untuk bisa menyentuh hati. Terkadang, seperti pelukan lembut penuh kasih sayang, suatu karya mampu menghangatkan perasaan penonton justru berkat kesederhanaan miliknya. Alexander Payne termasuk satu dari beberapa sineas yang konsisten mengusung gaya bercerita itu, termasuk di film terbarunya, The Holdovers.

Sadar atau tidak, para karakter di The Holdovers sebenarnya juga membutuhkan pelukan lembut penuh kasih sayang. Mengambil latar tahun 1970 di sebuah sekolah asrama yang hendak memasuki masa libur Natal dan tahun baru, sosok pertama yang kita temui adalah Paul Hunham (Paul Giamatti), seorang guru yang dibenci baik oleh murid maupun sesama guru akibat sikap kakunya.

Paul ditugaskan menjaga lima murid yang tinggal di asrama selama liburan. Mary (Da'Vine Joy Randolph) si manajer kafetaria yang masih berduka selepas kematian putera tunggalnya di Perang Vietnam pun turut serta. Singkat cerita, dari kelima murid itu, hanya Angus (Dominic Sessa) yang tersiksa, dan terpaksa menghabiskan sekitar dua minggu tinggal bersama guru yang ia benci. Meski kerap jadi biang masalah, Angus sejatinya adalah murid yang pintar (hanya dia yang mendapat nilai B+ di kelas Paul).

Semua orang menyimpan cerita yang di dalamnya mengandung luka. Begitulah yang akan kita dan tiga tokoh utamanya pelajari selama 133 menit durasi filmnya. Sewaktu Paul mengutarakan sentimen negatif terkait para murid kaya yang dianggapnya cuma mengenal kebahagiaan berkat privilege mereka, Mary yang sebagai perempuan kulit hitam merasakan privilege terkecil di antara ketiganya, dengan tegas menjawab, "You don't know that!".

Mengedepankan semangat natal, naskah garapan David Hemingson menyampaikan pentingnya berbagi kasih dalam kebersamaan keluarga. Tentu "keluarga" di sini tidak melulu diisi orang-orang dengan hubungan darah. Trio protagonisnya mewakili gagasan chosen family. Paul seperti ayah yang keras dan kebingungan bagaimana cara membangun koneksi dengan sang anak, Angus adalah anak di fase remaja yang gemar memberontak dan penuh amarah, sedangkan Mary bak ibu yang meneduhkan.

Ketiganya memiliki kesamaan. Pertama, mereka sama-sama mengaku menyukai kesendirian. Paul enggan menikah karena merasa bahagia tiap menjalani waktu personalnya, Mary menikmati tinggal seorang diri, sementara Angus pernah berkata, "friends are overrated". Kesamaan kedua? Di luar pernyataan-pernyataan di atas, sesungguhnya mereka memerlukan kebersamaan.

Seiring kebersamaan ketiganya terjalin, kehangatan makin terasa berkat penampilan jajaran pemainnya. Ketika Giamatti menyampaikan "luka yang terpendam" melalui kekakuan yang tak jarang menghasilkan kecanggungan, Randolph menyalurkannya lewat ketenangan yang acap kali memilukan. Di sisi lain Dominic Sessa membawa interpretasi lebih dalam yang menjauhi keklisean teenage angst.

Diiringi perpaduan lagu natal dan folk yang mendamaikan, Payne mampu menyulut dampak emosi tanpa terkesan memaksa penonton. Sekali lagi, sederhana. Sebuah kesederhanaan memikat, yang selain memotret hangatnya kebersamaan juga mengingatkan akan pentingnya masa lalu. Sebab masa kini yang kerap kita utamakan pun kelak bakal menjadi masa lalu, menyisakan cerita untuk dikenang, juga ilmu yang membuat kita berkembang.

REVIEW - BOB MARLEY: ONE LOVE

Ditemani lagu-lagu klasik seperti Exodus, Redemption Song, hingga No Woman, No Cry, perasaan yang hinggap selepas menonton Bob Marley: One Love kemungkinan bersifat positif. "Puas" mungkin jadi kata yang banyak muncul. Tapi filmnya sendiri bukan biopic yang spesial. Didasari gagasan bercerita yang menarik, seiring waktu ia justru tampil semakin generik dan tak selalu berhasil memainkan nada yang tepat.

Sejatinya naskah buatan sang sutradara, Reinaldo Marcus Green, bersama Terence Winter, Frank E. Flowers, dan Zach Baylin, punya niat untuk membawa warna berbeda. Ketimbang secara runtut menyoroti perjalanan karakternya sejak kecil, Bob Marley: One Love memilih satu fase penting hidup sang legenda reggae, kemudian membangun narasi yang berpusat padanya.

Titik yang dimaksud adalah akhir 70-an, tatkala konflik beraroma politis yang memecah-belah Jamaika mendorong Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) untuk menggelar konser perdamaian. Di tengah persiapan konser, terjadilah upaya pembunuhan terhadap Marley. Dia dan beberapa anggota band The Wailers tertembak, termasuk Rita (Lashana Lynch), istri Marley yang sempat koma akibat luka di kepala.

Langsung menyoroti Bob Marley di puncak karirnya merupakan pilihan yang lumayan menarik, namun Green dan tim tak pernah benar-benar berani mengolah bentuk narasi tersebut dan malah kembali beralih ke gaya konvensional, saat sesekali menyelipkan kilas balik ke masa kecil Marley yang seringkali kemunculannya terkesan acak.

Pasca penembakan tadi, latarnya berpindah ke London, tempat Marley mengasingkan diri sembari menyiapkan album terbarunya (Exodus, 1977). Satu hal yang patut diapresiasi dari naskahnya adalah bagaimana ia menolak menggambarkan Bob Marley sebagai figur sakral nan sempurna, meski citra sang musisi yang cinta damai sebenarnya amat memungkinkan hal itu dilakukan.

Bob Marley di London bukanlah sosok suci. Rasa sakit hati mendapati sesama warga Jamaika mencoba membunuhnya membuat Marley meninggalkan kampung halaman. Lalu ketika album Exodus meledak, Marley yang mulai dikelilingi banyak figur penting mulai melupakan jati diri serta tujuan awalnya bermusik. Pun nantinya terungkap bahwa di luar cinta yang teramat sangat pada satu sama lain, Marley dan Rita nyatanya saling menyelingkuhi.

Berpijak dari masalah-masalah di atas, ditambah diagnosis yang Marley terima mengenai penyakit kanker kulit langka yang ia derita, Bob Marley: One Love menjabarkan proses yang senada dengan prinsip rastafari, yaitu perjalanan mencari kedamaian. Bob Marley bermimpi bisa menciptakan kedamaian dunia melalui musiknya, karena itulah ia merasa perlu memperoleh kedamaian hati terlebih dahulu.

Bicara soal musik, adegan saat Marley dan The Wailers merumuskan lagu Exodus jadi salah satu momen terbaik filmnya. Esensi dari penciptaan karya yang mengawinkan aliran perasaan dan luapan kreativitas berhasil diwakili oleh adegan tersebut. Sedangkan ketika musik dibawakan di panggung, tibalah giliran bagi Kingsley Ben-Adir memancarkan sinarnya.

Jika di bawah panggung Lashana Lynch lewat letupan emosinya yang menusuk jadi pencuri perhatian, maka di atas panggung, Ben-Adir adalah bintang. Serupa Bob Marley, sang aktor bergerak liar bak orang kesurupan di tengah ritual sakral. Mungkin memang itu yang ada di benak Bob Marley kala beraksi di panggung. Musik adalah agama, dengan pertunjukan sebagai wujud ibadahnya.

Sayang, pertunjukan puncak yang dinanti-nanti dan berpotensi jadi klimaks epik nan emosional, yakni konser OLPC (One Love Peace Concert), di mana Marley berhasil menyatukan dua rival politik, Michael Manley dan Edward Seaga, justru dilewati (film usai saat konser hendak dimulai). Mungkin Green ingin Bob Marley: One Love lebih berfokus pada proses ketimbang hasil, tapi dalam konteks biopic konvensional, keputusan itu rasanya kurang tepat.

REVIEW - WOMEN FROM ROTE ISLAND

Kejayaan Women from Rote Island di Festival Film Indonesia, terutama di kategori film terbaik, menunjukkan betapa pemahaman negeri ini terhadap isu gender (baik empowerment secara general maupun yang menyangkut kasus pelecehan) belum banyak berkembang.

Memandangnya dari segi filmis, debut penyutradaraan Jeremias Nyangoen ini sesungguhnya memikat. Departemen artistik bekerja dengan baik, tata kameranya (juga menyabet penghargaan FFI) pun brilian. Tapi sebagai kisah tentang perempuan, khususnya para penyintas pemerkosaan, Women from Rote Island seolah cuma tertarik memotret penderitaan tanpa ujung mereka.

Film ini punya tiga karakter perempuan yang hidupnya disorot, yakni Orpa (Merlinda Dessy Adoe) beserta dua puterinya, Martha (Irma Novita Rihi) dan Bertha (Bani Sallum Ratu Ke). Mereka punya usia serta kondisi berbeda-beda, namun begitu film berakhir ketiganya memiliki satu kesamaan: menjadi korban pelecehan seksual.

Jeremias Nyangoen yang turut menulis naskah ingin menjabarkan betapa parah kasus pelecehan di Rote, hingga semua perempuan bisa jadi korban. Tidak ada perlindungan atau pengusutan tegas. Tatkala Orpa melanggar adat dengan pergi keluar sebelum jenazah sang suami dikuburkan, kemudian mendapat pelecehan di pasar, alih-alih menerima simpati, ia justru disalahkan oleh keluarganya. "Itu akibatnya kalau melanggar adat", ucap mereka.

Kondisi serupa terjadi ketika jajaran tetua adat memutuskan Martha, yang menderita gangguan jiwa, untuk dipasung ketimbang dibawa ke rumah sakit. Daripada "menolong", mereka (laki-laki) lebih memilih "mengontrol" Martha (perempuan).

Di separuh pertamanya, Women from Rote Island lebih seperti potret keseharian daripada presentasi narasi konvensional. Kita diajak melihat bagaimana perempuan di Rote dipandang rendah. Martha diperkosa, Bertha yang masih SMA pun tak luput dari nafsu bejat lelaki. Memasuki paruh kedua, alurnya beralih ke ranah whodunit, mengajak kita menyelidiki identitas pelaku pemerkosaan yang (kembali) Martha alami.

Selama sekitar 108 menit, filmnya menggambarkan penderitaan demi penderitaan para perempuan Rote, termasuk nasib tragis yang menimpa salah satu dari mereka jelang babak ketiga. Beberapa adegan pemerkosaan dimunculkan, yang untungnya tidak seberapa vulgar (konon versi festivalnya lebih gamblang).

Apakah presentasi tersebut mampu memunculkan rasa sakit di hati penonton? Jelas. Efektif memantik kebencian pada pelaku pelecehan? Tentu. Tapi apakah film ini merupakan bentuk empowerment? Saya sangsi. "Kita semua lahir dari kelamin yang berdarah", ucap Orpa. Seolah filmnya tak mampu meninggikan perempuan tanpa harus mengaitkan mereka dengan luka dan penderitaan.

Tapi mari sejenak memandang film ini menggunakan perspektif lain. Di luar permasalahan "empowerment yang diragukan" tadi, Women from Rote Island adalah karya yang digarap dengan baik. Sangat baik malah.

Tata kamera garapan Joseph Fofid rutin bergerak lincah, ada kalanya tanpa putus selama beberapa waktu. Tidak jarang gaya itu diterapkan di dalam ruang sempit yang penuh sesak oleh manusia dengan kegiatan mereka masing-masing, namun kameranya tak pernah gagal menangkap detail situasi sekaligus perasaan yang tersebar di tiap sudutnya. Pengarahan Jeremias Nyangoen pun mampu menangani deretan adegan kompleks yang sarat kekacauan.

Departemen akting jelas menjadi juara. Merlinda Dessy Adoe selalu memancarkan kekokohan seorang perempuan yang menolak runtuh di tengah terjangan masalah tatkala naskahnya gagal melakukan itu, sedangkan Irma Novita Rihi bak sungguh-sungguh dirasuki jiwa Martha. Penampilan jajaran aktris adalah satu dari sedikit hal yang terasa empowering dari film ini.

Women from Rote Island adalah film yang digarap dengan bagus, dan mungkin didasari niat bagus berbasis kepedulian pada nasib warga Rote, tapi ia bukan pemberdayaan yang bagus karena sekadar memperlihatkan para perempuan dalam kondisi tidak berdaya. Konklusi yang tak sepenuhnya memberi resolusi memang bisa dipandang sebagai kritik tersendiri, namun bukankah karya fiksi punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang realita gagal wujudkan?

REVIEW - DREAM SCENARIO

Januari 2006, seorang psikiater asal New York menggambar sketsa wajah pria yang berulang kali muncul di mimpi pasiennya. Beberapa hari berselang, pasien lain menyebut sang pria juga kerap mendatangi mimpinya. Belasan tahun berlalu, dan sudah lebih dari 8.000 orang melontarkan pengakuan serupa. Kalian yang sudah berkenalan dengan internet sejak 2000-an tentu mengenal pria misterius yang dipanggil "This Man" itu.

Beberapa tahun berselang, terungkap bahwa fenomena This Man hanya bagian stunt marketing. Tapi di hadapan Kristoffer Borgli selaku sutradara sekaligus penulis naskah Dream Scenario, hoax tersebut dapat beralih fungsi menjadi pondasi kisah kreatif yang kental aroma Jungian.

Melihat kepalanya yang nyaris botak, mudah mengasosiasikan Paul Matthews (Nicolas Cage) dengan sosok This Man. Dialah protagonis yang bakal kita ikuti perjalanan absurdnya. Seorang profesor biologi yang mendadak muncul di mimpi banyak orang, dari kerabat dekat hingga mereka yang sama sekali tak mengenalnya.

Seluruh mimpi itu (menghadirkan deretan skenario aneh yang selalu menghibur) memiliki satu kesamaan, yakni Paul senantiasa bersikap pasif. Apa pun yang dialami sang pemimpi, dari dikejar pembunuh hingga gempa dahsyat, Paul hanya berdiri diam tanpa mengulurkan bantuan. Terdengar janggal, namun Paul di dunia nyata sejatinya tidaklah begitu berbeda.

Sudah bertahun-tahun ia mengutarakan niat menerbitkan buku tapi tak kunjung direalisasikan. Pun di satu kesempataan, sewaktu sedang bersama sang istri, Janet (Julianne Nicholson), Paul tidak sengaja bertemu mantan kekasihnya, Claire (Marnie McPhail). Janet jelas kurang nyaman dengan pertemuan itu, tapi Paul tidak berbuat apa pun.

"Tidak berbuat apa pun" dan "membosankan" memang bak jati diri Paul yang turut diamini banyak pihak. Sehingga, saat arketipe itu pula yang muncul di tiap mimpi, Dream Scenario pun memulai perjalanannya menelaah teori ketidaksadaran kolektif kepunyaan Carl Jung. Tentunya dengan cara menyenangkan yang jauh dari kegiatan belajar di kelas.

Nantinya pokok bahasan Dream Scenario bakal semakin luas nan ambisius. Selain sorotan terhadap psikis sang protagonis, hadir pula sentilan terhadap budaya media sosial yang dapat dengan gampang mengangkat lalu menjatuhkan hidup seseorang lewat kemampuannya menyetir persepsi publik.

Ada kalanya ambisi Borgli melebihi ruang yang ia dapat untuk menuangkan cerita, tapi filmnya tak pernah kehilangan pesona. Visual memikat mata, penyuntingan yang begitu cerdik mewakili isi hati karakter (transisi yang acap kali terkesan chaotic menyimbolkan kecanggungan Paul dalam interaksi sosial), dan tentunya akting "Lord Cage" yang berkesempatan menampilkan dua sisi Paul: si kikuk dan si pria histeris (Nouveau Shamanic at its best).

Kelak, pertemuan dengan Molly (Dylan Gelula) membawa hidup Paul ke titik balik kedua. Paul yang selama ini hanya diam akhirnya berani bertindak, sayangnya dalam hal yang keliru. Sedangkan Molly ingin mewujudkan mimpinya, tapi skenario impian tidak selalu seindah bayangan. Paul pun mendapati bahwa menjadi terkenal tak serta merta menyukseskan karir menulisnya sebagaimana ia duga. Seperti namanya, skenario impian memang tidak lebih dari sekadar mimpi.

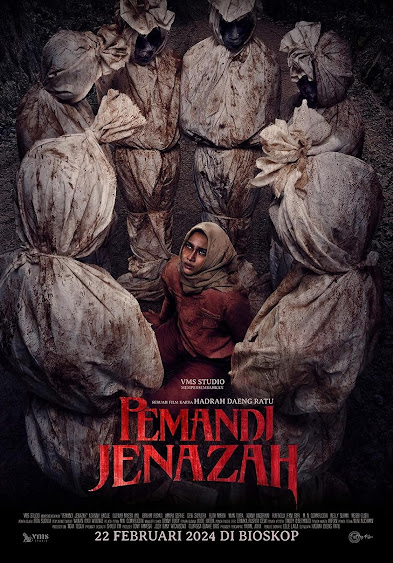

REVIEW - PEMANDI JENAZAH

"Duet Hadrah Daeng Ratu (sutradara) dan Lele Laila (penulis naskah) melahirkan horor berkualitas" bukanlah pernyataan yang rutin terdengar, dan mungkin bakal diragukan kebenarannya oleh beberapa orang. Pemandi Jenazah memang kejutan besar pertama tahun ini. Horor yang meneror bukan semata menggunakan hantu-hantuan, tapi juga konsep kematian.

Sebagai puteri Bu Siti (Djenar Maesa Ayu) selaku satu-satunya pemandi jenazah di desanya, Lela (Aghniny Haque) diharapkan bakal mengikuti jejak sang ibu. Tapi Lela enggan. Dia ingin seperti Arif (Ibrahim Risyad), adik laki-lakinya yang bebas menentukan jalan hidup.

Bu Siti bukan pemandi jenazah biasa. Dia bisa mengetahui bila ajal seseorang telah dekat, dan akting kuat Djenar membantu filmnya mendatangkan suasana mencekam dari kekuatan tersebut. Sang aktris sanggup menyalurkan rasa takutnya kepada penonton, lalu membuat kita percaya bahwa kemampuan itu, yang memaksanya terus menatap wajah kematian, lebih terasa seperti kutukan daripada anugerah.

Lalu terjadilah tragedi. Secara tiba-tiba, Bu Siti meninggal dalam kondisi bersimbah darah, tidak lama selepas kematian teman dekatnya, Bu Ida (Riafinola Ifani Sari). Lela yang masih terguncang mau tidak mau harus memandikan jenazah ibunya, dan dari situlah muncul pemandangan tak terduga.

Melalui kombinasi penulisan kalimat di naskah Lele Laila dan pengarahan dramatik Hadrah yang sama-sama membawa sensitivitas, Pemandi Jenazah menghadirkan pemandangan menyentuh. Bagaimana Lela menangis sembari menutup mata Bu Siti, kemudian meminta sang ibu untuk ikhlas supaya ia dapat memandikan jenazahnya, memunculkan interaksi heartbreaking yang masih berpusat pada pergulatan karakter dengan konsep kematian.

Sewaktu memandikan itulah, muncul kecurigaan di hati Lela bahwa ada yang tidak beres dalam kematian ibunya. Lela yakin ibunya jadi korban santet, yang kemungkinan juga bakal menimpa tiga sahabat Bu Siti yang masih tersisa: Bu Ana (Vonny Anggraini), Bu Terry (Ruth Marini), dan Bu Tuti (Mian Tiara).

Alur Pemandi Jenazah kemudian berpusat pada kematian yang datang silih berganti. Cenderung repetitif serupa mayoritas naskah horor milik Lele, tapi bagaimana sedari awal naskahnya secara tersirat telah menebar petunjuk mengenai dalang serangkaian kematian tersebut patut diapresiasi.

Pun repetisi itu menjadi tak seberapa berpengaruh saat rangkaian terornya dieksekusi dengan solid. Pengarahan Hadrah berkembang pesat, dengan tidak lagi asal mengumbar wajah hantu, namun semakin jauh bermain-main dengan aspek teknis serta estetika (paling kentara di adegan kematian berlatar kamar mandi). Kebanyakan jumpscare-nya hadir dengan ketepatan timing, beberapa imageries terlihat creepy, tapi pencapaian terbaiknya ada pada "adegan mengintip".

Pemandi Jenazah memang masih meninggalkan berbagai kelemahan. Apalagi seiring berjalannya waktu, filmnya mulai kehabisan bahan bakar. Beberapa adegan yang sejatinya tak perlu semakin banyak dipaksakan masuk (kesurupan massal di babak ketiga misalnya), pun babak akhirnya terkesan antiklimaks, lengkap dengan konklusi dengan eksekusi canggung yang seolah membawa sang sutradara dan penulis kembali ke setelan pabrik.

Tapi setumpuk poin negatif di atas rasanya sudah dibayar lunas oleh "adegan mengintip" tadi. Hadrah yang biasanya terlalu bergantung pada jumpscare berisik mendadak beralih pada kesunyian yang menghasilkan pemandangan langka di horor kita: adegan yang benar-benar menyeramkan.

REVIEW - LAMPIR

Tidak berlebihan menyebut Lampir punya potensi luar biasa besar. Ketimbang mengikuti pakem horor lokal dengan segala penampakan setan buruk rupa, ia memilih jalur horor psikologis dengan mengetengahkan naluri bertahan hidup yang membuka wajah gelap manusia. Sayangnya proses mengeksekusi gagasan cemerlang tersebut tak berlangsung mulus akibat ketidakmampuan memenuhi poin-poin esensial subgenrenya.

Keengganan Kenny Gulardi selaku sutradara sekaligus penulis naskah untuk bermain aman sudah terbaca sejak momen pembuka yang memperkenalkan penonton pada sosok Lampir (Sheila Salsabila) dalam adegan hitam putih cantik. Orkestra garapan Hajar Asyura dan Nara Bunyi, ditambah rumah mewah yang nantinya bakal jadi latar pertumpahan darah, menekankan ambisi Lampir untuk tampil "berkelas".

Alurnya berpusat pada sesi foto pre-wedding Wendy (Jolene Marie) dan Angga (Rory Asyari), di sebuah rumah milik teman Agnes (Ardina Rasti). Roby (Gandhi Fernando) si fotografer sekaligus pacar Agnes, Nanda (Hana Saraswati) si perias, dan Rizki (Ge Pamungkas) yang dibenci oleh kawan-kawannya akibat masalah di masa lalu. Keenam sahabat itu tidak tahu bahwa rumah tersebut merupakan sarang Lampir yang tengah mencari mangsa.

Kemunculan sosok Lampir yang menjauh dari citra nenek tua sebenarnya tidaklah spesial, sebab pengarahan sang sutradara cenderung generik. Keunggulan justru terletak pada modus operandi si hantu pendamba kecantikan, yang alih-alih asal menyerang, memilih untuk memecah belah para korban terlebih dahulu, layaknya predator yang bermain-main dengan calon makanannya.

Lampir pun menjadi horor yang tidak mengumbar jumpscare. Pasca menemukan sebuah gulungan misterius, yang disusul oleh kematian pertama salah satu dari mereka, mulai timbul saling curiga di antara karakternya. Di sinilah daya tarik Lampir memuncak, yang sayangnya, di saat bersamaan juga jadi awal titik balik penurunan kualitas.

Naskahnya menerjemahkan "saling curiga" dengan begitu dangkal. Konflik antar karakter selalu dipresentasikan dalam bentuk pertengkaran penuh teriakan, yang seiring waktu semakin terasa repetitif, apalagi saat penulisan dialognya dipenuhi kalimat-kalimat klise. Ketika banyak cara alternatif untuk memperlihatkan gesekan interpersonal, Lampir ngotot memakai pendekatan yang terasa cerewet. Akibatnya, klimaks tatkala Lampir menampakkan wujud aslinya pun ikut terdampak dan kehilangan momentum.

Akting jajaran pemain yang masih terjebak pada teriakan-teriakan "keras namun hampa" guna meluapkan keputusasaan karakter mereka (bentuk akting "besar" yang tak dibarengi olah rasa mumpuni) pun tidak banyak membantu. Saya menyukai nihilisme kelam yang kisahnya bawa, tapi sebagai horor psikologis, Lampir masih terlalu tipis.

REVIEW - INDONESIA DARI TIMUR

Menuju babak ketiga filmnya, sekitar 30 menit terakhir, akhirnya para anak muda Papua yang jadi karakter utama siap bertanding di liga. Tapi beberapa menit sebelum kick-off, mendadak hadir masalah yang tak ada hubungannya dengan sepak bola. Demikianlah Indonesia dari Timur secara keseluruhan. Sebuah film soal sepak bola yang terlalu pelit menyajikan sepak bola, akibat sibuk meributkan isu di luar lapangan hijau.

Karya penyutradaraan terbaru Ari Sihasale sejak Rumah Merah Putih (2019) yang begitu cerewet berceramah tentang nasionalisme ini dibuka dengan cukup menjanjikan, saat tim Papua mengalahkan Aceh di final kejuaraan nasional. Alur serangan kedua tim tersaji runtut, meski beberapa momen bakal lebih seru bila dibiarkan mengalir tanpa penyuntingan berlebih serta close-up, yang ironisnya digunakan dengan tujuan menambah intensitas.

Setidaknya adegan pembuka tersebut membuktikan bahwa Ari memang penggemar sepak bola. Saya yakin ia penonton Liga Inggris, sebab ketika tim Papua akhirnya keluar sebagai juara, mereka nampak mengangkat replika trofi Premier League. Tidak bisakah departemen artistiknya membuat trofi lain?

Selain menyutradarai, Ari turut memerankan Om John, pelatih tim Papua yang berbalik dibenci publik serta para pemainnya, akibat dituduh menggelapkan uang bonus. Tim pun terpecah, sampai beberapa bulan kemudian, datanglah Edu (Ibnu Jamil) dengan proyek ambisius berupa pembentukan klub profesional berisikan para anak muda tersebut.

Naskah buatan Dirmawan Hatta fokus pada upaya Edu mengumpulkan satu per satu anggota tim, yang sejatinya berpotensi tampil menarik karena setiap karakter diceritakan terbentur tembok yang menghalangi keinginan mereka bermain sepak bola. Tapi seluruh permasalahan itu nyatanya terselesaikan dengan amat cepat, sehingga kunjungan ke kediaman masing-masing anggota tim terkesan numpang lewat.

Biarpun Ibnu Jamil tampil solid, keputusan menunjuk aktor ibukota untuk memerankan warga asli patut dipertanyakan. Di luar itu, naskahnya pun gagal menumbuhkan kepedulian terhadap Edu. Baru saja kita berkenalan dengan Edu, tiba-tiba dia sudah terjun dalam misi membentuk klub. Tidak ada mimpi yang ingin digapai, tidak ada luka yang coba disembuhkan, tidak ada dosa yang harus ditebus. Semua itu malah dipunyai oleh Om John. Mengapa bukan sang pelatih saja yang menjadi protagonis layaknya di banyak film lain dengan tema serupa?

Tapi seperti telah disinggung, masalah terbesar Indonesia dari Timur adalah minimnya sorotan bagi aksi di atas lapangan. Naskahnya punya waktu membahas bisnis korup, memberi subplot ayah-anak pada Edu yang miskin eksplorasi pula usai secara instan, bahkan menyelipkan ideologi politik sang sutradara perihal pemekaran provinsi Papua (aged like milk), tapi tak ada ruang untuk adegan sepakbola. Jangankan pertandingan, training montage yang jadi obligasi film olahraga saja amat minim.

Daftar kelemahan narasi film ini masih panjang. Sebutlah beberapa transisi kasar (di satu titik, mendadak adegan berpindah menuju perkelahian tanpa dijelaskan terlebih dahulu penyebabnya), hingga konklusi yang.....well, tidak konklusif. Seolah filmnya berakhir akibat sang penulis tak lagi tahu mesti membawa cerita ke mana. Satu-satunya yang tersisa di Indonesia dari Timur hanyalah niat baiknya memberi sorotan kepada Papua.

REVIEW - MADAME WEB

Sekitar 10-20 tahun ke depan, mungkin penonton bakal mengunjungi ulang Madame Web di layanan streaming. Seperti banyak film dari era 2000-an yang jadi kiblat inspirasinya, bisa saja debut penyutradaraan S. J. Clarkson ini akan lebih diapresiasi, karena meskipun dangkal dan bodoh, nyatanya ia menyenangkan bila dikonsumsi sebagai tontonan ringan untuk teman bersantai di rumah.

Tapi untuk sekarang, Madame Web hanya menambah jajaran pesakitan di daftar rilisan SSU (Sony's Spider-Man Universe), yang membuat Venom: Let There Be Carnage (2021) selaku installment terbaiknya sejauh ini, nampak bak sajian kelas satu.

Ditulis oleh empat orang, termasuk duo Matt Sazama dan Burk Sharpless yang berjasa memberi asupan meme melimpah lewat Morbius (2022), film ini jadi upaya SSU tampil beda. Ketika banyak film gemar mengadaptasi gaya lama dari era 70-an serta 80-an, Madame Web justru mengembalikan ingatan ke 2000-an.

"Estetika Y2K" mungkin adalah istilah yang tepat. Tengok bagaimana Clarkson, dibantu sinematografi garapan Mauro Fiore, memakai beragam sudut kamera nyentrik, tiap kali intensitas adegan meningkat meski cuma sedikit. Belum lagi penyuntingan kacau yang alih-alih memberi kesan edgy, malah penuh transisi kasar yang memberi sensasi bak menaiki bus yang dikendarai oleh sopir yang hobi mengerem mendadak.

Sebenarnya ada potensi besar di departemen penceritaan, yang berpusat pada Cassandra "Cassie" Webb (Dakota Johnson), seorang paramedis yang tiba-tiba mendapati dirinya bisa melihat masa depan. Di tengah kesulitan Cassie memahami apalagi mengontrol kekuatan tersebut, ia sudah harus bersinggungan jalan dengan Ezekiel Sims (Tahar Rahim).

Seperti Cassie, Sims juga mendapat penglihatan terkait masa depan. Bedanya, hanya satu peristiwa yang ia lihat, yakni kematiannya di tangan trio Julia Cornwall (Sydney Sweeney), Mattie Franklin (Celeste O'Connor), dan Anya Corazon (Isabela Merced). Kelak ketiganya akan mengenakan kostum pahlawan super, tapi sekarang, mereka hanyalah remaja yang sukar diatur layaknya jajaran protagonis yang membanjiri film 2000-an.

Daya tarik Madame Web sebagai origin story adalah bagaimana ia sepenuhnya berfokus pada masa sebelum karakternya menyandang identitas superhero mereka. Dari situlah filmnya memakai pendekatan unik, di mana alih-alih baku hantam khas cerita superhero, ia memakai kemampuan Cassie untuk menghadirkan tontonan beraroma thriller yang mengingatkan pada seri Final Destination ("cameo" dari truk pengangkut kayu legendaris milik franchise tersebut tak lupa disertakan).

Berulang kali Casse menyaksikan masa depan tragis berisi kematian orang-orang di sekitarnya, lalu secara bertahap ia harus belajar cara guna mencurangi sang maut. Ide yang cukup unik untuk ukuran film superhero, namun sayangnya tak pernah dieksekusi secara memadai.

Contohnya babak klimaks yang menyajikan versi tanpa darah dari Final Destination. Daya hibur tetap ia miliki, tapi pengarahan Clarkson terlalu miskin visi untuk dapat menerjemahkan ragam kekuatan sang protagonis ke dalam bahasa visual yang menarik.

Sedangkan dalam hal penceritaan, bukan hal mengejutkan di saat Madame Web menyisakan banyak lubang (Mengapa ketiga karakter remaja harus ikut ke rumah sakit sehingga persembunyian mereka terbongkar? Bagaimana bisa Cassie dengan status sebagai buronan bisa semudah itu keluar masuk negara?), pula menampilkan baris-baris kalimat klise yang tak jarang terdengar menggelikan. Memang begitulah kekhasan film arus utama 2000-an. Tapi haruskah semua aspek (termasuk kekurangannya) ditiru? Mungkin di tahun 2034 kelak saya akan bernostalgia dan memaafkan segala kekurangan tadi.

REVIEW - MELUKIS LUKA

Beberapa seniman melakukan aktivitas "mencipta" bukan dengan tujuan berkarya. Beberapa hanya ingin mengekspresikan isi hati, ada pula yang berkatarsis sebagai cara menangani luka batin. Tapi dari kejujuran itulah dapat lahir "karya sesungguhnya", yang tak jarang juga mengandung kebenaran hakiki.

Melukis Luka yang merupakan debut penyutradaraan Prisia Nasution, membahas bagaimana karya seni dijadikan medium menyampaikan kebenaran (truth) di tengah era post-truth. Karya seni yang dimaksud adalah lukisan kontemporer buatan Henry (Bio One), seorang petugas kebersihan kelenteng yang bekerja di bawah arahan Ah Boen (David Santoso).

Melukis adalah cara Henry menghadapi trauma masa kecilnya, tatkala ia kehilangan seluruh keluarganya sewaktu tragedi 98 pecah. Tapi Henry tak merasa dirinya pelukis. Tidak ingin pula lukisan-lukisan buatannya ia pamerkan. Alhasil saat Alisa (Rachel Amanda), seorang kurator, datang dengan iming-iming popularitas dan gelimang harta, Henry tetap menolak memberikan lukisannya.

Naskah hasil tulisan Deliesza Tamara memposisikan film ini sebagai perjalanan mempelajari kebenaran. Tidak perlulah bermuluk-muluk membahas kebenaran tentang negara. Di satu titik, Ah Boen menolak permintaan Alisa untuk memberitahukan alamat rumah Henry. "Saya nggak akan bilang kalau dapatnya dari Ko Ah Boen kok", ucap Alisa, yang hanya direspon dengan senyum simpul. Kejujuran Ko Ah Boen juga termasuk perwujudan kebenaran.

Kebenaran lain yang kita pelajari adalah kebenaran di ranah personal. Melukis Luka bukan cuma kisah tentang Henry dan lukanya, tapi juga proses Alisa mengenali luka yang menghantui (baca: kebenaran dalam diri) Henry.

Nantinya kita bakal mengunjungi rumah Henry yang jauh dari kesan mewah, namun temboknya banyak dihiasi lukisan indah (pujian patut diberikan bagi departemen artistik). Ketika pertama kali masuk, Alisa tidak bisa berhenti tersenyum sambil memfoto. Apa yang bagi Henry merupakan ekspresi rasa sakit, di mata Alisa hanyalah komoditas untuk dipamerkan.

Melukis Luka berusaha menekankan betapa keras kepalanya Alisa, juga susahnya Henry lepas dari trauma, melalui pengulangan peristiwa di babak kedua (Alisa memaksa datang ke rumah Henry, kemudian terjadi pertengkaran). Intensinya dapat dipahami, tapi hasilnya terlampau repetitif untuk bisa menghasilkan observasi yang menarik diikuti.

Andai bukan karena keberhasilan Bio One melukiskan luka Henry secara meyakinkan lewat aktingnya, paruh tengah film ini bakal semakin terasa melelahkan. Untunglah filmnya menguat lagi jelang akhir, berkat pilihan narasinya yang menghindari simplifikasi klise mengenai mengobati trauma.

Trauma menahun yang mengganggu jiwa Henry tidak lenyap secara ajaib, tidak pula dipakai sebagai alat untuk menghadirkan titik balik emosional sebelum klimaks. Bukan peristiwa menggugah soal "kesembuhan" yang coba ditampilkan di sini, melainkan proses mengenali luka, baik oleh sang penderita maupun orang di sekitarnya. Sebuah proses memahami kebenaran.

(Klik Film)

REVIEW - MUNKAR

Saya tidak menganggap "aji mumpung" di film sebagai dosa besar. Sebuah industri yang eksis dengan tujuan cari uang, memilih mengikuti tren untuk mendatangkan keuntungan tidaklah bisa dipersalahkan. Karena itulah saya menolak mengkritik Munkar dengan alasan filmnya ingin memanfaatkan popularitas horor religi yang tengah naik daun, ditambah embel-embel "terinspirasi dari urban legend Jawa Timur".

Saya mengkritik Munkar karena para pembuatnya tidak menambahkan value apa pun dalam upaya aji mumpung mereka. Horor keempat Anggy Umbara (tanpa menghitung Jin & Jun yang lebih dekat ke komedi fantasi) dalam tiga tahun terakhir ini sebatas produk asal jadi yang bak dibuat secara autopilot.

Bahkan naskah buatan Evelyn Afnilia (Teman Tidur, Pamali: Dusun Pocong) tidak berusaha menyertakan adegan pembuka, yang perannya sangat esensial untuk menggaet atensi penonton. Kita langsung diajak melihat keseharian di Ar-Rahim, sebuah pondok pesantren khusus putri, yang baru saja kedatangan santri baru bernama Herlina (Safira Ratu Sofya).

Herlina yang dipaksa mondok oleh sang ayah kesulitan beradaptasi, dan itu menjadikannya korban perundungan oleh beberapa santri. Hanya Ranum (Adhisty Zara) yang mau berteman dengannya. Hingga film usai, saya gagal memahami kenapa karakter Ranum harus ada, selain agar Munkar bisa memasukkan Zara di jajaran cast untuk menambah star power. Ranum hanyalah "middleman" antara pelaku dan korban perundungan. Tanpanya, cerita tetap dapat bergulir dengan normal.

Singkat cerita, perundungan terhadap Herlina makin parah hingga membuatnya mengalami kecelakaan fatal. Selang beberapa waktu, pasca ia kembali ke pondok dalam kondisi aneh, satu per satu santri pelaku perundungan mulai tewas secara mengenaskan.

Kesan bahwa Munkar dibuat asal-asalan nampak betul ketika filmnya mulai menebar teror. Buildup-nya selalu sama. Seorang santri hilang, temannya mencari di tengah kegelapan pondok yang itu-itu saja dengan tempo yang seolah dipanjang-panjangkan, lalu hadir jump scare generik di mana sang hantu sekadar setor muka, yang senantiasa diawali dengan kalimat "Assalamualaikum + nama santri yang hendak dibunuh". Sungguh hantu yang santun nan sopan.

Pengarahan Anggy dan penulisan Evelyn sungguh malas, sampai ekspresi creepy Safira Ratu Sofya (poin terbaik film ini) gagal dimaksimalkan. Sekalinya kreativitas coba diperas, yang muncul justru salah satu adegan paling konyol di horor lokal dalam beberapa waktu terakhir. Saya menyebutnya "adegan salat fast-forward". Jika oleh pembuatnya momen itu dianggap unik, saya tidak heran kualitas horor kita cenderung stagnan.

Di ranah penceritaan, Munkar sejatinya menyimpan potensi melempar kritik pada pondok pesantren, yang alih-alih berhasil mendidik moral santri, justru menutup mata soal kasus perundungan demi menjaga nama baik institusi.

Sayang, eksplorasi naskahnya masih dangkal. Bahkan di satu titik, sewaktu korban makin banyak berjatuhan, filmnya menaruh simpati terlalu besar kepada pelaku perundungan dengan menyoroti bagaimana mereka, sebagai sahabat dekat, enggan meninggalkan satu sama lain. Munkar seolah membela para pelaku. Saya yakin itu ketidaksengajaan, yang mana membuktikan betapa lemah naskahnya.

Memotret perundungan sebagai isu kompleks yang tidak hitam putih sah saja dilakukan. Tapi ketimbang berusaha mengeksplorasi hal-hal pemicu fenomena itu secara mendalam (kegagalan institusi pendidikan, pola asuh buruk dari orang tua, dll.), naskahnya lebih memilih memutar otak untuk melahirkan berbagai twist bodoh yang menumpuk di penghujung durasi.

REVIEW - PASUTRI GAJE

Sebelum perilisannya, muncul beberapa keluhan yang dialamatkan pada Pasutri Gaje dari para penggemar webtoon berjudul sama buatan Annisa Nisfihani, yang dijadikan sumber adaptasi. Keputusan memilih Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari (masing-masing berumur 36 dan 40 tahun) untuk memerankan pasutri muda yang baru saja menikah dianggap kurang pas.

Saya bukan pembaca Pasutri Gaje, sehingga ulasan ini takkan mendukung atau menyangkal keluhan tersebut. Satu yang pasti, menyatukan Reza dan BCL, dua pelakon handal yang sebelumnya pernah empat kali beradu akting (Habibie Ainun, dwilogi My Stupid Boss, 3 Srikandi), adalah langkah aman. Pastilah departemen akting takkan meninggalkan cacat.

Pasutri Gaje memang proyek yang main aman. Selain perihal cast, gaya humor serta perspektif mengenai isu yang diangkat pun serba aman. Kisahnya menyoroti pernikahan Adimas (Reza Rahadian) dan Adelia (Bunga Citra Lestari) yang baru berlangsung beberapa bulan. Asmara mereka masih membara, hingga datang permasalahan pertama. Apalagi kalau bukan soal anak.

Sejatinya Adimas menginginkan momongan, namun ia berusaha realistis mengingat sebagai PNS muda, tabungan mereka belum seberapa. Sebaliknya, Adelia yang terus mendapat tuntutan dari sang ayah (Indro Warkop) yang luar bias galak, berharap segera dikaruniai anak.

Serupa banyak komedi lokal, alur Pasutri Gaje yang naskahnya ditulis oleh Alim Sudio, masih terasa seperti kumpulan sketsa-sketsa yang dipaksa menyatu. Setidaknya di sini ada benang merah berupa "rutinitas pengantin muda" yang membuat tiap sketsa tidak terkesan terlalu acak. Dan terpenting, humornya cukup efektif memancing tawa.

Seperti telah disinggung sebelumnya, barisan humor milik Pasutri Gaje tergolong main aman, terdiri atas banyolan-banyolan yang sudah sangat familiar. Hadir sedikit penyegar ketika Fajar Bustomi selaku sutradara menyertakan beberapa efek cartoonish guna mereplikasi gaya visual webtoon-nya, yang turut menguatkan daya bunuh beberapa lawakan.

Tapi tidak ada yang lebih berjasa mengangkat kualitas komedi film ini dibanding jajaran pemainnya. Duo pemain utamanya mulus membangun chemistry, namun kredit khusus patut diberikan untuk Reza, yang dalam upanya memunculkan kelucuan dari karakter Adimas, tampil total memanfaatkan segala aset yang ia miliki. Gestur tubuh, ekspresi wajah (makro dan mikro), hingga olah suara, tak ada yang terlewat.

Di barisan pemeran pendukung, Zsa Zsa Utari sebagai Ningsih, penjaga apotek yang meyukai sahabat Adelia, Meka (Arifin Putra), juga mencuri perhatian. Berbekal aegyo absurd ala selebriti Korea, Zsa Zsa tidak pernah gagal memecah tawa.

Kita tahu Reza memang mampu berakting total sebagaimana dijabarkan di atas. Penonton setia film Indonesia pun tahu betapa Zsa Zsa Utari merupakan salah satu aktris paling underrated dengan talenta besar. Mungkin "main aman" tidaklah sepenuhnya buruk.

REVIEW - KERETA BERDARAH

Setiap melewati terowongan, satu gerbong kereta menghilang. Begitulah cara setan di Kereta Berdarah meneror perjalanan karakternya. Kenapa harus demikian? Apa yang membuat si setan secara konsisten mematuhi "aturan" tersebut?

Mempertanyakan rules di film horor Indonesia sungguh melelahkan, akibat banyak pembuatnya hobi menggunakan "semua bisa terjadi dalam peristiwa gaib" sebagai kedok di balik ketidakmampuan menyusun kisah solid. Di luar urusan "satu terowongan satu gerbong" tadi masih tersimpan setumpuk kejanggalan lain. Misal saat naskah buatan Erwanto Alphadullah mengungkap penyebab para hantu hanya muncul dalam terowongan.

Alurnya mengetengahkan perjalanan sebuah kereta api menuju resor Sangkara. Layaknya Snowpiercer (tunggu sampai filmnya melempar "penghormatan" bagi Hereditary di salah satu shot), kereta terbagi jadi beberapa kelas. Bara (Kiki Narendra) beserta para investor resor berpesta di gerbong terdepan, golongan menengah ke atas yang jijik pada kehadiran orang miskin menyusul berikutnya, sedangkan di paling belakang, gerbong ekonomi menampung rakyat jelata.

Protagonis kita, Purnama (Hana Malasan), berada di kelas ekonomi bersama sang adik, Kembang (Zara Leola). Purnama menderita kanker. Kondisi tersebut mungkin hendak dipakai untuk melempar pesan positif soal "ketidaksempurnaan", namun akibat dangkalnya eksplorasi, penyakit itu bak sebatas cara curang bagi Purnama untuk lolos dari teror setan.

Seperti telah disebutkan, teror cuma terjadi kala kereta memasuki terowongan. Di antaranya, Kereta Berdarah coba melempar kritik mengenai jurang kelas, kapitalisme, dan tidak ketinggalan, kerusakan lingkungan lewat ending-nya yang unik serta cukup mengejutkan, walau terkesan datang tiba-tiba.

Subteksnya tak pernah benar-benar tampil mendalam, meski tujuan menciptakan miniatur dinamika sosial masyarakat Indonesia di atas kereta telah terpenuhi. Serbuan para setan yang berawal dari gerbong ekonomi ibarat bencana yang terlebih dahulu merenggut nyawa rakyat jelata, sementara para pemilik harta berkesempatan berdiri di barisan terdepan untuk mendapat pertolongan.

Sebagaimana film horor lain yang digarap Rizal Mantovani, Kereta Berdarah unggul di departemen visual. Terutama terkait desain setan unik, yang lebih dekat ke arah monster ketimbang hantu Indonesia konvensional. Departemen tata rias, kostum, hingga efek spesial turut berkontribusi membuat tampilan sang hantu jadi keunggulan terbesar filmnya.

Sayangnya, sebagaimana film horor lain yang digarap Rizal Mantovani, kelebihan dalam hal visual menjadi percuma karena sang sutradara kurang piawai menyusun adegan berintensitas tinggi. Hantu-hantu dalam film Rizal selalu cantik di gambar diam, namun seketika kehilangan taring kala dilihat lewat gambar bergerak. Kereta Berdarah memang menumpahkan banyak darah, namun yang tersaji tidak lebih dari sadisme tanpa energi.

REVIEW - AGAK LAEN

Agak Laen dibuat berdasarkan kanal YouTube bernama sama dengan lebih dari 560 ribu pelanggan, dan dimotori oleh empat komika populer yang di film ini memerankan versi fiksi dari diri mereka. Mudah saja menuduh komedi karya Muhadkly Acho ini sebagai satu lagi vanity project dari ego para selebritis selaku wujud selebrasi terhadap diri sendiri.

Tapi kenyataannya sungguh berlawanan. Sebagaimana judulnya, Agak Laen berhasil tampil beda, bahkan dengan narasinya yang bak versi lebih absurd dari Sabar Dulu Dong (1990), tidak berlebihan jika ia diberi cap "salah satu film komedi Indonesia paling segar dalam beberapa waktu terakhir".

Oki (Oki Rengga), Bene (Bene Dion Rajagukguk), Boris (Boris Bokir), dan Jegel (Indra Jegel) tengah berjuang membangkitkan rumah hantu di sebuah pasar malam. Motivasinya tentu saja uang, karena masing-masing dari mereka menyimpan masalah personal. Oki yang baru keluar dari penjara harus menebus obat sang ibu, Bene sedang mempersiapkan pernikahan, Boris mesti membayar uang sogokan agar mimpinya menjadi anggota militer terwujud, sedangkan Jegel terlilit utang judi.

Rumah hantu versi baru yang jauh lebih menyeramkan akhirnya usai dibuat. Saking seramnya, seorang pengunjung (Arief Didu) tewas terkena serangan jantung. Apa yang kuartet Agak Laen lakukan? Menguburnya di dalam wahana. Apa dampak dari perbuatan itu? Arwah si pengunjung murka, menambah kengerian rumah hantunya, yang berujung meningkatkan jumlah pengunjung.

Begitu cara naskah yang juga ditulis oleh Acho menjaga daya hiburnya. Setiap tindakan berujung pada konsekuensi absurd, yang ditangani memakai solusi tidak kalah absurd. Kentara kalau Acho terus memutar otak agar upayanya melucu tidak miskin kreativitas. Bahkan beberapa penempatan produk pun tak lupa dijadikan alat pemancing tawa penonton.

Tentu kelucuan bisa didapat juga berkat penampilan keempat aktornya. Mereka bukan pelakon dramatik kelas satu, namun kebersamaan menahun sebagai satu tim terbukti telah memupuk chemistry. Alhasil tiap banter pun terasa seperti aksi saling menimpali antara orang-orang yang sudah kenal betul kebiasaan serta kekhasan satu sama lain.

Hanya saja, harus diakui pengembangan alurnya belum maksimal. Daripada fokus mengeksplorasi konfliknya sambil sesekali melempar humor, naskahnya kerap "mampir" terlalu lama di sketsa-sketsa yang tak punya koneksi dengan cerita utama. Itulah mengapa durasinya membengkak hingga mendekati dua jam (119 menit).

Tapi kekurangan di atas tak mengubah fakta kalau Agak Laen adalah suguhan menyenangkan sekaligus unik. Sebuah genre-bending (komedi, horor, suspense) yang entah disengaja atau tidak, bak cerminan industri perfilman Indonesia dewasa ini, yang berbekal prinsip aji mumpung, begitu gemar mengeksploitasi hal-hal beraroma horor (cerita hantu, tragedi dunia nyata, mitos-mitos mistis, dll.).

REVIEW - EKSIL

D.N. Aidit, sekjen Partai Komunis Indonesia (PKI), mampu khatam Al Qur'an sebanyak tiga kali dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin? Bukankah PKI merupakan musuh umat beragama? Itulah mengapa Eksil garapan Lola Amaria amat penting disaksikan. Diciptakannya ruang bersuara sebagai cara menyeimbangkan perspektif. Sebuah pengingat, bahwa ada versi lain di luar catatan sejarah resmi yang ditulis oleh penguasa.

Ada alasan mengapa belum begitu banyak film Indonesia, baik di dalam maupun luar arus utama, yang menjadikan peristiwa G30S tahun 1965 selaku pokok bahasan. Siapa yang berani ambil risiko dituding sebagai pengkhianat negara? Jangankan menyelisik lebih jauh, mengucap nama "PKI" saja sudah cukup memancing perasaan was-was, seolah baru mengatakan hal terlarang.

Eksil punya bentuk yang cenderung konvensional. Dibanding kebanyakan dokumenter konvensional pun ia tergolong sederhana. Tidak banyak footage pelengkap disertakan, di mana dua jam durasinya didominasi wawancara. Teknisnya boleh sederhana, namun tidak dengan narasi. Perlu keberanian yang tidak sedikit untuk menangkap, kemudian mempertontonkan rekaman kata-kata jujur dari para narasumbernya.

Sesuai judulnya, narasumber Eksil terdiri atas beberapa pria tua, yang sewaktu peristiwa 1965 terjadi tengah menuntut ilmu di luar negeri, lalu tidak bisa pulang ke Indonesia, bahkan kehilangan kewarganegaraan, akibat menolak tunduk pada paksaan Orde Baru. Salah satu eksil menyampaikan keinginan hidup sampai tahun 2020 (produksi dilakukan sekitar tahun 2015). Alasannya? Dia ingin memperingati 100 tahun PKI. Masih meragukan keberanian Lola dan tim?

Biarpun dikemas sederhana, kesan monoton tak pernah hadir, sebab masing-masing narasumber membawa cerita menarik, yang kebanyakan memilukan. Ada yang merelakan sang istri dinikahi oleh teman sendiri di Indonesia akibat sulitnya kondisi finansial keluarga tertuduh PKI, ada pula yang memilih tak berkeluarga karena merasa semua orang di sekitarnya adalah mata-mata. Ada yang merindukan pemandangan pedesaan khas Indonesia, ada yang akhirnya berhasil pulang setelah tiga dekade hanya untuk mendapatkan persekusi.

Jajaran narasumbernya mampu meninggalkan kesan mendalam berkat segala cerita tadi. Kita sebagai penonton dapat dengan mudah mengingat karakter-karakter dalam film yang tengah ditonton, dan secara otomatis, kita sebagai rakyat Indonesia bakal terus mengingat saudara sebangsa yang hidup terbuang. Tidak seharusnya mereka dilupakan. Tidak seharusnya seorang warga negara kehilangan 30 tahun yang membuatnya merasa asing sewaktu kembali menginjakkan kaki di tanah air.

Pasca deretan drama yang kurang berkesan dalam satu dekade terakhir (Jingga, Labuan Hati, Lima, 6,9 Detik), Eksil mengingatkan lagi mengapa Lola Amaria digadang-gadang sebagai sutradara berbakat ketika dahulu merilis Minggu Pagi di Victoria Park (2010). Footage yang ia tangkap banyak yang mempunyai dampak emosional luar biasa. Misal sebuah prosesi pemakaman di gereja dengan iringan lagu Indonesia Pusaka, hingga lambaian tangan para eksil di penghujung film, yang seolah ingin menyampaikan "Sampai berjumpa lagi suatu hari nanti wahai ibu pertiwi".

REVIEW - ARGYLLE

Matthew Vaughn kembali menghadirkan suguhan spionase dengan ide unik: Bagaimana jika seorang novelis begitu jago, hingga karyanya dianggap bisa memprediksi peristiwa di dunia nyata? Hasilnya menghibur, terutama berkat keliaran sang sineas mengeksplorasi aksi sebagaimana ia lakukan di seri Kingsman. Tapi filmnya baru benar-benar menggigit tatkala alur mulai bergerak ke arah lebih generik dan meninggalkan premis segar di atas.

Elly Conway (Bryce Dallas Howard) dikenal selaku penulis cerita mata-mata handal berkat seri novel Argylle buatannya yang telah mencapai jilid kelima. Pilihan narasi menarik diambil oleh naskah buatan Jason Fuchs, dengan turut memvisualisasikan novel tersebut.

Kita pun berkesempatan menyaksikan Argylle si mata-mata, yang diperankan Henry Cavill dengan dandanan gaya rambut serta busana bak parodi dari karakter Jet Li di Fist of Legend (1994), beraksi bersama rekannya, Wyatt (John Cena), meringkus LaGrange (Dua Lipa) si teroris. Adegan berlatar jalanan Yunani yang membuka film ini, tampil masif ala kejar-kejaran milik Fast & Furious. Seru, biarpun kurang mulusnya efek CGI di beberapa titik (terulang beberapa kali di sepanjang durasi) tak jarang terasa mengganggu.

Saking akuratnya novel Argylle menggambarkan dunia spionase, Elly pun dikenal sebagai "penulis cerita mata-mata yang karyanya juga dibaca oleh mata-mata sungguhan". Tanpa Elly duga, pujian tersebut menggiringnya menuju bahaya, saat terungkap bahwa novel Argylle sungguh-sungguh memprediksi peristiwa nyata yang bersifat rahasia.

Pertemuan Elly dengan Aidan (Sam Rockwell) si mata-mata yang melindunginya dari kejaran organisasi yang dipimpin Ritter (Bryan Cranston) menyulut setumpuk pertanyaan menarik. "Bagaimana novel Elly mampu memprediksi realita?", "Hal apa saja yang berhasil diprediksi?", dll.

Sayang, naskahnya seolah tak tahu bagaimana gagasan brilian itu seharusnya dikembangkan. Mencapai pertengahan durasi, ketimbang mengeksplorasi premisnya lebih lanjut, naskahnya lebih memilih untuk mengulur-ulur interaksi Elly dan Aidan, yang lama-kelamaan terasa melelahkan walau Bryce Dallas Howard dan Sam Rockwell sama-sama tampil menghibur.

Penceritaan Argylle baru menemukan daya tarik ketika kebenaran di balik novel Elly telah terungkap. Sejak titik tersebut, di luar twist demi twist yang efektif membuat penonton menaruh rasa curiga kepada semua karakter, alurnya cenderung lebih generik. Mungkin karena dari situ filmnya jadi lebih jujur, di mana Fuchs tak lagi memaksakan diri menulis sesuatu yang berada di luar jangkauan kemampuannya.

Sorotan pun beralih ke arah aksi, yang menjadi elemen terbaik film ini. Sedari awal, pengarahan aksi Vaughn sudah stylish seperti biasa. Gerak kamera dinamis ditambah koreografi beraroma gun fu memberi taburan bumbu-bumbu yang luar biasa lezat.

Babak ketiganya adalah puncak eksplorasi liar sang sutradara. Vaughn yang tak pernah ragu menyusun adegan over-the-top, kembali mampu mengubah kekonyolan serba berlebih menjadi pemandangan keren. Baku tembak penuh warna bak dansa dua manusia yang jatuh cinta, sampai pertunjukan seluncur es super mematikan, merupakan menu-menu dahsyat yang akan membuat lubang penceritaan selebar apa pun layak dimaafkan.

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

.png)

%20(1).png)

30 komentar :

Comment Page:Posting Komentar