REVIEW - FLORA AND SON

Membicarakan betapa musik tak mengenal jarak, dan bagaimana harmoni nada mampu menciptakan harmoni kehidupan, Flora and Son memang cenderung formulaik. Menjadi spesial karena di tiap momen, di tiap baris dialog, hingga tiap gerak kameranya, John Carney (Once, Begin Again, Sing Street) mengekspresikan kecintaan mendalam terhadap musik.

Flora (Eve Hewson) adalah ibu tunggal yang tinggal di Dublin, Irlandia, bersama puteranya, Max (Orén Kinlan). Max makin sering memberontak. Tidak heran, sebab ia telah memasuki usia remaja. Tiada hari tanpa pertengkaran antara ibu-anak ini. Saling melempar umpatan adalah bagian rutinitas.

Ayah Max, Ian (Jack Reynor), pernah merintis karir sebagai anggota band. Berasumsi bahwa DNA musisi menurun ke sang putera, Flora pun memberi gitar bekas sebagai hadiah ulang tahun. Max menolak. Dia lebih suka mengulik musik elektronik di perangkat lunak GarageBand. Akhirnya gitar itu justru Flora pakai untuk belajar gitar secara daring di bawah arahan tutor asal Los Angeles bernama Jeff (Joseph Gordon-Levitt).

"Bermusik memakai gitar ibarat menjalin hubungan seumur hidup", ucap Jeff di sesi kelas perdananya. Flora terkejut sekaligus terpukau. Tidak pernah ia sangka perspektif semacam itu eksis. Respon saya pun demikian. Bagaimana Carney meromantisasi hal sesederhana bermain gitar adalah wujud cintanya akan musik.

Kecintaan tersebut coba ditularkan kepada penonton. Reaction shot yang menyoroti ekspresi emosional Flora kala mendengar nyanyian Jeff, kamera yang pelan-pelan bergerak mendekati sumber suara ketika sebuah lagu tengah mengalun, semua mewakili isi hati Carney yang seolah ingin berteriak, "Bukankah musik begitu magis?!".

Karakter Jeff seperti personifikasi sang sutradara. Seorang geek yang betah berjam-jam membicarakan musik, tanpa pernah kehabisan sudut pandang beraroma filosofis mengenai cabang seni tersebut. Seorang idealis yang memandang penyuka You're Beautiful milik James Blunt sebagai orang berselera rendah.

Tapi seiring waktu, ia belajar menerima hal baru. Belajar bahwa ada berbagai bentuk keindahan, yang selain dapat eksis secara bersamaan, bisa saja melahirkan keindahan yang lebih besar apabila disatukan. Flora and Son adalah cerita soal harmoni. Jeff menyukai "lagu berbobot", Flora gemar mendengarkan musik dansa dan pop. Max bahkan dengan tegas sempat menyatakan ketidaksukaan terhadap format akustik. Baginya, dentuman bas elektronik lebih mengesankan.

Nyatanya semua itu mungkin bersatu. Sama halnya dengan manusia. Eve Hewson tampil membara bersenjatakan sarkasme dan tindak tanduk vulgar, bak enggan menaruh kepedulian atas apa pun, yang sebenarnya merupakan perwujudan hasratnya untuk bebas, melepaskan diri dari kekangan realita yang berat. Sebaliknya, Joseph Gordon-Levitt membawa kehangatan yang menenangkan.

Sekilas keduanya mustahil berpadu, namun serupa proses berkarya lewat musik, dengan komposisi yang tepat, kebersamaan mereka dapat menciptakan keindahan. Barisan lagu Flora and Son memang belum sekuat Begin Again atau Once (masih karya terbaik Carney), tapi High Life selaku nomor pamungkas di babak ketiga sempurna mewakili pesan filmnya tentang harmoni di tengah perbedaan. Karena keseragaman, di mana tiada ruang bagi hal-hal baru, sungguh membosankan.

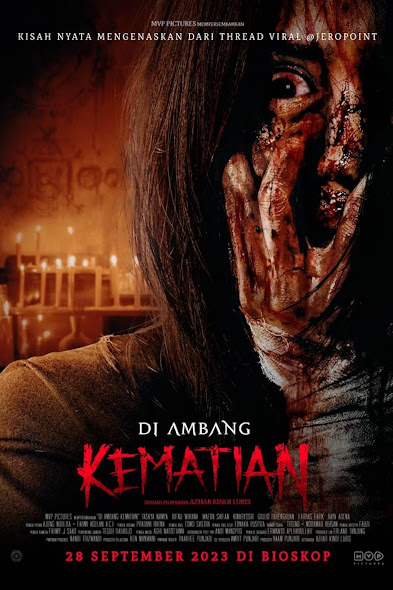

REVIEW - DI AMBANG KEMATIAN

Di Ambang Kematian bakal banyak dibicarakan karena kebrutalannya, tapi ia lebih dari itu. Tidak sebatas mengumbar sadisme, bukan pula satu lagi adaptasi malas untuk cerita viral di media sosial. Berbekal modifikasi sederhana, ia membuktikan bahwa masih ada sudut pandang segar bagi formula "horor pesugihan" yang dirasa telah usang.

Sumbernya adalah utas dari akun Twitter JeroPoint, yang mengisahkan upaya Nadia (Taskya Namya) melawan kutukan akibat pesugihan yang dilakukan sang ayah, Suyatno (Teuku Rifnu). Pada tahun 2002, ibu Nadia (Kinaryosih) tewas mengenaskan setelah mencelupkan wajahnya ke air mendidih. Satu dekade berselang giliran sang kakak, Yoga (Wafda Saifan Lubis), yang dikejar-kejar maut.

Lompatan tiap 10 tahun itu menjauhkan Di Ambang Kematian dari pola penceritaan klise khas horor, terutama produksi Indonesia: teror di sekuen pembuka disusul oleh drama selaku prolog tak bernyawa, yang lebih seperti cara mengulur waktu ketimbang alat untuk membangun latar belakang.

Di film ini pakem di atas dienyahkan. Karena setiap 10 tahun kematian mendatangi keluarga Nadia, teror pun hadir secara konsisten. Banyak penulis horor kita menyalahartikan "menjaga konsistensi teror" dengan "penampakan tanpa henti", tapi naskah buatan Erwanto Alphadullah tetap ingat pentingnya bercerita.

Ceritanya pun membawa keunikan. Saya tidak bisa membahas detail lebih jauh, tapi alih-alih berpusat pada keserakahan, alurnya menyoroti penyesalan si pelaku pesugihan. Gelimang harta tak lagi membutakan. Matanya telah terbuka, dengan jelas melihat realita, hanya saja kegelapan terlanjur menyelimuti jalannya.

Di bawah penanganan Azhar Kinoi Lubis selaku sutradara, Di Ambang Kematian tampil brutal, seolah menolak memberi ampun dalam menghukum para pelaku pesugihan, yang digawangi solidnya penampilan Teuku Rifnu menghidupkan ambiguitas moral, juga Taskya Namya yang memantapkan status sebagai scream queen modern Indonesia (dalam dua tahun terakhir, lima horornya menembus 800 ribu penonton, dan Di Ambang Kematian berpeluang memperpanjang catatan tersebut).

Jump scare turut jadi amunisi, meski dengan inkonsistensi kualitas. Beberapa di antaranya efektif menggedor jantung berkat ketepatan timing serta kreativitas ide ("kepala jatuh" jadi contoh terbaik), walau ada pula yang cenderung medioker dan sudah tiap minggu kita temui di horor lokal lain. Pencahayaan temaram yang diharapkan membangun kesan mencekam pun tidak jarang menghadirkan dampak sebaliknya. Di beberapa titik, sulit mencerna teror apa yang tengah karakternya hadapi akibat pilihan visual tersebut.

Di Ambang Kematian memang film yang gelap. Tidak hanya perihal visual, juga kandungan cerita. Babak ketiganya menegaskan itu, saat naskahnya berani mengambil pendekatan yang menjauhi aksi bertempo tinggi, lalu tampil lebih kontemplatif dibanding kebanyakan horor arus utama kita. Kekerasan tak asal dieksploitasi, tapi jadi cara menampilkan tragedi. Di ambang kematiannya, sang protagonis mesti berdamai dengan ketidakeberdayaan.

REVIEW - EXPEND4BLES

Pintu gereja terbuka, dan di bawah cahaya menyilaukan tampak siluet badan kekar Arnold Schwarzenegger. Lalu terjadilah banter singkat yang mewujudkan mimpi basah para pecinta aksi old-school 80-an. Dua tahun berselang mimpi basah itu mengalir makin deras tatkala Chuck Norris melempar meme tentang dirinya, sementara Bruce Willis berujar, "I'll be back".

Menonton Expend4bles memunculkan kerinduan akan memori tersebut. Bukan karena ia bagus (walau mengalami sedikit peningkatan dibanding film ketiga). Justru sebaliknya. Karya terbaru sutradara Scott Waugh (Act of Valor, Need for Speed) ini berjalan terlalu jauh meninggalkan esensi franchise-nya, yakni mengumpulkan para jagoan aksi masa lalu.

Naskah buatan Kurt Wimmer, Tad Daggerhart, dan Max Adams memang masih "sangat 80-an", menyusun aksi dengan plot generik mengenai antagonis yang mencuri "sesuatu" dari "seseorang" guna melancarkan "suatu" rencana jahat, dan para protagonis mesti merebut "sesuatu" dan menggagalkan "suatu" rencana si penjahat. "Sesuatu" atau "seseorang" tadi bisa diisi apa saja. Tidak penting. Ledakan bombastis, berondongan peluru, pistol berukuran besar jadi fokus utama.

Expend4bles punya semua hal yang mendefinisikan "old-school action" di atas. Lupakan alur klise dengan twist bodoh miliknya. Tetek bengek filmis bukan perkara yang perlu dikeluhkan. Lain soal ketika ia bukan lagi tentang menciptakan tim super yang terdiri atas jagoan gaek. "Melupakan identitas". Itulah dosa terbesar Expend4bles.

Alih-alih menambah amunisi nama lawas, filmnya menyertakan wajah-wajah yang lebih modern. Keberadaan Iko Uwais dan Tony Jaa memang berpotensi mengatrol kualitas sebuah film aksi, namun keduanya eksis di era berbeda dengan jurus-jurus bela diri mereka. Menempatkan Iko dan Tony dalam aksi bergaya 80-an ibarat mengendarai mobil balap tercepat di jalanan perkotaan yang macet. Mubazir.

Iko sebagai Suarto Rahmat si teroris disia-siakan talentanya. Pasca sekuen pembuka, praktis ia cuma melontarkan sepatah dua patah kata ancaman, sebelum terlibat baku hantam dengan Lee Christmas (Jason Statham) yang berakhir prematur, sebagaimana kolaborasi unik Decha (Tony Jaa) dan Lash (Levy Tran) yang berjalan terlampau singkat.

Barney Ross (Sylvester Stallone dalam penampilan terakhir di franchise ini) pun muncul dengan peran terbatas, meski naskahnya berhasil menekan porsi Barney tanpa harus terkesan "tidak hormat" dengan menyisihkannya. Sorotan terhadap Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) pun makin berkurang. Padahal menyaksikan para jagoan gaek bersatu adalah daya pikat terbesar seri The Expendables, yang membuat penonton bisa melupakan aksi generik berhiaskan CGI berkualitas buruk.

Film keempat ini lebih seperti "Jason Statham flick" ketimbang.....well, The Expendables. Di satu adegan, Christmas memukuli seorang influencer yang dianggapnya tak menghormati perempuan. "Respect the ladies", ujarnya. Melihat bagaimana maskulinitas masih mendominasi sepanjang durasi, dan Megan Fox yang sebatas dijadikan eye candy, ketimbang kepedulian tulus akan isu gender, momen tersebut membuat filmnya nampak bak dinosaurus yang memaksakan diri agar terkesan modern. Sekali lagi, franchise ini telah kehilangan identitas.

REVIEW - KISAH TANAH JAWA: POCONG GUNDUL

Di tengah keseragaman horor lokal, terutama yang mengedepankan sosok pocong (kuantitasnya meningkat beberapa waktu terakhir), Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul di luar dugaan menawarkan modifikasi, baik dalam metode menakut-nakuti maupun kemasan presentasi. Awi Suryadi selaku sutradara menggiring filmnya ke arah creature feature dengan memotret si pocong sebagai monster alih-alih hantu biasa.

Protagonisnya adalah Hao (Deva Mahenra), versi fiktif dari Om Hao selaku penulis buku berjudul sama yang jadi sumber adaptasi. Hao punya kemampuan retrokognisi yang membuatnya mampu melihat masa lalu. Dibantu sahabatnya, Rida (Della Dartyan mencuri perhatian lewat "mulut kotornya" meski terkadang kurang mulus berbahasa Jawa), Hao memakai kekuatan itu untuk menelaah peristiwa bersejarah.

Apa pengertian retrokognisi? Filmnya bakal menjabarkan itu. Bahkan salah satu keunggulan naskah buatan Agasyah Karim dan Khalid Kashogi adalah keberhasilan memberi pemahaman sejelas mungkin mengenai kekuatan Hao tersebut. Di tangan penulis yang kurang kompeten, gagasan retrokognisi bisa saja dipresentasikan secara membingungkan.

Suatu hari tiba waktunya Hao menggunakan kelebihannya untuk menolong orang lain, sewaktu ia dimintai bantuan mencari gadis bernama Sari (Nayla D. Purnama) yang sudah dua hari menghilang. Penyelidikan Hao membawanya berhadapan dengan arwah Walisdi (Iwa K.), dukun ilmu hitam yang kini menjelma sebagai pocong gundul.

Kepala gundul yang tak terbungkus kafan, wajah remuk, serta taring panjang membuat arwah Walisdi lebih terlihat layaknya monster. Begitu pun caranya menebar teror. Walisdi tidak hanya setor muka sambil melompat (atau melayang). Serbuannya agresif. Menggedor pintu, menghancurkan kaca mobil, hingga menyerang memakai tangan sebagaimana ia lakukan di klimaks. Oh, ludahnya pun dapat melelehkan wajah korban. Kapan terakhir kali horor kita memperlihatkan dampak mematikan ludah pocong?

Di ranah konsep, seperti telah disinggung sebelumnya, Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul menyimpan kreativitas. Adegan "kamar pas" sedikit memodifikasi formula klise "kain tanpa ujung" (biasanya berupa selimut), sedangkan di satu titik, si pocong gundul sempat muncul dalam balutan warna negatif sebagai cara filmnya menggambarkan anomali suatu fenomena gaib.

Di kursi sutradara, Awi Suryadi makin matang perihal membangun intensitas menuju jump scare yang merambat pelan tapi pasti, biarpun payoff-nya beberapa kali tidak maksimal akibat sinkronisasi elemen-elemen miliknya (gerak kamera, efek suara, timing penampakan) sering meleset. Awi pun tak kuasa mengangkat babak finalnya yang berujung antiklimaks, walau kekurangan ini juga didasari oleh naskah yang seolah kehabisan ide pasca sederet kreativitas yang dipamerkan sebelumnya.

Penceritaannya turut menyisakan banyak pertanyaan. Pocong Walsidi berkepala gundul karena semasa hidupnya ia berkepala gundul, atau sekadar hiasan tanpa arti? Jika kekuatan pocong berasal dari tali di kain kafan, mengapa ikatan di kepala Walsidi mesti dibuka? Keuntungan apa yang Walsidi dapat sebagai pocong gundul jika akhirnya ia harus mati? Mengapa ia perlu tumbal 10 tahun sekali guna menjaga kekuatannya, jika selain kemunculan tiap satu dekade itu ia tidak pernah menebar teror apa pun? Andai mampu menambal lubang-lubang tersebut, bukan mustahil Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul bertengger di puncak daftar horor lokal terbaik tahun ini.

REVIEW - NIMONA

Nimona memperlihatkan sang protagonis, Ballister Boldheart (Riz Ahmed), nyaman menjalin romansa sebagai seorang gay, mantap menentukan jalan hidup menjadi kesatria, sedangkan publik yang awalnya menyerukan penolakan akibat dirinya adalah rakyat jelata mulai memberi dukungan. Hal-hal di atas kita temui di babak pertama, saat kebanyakan film bakal menjadikannya konklusi. Itulah mengapa ia spesial.

Konflik utamanya baru nampak pasca twist tak terduga, yang mengubah hidup Ballister 180 derajat. Kini seisi kerajaan memusuhinya, termasuk sang kekasih, Ambrosius Goldenloin (Eugene Lee Yang). Ambrosius merupakan keturunan Gloreth (Karen Ryan), yang ribuan tahun lalu berjasa melindungi kerajaan dari serbuan monster. Di tengah pelariannya, Ballister bertemu Nimona (Chloë Grace Moretz), gadis yang mampu mengubah bentuknya menjadi apa pun.

Tidak sulit menebak jati diri Nimona sesungguhnya, begitu pula dalang di balik tercorengnya nama Ballister. Tapi secara keseluruhan, naskah buatan Robert L. Baird dan Lloyd Taylor, yang mengadaptasi novel grafis berjudul sama karya ND Stevenson, sanggup merombak pakem penceritaan animasi arus utama, sambil menawarkan beberapa kejutan seiring perjalanannya.

Bangunan latar Nimona (yang dihidupkan memakai perpaduan segar animasi 2D dan 3D), pun unik. Sebuah dunia medieval, dengan sistem kerajaan beserta kesatria berbaju zirah selaku pelindung, namun beraroma futuristik sarat teknologi canggih.

Menyebutnya "revisionis" tidaklah keliru. Peleburan dua gaya berlawanan itu, ditambah berbagai modifikasi formula dalam penceritaan seperti telah disinggung sebelumnya, mewakili semangat Nimona untuk mendobrak norma tradisional, termasuk di alurnya. Pesan utamanya: Bagaimana jika nilai-nilai yang ditanamkan para pendahulu justru menutup kemungkinan-kemungkinan tanpa batas yang menghalangi kemajuan alih-alih melindungi?

Ballister adalah rakyat jelata yang mampu menjadi kesatria. Nimona menyimpan kebaikan meski kekuatannya kerap menghadirkan cap "monster jahat". Semua soal membuka kemungkinan akan beragam perspektif baru. Sebuah pesan penting dengan relevansi tinggi, walau cara penuturannya kerap terlampau cerewet (selama 99 menit durasi, entah berapa kali kita dijejali petuah agar tidak menghakimi dan melempar "small-minded question").

Nimona sendiri adalah karakter utama yang amat menarik. "I'm not a girl", ucapnya merespon pernyataan Ballister yang lebih nyaman melihat Nimona dalam wujud gadis cilik. Karakternya mewakili fluiditas, entah terkait identitas gender, orientasi seksual, kasta sosial, dan lain-lain. Isian suara Chloë Grace Moretz makin menguatkan karakter Nimona yang penuh warna, dan seperti filmnya, enggan diikat oleh norma.

Berkat pengarahan Nick Bruno dan Troy Quane (Spies in Disguise) di kursi sutradara, Nimona turut menawarkan keseimbangan. Dia tampil seru, penuh tenaga untuk dapat menghibur penonton semua umur, pula kuat memainkan rasa guna menyentuh hati orang dewasa. Klimaksnya merangkum keunggulan tersebut, ketika sekuen masif berupa serangan monster raksasa mereka tutup dengan indah.

(Netflix)

REVIEW - AKU TAHU KAPAN KAMU MATI: DESA BUNUH DIRI

Aku Tahu Kapan Kamu Mati: Desa Bunuh Diri menghadirkan evolusi bila dibanding film pertamanya yang rilis tepat sebelum industri film mati suri akibat pandemi. Latar SMA ditinggalkan, deretan bintang muda yang mengisi cast-nya pun digantikan oleh nama-nama senior. Pendewasaan terjadi, kualitas meningkat, sebelum pilihan konklusinya menghancurkan progres yang susah payah dicapai.

Siena (Natasha Wilona) kini telah berkuliah, namun masih dihantui oleh kemampuan melihat tanda kematian, yang turut mendatangkan mimpi buruk tiap malam. Bantuan konseling dari sang dosen, Naya (Acha Septriasa), belum memberi dampak berarti. Sampai kematian seorang pria dari Desa Remetuk akibat bunuh diri, membawa Siena beserta dua sahabatnya, Windy (Marsha Aruan) dan Rio (Giulio Parengkuan), menyelidiki kutukan yang menyelimuti kampung halaman Naya tersebut.

Penceritaannya rapi. Itu pujian terbesar yang patut disematkan kepada naskah buatan Lele Laila, yang biasanya sebatas berbentuk kompilasi jump scare. Setidaknya hingga pertengahan babak kedua, Aku Tahu Kapan Kamu Mati: Desa Bunuh Diri bergerak rapi tanpa pilihan narasi yang patut dipertanyakan.

Sayangnya kerapian itu tidak berlanjut ke kedalaman. Misterinya berpusat pada tendensi warga Remetuk bunuh diri. Setiap peristiwa bunuh diri dibarengi kemunculan hantu orang-orangan sawah bermuka rusak (desain mengerikan yang menjauh dari pola klise hantu lokal). Tiada aturan jelas dalam terornya.

Naskahnya sempat menyinggung "dorongan untuk mati" para korban, termasuk lewat sempilan teori psikoanalisis mengenai gagasan thanatos (yang sesungguhnya tidak sebatas mengartikan itu sebagai "hasrat bunuh diri"). Masalahnya tidak semua korban menunjukkan tendensi bunuh diri sebelum disambangi si hantu. Beberapa serangan bak asal dipilih hanya untuk menambah kuantitas teror.

Tapi jika memandang daya hibur terornya, Desa Bunuh Diri masih memiliki cukup amunisi. Selain cipratan darah selaku ciri khasnya, Anggy Umbara yang menduduki posisi sutradara banyak melempar jump scare, yang meski luar biasa berisik (termasuk di beberapa false alarm), minimal masih memperhatikan timing, salah satunya sebuah penampakan tak terduga yang sayangnya sudah diungkap sebagai momen pamungkas dalam trailer.

Penampilan nama-nama senior yang mengambil alih tugas junior mereka di film pertama juga meninggalkan dampak positif. Acha Septriasa, Ratu Felisha, Pritt Timothy, sampai Jajang C. Noer tentu pernah memberi akting yang lebih kuat, namun kehadiran mereka berjasa menjaga kestabilan film.

Titik balik kualitas Desa Bunuh Diri ditandai oleh keputusan naskahnya memakai "penglihatan" yang didapat secara acak oleh protagonisnya. Sesuatu yang sudah sering kita temui di film horor, ketika flashback berkedok "vision" jadi cara malas guna menjelaskan jawaban segala misteri. Sejak itu filmnya tak tertolong lagi. Babak ketiganya penuh pendekatan "semau gue", yang entah didasari kemalasan memutar otak atau kebingungan menentukan arah. Konyol, membingungkan, kacau, bodoh.

REVIEW - TARGET

Ketegasan yang diartikan sebagai sikap berlebihan, hingga panggilan "hon" dari atasan yang selalu memarahinya untuk mencari perhatian. Sebagai perempuan di dunia kerja, hidup tidaklah mudah bagi Soo-hyun (Shin Hye-sun). Rutinitasnya sudah cukup berat tanpa harus mendapat gangguan dari seorang psikopat yang menginvasi ruang pribadinya.

Semua berawal dari masalah sederhana. Soo-hyun berniat membeli mesin cuci di sebuah website jual beli barang bekas. Ketika barang itu datang dalam kondisi rusak, Soo-hyun melaporkannya ke polisi. Ketika Detektif Joo (Kim Sung-kyun) dan Detektif Na (Kang Tae-oh) tak bisa menjamin kasus bakal terselesaikan dengan cepat akibat banyaknya laporan serupa, Soo-hyun melakukan penyelidikan sendiri, yang berbalik mendatangkan bahaya baginya, tatkala si pelaku meretas seluruh akun pribadi Soo-hyun.

Target kemudian memaparkan ancaman yang mungkin menghantui di era media sosial. Di satu sisi, kita sebagai penonton yang menikmati suguhan thriller dari kursi bioskop yang nyaman, bakal dibuat terhibur oleh modus operandi si pelaku, baik caranya menutupi jejak maupun meneror Soo-hyun. Tapi kenyamanan itu akan segera lenyap begitu menyadari bahwa apa yang Soo-hyun alami juga menimpa kita.

Di situlah kekuatan film ini. Bermodalkan ancaman-ancaman yang masih memedulikan realisme, ia menghadirkan potret mimpi buruk dunia modern. Penjahat tidak lagi perlu menyatroni kediaman korban. Selain penguntit atau pembunuh, teror juga bisa berasal dari hal-hal yang jauh lebih sederhana, misal makanan yang diantar terus menerus tanpa pernah kita pesan. Jari di kibor peretas tidak kalah berbahaya dibanding pisau di tangan pembunuh.

Memasuki pertengahan durasi sayangnya Target seolah kehabisan ide untuk terus bermain-main di ranah techno-thriller. Ancamannya kembali ke bentuk fisik, menampilkan kucing-kucingan yang biarpun tampil cukup seru berkat pengarahan solid Park Hee-kon, berujung melucuti kesegaran filmnya. Target menutup perjalanannya sebagai thriller generik.

Tapi tidak ada yang generik dari penampilan Shin Hye-sun. Sang aktris memamerkan kualitas yang selama ini jadi ciri khasnya. Bertenaga, penuh antusiasme, serta tidak kagok kala harus melompat dari momen dramatik menuju komedik. Hye-sun memberi warna ketika filmnya mulai kehilangan pesona. Penampilan Hye-sun makin menguatkan simpati kita pada perjuangan sang protagonis. Bukan "cuma" perjuangan korban melepaskan diri dari teror psikopat, karena ancaman turut dihadirkan pihak lain.

Di satu titik, si pelaku mengunggah pesan di forum internet guna memancing para laki-laki mesum agar mendatangi rumah Soo-hyun. Belum lagi perilaku bosnya (Lim Chul-soo) yang sudah menyentuh ranah pelecehan. Target juga soal perjuangan seorang perempuan yang hari-harinya direcoki oleh barisan lelaki pecundang dan pengecut. Laki-laki yang memaksakan cintanya, laki-laki yang tidak ragu memanfaatkan situasi demi memenuhi hasrat, laki-laki yang bersembunyi di balik topeng anonimitas untuk berbuat sesuka hati.

REVIEW - SLEEP

Bong Joon-ho menyebut Sleep sebagai "the most unique horror film and the smartest debut film I've seen in 10 years". Wajar saja. Menonton debut penyutradaraan Jason Yu (turut menulis naskah) ini memang ibarat mengunjungi dunia baru yang mengawang-awang. Sebuah limbo.

Mayoritas latarnya berpusat di dalam apartemen, dan terkurung di ruang sempit dapat mengaburkan persepsi ruang dan waktu. Seringkali ia terasa mencekam, tapi ada kalanya kita dibuat tertawa. Alurnya pun membentuk penelusuran mengenai kebenaran (mana kebenaran, mana kepalsuan). Dipenuhi benturan dua sisi yang berlawanan, Sleep mengingatkan kepada perasaan saat sedang ada di antara "terbangun" dan "bermimpi".

Soo-jin (Jung Yu-mi) dan Hyeon-soo (Lee Sun-kyun) tengah menjalani fase bahagia di pernikahan mereka. Soo-jin tengah hamil, sedangkan karir Hyeon-soo di dunia akting mulai menemukan titik terang. Bagi Soo-jin, sang suami adalah aktor terbaik yang pernah ia lihat. Pernyataan tersebut bakal berperan besar seiring bergulirnya cerita.

Masalah timbul tatkala Hyeon-soo mulai tidur sambil berjalan. Semakin lama, kondisinya semakin parah. Awalnya hanya berjalan dan bicara, kini Hyeon-soo juga melukai dirinya sendiri. Apa penyebabnya? Mungkinkah sang suami mendatangkan bahaya bagi bayi mereka? Ketidakpastian itu mengobrak-abrik pikiran Soo-jin, sementara penonton diajak memahami bahwa hilangnya rasa percaya, yang berujung melahirkan prasangka serta ketakutan, merupakan pangkal hancurnya pernikahan.

Sleep menggabungkan beragam genre, dari horor, komedi, misteri, sampai thriller, tapi pada dasarnya ia adalah kisah sederhana seputar pernikahan. Tone-nya terus melompat, karena di mata Jason Yu, begitulah pernikahan dengan segala permasalahannya. Bisa memberi tawa, bisa juga menyulut ketakutan.

Dua karakter utamanya memegang prinsip bahwa problematika rumah tangga seberat apa pun dapat terselesaikan selama mereka terus bersama. Tapi bagaimana sebaiknya "bersama" didefinisikan? Yu menyentil konsep kebersamaan tersebut, yang acap kali hanya dilihat di tataran fisik semata. Bersama, tetapi tidak bersatu.

Ujian terhadap kebersamaan tersebut menguat kala kondisi Hyeon-soo tak kunjung membaik. Soo-jin makin tertekan (memberi ruang bagi Jung Yu-mi menghidupkan proses transormasi bertahap karakternya dengan luar biasa), lalu berasumsi bahwa ada keterlibatan hal mistis. Awalnya dugaan itu terdengar konyol, tapi naskah buatan Yu bagaikan penghasut cerdik. Persepsi kita terus diombang-ambingkan hingga penghujung cerita, yang menyoroti bagaimana ketakutan menciptakan kebohongan dan tindakan-tindakan tak rasional (menjelaskan langkah ekstrim nan absurd yang salah satu karakternya ambil)

Sebagai sutradara, Yu jago mengolah latar sempit. Penggunaan tempo lambatnya menghasilkan atmosfer menghipnotis sarat anomali, yang terasa nyata sekaligus asing di saat bersamaan. Unik. Sleep adalah film yang mesti dialami langsung agar bisa dijabarkan sensasinya.

REVIEW - A HAUNTING IN VENICE

A Haunting in Venice memulai penceritaan saat Hercule Poirot (Kenneth Branagh) bangun dari tidurnya. Sepanjang film pun Poirot melewati proses yang membuatnya "terbangun". Menyadari bahwa bisa jadi ada misteri yang tidak mampu ia pecahkan, sedangkan skeptismenya atas fenomena mistis berpotensi terbantahkan. Sayangnya, tatkala Poirot terbangun, beberapa penonton mungkin saja tertidur.

Mengadaptasi novel Hallowe'en Party karya Agatha Christie, kelemahan utama A Haunting in Venice sangat sederhana sekaligus mendasar: filmnya membosankan. Sekuen pembukanya yang memotret Venesia bak kota mati di pagi hari, dengan kesunyian mencekam serta gambar-gambar cantik nan atmosferik justru jadi puncak pencapaian.

Poirot terpaksa kembali dari masa pensiun saat temannya yang juga seorang novelis misteri, Ariadne Oliver (Tina Fey), mengundangnya ke acara pemanggilan arwah di kediaman Rowena Drake (Kelly Reilly). Si cenayang, Joyce Reynolds (Michelle Yeoh), diminta memanggil arwah Alicia (Rowan Robinson), puteri Rowena yang meninggal secara misterius. Ariadne menantang sang detektif untuk mengungkap apakah ritual tersebut hanya tipuan, ataukah bukti nyata keberadaan hal gaib.

Tentu kita tahu misterinya bakal bermuara ke mana. Kematian akan terjadi, yang sekilas disebabkan oleh kutukan, sebelum akhirnya Poirot menyibak alasan logis di balik segalanya. Tapi A Haunting in Venice bukan sebuah upaya mengerdilkan mistisisme belaka. Selain ambiguitas yang tersisa di konklusi, Poirot pun didorong ke batas kemampuan, hingga membuatnya meragukan seluruh prinsip yang ia pegang. Di depan kamera, Branagh mampu menghidupkan kerapuhan sang detektif yang mempertanyakan puluhan tahun pengalamannya.

Di belakang kamera performa Branagh tidak semulus itu. Dibanding dua film pertama, A Haunting in Venice jelas lebih kecil. Sang sutradara tak lagi dibekali ensemble cast sebesar Murder on the Orient Express (2017) maupun biaya semahal Death on the Nile (2022). Amunisi Branagh untuk mengatrol kualitas naskah buatan Michael Green yang tak pernah benar-benar fasih menerjemahkan misteri Agatha Christie ke layar lebar jauh berkurang.

Keputusan menyuntikkan elemen horor sejatinya tepat. Tidak hanya karena dikenal sebagai "genre hemat", horor memungkinkan penyegaran setidaknya pada departemen artistik. Haris Zambarloukos selaku penata kamera berada di garda terdepan, lewat kemampuannya menangkap suasana mencekam yang tak jarang menyelipkan keindahan di sela-sela kengerian dalam tiap sudut gelap kediaman Rowena.

Tapi sejauh apa gambar cantik bisa menjaga daya sebuah film? Tentu tidak seberapa. Seiring kurang piawainya Branagh menyusun horor melalui deretan jump scare medioker yang "malu-malu", A Haunting in Venice pun semakin melelahkan. Sebuah perjalanan hampa yang sebatas menunggu deduksi final Poirot, yang hadir mendadak tanpa build-up memadai. Klimaksnya tidak bertaring. Ya, jawabannya takkan sulit ditebak oleh para penikmat misteri veteran, namun yang lebih fatal, pengadeganan Branagh minim energi.

Kekurangan di atas rutin mengiringi 103 menit durasinya. Branagh sering memakai close-up sebagai cara menangkap akting pemain secara utuh. Tujuan itu tercapai. Cast-nya bersinar, terutama Michelle Yeoh dan Camille Cottin, tapi kesan monoton sulit dihindari setelah beberapa saat. Pada sekuen pembuka, pacing penuh kesabaran yang Branagh terapkan memang melahirkan atmosfer mencekam, namun semakin jauh kisah bergulir, perlahan kengerian itu lenyap, digantikan oleh rasa kantuk.

REVIEW - ORPA

Orpa menggunakan formula road movie untuk membicarakan tentang proses belajar. Bagaimana individu mengunjungi tempat baru, bertemu orang baru, yang kemudian mengajarkannya berbagai pengetahuan baru, walau eksekusi filmnya sendiri tidaklah benar-benar baru.

Theo Rumansara selaku sutradara sekaligus penulis naskah memenuhi kisahnya gesekan akibat kurangnya pemahaman terkait satu sama lain. Orpa (Orsila Murib) masih duduk di bangku SD, masih ingin menuntut ilmu, namun oleh sang ayah (Arnold Kobogau), ia dijodohkan dengan pria yang jauh lebih tua. Ayah Orpa enggan memahami mimpi sang puteri. Baginya, perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi.

Ibu Orpa (Otiana Murib) sebenarnya memedulikan perasaan anaknya, namun ia sendiri tidak berdaya. Andai cuma harus menentang suami yang "ringan tangan", mungkin ia mampu bertahan. Tapi ada pula permasalahan ekonomi. Biaya sekolah Orpa tidaklah murah. Bahkan biaya pun harus dikeluarkan agar bisa mengambil ijazah.

Kurang bersahabatnya sistem pendidikan bagi rakyat miskin sejatinya berpeluang menghadirkan kompleksitas. Sayang, poin ini akhirnya dikesampingkan. Pendekatan terhadap kisahnya tetap hitam putih, ayah Orpa tetap menjadi antagonis berpikiran sempit alih-alih representasi masyarakat kelas bawah yang tak punya pilihan. Kesan "bite off more than it can chew" memang muncul dari segudang ambisi penulis naskahnya untuk menyentil (terlalu) banyak isu.

Akhirnya Orpa memilih minggat. Sebelum pergi, sang ibu mendatangi Orpa, memasukkan noken kecil miliknya ke dalam noken yang lebih besar berisi bermacam bekal. Begitulah semestinya orang tua berperan menurut film ini. Melengkapi bekal si buah hati, alih-alih merenggutnya.

Di tengah perjalanan menuju Wamena, Orpa bertemu Ryan (Michael Kho), musisi asal Jakarta yang sedang merekam suara alam untuk proyek lagu terbarunya. Ryan dikejar-kejar oleh warga setempat akibat sebuah kesalahpahaman, dan dua individu penuh perbedaan ini mau tidak mau harus melangkah bersama.

Pada dasarnya inti road movie adalah proses belajar, sehingga keputusan Theo menerapkan genre ini untuk membungkus kisah karakternya sudah tepat. Ryan banyak belajar dari Orpa. Di awal perjalanan, ia hanyalah satu dari sekian banyak manusia perkotaan, yang dengan arogansi mereka. Daerah non-kota adalah wahana eksotis untuk dinikmati belaka. "Ilmu apa yang bisa dipetik dari tempa terbelakang itu di saat teknologi modern telah kita miliki?".

Seiring waktu, arogansi Ryan memudar. Hal terpenting di Orpa bukan "apa yang dipelajari", namun kesediaan membuka mata akan sudut pandang baru, kemudian mengubah apa yang perlu diubah. Kegagalan berkembang dapat berakibat stagnasi fatal. Keluarga si protagonis misalnya. Sejak awal pernikahan, ayah dan ibu Orpa selalu bertengkar, bahkan tak jarang sampai ke ranah fisik. Alih-alih berubah, mereka memilih menerima dengan alasan "sudah terbiasa".

Orpa jad simbol keengganan berkutat dalam stagnasi. Dia terus belajar, terus berjalan, dan terus berubah. Orsila Murib melakoni debut layar lebarnya dengan kenaturalan memikat. Begitu baik, sampai Michael Kho selaku partner pun tenggelam. Michael tidak buruk. Chemistry-nya bersama Orsila memuluskan visi sang sutradara yang ingin melahirkan road movie ringan yang diselingi beberapa tawa. Tapi jika Orsila tampil alami, Michael sebaliknya. Dia berusaha keras. Mungkin terlalu keras, hingga kepura-puraan kerap hadir (Ketika penonton sadar seorang aktor tengah berakting, artinya ia belum sepenuhnya berhasil).

Orpa masih berjalan sesuai formula road movie. Familiar (kalau tidak mau disebut klise), tapi tiap poin genrenya mampu dieksekusi dengan solid. Walau ada simplifikasi yang melucuti realisme di fase konklusi, Orpa tetap tampil solid. Esensi road movie sebagai "perjalanan yang bergerak secara misterius" pun mampu diwakili. Misal sewaktu Orpa dan Ryan mendapatkan blessing in disguise sewaktu tersesat di tengah hutan, atau pertemuan dengan wanita misterius (Angelica Senggu) yang memberi sentuhan magical realism pada filmnya.

REVIEW - JAWAN

Meski perubahan zaman mulai membawa perubahan, sinema India masih belum benar-benar lepas dari star power. Para megabintang dipuja bak dewa, yang turut membentuk persona mereka di layar lebar. Dibintangi oleh Shah Rukh Khan dalam dual role kedelapan sepanjang karirnya, Jawan merupakan perwujudan sempurna dari kultur tersebut.

Peran pertama Khan adalah Vikram Rathore, mantan anggota pasukan khusus India, yang bertahan hidup meski lima peluru bersarang di tubuhnya, bahkan jatuh dari pesawat yang sudah mengudara. "Because he's not in the mood to die", ucap seorang rekannya mengomentari keajaiban tersebut. Atlee selaku sutradara memakai low angle dan/atau gerak lambat di hampir semua kemunculan Vikram. Citra "pria paling badass di dunia" selalu dibangun.

Peran kedua Khan tidak kalah jantan, yakni sebagai Azad, putera Vikram. Bersama enam wanita, Azad melancarkan aksi yang sekilas bak tindak terorisme, namun sejatinya membawa tujuan mulia. Layaknya Robin Hood, ia menuntut keadilan bagi rakyat jelata dengan merampas harta para pejabat korup. Narmada (Nayanthara) si anggota NSG dan Kaalie (Vijay Sethupathi) si mafia yang menancapkan kekuasannya di tubuh pemerintahan pun hadir selaku lawan.

Sekilas Jawan tak ubahnya aksi bombastis ala Bollywood pada umumnya, yang mengesampingkan logika demi menonjolkan sepak terjang heroik sang protagonis. Baik sebagai Vikram maupun Azad, Shah Rukh Khan membanjiri layar dengan karisma machismo tanpa tanding, sementara naskah buatan Atlee dan S. Ramanagirivasan melempar ide-ide aksi liar yang bakal membuat seri Fast & Furious merasa minder.

Bukan cuma asal mengobrak-abrik hukum fisika, didukung sinematografi garapan G. K. Vishnu, Atlee rutin menampilkan nuansa epik melalui gambar-gambarnya (SRK berdiri di bawah sambaran petir, kuda "berapi" yang berlari melintas di tengah kerusuhan, dll.).

Penyuntingan cepat hadir selaku penyeimbang supaya tingginya kuantitas pemakaian gerak lambat tak membuat alurnya draggy, walau pendekatan itu bak pisau bermata dua. Jawan tampil bertenaga, namun kerap terkesan buru-buru dengan berbagai lompatan kasar. Penonton bisa melewatkan banyak poin penceritaan penting serta aksi seru, biarpun hanya pergi ke toilet selama tiga menit.

Jawan akan memuaskan dahaga para pencari aksi, tapi ia bukan suguhan kosong. Selipan flashback yang efektif menyusun penokohan, sepak terjang Azad yang tak melulu soal baku hantam (daya tarik utama terletak pada beragam tuntutan yang ia minta ke pihak pemerintah), sampai "belokan-belokan" alur mengejutkan, menawarkan setumpuk variasi sehingga durasi 169 menit miliknya terasa padat, pula tidak monoton.

Berpusat pada figur jagoan pria tak terkalahkan yang memimpin sekaligus mengulurkan bantuan bagi sekelompok wanita, Jawan berisiko terjebak dalam formula "male savior". Apalagi melihat hilangnya substansi beragam keahlian spesifik enam anggota tim Azad seiring waktu, atau bagaimana Narmada jadi membosankan pasca titik balik yang karakternya alami. Beruntung, naskahnya cukup cerdik mengurangi kesan tersebut melalui sebuah kilas balik yang dimotori penampilan singkat namun kuat dari Deepika Padukone.

Sebagai kritik sosial, Jawan tidak repot-repot menerapkan kesubtilan. Secara gamblang, bak acungan jari tengah, filmnya berusaha membakar amarah penonton terhadap praktik korupsi para pemegang kuasa, sembari mengingatkan pentingnya suara rakyat dalam memilih wakilnya (sesuatu yang bakal makin relevan di beberapa waktu ke depan bagi kita penonton Indonesia). Tapi tanpa memperhitungkan pesan-pesannya pun, Jawan telah berhasil menyuguhkan aksi luar biasa yang hanya bisa dilahirkan oleh sineas India.

REVIEW - SLEEP CALL

Apakah Sri Rama dalam epos Ramayana adalah raja sekaligus suami baik hati nan penyayang, atau justru pria egois yang menyalahgunakan kuasa? Berbagai diskursus era modern telah menyinggung pertanyaan di atas. Melalui novel Kitab Omong Kosong (2004), Seno Gumira Ajidarma pernah mengangkat perspektif serupa. Menonton Sleep Call mengembalikan memori akan karya tersebut.

Dina (Laura Basuki) ibarat Sinta. Apabila Sinta diculik lalu dibawa ke Alengka, maka Dina terjebak di "negeri" yang tak kalah mematikan, yakni Jakarta. Dina bukan terpenjara di suatu kerajaan, melainkan kantor pinjol tempat ia dipaksa bekerja demi melunasi utang pada perusahaan yang sama. Bukan monster bernama Rahwana yang mengurungnya, meski di mata Dina, Tommy (Bront Palarae) si pemilik pinjol mungkin nampak bak raksasa mengerikan.

Seperti Alengka yang berlapis emas, Jakarta juga menawarkan kemewahan. Kemewahan itu sayangnya menelan habis kemanusiaan. Nurani individu membeku, nyawa menjadi tidak berharga, doa pun hanya kalimat yang terucap sambil lalu tanpa makna. Di satu titik, saat salah satu korban pinjol bunuh diri akibat gagal melunasi utang, seorang karakter merespon, "Udah ngutang malah mati!". Di balik gemerlapan kotanya, orang miskin selalu salah. Mati pun mereka disalahkan.

Naskah buatan Husein M. Atmodjo dan sang sutradara, Fajar Nugros, melempar satir menggelitik. Beberapa humor mengambil wujud kekonyolan ringan, yang meski efektif memancing tawa, seperti berasal dari tontonan yang berbeda, alias menimbulkan inkonsistensi tone. Komedi gelapnya (walau tak seberapa gelap) memberi sentuhan yang lebih tepat. Sewaktu Tommy mengadakan pesta, jajaran "tamu penting" menertawakan para karyawan kantor pinjol yang basah kuyup akibat alat penyiram air. Saya tertawa, kemudian tertegun. "Apakah saya telah ikut menertawakan jurang kelas?".

Dina jengah dengan kondisi tersebut, kemudian mencari pelipur lara lewat aplikasi kencan. Di situlah ia bertemu Rama (Bio One), yang tiap malam menemaninya via sleep call. Dina menganggap Rama adalah penyelamat, layaknya Dewi Sinta menanti pertolongan sang suami.

Tapi sebagaimana diskursus modern perihal Ramayana, pula novel Kitab Omong Kosong, film ini mencuatkan pertanyaan, "Apakah Rama memang kesatria panutan?", yang kemudian oleh para penulis naskah diarahkan menuju pernyataan bernada empowerment: Jika Rama merupakan perwujudan dari "bantuan", mungkin saja Sinta (juga Dina) bisa menjadi "Rama-nya sendiri". Koneksi itu membuat Sleep Call terasa segar, spesial, bukan hanya karena ia mengusung genre thriller yang masih jarang dijamah sineas Indonesia.

Dibantu sinematografi arahan Wendy Aga, Fajar Nugros menyusun Sleep Call bak dongeng kelam. Kulit luarnya cantik, namun di balik keindahan itu tersimpan ketidaknyamanan dari sebuah dunia di mana para pria menyelewengkan kuasa, dan memandang wanita sebagai objek yang harus dikuasai. Penolakan bakal berujung antagonisasi, seperti respon Bayu (Kristo Immanuel) yang menuduh Dina mempermainkan hatinya.

Fajar pun mampu menjaga sensitivitas agar Sleep Call tak terasa eksploitatif, biarpun dihiasi kekerasan serta sensualitas. Satu-satunya yang ia "eksploitasi" adalah kualitas akting Laura Basuki. Di tangan sang aktris, Dina menjadi Sinta masa kini, yang bisa terluka, bisa berbuat salah, mempunyai kerapuhan, namun tak pernah benar-benar kalah. Jajaran pemain lain pun memamerkan kualitas, walau muncul distraksi berupa dialog yang acap kali tidak terdengar jelas.

Beberapa orang bakal mengeluhkan bagaimana seiring berjalannya durasi, film ini terkesan mengesampingkan fenomena yang digunakan selaku judul. Tidak keliru. Filmnya memang luput menyelisik sleep call secara mendalam, namun bukan berarti aktivitas itu bukan bagian penting.

Panggilan telepon Dina dan Rama ibarat jembatan penghubung antara bangun dan tidur. Alam realita dan alam mimpi. Dunia nyata (hubungan tatap muka dengan orang di sekitar) dan dunia maya (panggilan suara dengan orang asing). Sleep Call membaurkan batasan tersebut. Pilihan departemen penyuntingan untuk melompat-lompat, membuat alurnya bergerak non-linear mungkin bakal memancing rasa frustrasi beberapa penonton, tapi itu bukan pilihan tanpa arti.

Pada akhirnya ambiguitas di ending tidaklah seberapa penting untuk dipecahkan. Sleep Call memang membicarakan kerancuan, layaknya kisah Ramayana yang hingga kini masih memperdebatkan "mana kebenaran mana kepalsuan" terkait figur Sri Rama. Di dunia yang abu-abu ini, ada kalanya kita cuma bisa mempertanyakan tanpa mendapat jawaban.

REVIEW - YOU ARE SO NOT INVITED TO MY BAT MITZVAH

Sebagaimana disampaikan oleh protagonisnya melalui voice over pada sekuen pembuka, ada berbagai macam ritual untuk merayakan titik seorang anak memasuki usia dewasa, termasuk bat mitzvah bagi orang Yahudi yang jadi sentral film ini. Tapi seperti kerap diserukan, "age is just a number". Pertambahan usia tidak selalu berbanding lurus dengan pendewasaan.

Stacy (Sunny Sandler) akan segera menghadapi pelajaran di atas. Baginya dan sang sahabat, Lydia (Samantha Lorraine), bat mitzvah adalah soal menggelar pesta paling keren. Anggapannya, semakin meriah pesta, semakin cerah masa depan mereka. Keduanya pun bersemangat melakukan persiapan bat mitzvah bersama.

Di sisi lain, orang tua Stacy, Danny (Adam Sandler) dan Bree (Idina Menzel), punya perspektif yang lebih konvensional. Bat mitzvah merupakan ritual sakral, di mana tetek bengek kemeriahan bukan kewajiban. Terpenting, Stacy bisa membaca Taurat dengan baik. Itulah pendewasaan sesungguhnya menurut mereka.

Naskah buatan Alison Peck, yang mengadaptasi novel berjudul sama karya Fiona Rosenbloom, menyoroti sekat antar generasi. Peck bukan menjadikannya benturan, melainkan mengimajinasikan kondisi ideal, di mana perbedaan itu dapat eksis bersama. Danny dan Bree punya sudut pandang lain, berusaha mengajarkannya, namun tak memandang rendah pemikiran sang puteri. Sama halnya ketika mereka masih belum benar-benar memahami "wokeness" milik generasi sekarang.

You Are So Not Invited to My Bar Mitzvah adalah soal harmoni. Tua-muda mesti saling mengisi, sebagaimana pendewasaan yang harusnya bukan cuma tentang pertambahan umur. Kesiapan Stacy menyongsong usia dewasa diuji kala ia menyukai teman sekelasnya, Andy (Dylan Hoffman), yang menyulut konflik dalam persahabatannya dengan Lydia.

Sejatinya You Are So Not Invited to My Bar Mitzvah masih berjalan di pola penceritaan familiar mengenai coming-of-age dengan segala drama dunia remaja miliknya. Gayanya pun lebih dekat ke sajian arus utama ketimbang coming-of-age alternatif yang belakangan mulai marak digaungkan. Stacy bukan gadis populer, tapi bukan juga siswi terasing yang dicap pecundang. Sedangkan humornya masih menyisakan identitas seorang Adam Sandler, hanya saja dengan tingkat kekonyolan menyebalkan yang diredam, sehingga efektif memancing tawa.

Konklusinya terkesan kurang tulus mengakui kesalahan si tokoh utama (Stacy menganggap Andy adalah sosok paling bertanggung jawab di balik pertengkarannya dengan Lydia, walau Stacy sendiri punya banyak peluang untuk tidak memancing permasalahan), yang mana agak bertentangan dengan pesan bahwa "menjadi dewasa berarti mau mengakui kesalahan", namun pengarahan sang sutradara memudahkan saya memaafkan kekurangan tersebut.

Di tangan Sammi Cohen, You Are So Not Invited to My Bar Mitzvah menjadi tontonan yang likeable. Dibantu gambar-gambar berwarna lembut dari kamera sang sinematografer, Ben Hardwicke, Cohen melukiskan semesta anak muda dengan segala kemurniannya, sambil sesekali menghantarkan pemandangan menyentuh kala dibutuhkan. Film ini tak wajib jadi suguhan paling keren atau unik. Dia hanya perlu memaksimalkan apa yang dimiliki. Ya, sama seperti pendewasaan.

Adam Sandler memboyong seluruh keluarganya untuk berperan di sini. Persoalan nepotisme yang menyulut kontroversi adalah topik obrolan di lain hari, namun harus diakui Keluarga Sandler bermain baik. Ketika Sunny merupakan teman perjalanan yang menyenangkan, sedangkan Sadie mencuri perhatian sebagai kakak yang menyayangi lewat caranya sendiri, maka Adam Sandler membawa kehangatan selaku ayah, yang harus bersikap tenang meski berat menyaksikan sang puteri menjauh seiring pertambahan usia. Mungkin peran ini pun proses pendewasaan baginya.

(Netflix)

REVIEW - THE NUN II

"The greatest evil in The Conjuring universe", demikian tulisan yang tercantum di poster The Nun II. Mendeskripsikan entitas mistis selaku antagonis sebagai "terjahat", "terkejam", atau sebutan hiperbolis lain merupakan kewajaran. Tapi tidak sedikit yang gagal merealisasikan slogan tersebut di filmnya. Di luar dugaan, The Nun II berhasil melakukannya, untuk menebus dosa film pertama lima tahun lalu.

Berlatar tahun 1956, alias empat tahun pasca teror di Rumania, Suster Irene (Taissa Farmiga) mendapati bahwa Valak (Bonnie Aarons) belum benar-benar musnah, dan justru menebar kematian di seantero Eropa, yang bermuara di sebuah sekolah asrama di Prancis. Dibantu suster baru bernama Debra (Storm Reid), Irene berusaha menghentikan aksi sang iblis keji untuk selamanya.

Tentu kita tahu teror Valak belum usai. Dia masih berkeliaran hingga lebih dari 20 tahun kemudian, kala berhadapan dengan pasutri Warren dalam The Conjuring 2 (2016). Bukan masalah. Tidak ada antagonis horor yang selamanya mati, terutama jika sosoknya berkaitan erat dengan dunia gaib.

Pecinta horor pun sudah hafal betul formula yang diterapkan oleh naskah buatan Ian Goldberg, Richard Naing, dan Akela Cooper di film ini, dari awal hingga resolusi antiklimaks khas horor bernuansa religi, saat "kekuatan Tuhan" selalu datang sebagai deus ex machina yang dapat sedemikian gampang menyelesaikan permasalahan.

Walau keputusan trio penulis untuk membagi alur menjadi dua cabang (investigasi Suster Irene dan cerita di sekolah asrama) mampu mengurangi kesan monoton, secara keseluruhan jalinan ceritanya masih generik. Bahkan cenderung membosankan, akibat ketiadaan kandungan misteri yang mampu menjaga atensi maupun dampak emosi yang mengikat hati.

Di jajaran pemain, selain Taissa Farmiga yang tetap tampil solid, Storm Reid adalah wajah baru yang punya cukup kapasitas untuk mengatrol kualitas film melalui aktingnya, namun sayang, karakter Debra luput dieksplorasi. Selepas perkenalan menarik sebagai suster pembangkang, praktis Debra hanya menjadi teman perjalanan Irene dengan eksistensi yang tak seberapa penting, menyia-nyiakan performa Reid yang lebih berwarna dibanding mayoritas karakter di semesta The Conjuring.

Ya, The Nun II menyisakan setumpuk keluhan. Tapi barisan kelemahan di atas (nyaris) tidak berarti, ketika Michael Chaves (The Curse of La Llorona, The Conjuring: The Devil Made Me Do It) selaku sutradara berhasil menyelesaikan tugas paling mendasar, yakni menebar teror dengan menjadikan Valak sebagai pondasi.

Valak bukan sebatas hantu yang doyan setor muka, yang hanya iseng menakut-nakuti tanpa menyisakan luka. Valak di sini layaknya monster pembawa maut. Iblis yang di tiap perjalanannya selalu meninggalkan tumpukan mayat korban-korban yang ia habisi secara brutal. Pria, wanita, tua, muda, hingga bocah, tak satu pun lolos darinya.

Berangkat dari momen ikonik kala Valak muncul dari lukisan di The Conjuring 2, Chaves dan tim hadir dengan berbagai metode penampakan kreatif lain. Jump scare-nya efektif menaikkan kembali intensitas yang selalu turun tiap fokus berpindah ke cerita, pun Chaves jeli menciptakan deretan imageries membangun rasa tidak nyaman (adegan "pembakaran pada klimaks pertarungan Valak-Irene jadi salah satu contoh). The Nun II memastikan franchise-nya masih memiliki daya untuk terus berjalan, meski tak membawanya ke tingkat lebih tinggi.

REVIEW - PUSPA INDAH TAMAN HATI

Puspa Indah Taman Hati. Judul yang indah. Salah satu judul film Indonesia paling indah yang pernah dibuat. Meneruskan Gita Cinta dari SMA yang rilis awal tahun ini (keduanya merupakan remake bagi dwilogi berjudul sama yang mengabadikan pasangan Rano Karno dan Yessy Gusman di layar perak), kisahnya pun indah, meski keindahan tak sepenuhnya tersusun atas rasa manis.

Bagi Galih (Yesaya Abraham), keindahan terbesar dalam hidupnya berasal dari sosok Ratna (Prilly Latuconsina) yang telah meninggalkannya. Galih berkuliah di Jakarta sembari meniti karir sebagai penyanyi, sedangkan Ratna menikah di Yogyakarta. Sampai hati Galih tertambat pada Marlina (juga diperankan Prilly Latuconsina) yang berwajah amat mirip dengan Ratna.

Tentu pertanyaan utamanya adalah, "Apakah Galih sungguh mencintai Marlina, atau ia hanya gagal beranjak dari si mantan kekasih?". Di sinilah Alim Sudio kembali membuktikan kualitas sebagai "fixer". Di beberapa remake yang naskahnya ia tulis, Alim jeli membaca lubang-lubang dari versi orisinal, memperbaikinya, tanpa harus merombak habis-habisan.

Jika Puspa Indah Taman Hati versi asli sebatas jalan menyatukan lagi Galih dan Ratna, maka remake ini berbeda. Alim enggan "menumbalkan" Marlina. Disematkanlah kisah mengenai Galih, yang kehilangan pijakan pasca sukses menggapai mimpi menjadi penyanyi terkenal. Luka masa lalu kala ditolak keluarga Ratna akibat perbedaan kasta, melecut ambisi Galih untuk hidup bergelimang harta. Marlina hadir sebagai pengingat baginya yang mulai menomorsatukan materi.

Galih diminta oleh label rekaman untuk membuat album disko demi meningkatkan penjualan. Nada-nada manis berlirik puitis ciptaannya dikesampingkan, dan Galih pun merekam lagu buatan orang lain yang lebih disukai pasar. Petikan gitar romantis digantikan oleh joget yang dinamis.

Sewaktu Prilly piawai mengolah emosi, Yesaya muncul dengan pesona berbeda. Tindak-tanduknya canggung, entah saat bergoyang di atas panggung, maupun kala menyombongkan kekayaan barunya. Gaya akting itu sempurna mewakili kepalsuan Galih yang memaksakan diri untuk berubah.

Kisah Galih terasa amat dekat. Ketika ambisi membuktikan diri karena direndahkan oleh dunia yang memandang individu berdasarkan materi, justru mengubah seseorang menyerupai mereka yang merendahkannya, sebelum akhirnya sadar bahwa ia telah kehilangan jati diri, adalah proses belajar yang pernah dilewati banyak orang. Adanya proses ini membuat Alim bisa memodifikasi paruh akhirnya, guna melahirkan konklusi yang lebih adil sekaligus memuaskan.

Sampai sebuah tanda tanya mencuat. Di satu titik, Marlina kesal karena lirik lagu berjudul namanya yang Galih buat bukanlah ungkapan cinta semata, namun terkesan memandingkan dirinya dan Ratna. Pertama, orang bodoh macam apa yang nekat menghadiahkan itu untuk pacarnya? Kedua, justifikasi yang ending-nya berikan terkait sikap Galih kurang meyakinkan, sebab dilihat dari sisi mana pun, lirik Marlina merupakan curahan hati pria yang gagal move on alih-alih sebaliknya. Sehingga, sampai akhir tetap sukar untuk benar-benar percaya kalau Galih bukan terpikat pada Marlina semata karena kemiripan wajahnya.

Patut disayangkan, namun kekurangan di atas tak meruntuhkan Puspa Indah Taman Hati. Ditemani iringan lagu-lagu legendaris, serta beberapa sekuen musikal penuh warna, Monty Tiwa selaku sutradara mampu menghadirkan tontonan menyenangkan lewat perjalanan karakternya yang tak selalu manis. Perjalanan melepas masa lalu, membiarkan sebagian lenyap, sementara sisanya tertinggal sebagai potret indah untuk dikenang.

REVIEW - SUSUK: KUTUKAN KECANTIKAN

Di salah satu adegannya, Susuk: Kutukan Kecantikan menampilkan dukun bernama Prasetyo (Muhammad Khan) berjibaku untuk mengeluarkan susuk milik Laras (Hana Malasan). Dari balik tirai yang membentuk siluet, nampak berbagai macam makhluk halus keluar dari tubuh si wanita. Ada siluman ular, hantu nenek tua, dan lain sebagainya.

Adegan di atas merupakan salah satu momen terbaik dalam horor lokal tahun 2023 yang telah rilis sejauh ini. Sebuah pembuktian bahwa masih ada kreativitas dalam kepala para pembuat horor Indonesia. Momen itu begitu kuat, sehingga walaupun mayoritas teror lain tak seberapa memukau, filmnya masih sepadan dengan waktu dan uang yang penonton sisihkan.

Pasca kecelakaan mematikan di hari yang ia rencanakan sebagai hari terakhirnya bekerja sebagai PSK, Laras mengalami mati otak. Akibat susuk miliknya, Laras terus tersiksa dan tidak kunjung mengembuskan napas terakhir. Demi mencari cara menolong sang kakak, Ayu (Ersya Aurelia) membawa Laras pulang ke kampung halaman mereka, ditemani Arman (Jourdy Pranata), sopir taksi yang diam-diam menyukai Laras.

Butuh beberapa saat sampai Susuk mulai menebar kengerian. Praktis paruh awalnya minim teror. Muncul pula kesan draggy di banyak titik (masalah ini terus terjadi hingga akhir). Entah akibat naskah buatan Husein M. Atmodjo menyelipkan beberapa filler yang kurang substansial, atau pengadeganan berlarut-larut dari Ginanti Rona selaku sutradara, yang bukan ditujukan untuk menguatkan atmosfer serta intensitas.

Tapi seiring durasi, tatkala penderitaan yang karakternya alami semakin bertambah, semakin efektif pula terornya. Ginanti Rona menebus sederet penampakan generik, yang bak eksis hanya untuk melaksanakan kewajiban memenuhi ekspektasi pasar, dengan presentasi body horror. Belum seberapa ekstrim, namun sekali lagi, efektif. Menyakitkan, menjijikkan, tidak nyaman.

Meski tak menawarkan modifikasi bagi genrenya, pun sempat diganggu oleh kemunculan twist berbau formula "anakku-bukan-anakku" ala sinetron yang tak berkontribusi baik sebagai shock value maupun penguat pesan (hanya menegaskan betapa pengguna susuk tak lebih dari individu murahan), naskahnya sanggup memenuhi poin paling mendasar: bercerita dengan rapi.

Tentunya adegan siluet tadi perlu disinggung lagi. Di situ, selain naskah yang menawarkan ide segar yang turut membantu menjabarkan seluk beluk ilmu susuk, penampilan Muhammad Khan juga patut dipuji. Mengingatkan ke debut gemilangnya di Kucumbu Tubuh Indahku (2019), sang aktor memamerkan olah fisik mumpuni, yang kembali diulangi dalam klimaks seru yang meleburkan aksi baku hantam dengan estetika tari.

Membicarakan akting, inilah departemen paling bersinar di film ini. Selain Muhammad Khan, Elang El Gibran adalah magnet kuat yang mengingatkan penonton betapa manusia tidak kalah menyeramkan dan mematikan daripada setan. Ditambah nama-nama lain yang tidak kalah solid seperti Ersya Aurelia, Jourdy Pranata, hingga Whani Darmawan, walau masih diisi sederet kelemahan, Susuk: Kutukan Kecantikan membuktikan diri sebagai horor Indonesia dengan jajaran penampil terbaik tahun ini.

REVIEW - THE EQUALIZER 3

"Mantan pembunuh/militer/agen rahasia turun gunung untuk sebuah misi terakhir" adalah formula klasik film aksi. Seri The Equalizer pun berangkat dari gagasan serupa. Tapi yang membuat The Equalizer 3 spesial meski mengulangi pola tersebut (bahkan dibanding judul pertama yang memakai formula sama) adalah bagaimana ia benar-benar mengeksplorasi masa pensiun si tokoh utama.

Kita tidak seketika dibawa masuk ke hari-hari damai Robert McCall (Denzel Washington). Sebaliknya, di sekuen pembuka ia masih dengan mudah membantai sekelompok mafia di Sisilia. Lalu di penghujung misi, seorang bocah menembak punggungnya. Robert McCall, si mesin pembunuh, si mantan anggota DIA dan marinir, sekarat akibat lesatan peluru dari tangan anak kecil.

Mungkin karena itu Robert merasa telah tiba saatnya ia (benar-benar) menikmati hari tua. Apalagi kini Robert merasa menemukan rumah di Altamonte, sebuah kota fiktif di dekat Naples, setelah ia ditolong oleh dokter setempat bernama Enzo (Remo Girone).

Naskah buatan Richard Wenk bukan berusaha bernarasi, melainkan mengajak penonton ikut "mengalami" Altamonte bersama si protagonis. Dikemas dengan tempo cenderung lambat layaknya dua film pertama, kita mengikuti Robert yang masih cedera, berjalan-jalan memakai tongkat sebagai alat bantu, menyesap kopi di cafe, bertegur sapa dengan warga senior kala menaiki tangga, hingga bercengkerama dengan pedagang ikan.

Kita dibuat merasakan apa yang Robert rasakan: keterikatan pada kota penuh kedamaian beserta warga-warganya yang hangat. Alhasil, walau kelak Robert memutuskan kembali angkat senjata begitu menyadari bahwa kota tercintanya ada di bawah cengkeraman Vincent (Andrea Scarduzio) si mafia keji, masa pensiunnya bukan sebatas pernak-pernik yang muncul sambil lalu. Hari-hari itu meninggalkan rasa.

Masih diarahkan oleh Antoine Fuqua, tidak mengejutkan saat The Equalizer 3 tetap dihiasi deretan imageries khas film western (alurnya pun "sangat film koboi"). Tapi Altamonte bukan wild west yang dinaungi maut. Padang gurun gersang digantikan gedung-gedung tua sejuk yang diguyur hujan. Alih-alih tumbleweed, payung lah yang melayang-layang di sepanjang jalanan kota.

Sewaktu berpindah ke guliran aksi, giliran nuansa noir yang Fuqua terapkan, entah dari musik gubahan Marcelo Zarvos, atau dominasi bayangan yang mengintip dari balik gang gelap dalam sinematografi garapan Robert Richardson. Elemen kekerasan meningkat, sementara Denzel Washington, di usia yang sudah menginjak 68 tahun, tetap meyakinkan sebagai sosok tak terkalahkan berkat karisma yang mampu menutupi keterbatasan fisik.

Di sebuah adegan, warga Altamonte bersatu menunjukkan perlawanan mereka terhadap serbuan mafia. Robert berdiri di tengah, bak tameng sekaligus juru bicara. Sepintas nampak mata Denzel yang berkaca-kaca. The Equalizer 3 masih seru dan brutal, tetapi ketimbang memaksa penonton meninggalkan otak di luar studio kala menonton, ia meminta kita membawa hati.

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20Studios.%20Tayang%20di%20bioskop%2017%20April%202025.%20.jpg)

25 komentar :

Comment Page:Posting Komentar