REVIEW - LOST IN THE STARS

Lost in the Stars bak film idaman penonton masa kini yang cenderung mengagungkan twist. Setiap pengungkapan fakta selalu diiringi kejutan, yang seiring waktu semakin melibatkan rencana-rencana kompleks nan absurd dari karakternya. Penggila twist bakal bergembira, sedangkan mereka yang mencari substansi mungkin akan garuk-garuk kepala.

Di tengah liburan di sebuah resor di Asia Tenggara, pria asal Cina bernama He Fei (Zhu Yilong) melaporkan istrinya, Li Muzi, yang telah dua minggu hilang, namun tak mendapat respon memuaskan dari polisi. Sampai suatu pagi, He Fei mendapati seorang wanita (Janice Man) muncul dan mengaku sebagai Muzi. He Fei bersikeras wanita itu bukan istrinya, namun semua bukti berkata sebaliknya.

Apakah He Fei jadi korban penipuan? Atau justru kondisi psikis yang terganggu membuat pernyataannya tak bisa dipercaya? Dibantu Chen Mai (Ni Ni) si pengacara tersohor yang selalu memenangkan kasus, He Fei berusaha mengungkap kebenaran sebelum visanya kedaluwarsa.

Terdengar familiar? Wajar saja, sebab Lost in the Stars merupakan adaptasi naskah teater Trap for a Lonely Man karya Robert Thomas, yang sempat beberapa kali diangkat ke medium film, baik secara resmi (Vanishing Act) maupun tidak (Misteri Dilaila). Alfred Hitchcock sempat nyaris membuat versi layar lebarnya, namun urung dilakukan.

Banyak pihak pun menyematkan status Hitchcockian bagi Lost in the Stars. Secara permukaan, sebutan itu tidak keliru mengingat alurnya mengandung beberapa elemen khas Hitchcockian (salah tuduh, misteri soal identitas, dll.). Tapi di ranah esensial film garapan duo sutradara Cui Rui dan Liu Xiang ini amat berbeda.

Jika di tangan Hitchcock plot twist hanyalah satu dari sekian banyak amunisi pembangun intensitas, Lost in the Stars menjadikannya jualan utama. Seolah cerita bergulir, semata hanya sebagai jembatan antar twist, yang takkan terlalu sukar diraba arahnya oleh penonton dengan banyak referensi film misteri.

Tidak perlu repot-repot melibatkan diri dalam misterinya. Cukup tunggu twist yang segera menyusul. Tidak perlu pula memikirkan logika milik barisan twist tersebut, yang semakin lama semakin diisi keabsurdan. Jika bersedia melakukan hal-hal di atas, niscaya kesan konyol filmnya bakal berubah jadi hiburan yang cukup menyenangkan.

Lost in the Stars didesain sebagai hiburan over-the-top yang terasa "besar" di segala lini. Tidak hanya terkait twist. Di beberapa titik ia sempat menyelipkan kejar-kejaran mobil, yang sayangnya punya hasil setengah matang karena kerap berakhir prematur sekaligus mendadak.

Setidaknya, meski tak seberapa sukses mengolah aksi, Cui Rui dan Liu Xiang mampu menjaga filmnya agar tak membosankan walau bergulir sampai 122 menit. Permainan temponya cepat, dinamis, tepat untuk membungkus gaya narasi Lost in the Stars yang mengandalkan twist. Visualnya juga memanjakan mata, khususnya berkat pemakaian The Starry Night sebagai motif visual, entah dengan memasangnya di beberapa properti, atau sebatas membuat warna biru dan kuning mendominasi layar.

Jajaran pemainnya tampil sesuai kebutuhan, dari Zhu Yilong yang sanggup membuat penonton mempertanyakan kondisi psikisnya, hingga Ni Ni yang karismatik. Tidak spesial, tapi sekali lagi, sesuai kebutuhan. Begitu pula keseluruhan Lost in the Stars. Bukan Hitchcockian cerdas, namun sebagai "kompilasi kejutan" yang tak usah dipandang terlampau serius, ia tidaklah mengecewakan.

REVIEW - JOY RIDE

Lucu/tidaknya Joy Ride tergantung pada tingkat penerimaan tiap penonton terhadap "humor kotor". Kalau kamu menganggap hal-hal seperti tato di vagina, threesome yang begitu liar sampai mencederai para pelakunya, atau deretan situasi gila beraroma seksual lain sebagai pemandangan lucu, maka debut penyutradaraan Adele Lim (sebelumnya menulis naskah Crazy Rich Asians dan Raya and the Last Dragon) ini bakal mendatangkan hiburan.

Tapi lebih dari sekadar memancing gelak tawa, Joy Ride juga sebuah pernyataan. Pembuktian bahwa komedi seks bukan eksklusif dimiliki laki-laki. Perempuan pun bisa, dan boleh menggila. Termasuk perempuan Asia yang cenderung lebih sering dihadapkan pada kultur berasaskan sopan santun.

Audrey (Ashley Park) si gadis Cina yang diadopsi orang tua kulit putih, dan Lolo (Sherry Cola) si puteri imigran Cina, telah bersahabat sejak kecil. Citra keduanya berlawanan. Audrey dikenal berprestasi, bahkan kini telah menapaki karir sebagai pengacara berbakat, sedangkan Lolo dengan seni sex-positive miliknya dianggap biang masalah.

Bersama Deadeye (Sabrina Wu), sepupu Lolo yang eksentrik sekaligus terobsesi pada K-pop, dan Kat (Stephanie Hsu), teman sekamar Audrey semasa kuliah yang kini menjadi aktris terkenal, mereka melakoni perjalanan ke Cina. Sebuah perjalanan bisnis biasa yang segera berubah jadi keliaran tak terkendali.

Kata "liar" memang paling pas mendeskripsikan Joy Ride. Naskah buatan Cherry Chevapravatdumrong dan Teresa Hsiao melempar ide-ide banyolan yang tak ragu menyenggol keabsurdan di level ekstrim, sedangkan Adele Lim menginjeksi energi melalui pengadeganan meledak-ledak yang memaksimalkan ide kedua penulis.

Ada kalanya energi itu agak kebablasan, di mana Adele Lim sesekali kehilangan kontrol, bak asyik sendiri bermain bersama tokoh-tokohnya. Ketika itu terjadi, Joy Ride ibarat mobil yang melaju luar biasa kencang, hingga tak jarang lupa kalau ia harus membawa penumpang (penonton) ikut serta dalam perjalanan.

Tapi penampilan kuartet pemeran utamanya senantiasa menjaga daya hibur: Sabrina Wu lewat polah yang sukses membuat garuk-garuk kepala, Stephanie Hsu yang mendefinisikan "totalitas tanpa batas" di tiap momen komedik, Sherry Cola dengan mulut tajam tanpa saringan miliknya, serta Ashley Park selaku perwakilan penonton sebagai pihak yang dibuat tercengang oleh rentetan peristiwa absurd alurnya.

Di luar serbuan humor dewasa, Joy Ride tak mengesampingkan hati. Dampak emosi cenderung absen di pertengahan yang memfokuskan diri pada komedi, namun ia dibuka oleh pemandangan hangat, kemudian ditutup dengan konklusi menyentuh untuk drama keluarganya (adegan "pesan video" niscaya bakal menguras air mata banyak orang).

Tapi toh pada dasarnya Joy Ride masih bergerak di formula khas komedi seks dan road movie. Familiar, tapi tetap terasa segar karena dua poin, yaitu gender karakter sebagaimana telah disinggung, dan elemen kulturalnya.

Paparan Joy Ride perihal rasisme tersaji tajam berkat sentilan berani mengenai permasalahan nyata yang masih ragu diangkat oleh kisah-kisah serupa. Mungkinkah individu bersikap rasis kepada kaumnya sendiri? Presentasinya menajam ketika muncul twist terkait salah satu karakter. Penonton juga ikut disentil. Seolah Joy Ride menertawakan kita, yang mungkin saja tengah bimbang dan berujar, "Tunggu, apakah saya juga rasis?".

REVIEW - SISU

Era 80-an jadi saksi meledaknya popularitas film aksi bertema one man army. Tidak satu pun bintang laga masa itu melewatkan kesempatan membantai puluhan bahkan ratusan lawan seorang diri di filmografi mereka. Walau sempat meredup, The Raid dan John Wick membangkitkan lagi kejayaan trope itu dengan menawarkan modernisasi. Tapi formula dasarnya tak pernah berubah. Perhatian utama bukan terletak pada penceritaan, melainkan seberapa kreatif (dan gila) cara si jagoan melibas habis para musuh.

Sisu pun demikian. Pencapaian terbesar Jalmari Helander selaku sutradara sekaligus penulis naskah bukan soal melahirkan jalinan cerita kelas satu. Kisahnya setipis kertas. Di tengah Perang Dunia II, ketika pasukan Nazi berusaha mencuri emas milik Aatami Korpi (Jorma Tommila), mereka terkejut kala mendapati si pria tua rupanya adalah one man army legendaris yang reputasinya saja mampu membangkitkan rasa takut musuh.

Sangat sederhana. Satu kalimat sudah cukup untuk menjabarkan garis besar alurnya. Tapi tidak dengan ide-ide Helander terkait metode si tokoh utama kala beraksi. Di satu kesempatan, Aatami melempar batu ke arah ranjau, meledakkannya, dan menciptakan kepulan asap sebagai perlindungan. Kemudian saat bergulat di bawah air, ia menyayat leher musuh guna mengisap oksigen.

Pada momen-momen seperti itulah kreativitas Helander tertuang, yang secara bersamaan merupakan cara efektif membangun mitologi si jagoan. Mudah bagi penonton percaya bahwa Aatami adalah prajurit legendaris dengan pengalaman selangit.

Citra di atas semakin meyakinkan berkat penampilan sang aktor. Tommila bak personifikasi dari kata "wibawa" dan "intimidatif". Pesawat Nazi boleh meraung-raung di udara, namun Aatami hanya duduk diam memerhatikan api unggun. Jangankan takut, mendongak pun tidak. Finlandia membiarkannya bebas berkeliaran di medan perang karena tak kuasa mengendalikan Aatami, Jenderal Nazi takut kepadanya, Rusia memanggilnya "koschei" alias "the immortal", dan saya dibuat meyakini kisah-kisah itu.

Berlatar lanskap Lapland yang terlampau indah sebagai panggung pertumpahan darah (seolah berpesan "Bumi terlalu berharga untuk dirusak oleh peperangan"), Helander menyuguhkan kebrutalan inventif, tidak hanya terkait teknik pembantaian Aatami, juga latarnya yang tersebar luas dari daratan, bawah laut, hingga udara. Klimaksnya cenderung lebih generik, sebelum diakhiri oleh penutup "eksplosif" yang memuaskan. Tidak kalah penting, di antara pameran maskulinitas sang jagoan, Sisu bersedia memberi ruang pembalasan yang layak bagi barisan wanita korban kekejaman para cecunguk Nazi.

(Catchplay)

REVIEW - GALAKSI

Adaptasi Wattpad mengenai pertemuan siswa SMA nakal pemimpin geng motor dan siswi cantik nan baik hati. Awalnya mereka kerap bertengkar sebelum akhirnya jatuh cinta. Kurang dari setahun terakhir, ada dua judul yang memenuhi deskripsi tersebut. Judul pertama tampil meresahkan akibat terkesan menjustifikasi nikah muda, sedangkan judul kedua adalah Galaksi, yang di luar dugaan mampu menyelami problematika remaja secara lebih mendalam, setidaknya dibanding banyak suguhan teenlit.

Galaksi adalah nama si pemimpin geng motor (diperankan Bryan Domani). Ravispa nama gengnya, yang didirikan untuk melindungi sesama siswa SMA Kencana, termasuk dari ancaman Avegar, geng saingan yang diketuai Robert (Omara Esteghlal). Sampai perkenalan dengan Kejora (Mawar de Jongh), si gadis rajin anggota paskibra, membuat dedikasi Galaksi terhadap Ravispa mulai dipertanyakan oleh para sahabatnya.

Memang klise. Mengadaptasi novel Wattpap berjudul sama karya Poppi Pertiwi, naskah buatan Bagus Bramanti dan Hanan Novianti tidak banyak mengutak-atik formula dasarnya. Ketimbang "mengubah", kedua penulis memilih untuk "memaksimalkan".

Misal terkait tarik-ulur Galaksi sebagai anggota geng. Bisa ditebak, cintanya pada Kejora bakal menjauhkan Galaksi dari Ravispa, sebelum di akhir babak kedua, ia memutuskan kembali akibat suatu peristiwa. Sekali lagi, sejalan dengan pakem klise romansa remaja. Tapi Bagus dan Hanan memastikan penonton memahami, bahkan bisa jadi mendukung "kumatnya" kenakalan Galaksi.

Benih asmara yang tumbuh di antara dua tokoh utama pun tak sedangkal ketertarikan karena paras cantik/ganteng atau buaian kata-kata puitis. Kejora mendapati sisi lain Galaksi yang lebih lembut, tapi juga rapuh akibat luka batin dari hubungan buruk dengan sang ayah (Donny Alamsyah). Sementara Galaksi terpikat karena merasa diterima dan diberi ruang untuk mengungkapkan lukanya. Cinta timbul selepas mereka terlibat pembicaraan hati ke hati yang mendalam (setidaknya untuk remaja).

Penampilan dua pemeran utama turut memuluskan presentasi romansa filmnya. Setelah kerap disatukan dalam beberapa proyek, Bryan Domani dan Mawar de Jongh mulus membangun koneksi. Bryan yang tidak berusaha sok keren, Mawar tegas namun tetap memiliki sisi yang menggelitik, adalah perpaduan sempurna bagi formula kisah cinta anak muda. Chemistry mereka bersinar di bawah pengarahan Kuntz Agus yang masih piawai membangun dampak emosi tanpa dramatisasi berlebihan.

Naskahnya masih menyimpan beberapa modifikasi subtil lain. Kelak terungkap bahwa salah satu karakternya sakit parah. Penyakit itu untungnya tidak dipakai guna menyederhanakan penyelesaian konflik (menderita penyakit atau sekarat tidak serta merta menghapus dosa). Sayang, simplifikasi justru hadir di ending yang terlampau naif dalam memandang fenomena kenakalan remaja. Padahal perspektif yang digunakan untuk memandang para anggota geng sebagai individu penuh luka berpotensi membangun narasi kompleks yang tak bersifat menghakimi.

REVIEW - GRAN TURISMO

Tanpa banyak orang sadari, tahun 2023 mungkin bakal menjadi titik balik tren industri perfilman. Di ranah finansial. cerita superhero tak lagi otomatis mendulang untung. Sedangkan terkait narasi, judul-judul seperti Air dan Tetris merombak pakem film biografi dengan lebih berfokus pada proses penciptaan merek dagang ketimbang hidup satu orang. Gran Turismo melakukan dobrakan serupa.

Statusnya adalah adaptasi permainan simulasi balap mobil berjudul sama, namun dengan alur yang bukan berasal dari materi aslinya (karena Gran Turismo memang tak memiliki plot). Walau demikian, filmnya tetap terasa "sangat Gran Turismo". Di sisi lain, ia juga sebuah biopic. Kesimpulannya? Selalu ada cara memperbarui formula.

Jann Mardenborough (Archie Madekwe) adalah jagoan Gran Turismo yang bercita-cita menjadi pembalap. Ayahnya (Djimon Hounsou), adalah mantan pesepak bola profesional (pernah bermain di Wolves, Cardiff, hingga Swansea) yang memandang sebelah mata impian sang putera. Baginya, Jann yang terus menyibukkan diri dalam dunia virtual gagal menjejakkan kaki di dunia nyata.

Sampai datang peluang tak terduga. Berawal dari ide gila Danny Moore (Orlando Bloom) untuk mengumpulkan para pemain Gran Turismo terbaik dari seluruh dunia, lalu memberi mereka kesempatan berlomba di kompetisi balap sungguhan guna melebarkan cakupan pasar mobil Nissan ke kalangan pemain game, cita-cita Jann bukan lagi harapan kosong. Di bawah gemblengan Jack Salter (David Harbour), Jann memulai prosesnya memindahkan pengalaman memainkan simulasi ke lintasan balap.

Apa yang film ini lakukan sejatinya tidak jauh beda dengan taktik pemasaran Danny. Apabila Danny berjualan mobil dengan dengan seolah berkata, "Kalian para gamers bermimpi jadi pembalap sungguhan? Belilah Nissan, lalu ikuti jejak Jann Mardenborough!", maka Gran Turismo secara cerdik mempromosikan permainannya.

Melalui naskah buatan mereka, Jason Hall dan Zach Baylin menekankan bahwa Jann bisa sedemikian jago meski tanpa pengalaman balapan adalah berkat Gran Turismo yang begitu realistis sebagai sebuah permainan simulasi. Caranya cerdik. Jelas, tanpa harus secara gamblang terdengar berjualan.

Naskahnya juga punya kuantitas konflik memadai, sehingga durasi yang cukup panjang (134 menit) terasa penuh. Di luar lintasan balap ada konflik ayah-anak, proses tokoh-tokohnya menghadapi trauma, hingga kontroversi perihal keikutsertaan para "sim racers".

Jajaran pemainnya berjasa memunculkan dampak emosi dari konflik-konflik di atas. David Harbour paling menonjol, melalui keseimbangan antara sisi keras seorang pelatih dan sisi lebih rapuh milik individu yang menyimpan luka. Bagaimana ia menghantarkan kalimat-kalimat motivasi hingga caranya meluapkan euforia mampu menyalurkan emosi ke hati penonton. Jangan lupakan juga Djimon Hounsou yang sepanjang karirnya kerap kurang mendapat apresiasi. Resolusi gesekan ayah-anak film ini terasa menyentuh berkat penampilannya.

Satu lagi yang patut dirayakan adalah kembalinya Neill Blomkamp ke performa terbaik, setelah berturut-turut melempar karya medioker pasca debut spektakuler di District 9 (2009). Blomkamp piawai mengolah momen emosional, tapi pencapaian terbaiknya adalah di dalam lintasan. Didukung oleh naskah yang menyediakan variasi rintangan (guyuran hujan, lintasan berbahaya, berbagai kecelakaan), sang sutradara membawa adegan balapannya melesat cepat penuh tenaga, sambil sesekali memberi penghormatan dengan memakai sudut kamera khas game-nya.

Sayang, kehebatan filmnya ternoda oleh kegagalan kedua penulis menerapkan sensitivitas dalam menyusun narasi. Pada balapan di Nürburgring, Jann mengalami kecelakaan fatal. Mobilnya melayang, menabrak pagar pembatas, dan merenggut nyawa seorang penonton. Momen tersebut dipakai sebagai pelecut motivasi Jann sebelum klimaks berlatar lintasan Le Mans yang legendaris. Di realita, kecelakaan tadi terjadi dua tahun selepas Le Mans.

Kelalaian tersebut memang tak menghapus pencapaian Gran Turismo sebagai salah satu film adaptasi video game paling inventif, pula tak berlebihan disebut salah satu yang terbaik. Sangat kreatif. Andaikan kreativitas itu juga dipakai guna memikirkan cara lain untuk memantik emosi, alih-alih mengambil jalan "murah" yang terkesan memanfaatkan tragedi.

REVIEW - TALK TO ME

Di Talk to Me, para remaja tengah menggandrungi sebuah ritual. Mereka menggenggam sepotong tangan yang konon dapat memanggil arwah penasaran. Selepas dirasuki arwah, tubuh langsung menegang, mata menghitam, dan mereka mulai meracau. Jika sial, arwah yang datang akan melakukan tindakan bodoh, misal bercumbu dengan anjing. Kebodohan itu direkam oleh para penonton, lalu diunggah ke media sosial sebagai bahan tertawaan. Bukannya kapok, si partisipan justru ketagihan.

Situasi di atas tidak terlalu jauh dari realita. Bedanya, di kehidupan nyata, alih-alih tangan misterius dan hantu, tubuh para remaja "dirasuki" obat-obatan, yang juga memunculkan tindakan bodoh, juga bakal direkam kemudian disebar ke media sosial, dan tentunya, juga melahirkan adiksi.

Ya, Talk to Me adalah satu lagi horor kekinian di mana cheap thrills dikesampingkan guna memberi ruang pada penceritaan, yang memanfaatkan elemen horor untuk mengolah sisi kelam kemanusiaan. Bukan fakta mengejutkan menilik status A24 selaku distributor. Untungnya, berbeda dengan banyak elevated horror, debut Danny Philippou dan Michael Philippou (dikenal sebagai duo kreator kanal YouTube RackaRacka) sebagai sutradara ini tak melupakan hakikatnya sebagai horor yang dituntut meneror.

Protagonisnya adalah remaja 17 tahun bernama Mia (Sophie Wilde), yang pasca kematian sang ibu akibat overdosis, kesulitan menjalani hidup seperti biasa. Depresi sempat menyerang, sedangkan hubungan dengan sang ayah turut merenggang. Di situlah Mia menemukan hiburan dalam kegiatan sinting kawan-kawannya. Meski awalnya skeptis, setelah percobaan perdana, Mia justru ketagihan membiarkan arwah penasaran merasuki tubuhnya.

Naskah hasil tulisan Danny Philippou dan Bill Hinzman (berdasarkan konsep dari Daley Pearson) menyadari perlunya relevansi dalam alurnya. Sebagaimana Mia tertekan oleh dukanya, remaja mesti menghadapi beragam beban yang mengiringi proses tumbuh kembang mereka. Masalahnya, ruang yang tersedia (atau orang yang bersedia) untuk menampung, kemudian meringankan beban itu tak seberapa banyak.

Talk to Me membawa relevansi melalui sorotan terhadap kesulitan di atas. Sebegitu sulit terjalin koneksi dengan sesama manusia demi meringankan beban, beberapa remaja memilih pelarian lain. Obat-obatan jadi opsi, atau dalam konteks film ini, tangan pemanggil arwah. Saking tiadanya uluran tangan manusia lain, karakternya menerima uluran tangan gaib. Saking minimnya teman bicara, karakternya berkata "talk to me" pada sosok tak terlihat.

Bukan alegori yang benar-benar baru, pun tak jarang kesan yang timbul lebih dekat ke arah "pameran kreativitas" ketimbang kesungguhan mengeksplorasi tema secara mendalam (termasuk di konklusi yang biarpun unik, cenderung mengaburkan isu yang hendak disentil), namun eksistensinya harus diakui efektif menambah bobot penceritaan. Apalagi ditopang oleh akting Sophie Wilde, yang sanggup menghidupkan penderitaan sembari menjaga supaya karakter Mia tetap mudah disukai penonton.

Terpenting, melalui pengarahan mereka, Danny Philippou dan Michael Philippou membawa energi yang diperlukan sebuah horor. Teror yang menjauh dari keklisean jumpscare dengan mengedepankan deretan imageries yang menggabungkan kesan menyakitkan dan menjijikkan, didukung pula oleh tata suara mumpuni, membuat Talk to Me hadir sebagai horor modern yang seimbang. Mau bercerita, tanpa lupa memuaskan dahaga penonton kasual yang ingin ditakut-takuti.

REVIEW - CONCRETE UTOPIA

Jangan tertipu dengan tampilan luarnya. Concrete Utopia bukan film bencana generik di mana pameran CGI menelan habis sisi kemanusiaan ceritanya. Mengadaptasi bagian kedua dari webtoon Pleasant Bullying karya Kim Soongnyung, ia adalah spesies unik yang menggabungkan satir menusuk drama humanis khas blockbuster Negeri Ginseng.

Para penonton hiburan Korea, terutama drakor, pasti sadar sesering apa kata "apateu" terucap dari mulut karakternya. Seolah menunjukkan betapa apartemen dipandang sebagai penanda kesuksesan di kalangan masyarakat kelas menengah. Memilikinya bak lambang keberhasilan dalam hidup, meski tak jarang bersifat semu (lilitan utang, kesulitan melunasi sewa, dll.).

Concrete Utopia adalah versi ekstrim dari situasi tatkala hadir sekat antara penghuni apartemen dengan mereka yang tidak memilikinya. Sebuah gempa bumi dahsyat meratakan Seoul. Seluruh bangunan runtuh, kecuali Apartemen Hwanggoong. Orang-orang berharap dapat mencari suaka di sana, sampai di satu titik, para penghuni merasa perlu mengambil sikap.

Pasca aksi heroik memadamkan kebakaran, Young-tak (Lee Byun-hun) ditunjuk selaku pemimpin sementara. Tugasnya adalah melindungi warga. "Melindungi" di sini punya makna luas, dari mengelola ransum, mencari makanan untuk bertahan hidup, hingga mengusir sekelompok penyusup, alias non-penghuni yang berharap diberi tempat bernaung.

Naskah buatan Um Tae-hwa (juga duduk di kursi sutradara) dan Lee Sin-ji ibarat soal ujian bagi penonton. Hanya ada satu pertanyaan: Apa yang bakal kalian lakukan bila berada di posisi serupa?

Mari menilik konflik pasangan suami istri, Min-sung (Park Seo-joon) dan Myeong-hwa (Park Bo-young). Myeong-hwa bersikeras menolong para "penyusup" karena baginya itulah tindakan yang benar. Sebaliknya, Min-sung ingin menaati aturan yang telah disepakati. Ketaatan Min-sung mendorongnya berbuat hal yang berlawanan dengan kebaikan, namun di sisi lain, ia melakukannya semata demi melindungi keluarga, agar keduanya tak diusir, menerima jatah pangan memadai, dan seterusnya.

Concrete Utopia enggan menggampangkan situasi, walau mengambil sikap tegas dengan berpihak pada kemanusiaan. Naskahnya melempar sindiran tajam melalui deretan momen satir menggelitik, di mana Um Tae-hwa paham betul metode yang efektif guna mengajak penonton menertawakan keserakahan manusia.

Caranya beragam. Ada kalanya lewat kekonyolan yang hadir secara terang-terangan, tapi ada kalanya Tae-hwa "mempercantik" humor agar kekonyolan itu tampil lebih subtil. Misal sewaktu di sebuah montase, kamera menangkap ekspresi penuh kebanggaan di wajah Young-tak yang menikmati keberhasilannya mengemban tugas sebagai pemimpin, sementara orkestra megah turut mengiringi. Tae-hwa mengejek rasa bangga karakternya yang teramat sangat itu.

Karakter Young-tak jadi pondasi satir filmnya. Di sepanjang karirnya, Lee Byung-hun punya dua wajah. Seringkali ia memerankan pria karismatik, tapi tak jarang sang aktor menghidupkan individu "kelas bawah". Penampilannya di sini merupakan puncak dari wajah yang kedua. Seiring waktu sorot matanya bertransformasi, dari kekosongan penuh keraguan menjadi tatapan tegas yang berapi-api.

Biarpun berlangsung agak terlalu panjang (129 menit), Concrete Utopia tak pernah kehilangan magisnya. Ketika melucu ia ampuh memancing tawa, begitu bergerak ke ranah lebih kelam jelang akhir, tragedi menusuk pun sanggup dimunculkan. Dibarengi dekorasi set mumpuni berbalut CGI kelas satu sebagai visualisasi dunia post-apocalyptic, Concrete Utopia memberi sentilan tajam atas lingkaran setan budaya konsumerisme. Budaya yang membentuk impian memiliki properti, sampai membuat manusia tak lagi memiliki hal yang lebih esensial: kemanusiaan.

REVIEW - CATATAN SI BOY

Karakter Mas Boy adalah personifikasi fantasi. Ganteng, baik, kaya, rajin salat pula. Perempuan ingin mendapatkannya, laki-laki bermimpi menjadi dirinya. Tapi hampir empat dekade sejak Catatan Si Boy (1987) pertama kali menghiasi layar lebar, apakah penokohan serba sempurna itu masih relevan? Bisakah remake ini memodernisasi tanpa mengubah esensi karakternya?

Melalui naskah buatannya, Upi memberi solusi. Boy (Angga Yunanda) tetap memiliki segudang keistimewaan. Di sebuah pesta tahun baru, Boy berdiri di balkon rumah megahnya sambil mengamati kemeriahan di sekelilingnya. Bermodalkan karisma natural, Angga tampak bak Jay Gatsby versi remaja dengan kearifan lokal. Sekilas dilihat, ia masih sempurna.

Upi tak melucuti kelebihan-kelebihan khas Boy, namun memanusiakan karakternya dengan sebuah pernyataan: Boy adalah manusia biasa yang bisa dikalahkan oleh patah hati. Tatkala hubungannya dengan Nuke Syifa Hadju) kandas akibat penolakan ayah sang kekasih (Lukman Sardi), Boy hancur. Dia tidak marah atau kesal, melainkan hancur.

Sepeninggal Nuke yang berkuliah di luar negeri, Boy coba menjalin hubungan dengan mahasiswi baru bernama Vera (Alyssa Daguise). Bukan demi pelarian atau memaksakan diri beranjak dari patah hati. Bukan pula ajang pamer kuasa sebagai laki-laki idola. Boy benar-benar mengira ia bisa memulai lembaran baru bersama Vera.

Upi memastikan Vera menjadi karakter yang simpatik. Di hari-hari pertama kuliah, pasca menjadi koran perundungan oleh Ocha (Carmela van der Kruk) yang cemburu, Vera berkata, "Aku balik ke Indonesia pengen punya temen, bukan punya musuh". Dari situ simpati mampu dibangun.

Romansa Boy dan Vera memang tak berlangsung mulus. Keduanya kerap cekcok, dan tidak butuh waktu lama bagi kita menyadari ketidakcocokan mereka. Tapi sama seperti ayah Nuke yang tidak otomatis menjadi figur jahat akibat enggan memberi restu, Vera pun demikian.

Penolakan ayah Nuke pada Boy memang wujud pengekangan hak puterinya. Sebuah kesalahan. Tapi sikap itu timbul karena sejatinya ia orang baik, yang kesal setelah anak buah ayah Boy coba menyogoknya. Begitu pula Vera, yang sulit menerima kecintaan Boy akan tinju. Kemarahannya adalah kesalahan, tapi itu tak menjadikannya jahat. Vera dan Boy hanyalah pasangan yang tidak cocok.

Upi mampu menekankan kompleksitas tiap karakter, memodernisasi mereka, tanpa harus melakukan perombakan total. Sayangnya, bukan berarti naskah Catatan Si Boy tanpa cela. Alurnya klise, pula tak sanggup menjustifikasi durasi yang mencapai 126 menit. Kalau bukan karena jajaran pemain, termasuk Elmand sebagai Emon yang cukup menghibur, Arya Vasco sebagai Jeffry si antagonis, serta Michael James sebagai Andi si sahabat sejati yang rela pasang badan, film ini bisa terasa menjemukan.

Di departemen penyutradaraan, berbekal pengalamannya, Hanung Bramantyo tak kesulitan menampilkan nuansa "mahal" yang senada dengan identitas protagonisnya. Tapi ada kalanya ia seperti orang tua yang berusaha keras (kemudian gagal) untuk nampak muda. Kesan itu paling kentara di sebuah dance battle menggelikan antara Vera dan Ocha. Apakah eksistensi Catatan Si Boy sebagai remake yang ingin memberi sentuhan modern dapat diterima? Ya. Tapi apakah ia mampu menandingi status klasik pendahulunya? Sayangnya tidak.

REVIEW - BLUE BEETLE

Blue Beetle merupakan satu lagi kasus di mana balutan elemen kultural yang diolah dengan tepat dapat menyegarkan sebuah keklisean. Ibarat melukis objek yang familiar di kanvas lama, namun dengan kombinasi warna baru sehingga menjauhkan kesan usang.

Naskah buatan Gareth Dunnet-Alcocer tak memodifikasi formula origin story cerita pahlawan super. Masih soal bagaimana sang protagonis, Jaime Reyes (Xolo Maridueña), menemukan kekuatannya, terlibat perseteruan dengan Victoria (Susan Sarandon) si korporat penindas selaku villain, hingga jatuh cinta pada gadis bernama Jenny (Bruna Marquezine).

Segala elemen cerita khas genrenya bisa ditemukan. Tentunya adegan-adegan wajib seperti saat Jaime kesulitan mengendalikan kekuatan barunya sampai mengacaukan seisi kota juga tidak ketinggalan. Hanya ada satu pembeda: si jagoan berasal dari keluarga latin.

Cuma sebuah pembeda, tetapi dampaknya begitu kentara. Drama keluarganya jadi lebih bermakna. Blue Beetle bukan soal perjuangan individu, melainkan suatu keluarga, atau secara lebih luas, komunitas latin di Amerika Serikat.

Jaime tinggal bersama kedua orang tuanya (Damián Alcázar dan Elpidia Carrillo), nenek (Adriana Barraza), serta sang paman yang eksentrik, Rudy (George Lopez). Eratnya kekeluargaan mereka merupakan hal natural, alih-alih dipaksakan timbul demi pemandangan mengharu biru. Mereka terikat erat karena memang hanya memiliki satu sama lain di tengah kesenjangan sosial akibat keserakahan korporasi.

Benarkah jurang kelas itu merupakan fenomena alami (si kaya sudah sepatutnya bahagia, si miskin merana) yang sebaiknya diterima saja, atau ketidakadilan sistematik yang mesti digugat? Dari situlah si pahlawan super menemukan motivasinya.

Jaime/Blue Beetle berjuang bukan untuk menyelamatkan dunia. Dia bertarung demi keluarga. Musuhnya bukan alien atau monster (meski tetap ada Conrad Carapax yang diperankan Raoul Trujillo sebagai lawan beradu jotos si tokoh utama), tapi pebisnis kulit putih kaya yang menancapkan cengkeramannya sebagai penjajah.

Motivasi yang murni itu memberi filmnya hati. Arah penceritaan yang terlampau setia pada formula bukan lagi permasalahan besar (walau otomatis tetap menghalangi filmnya terbang lebih tinggi). Terlebih jajaran pemainnya mampu menghidupkan koneksi emosional antar anggota keluarga.

Di ranah aksi, pengarahan Ángel Manuel Soto mungkin tak membawa pendekatan revolusioner, namun ia menyuntikkan energi yang perlu dimiliki oleh tontonan superhero menyenangkan semacam ini. Kekuatan unik Blue Beetle yang sanggup mengkreasi senjata apa pun sesuai imajinasinya berhasil dimaksimalkan, dan sebagai daya hibur tambahan, Soto turut menyelipkan berbagai referensi video game (Final Fantasy VII, Mega Man, Injustice 2, Mortal Kombat). Yah, mengakali keklisean memang tak melulu berupa perombakan total.

REVIEW - HEART OF STONE

Sekuen pembuka Heart of Stone cukup melambungkan ekspektasi. Jajaran pemain membuktikan kompetensi mereka melakoni laga, beberapa twist khas cerita spionase langsung menampakkan diri, aksi megah selaku perkenalan terhadap kecerdasan buatan canggih bernama The Heart, hingga pertemuan Gal Gadot dan Alia Bhatt.

Gal Gadot memerankan agen MI6 bernama Rachel Stone, Alia Bhatt menjadi Keya Dhawan si peretas misterius. Keduanya bersinggungan jalan di tengah upaya beberapa pihak menguasai The Heart. Lalu semakin jauh konflik bergulir, ekspektasi tinggi tadi pun tergerus, saat semakin kentara bahwa karya penyutradaraan Tom Harper (The Woman in Black: Angel of Death, The Aeronauts) ini sekadar satu lagi film kelas B ala Netflix.

Heart of Stone dan "kawan-kawannya" memang tak ubahnya suguhan straight-to-DVD, yang satu dekade bakal tak tersentuh di rak hingga berdebu. Bedanya, berkat gelontoran dana Netflix, bintang besar di puncak karir mereka direkrut alih-alih nama tua yang menanti hari pensiun, pengambilan gambar dilakukan di berbagai negara, pun para sineas memperoleh akses memakai CGI sebanyak mungkin. Masalahnya upgrade tersebut cuma berlaku di kulit luar, sementara naskah dibiarkan tak berkembang.

Pasca memperkenalkan The Heart dengan segala keunikannya termasuk kemampuan mengalkulasikan tingkat kesuksesan misi, naskah buatan Greg Rucka dan Allison Schroeder segera kembali ke "setelan pabrik". The Heart tidak lebih dari MacGuffin klise berupa alat yang sanggup meretas apa saja.

Protagonisnya dihadapkan pada dilema: Haruskah ia menurut pada The Heart dengan segala angka-angkanya, atau mengikuti kata hati (the heart)? Naskahnya membawakan konflik itu dengan dangkal, bahkan besar kemungkinan penonton bakal melupakan eksistensinya, sebelum secara mendadak dipaksa mengingatnya lagi di penghujung durasi. Ibarat penelitian yang selepas kata pengantar langsung melompat ke kesimpulan.

Kalimat yang keluar dari mulut karakternya, entah sebatas selorohan maupun eksposisi mengenai plot, tidak kalah klise. Seolah Rucka dan Schroeder meminta bantuan AI untuk menulis dialognya, dengan menggabungkan segala kalimat klise yang pernah muncul dalam film. Sayang, AI yang mereka pakai belum secanggih The Heart.

Minimal Heart of Stone masih menghadirkan apa yang ia janjikan, yakni aksi solid. Pengarahan Harper tidak muluk-muluk. Tanpa tata kamera atau koreografi rumit, namun setidaknya, ia menolak terlampau bergantung pada penyuntingan yang terkesan choppy. Harper hanya mengincar bare minimum, dan berhasil mencapai tujuannya. Sang sutradara pun tak keteteran kala dihadapkan pada set piece raksasa eksplosif yang sarat CGI. Tengok momen ledakan di Reykjavík yang bombastis.

Gal Gadot dituntut melakoni baku hantam yang lebih raw, lebih "kasar", dan ia terbukti bisa diandalkan sebagai jagoan laga. Sebaliknya, kualitas Alia Bhatt cenderung tak dimaksimalkan. Bukan masalah performa. Naskahnya lah yang menyia-nyiakan bakat sang aktris.

(Netflix)

REVIEW - PRIMBON

Primbon membawa niatan baik untuk menjadi horor yang "bercerita". Satu dari sedikit judul rilisan 2023 yang mau memposisikan mitologi klenik sebagai objek eksplorasi ketimbang pajangan semata. Bahkan kalau bukan karena tuntutan memenuhi selera pasar, bisa saja pembuatnya mendesain film ini sebagai "kisah mistis" ketimbang horor murni. Sampai seiring waktu, mulai kentara bahwa ia keteteran menjaga konsistensi kualitas.

Pasangan suami istri, Dini (Happy Salma) dan Banyu (Nugie), dirundung duka selepas puteri mereka, Rana (Flavio Zaviera), hilang di tengah hutan. Dibantu sahabatnya, Janu (Chicco Kurniawan), Rana ingin merekam kado ulang tahun untuk sang ibu. Mengapa harus dilakukan di tengah hutan? Di luar kebutuhan narasi agar Rana menghilang, filmnya tak mampu menjustifikasi itu.

Seminggu berlalu, dan keluarga besar Rana memilih mengadakan pengajian, menganggapnya tiada, pula menentukan tanggal kematian si gadis berdasarkan hitungan primbon. Berlawanan dengan skeptisme Dini, Keluarga Banyu, terutama si kakak tertua (Jajang C. Noer), memang begitu taat menjadikan primbon pedoman hidup. Sampai tiba-tiba Rana kembali dan menciptakan friksi di antara keluarganya. Timbul pertanyaan, "Apakah yang pulang benar-benar Rana?".

Naskah buatan Lele Laila memilih mengesampingkan potensi misteri ketika tak pernah membuat penonton melempar pertanyaan serupa karakternya. Sejak awal kita tahu jika Rana, dengan tindak tanduk aneh serta belatung di kepalanya, bukanlah manusia.

Agak disayangkan, namun ketiadaan tanda tanya tersebut digantikan oleh penelusuran mitologinya. Penonton awam akan mendapat pemahaman baru mengenai mitos Jawa (kicau burung kedasih, cara mendeteksi kehadiran makhluk halus, tetek bengek penentuan tanggal baik/buruk, beragam ritual kepercayaan, dll.), sedangkan mereka yang familiar bakal berujar, "Ah, saya tahu itu!".

Berbeda dibanding kebanyakan naskah sebelumnya, di sini Lele Laila bukan hanya menyusun alurnya memakai kompilasi jump scare. Muncul pengulangan lain berupa adegan menggedor pintu yang entah berapa kali dipakai, tapi setidaknya repetisi satu ini lebih bisa diterima daripada penampakan murahan tanpa henti.

Menyaksikan horor Indonesia yang tak didominasi jump scare selalu menyegarkan, walau di Primbon kasusnya agak berbeda. Kualitas filmnya selalu menurun tiap para hantu menampakkan wujud mereka. Entah karena pembuatnya setengah hati menyelipkan teror demi memenuhi selera pasar, atau pada dasarnya pengarahan Rudy Soedjarwo memang lemah. Sulit menampik asumsi kedua, sebab selain deretan penampakan medioker (kuantitasnya berangsur-angsur meningkat), pengadeganan buruk juga nampak dalam situasi non-horor. Studio tempat saya menonton kerap riuh oleh tawa akibat beberapa kekonyolan yang tak disengaja.

Seiring bergulirnya durasi, lubang pun makin terlihat di naskahnya. Signifikansi subplot mengenai investigasi karakter Janu dan luka masa lalu pasutri yang diperankan oleh Septian Dwi Cahyo dan Oppie Andaresta patut dipertanyakan gara-gara minimnya pendalaman.

Akting jajaran pemain sering tampil sebagai penyelamat. Happy Salma menyengat sebagai ibu yang terluka, Nugie kuat menarik atensi sebagai suami sekaligus adik yang coba bersikap diplomatis, kemampuan Flavio Zaviera untuk membangun kengerian melalui ekspresi pun patut diapresiasi.

Kekuatan akting mereka membuka jalan guna melancarkan ambisi naskahnya melempar tragedi selaku konklusi. Pilihan konklusi terkait "pro-kontra" dalam konteks primbon sejatinya menarik. Persepsi dan ekspektasi penonton coba dimainkan. Kepiluan berpotensi hadir, andai dalam proses menuju akhir tersebut, alih-alih dengan gamblang memakai misdirection (karakter A benar, karakter B salah), naskahnya bersedia memotret kedua pihak secara seimbang.

REVIEW - TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM

Benar bahwa presentasi unik film ini dapat eksis berkat Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018). Tapi komparasi keduanya kerap memunculkan simplifikasi. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem bukan sebatas pengikut apalagi tiruan. Gaya visualnya adalah manifestasi kata "teenage" di judul franchise-nya. Perwujudan jiwa remaja yang terkesan serampangan, karena mengedepankan passion daripada keteraturan mengekang.

Tidak perlu mengupas terlalu detail. Tengok bagaimana cahaya hanya digambar dalam bentuk coretan ala kadarnya. Menonton Mutant Mayhem seperti membaca komik yang dibuat secara autodidak oleh penggemar remaja sebagai ekspresi cintanya.

"Peremajaan" juga dibawa oleh alurnya. Kuartet kura-kura ninja di sini bukan sekelompok pria dewasa kekanak-kanakan, namun sesuai namanya, sungguh-sungguh remaja, yang diisi suaranya oleh pelakon remaja, dengan permasalahan khas remaja.

Leonardo (Nicolas Cantu), Donatello (Micah Abbey), Michaelangelo (Shamon Brown Jr.), dan Raphael (Brady Noon) merasa jengah akibat larangan dari sang ayah, Splinter (Jackie Chan), perihal berbaur dengan manusia. Mereka ingin lepas dari belenggu gorong-gorong gelap, lalu menapakkan kaki di dunia luar.

Sederhana saja konflik hasil rumusan naskah karya Seth Rogen, Evan Goldberg, Jeff Rowe, Dan Hernandez, dan Benji Samit. Tapi justru dari kesederhanaan tersebut, alurnya terasa begitu dekat, sehingga ikatan emosi dengan penonton mudah dibangun. Protagonisnya ingin dicintai dan diterima. Tidak ada motivasi yang lebih jujur daripada itu.

Modifikasi tokoh Splinter pun ikut berperan. Dia bukan master bela diri bijak sebagaimana versi-versi sebelumnya dari sang karakter. Dia pria tua biasa bersikap terlampau protektif akibat luka hasil penolakan oleh masyarakat. Sosoknya tidak terasa jauh, tiada beda dengan figur ayah di dunia nyata yang acap kali mengekspresikan kasih sayang terhadap anak lewat cara yang kurang tepat.

Kemudian pertemuan dengan April O'Neil (Ayo Edebiri) membuka harapan baru bagi kura-kura ninja. Setelah versi bodoh milik Megan Fox di dua live action terakhirnya, akhirnya karakter April kembali ke jati dirinya. Seorang gadis berkepribadian menarik, sekaligus jurnalis cerdas yang melontarkan ide liar: Supaya dapat diterima oleh publik New York, keempat jagoan kita mesti menyelamatkan kota dari ancaman mutan jahat bernama Superfly (Ice Cube).

Apa pun mediumnya, film TMNT belum pernah semenyenangkan ini. Humor menggelitik, pilihan musik yang menggabungkan score garapan Trent Reznor dan Atticus Ross dengan deretan lagu hip-hop yang asyik, visual yang paling pas dideskripsikan memakai kata "cantik", semua saling berpadu.

Terpenting, Jeff Rowe berhasil merealisasikan judul "mutant mayhem" di babak ketiga melalui aksi seru yang tak ragu menyatukan mutan sebanyak mungkin. Klimaksnya sedikit terkesan naif dalam memandang isu penerimaan masyarakat terhadap mereka yang dipandang berbeda, namun harus diakui, pilihan itu efektif memancing dampak emosi. Lagipula, bukankah kenaifan juga bagian dari kehidupan remaja?

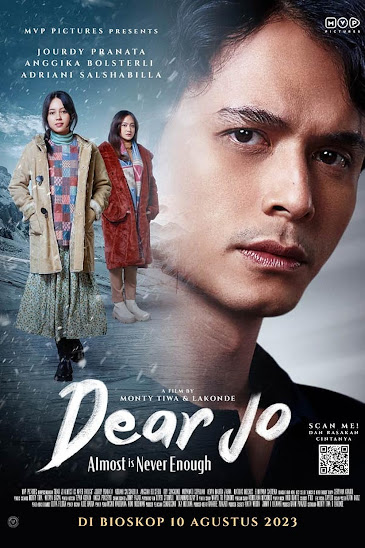

REVIEW - DEAR JO: ALMOST IS NEVER ENOUGH

Dear Jo: Almost is Never Enough mengangkat topik ibu pengganti. Bukan sebuah pokok bahasan umum di perfilman tanah air. Selain unik, diskusi dari beragam cabang keilmuan dan sudut pandang pun dapat dicuatkan. Sayang, biarpun solid sebagai drama romansa berurai air mata, diskusi tersebut tak pernah muncul akibat penelusuran dangkal yang cenderung main aman.

Mengadaptasi novel Almost is Never Enough karya Sefryana Khairil, kisahnya membawa kita terbang jauh ke Azerbaijan. Di sanalah Ella (Anggika Bolsterli), Maura (Salshabilla Adriani), dan Joshua (Jourdy Pranata) menjalin persahabatan. Ketiganya orang Indonesia. Maura dan Joshua menikah melalui perjodohan, sedangkan Ella memiliki seorang puteri hasil pernikahannya dengan pria lokal yang kini telah meninggal dunia.

Pemandangan Azerbaijan, terutama lanskap Xinaliq selaku kampung halaman mendiang suami Ella, ditangkap dengan apik oleh sang sinematografer, Jimmy Fajar. Cantik, namun sesuai proporsi. Tidak berlebihan dieksploitasi sampai memunculkan kesan bahwa Dear Jo adalah "film jalan-jalan" semata.

Kemudian timbul dilema. Maura dan Joshua yang tak bisa memiliki anak meminta bantuan Ella untuk menjadi ibu pengganti. Meski sempat ragu, kecintaan terhadap sang sahabat ditambah kebutuhan finansial membuat Ella menyanggupi permintaan tersebut. Hingga kecelakaan merenggut nyawa Maura, dan orang-orang yang ia tinggalkan pun kehilangan arah untuk melangkah.

Banyak perspektif bisa dijamah guna membangun cerita yang tak cuma efektif menumpahkan air mata penonton, pula memancing banyak perenungan kritis mengenai topiknya. Sebutlah terkait dinamika sosial, psikis, gender (Apakah ketidakmampuan memberi keturunan lantas membuat seorang istri "tidak sempurna"?), parenthood, dan religi.

Naskah buatan Monty Tiwa (juga menyutradarai bersama Lakonde) dan Nataya Bagya hanya menjadikan berbagai perspektif di atas sebagai pernak-pernik yang penelusurannya berhenti di permukaan. Bahkan pembahasan dari sisi agama terkesan canggung akibat diselipkan secara paksa, bak obrolan numpang lewat yang tak menyatu dengan gambaran besar kisahnya.

Film ini pun mengambil jalan mudah untuk menutup tema kompleksnya. Jalan yang sejatinya logis, berpotensi memuaskan penonton luas (baca: main aman), namun mengaburkan pesan yang hendak disampaikan. Dear Jo bermodalkan potensi besar berkat tema uniknya berakhir tidak lebih dari kisah percintaan belaka.

Menariknya, keunggulan Dear Jo justru terletak pada di poin yang lebih mendasar. Di luar suatu montase yang terlalu instan untuk menandai titik balik kehidupan para karakternya, serupa drama-drama hasil tulisan Monty lainnya, Dear Jo tampil dengan penceritaan rapi. Tidak penuh gaya, tanpa modifikasi formula, namun sangat nyaman diikuti.

Penampilan Anggika Bolsterli turut berjasa menjaga kestabilan film. Nama Anggika kerap dilupakan dalam pembicaraan mengenai aktris kelas satu Indonesia, dan di sini ia membuktikan kepantasannya. Mayoritas kemunculan Anggika menuntutnya menumpahkan tangis, tapi ia mampu menghindari kesan monoton. Anggika tahu bahwa walau sekilas nampak sama, air mata bisa menetes karena alasan yang berbeda-beda, dengan situasi batin yang berlainan pula. Dialah alasan utama mengapa Dear Jo: Almost is Never Enough patut dikunjungi meski filmnya sendiri urung memenuhi potensi.

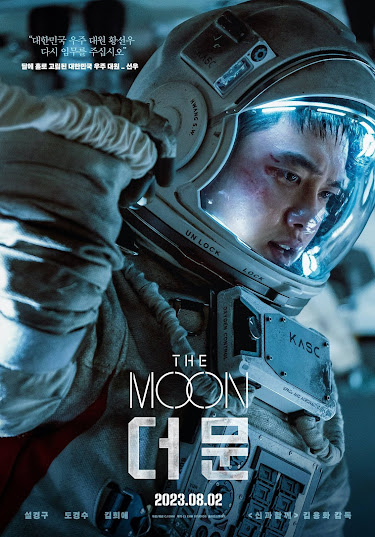

REVIEW - THE MOON

The Moon adalah blockbuster berlatar luar angkasa yang digarap dengan memadai. Satu hal yang menghalanginya naik ke tingkat lebih tinggi adalah, ada kesan bahwa Kim Yong-hwa (200 Pounds Beauty, dwilogi Along With the Gods) selaku sutradara sekaligus penulis naskah terjebak di tengah dua jalur, antara menghadirkan "over-the-top popcorn movie" atau space survival yang mengedepankan realisme.

Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya Korea Selatan mengirim pesawat luar angkasa berawak manusia ke bulan. Misi itu berujung tragis pasca kecelakaan menewaskan seluruh kru. Lima tahun berselang misi serupa kembali dilakukan. Tiga astronaut dikirim, dan sekali lagi, terjadi kecelakaan. Hanya Hwang Sun-woo (Do Kyung-soo) yang selamat, namun ia kini tertinggal terombang-ambing di luar angkasa seorang diri.

Apa pun genrenya, film Korea punya kemampuan mengaduk-aduk perasaan penonton. Sejak awal The Moon telah berupaya menampakkan kekhasan tersebut, kala membuka narasi lewat reportase bernuansa nasionalisme soal perjuangan Korea Selatan menyukseskan misi menuju bulan. Kim Yong-hwa membingkai misi itu bukan sebagai ambisi pihak tertentu belaka, melainkan "cita-cita bangsa", sehingga presentasinya terasa menggetarkan.

Dramatisasi berikutnya hadir ketika Sun-woo melihat dua rekannya tewas. Penonton diajak menangisi tragedi tersebut. Meratapi kepergian orang-orang yang baru kita kenal selama 10 menit. Alhasil dampak emosinya tak seberapa.

Berikutnya kita berkenalan dengan Kim Jae-guk (Sol Kyung-gu), yang dahulu mengepalai misi pertama, dan kini dipaksa kembali untuk menyelamatkan Sun-woo. Di sisi lain, Yoon Moon-young (Kim Hee-ae), mantan istri Jae-guk yang kini menjabat direktur jenderal NASA, tengah mempertimbangkan kemungkinan adanya uluran bantuan dari pihak Amerika Serikat.

Seiring waktu, kisah personal tiap individu terungkap, demikian pula luka hati masing-masing. Semuanya bermuara pada satu tema, yakni proses merelakan. Naskahnya kurang dalam menyelami proses tersebut, namun penampilan jajaran pemain membuat The Moon tak sepenuhnya kehilangan rasa. Sol Kyung-gu tampil kuat sebagai pria yang hancur, sedangkan Kim Hee-ae menyuntikkan emosi dalam monolog karakternya seputar kemanusiaan.

Do Kyung-soo selaku magnet terbesar guna mendatangkan penonton mengerahkan kemampuan terbaik, meski sekali lagi, departemen naskah tak menyediakan materi yang memenuhi potensinya. The Moon butuh lebih banyak momen-momen yang "hidup", seperti saat Sun-woo terlibat interaksi singkat dengan asisten Jae-guk, Han-byeol (Hong Seung-hee), yang turut memberi kesempatan sang aktor memamerkan jangkauan akting secara lebih luas.

Sebagai film berlatar luar angkasa, The Moon nampak meyakinkan berkat balutan CGI mumpuni, setidaknya bagi ukuran blockbuster di luar produksi Hollywood. Tapi sebagai survival drama, ia tak punya cukup ide segar guna menyokong durasi yang mencapai 129 menit.

Seperti telah disinggung sebelumnya, Kim Yong-hwa bak terjebak di persimpangan. Di satu sisi, filmnya selalu berhasil menghibur ketika berani menghantarkan gelaran aksi over-the-top. Tapi di sisi lain, Yong-hwa seolah ragu untuk sepenuhnya menempuh jalur tersebut, dan masih terpaku pada keharusan menjaga realisme. Kreativitas pun tertahan, sehingga filmnya kerap berkutat di konflik-konflik formulaik.

Babak ketiganya terkena dampak paling besar. Pasca sebuah set piece besar yang berlangsung seru berkat kesediaan mengesampingkan logika, filmnya justru ditutup oleh sebuah aksi antiklimaks. Sayang sekali. The Moon digarap secara kompeten, mampu melayang, namun tak pernah melesat sampai ke bulan.

REVIEW - SUZZANNA: MALAM JUMAT KLIWON

Perhatikan poster film ini. Sama sekali tidak buruk, bahkan punya kualitas di atas banyak poster horor lokal, namun inferior bila dibandingkan dengan Bernapas dalam Kubur (2018). Bukan hanya perihal estetika (permainan warna, komposisi gambar, dll.), juga tujuan. Jika poster film pertama adalah pernyataan bahwa Luna Maya mampu menghidupkan lagi sosok Suzzanna, Malam Jumat Kliwon hanyalah repetisi. Kondisi tersebut turut menular ke hasil akhir filmnya.

Nasib tragis Suzzanna kali ini terjadi saat lilitan utang sang ayah memaksanya menjadi istri kedua Raden Aryo (Tio Pakusadewo), yang berharap memiliki penerus, sebab pernikahan pertamanya dengan Minati (Sally Marcellina) tak dikaruniai momongan. Padahal saat itu Suzzanna telah menjalin asmara dengan Surya (Achmad Megantara). Didorong rasa cemburu, Minati menyantet Suzzanna, membunuhnya di malam Jumat kliwon, mengubahnya jadi sundel polong penuh dendam.

Serupa Bernapas dalam Kubur (atau produksi Soraya lain), Malam Jumat Kliwon didesain sebagai tontonan mahal. Mewah.Tidak heran musik garapan Andhika Triyadi rutin memperdengarkan alunan ala blockbuster. Begitu pun tata efeknya. Ada dua adegan "melahirkan", dan keduanya sama-sama dibalut efek praktikal kelas satu, yang di bawah pengarahan Guntur Soeharjanto (juga sutradara yang identik dengan "karya mahal"), menghadirkan momen body horror epik nan megah.

Tentunya penonton turut menantikan interpretasi Luna Maya atas figur Suzzanna, yang sekali lagi, mendatangkan kepuasan. Luna paham betul cara membawakan gaya dramatik over-the-top, baik di cara bicara, ekspresi, maupun gestur, yang dahulu mendefinisikan akting si Ratu Horor.

Tapi hal-hal di atas telah kita temui di film pertama. Alih-alih berusaha mengembangkan lalu meningkatkan, Malam Jumat Kliwon sebatas ingin mengulangi. Bukan masalah besar andai kualitas seluruh pengulangan itu setara. Sayangnya tidak demikian.

Naskah karya Tumpal Tampubolon memperparah kelemahan penceritaan film sebelumnya yang berjalan draggy di banyak titik, entah di momen dramatik (ketika Surya berupaya membangkitkan Suzzanna) atau komedik yang dimotori oleh duo hansip, Rojali (Opie Kumis) dan Japra (Adi Bing Slamet). Khusus perihal komedi, efektivitas humor berkurang drastis karena kerap bergulir terlalu lama.

Kalau di Bernapas dalam Kubur Bene Dion mau repot-repot memutar otak untuk menentukan aturan mengenai sosok sundel bolong, naskah milik Tumpal justru menyulut beberapa tanda tanya. Misal dinamika karakter Suzzanna setelah menjadi sundel bolong. Di satu titik ia bersikap layaknya manusia biasa, tapi di kesempatan lain ia sebatas setan yang hanya tahu cara menakut-nakuti. Di mana garis batasnya? Apa motivasinya?

Terkait teror, Malam Jumat Kliwon kembali mengedepankan gore, yang masih mendatangkan hiburan menyenangkan, walau tidak sekuat pendahulunya akibat naskah yang tak seberapa kreatif menggali variasi metode pembunuhan. Sekali lagi, ini bukan film buruk apalagi bencana. Dia "cuma" luput memberi ruang bagi pengembangan dan peningkatan kualitas.

REVIEW - MEG 2: THE TRENCH

Kelemahan The Meg (2018) adalah, sebagai tontonan beraroma b-movie mengenai serbuan hiu raksasa, ia kebingungan menentukan jati diri. Dia jelas bukan sajian kelas satu macam Jaws (1975), namun terlalu ragu untuk tampil sebodoh Sharknado (2013) atau film-film hiu konyol lain. Meg 2: The Trench sayangnya mengulangi kelalaian serupa.

Jangan terkecoh oleh trailer menyenangkan miliknya, yang menjanjikan megalodon terbesar, pembantaian di pantai, sambil diiringi lagu Barracuda kepunyaan Heart. Mengadaptasi novel The Trench karya Steve Alten, filmnya lebih banyak memperlihatkan Jason Statham mondar-mandir di dasar laut ketimbang wajah si megalodon.

Beberapa waktu setelah film pertama, Jonas (Jason Statham) masih aktif bekerja di fasilitas Mana One yang telah berganti kepemimpinan pasca meninggalnya Suyin (Li Bingbing memutuskan tidak kembali di sekuel ini). Naskahnya dibuat oleh Jon Hoeber, Erich Hoeber, dan Dean Georgaris. Ada tiga kepala, dan tak satu pun dari mereka mencetuskan ide untuk menyertakan penyebab kematian Suyin.

Mana One kini dikepalai oleh kakak Suyin, Jiuming (Wu Jing), yang juga bertugas merawat puteri sang adik, Meiying (Sophia Cai). Jiuming berambisi meneruskan penelusuran ke dalam palung selaku tempat tinggal para megalodon. Bisa ditebak, di satu titik penelusuran itu berakhir pada kecelakaan, yang membuat para kru Mana One terjebak di tengah habitat alami megalodon.

Apa yang kemudian terjadi? Kalau "pembantaian oleh megalodon" jadi jawaban yang muncul di kepala kalian, bersiaplah kecewa. Seolah terkekang oleh pengurangan bujet (dari 178 juta di film pertama jadi 129 juta), Meg 2: The Trench cenderung pelit memamerkan wujud sang monster yang seharusnya merupakan jualan utama.

Babak pertamanya didominasi obrolan hambar dari mulut jajaran manusia tanpa penokohan menarik. Mereka membicarakan banyak hal, dari tetek bengek ilmiah, obrolan mengenai keluarga, atau sebatas saling melempar gurauan, namun tak satu pun akan menempel di ingatan, karena seluruh interaksi itu hanya berstatus penambal durasi. Alat pengulur waktu sampai pembuat filmnya diberi lampu hijau untuk memunculkan sang hiu.

Babak keduanya berisi upaya kru Mana One bertahan hidup di dasar palung. Di kursi penyutradaraan, Ben Wheatley mungkin mengira ia sedang menggarap judul-judul seperti Kill List (2011) dan A Field in England (2013) yang melambungkan namanya satu dekade lalu. Pendekatannya terlampau serius, menampilkan aktivitas jalan santai karakternya di bawah laut dengan tempo lambat yang melelahkan, tanpa sedikitpun cengkeraman atmosfer. Begitu tiba waktunya meningkatkan intensitas, Wheatley juga kepayahan dalam menyajikan kekacauan, yang semakin kacau hingga sukar dinikmati akibat ketidaktepatan pilihan shot serta penyuntingan buruk.

Memasuki 30 menit terakhir, Meg 2: The Trench berusaha memenuhi janjinya tatkala melepas ketiga monsternya (megalodon, gurita raksasa, dan Jason Statham) ke permukaan. Itu pun tidak dengan maksimal. Wheatley masih malu-malu mengakui jati diri karyanya, melalui pendekatan yang tetap mengekang keliaran.

Menjelang penutup, secercah harapan sempat muncul kala filmnya menampilkan pertarungan dua raksasa, sedangkan Statham beraksi bak superhero bersenjatakan "pedang baling-baling". Sayang, pemandangan yang seharusnya memenuhi Meg 2: The Trench itu berlangsung terlalu singkat. Lebih baik saya menonton ulang Mega Shark Versus Giant Octopus (2009).

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

21 komentar :

Comment Page:Posting Komentar