REVIEW - SUMALA

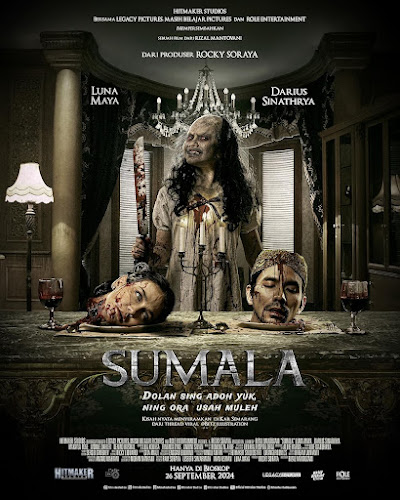

Seperti jamaknya produksi Hitmaker, Sumala yang mengadaptasi utas buatan Betz Illustration terlihat megah. Sebuah horor mahal. Tapi kantong tebal itu nyatanya tak membuatnya peduli pada detail. Sebaliknya, film garapan Rizal Mantovani (horor keempatnya sepanjang tahun 2024) ini seolah bersikap peduli setan hingga terkesan mengerdilkan penontonnya.

Berlatar tahun 1940-an di Semarang, hiduplah Soedjiman (Darius Sinathrya) dan Sulastri (Luna Maya), pasangan suami istri dengan nama yang "sangat Jawa" tapi sama-sama berwajah bule. Tentu Bahasa Jawa mereka, yang tidak mengetahui perbedaan wedi (takut) dan wedhi (pasir), juga berantakan. Biasanya saya bisa memaklumi lubang semacam ini, yang cenderung didasari alasan komersil, tapi Sumala sudah kelewat batas.

Tidak seperti film beraroma "Jawakarta" lain, bukan cuma tokoh utamanya yang kacau dalam berbahasa, jajaran pemeran pendukungnya pun demikian. Kenapa filmnya enggan memilih orang Jawa tulen guna memerankan karakter pendukung yang notabene tak memberi dampak finansial berarti? Naskah buatan Riheam Junianti, yang beberapa kali terbolak-balik menempatkan ngoko dan kromo, turut bertanggung jawab pada kekacauan tata bahasa itu.

Tapi bukan detail bahasa saja yang tidak film ini indahkan. Setumpuk kejanggalan lain bakal menyusul, seiring guliran alur yang menyoroti upaya Soedjiman dan Sulastri untuk memiliki anak setelah menikah bertahun-tahun. Mimpi itu akhirnya jadi kenyataan ketika Sulastri, yang nekat melakukan perjanjian dengan iblis, hamil anak kembar, yang bakal diberi nama Kumala dan Sumala.

Pada akhirnya Kumala (Makayla Rose Hilli) lahir walau dalam kondisi cacat, sedangkan bayi Sumala yang berasal dari benih iblis harus kehilangan nyawa. Kita pun menyaksikan bagaimana Sumala kembali dari kematian untuk menebar teror dengan menjadikan Kumala sebagai medium.

Kumala adalah gadis malang. Kondisinya membuat sang ayah kerap memberi siksaan, sedangkan anak-anak kampung sekitar gemar merundungnya. Anak-anak tersebut berasal dari keluarga miskin yang orang tuanya bekerja di bawah Soedjiman. Pada masa itu, di desa pula, rasanya mustahil ada rakyat jelata berani kurang ajar terhadap keluarga sang tuan tanah.

Hal lain yang tidak kalah janggal adalah detail rumah Soedjiman, dengan segala sentuhan yang terlampau modern di banyak sisi (saklar lampu, kenop pintu, dll.), sehingga mustahil eksis di era 1940-an, tidak peduli sekaya apa pun sang pemilik rumah. Segala kejanggalan di atas rutin mewarnai durasinya yang mencapai 113 menit. Terlalu panjang. Apalagi filmnya tak disertai kisah yang cukup kuat untuk menyokong durasi selama itu.

Di kursi penyutradaraan, Rizal Mantovani dengan kemampuannya merangkai gambar cantik memang partner sempurna bagi Hitmaker. Dibantu sinematografi arahan Enggar Budiono serta musik gubahan Ricky Lionardi, Rizal memastikan seluruh adegannya memancarkan kesan megah. Tapi seperti biasa pula, Rizal langsung kehilangan taring kala dihadapkan pada tugas mengemas teror.

Melanjutkan tradisi Hitmaker, film ini kembali mengandalkan parade gore, yang dikemas begitu generik oleh Rizal. Minim kreativitas, dan jika membicarakan sadisme, kadarnya pun tidaklah mencengangkan. Belum lagi ketiadaan setup yang membuat banjir darahnya terkesan numpang lewat semata. Kesadisan asal-asalan yang datang dan pergi begitu saja. Entah apa jadinya Sumala kalau bukan karena Makayla Rose Hilli. Bocah 11 tahun ini tampil dengan akting mumpuni dalam peran ganda yang bertolak belakang, menggendong Sumala seorang diri di saat para orang dewasa yang terlibat seolah tidak peduli.

REVIEW - HOME SWEET LOAN

Di antara semua karya sineas Indonesia tahun ini, mungkin Home Sweet Loan yang paling merepresentasikan "orang biasa". Orang-orang yang harus berjibaku dengan realita tanpa bantuan keluarga kaya atau rekan-rekan pemegang kuasa, hingga untuk memiliki tempat berteduh milik sendiri saja kesulitan. Mereka yang luntang-lantung layaknya seekor keong yang berjuang menemukan cangkang baru sebagai rumah.

Mengadaptasi novel berjudul sama buatan Almira Bastari, kisahnya berpusat pada keseharian Kaluna (Yunita Siregar), seorang karyawan swasta kelas menengah yang hidup sederhana demi mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Sebelum mimpi itu tercapai, Kaluna masih harus tinggal di rumah orang tua bersama dua kakaknya, Kanendra (Ariyo Wahab) dan Kamala (Ayushita), yang sama-sama sudah menikah dan memiliki anak.

Sabrina Rochelle Kalangie selaku sutradara, yang turut menulis naskah bersama Widya Arifianti, secara amat akurat menggambarkan pergulatan kaum kelas menengah lewat kehidupan protagonisnya. Bagaimana hasrat mempunyai rumah acap kali juga didorong keinginan untuk bebas dari keluarga, yang alih-alih mendukung, justru tak jarang menjadi benalu.

Sebagai satu-satunya lajang di keluarga, Kaluna dianggap punya beban paling ringan walau tidak pernah secara gamblang diutarakan. "Lo bakal ngerti kalau udah punya anak", ucap iparnya, Natya (Ina Marika), menanggapi keluhan Natya mengenai anak-anaknya. Di kesempatan lain, Kanendra si putra sulung pun dengan santai menyuruh adik bungsunya itu mengisi token listrik yang habis.

Satu-satunya tempat Kaluna menuangkan keluh kesah adalah tiga sahabatnya: Danan (Derby Romero), Tanish (Risty Tagor), dan Miya (Fita Anggriani Ilham). Merekalah yang setia menemani Kaluna berkeliling Jakarta mencari tempat tinggal idaman. Tapi biar bagaimanapun, sahabat tidak berada di sisinya setiap saat. Terkadang alunan musik di earphone merupakan satu-satunya kawan Kaluna.

Ketika lagu diputar, adegan berubah menjadi gerak lambat. Rasanya itu juga yang Kaluna inginkan. Sejenak melambatkan laju hidupnya, lalu menenggelamkan diri dalam ruang intim yang damai dan sepenuhnya adalah milik dia. Di satu kesempatan, baterai earphone Kaluna habis sewaktu ia masih berada di atas bus. Betapa menyiksa perjalanan pulang itu bagi Kaluna, dan saya rasa banyak penonton bakal memahami kondisi tersebut.

Relevansi dan akurasi memang kekuatan utama Home Sweet Loan. Kesan itu hadir di banyak aspek, dari konflik utama sampai detail-detail kecil selaku penguat realisme. Perhatikan saat sayup-sayup terdengar lagu legendaris Bakpao Mega Jaya di lingkungan rumah Kaluna. Hanya warga kelas menengah yang bakal segera mengenali jingle tersebut.

Yunita Siregar membawa sensitivitas yang sama dalam aktingnya. Diwakilinya kegelisahan kelas pekerja yang isi pikirannya selalu dipenuhi beban, hingga sejenak berbahagia saja sulit. Beberapa kali ia tersenyum namun matanya tak beranjak dari kesenduan. Tatkala segala beban yang cenderung dipendam itu akhirnya meledak di sebuah adegan emosional berlatar meja makan, sang aktris bak menjadi corong perasaan kalangan yang ia representasikan.

Realisme milik Home Sweet Loan terus bertahan hingga konklusi yang tak menawarkan jalan keluar "ajaib" bagi si tokoh utama. Karena pada kenyataannya selalu ada harga yang harus dibayar oleh orang biasa dalam setiap pilihan yang diambil, dan mau tidak mau hidup mereka harus terus bergerak dan berubah demi tercapainya kebahagiaan.

Salah satu momen paling hangat di filmnya terjadi saat Kaluna berhasil menemukan rumah idamannya. Senyumnya mengembang lebar. Sesuatu yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Kemudian dia mengitari tiap sudut rumah sambil membayangkan hal-hal yang kelak ingin dilakukan di situ, seperti memasak atau sekadar merebahkan tubuh yang lelah sepulang kerja di sofa.

Sangat sederhana, tetapi begitu hangat. Sabrina menangani momen itu dengan kepekaan luar biasa, memancarkan romantisme yang lebih manis daripada adegan percintaan mana pun. Mungkin karena kita memang sedang menyaksikan romantika antara manusia dengan mimpinya.

REVIEW - I, THE EXECUTIONER

"Don't cross the line". Kalimat tersebut tertera di poster film yang merupakan sekuel dari Veteran (2015) ini. Tapi bukankah "melewati batas" merupakan hal yang kerap protagonisnya lakukan di film pertama? Benar, dan salah satu keunggulan I, the Executioner memang terletak pada bagaimana tindakan si tokoh utama yang ambigu secara moral, kini berbalik "menggigit" dia.

Alurnya masih berfokus pada unit investigasi kejahatan kekerasan di mana Seo Do-cheol (Hwang Jung-min) tergabung. Kali ini giliran pembunuh berantai yang mereka buru. Bukan pembunuh berantai biasa, melainkan sosok yang mampu menggaet dukungan publik karena ia mengeksekusi para pelaku kejahatan yang gagal diadili secara setimpal oleh hukum. Sebagai tambahan amunisi, Do-cheol merekrut Park Sun-woo (Jung Hae-in), si polisi muda jago beladiri.

Di luar dugaan I, the Executioner bukan sebatas blockbuster kosong. Naskah yang ditulis oleh sang sutradara, Ryoo Seung-wan, bersama Lee Won-jae, membawa Do-cheol pada perenungan terkait dosa-dosa masa lalunya. Si polisi veteran yang dahulu membenarkan tindak kekerasan pada penjahat, pula tak ragu menyogok jurnalis demi asupan informasi, kini mendapati hal-hal tersebut berbalik merugikannya.

Si pembunuh memanfaatkan budaya media sosial guna menggiring opini publik terkait pembenaran terhadap tindak kekerasan, sedangkan si jurnalis (Shin Seung-hwan) yang kini banting setir menjadi Youtuber berbalik menyudutkannya. Perenungan soal garis pemisah antara benar dan salah itu makin menarik berkat taburan bumbu misteri, yang dengan cerdik bakal membuat penonton tetap meragukan analisis mereka soal identitas si pelaku biarpun segala fakta telah terpapar di depan mata.

Walau demikian, penceritaannya masih jauh dari sempurna. Serupa kelemahan film pertama, Ryoo Seung-wan masih kurang piawai menjaga intensitas tatkala adegan aksi tengah absen dari layar. Kisahnya pun begitu ambisius hingga tak lagi menyisakan ruang eksplorasi bagi beberapa subplot, termasuk konflik antara Do-cheol dengan putranya, Woo-jin (Byun Hong-jun), yang telah memasuki usia remaja, dan kerap terlibat perkelahian di sekolah.

Patut disayangkan, sebab konflik yang menyentil soal dampak pola asuh buruk (di film pertama Do-cheol mewajarkan anak laki-laki yang suka berkelahi) serta tendensi depresi pada remaja ini memiliki relevansi cukup tinggi.

Lain cerita bila membicarakan aksi. Dibantu tata kamera Choi Young-hwan yang membuat filmnya nampak megah tanpa bergantung pada efek komputer, juga lagu temanya yang ikonik sekaligus mampu memancing adrenalin, Ryoo Seung-wan menunjukkan cara untuk menyulap ide aksi generik menjadi lebih segar. Contoh terbaiknya bisa dilihat pada baku hantam di atap gedung berlatar guyuran hujan deras yang tersaji epik.

Seperti Veteran, di sini Ryoo Seung-wan bak menyalurkan kecintaannya terhadap karya-karya Jackie Chan dengan mendorong karakternya hingga ke titik batas kemampuan fisik mereka, dari berlarian di tengah keramaian kota, melakukan beragam gerakan parkur berbahaya. Di tengah gempuran blockbuster penuh polesan komputer, I, the Executioner dengan semangat punk rock liar miliknya tampil begitu menyegarkan.

REVIEW - TUESDAY

Tuesday memadukan realisme A24 dengan keajaiban surealisme khas Studio Ghibli, sebuah pilihan berisiko yang berujung melahirkan presentasi kreatif mengenai kehidupan dan kematian. Hebatnya, ini merupakan debut bagi Daina O. Pusić selaku sutradara sekaligus penulis naskah.

Judul filmnya diambil dari nama si protagonis, Tuesday (Lola Petticrew), remaja 15 tahun yang harus hidup di atas kursi roda akibat penyakitnya. Sang ibu, Zora (Julia Louis-Dreyfus) yang berpura-pura masih memiliki pekerjaan, pergi sepanjang hari berkeliling tanpa tujuan, meninggalkan Tuesday berdua dengan Billie (Leah Harvey), suster muda yang kurang cakap berkomunikasi. Zora nampak melepas tanggung jawab, namun seiring waktu penonton bakal dibuat memahami alasannya.

Lalu seekor burung makaw (disuarakan oleh Arinzé Kene) mengunjungi Tuesday. Bukan burung biasa, melainkan perwujudan kematian yang datang untuk mencabut nyawa si gadis remaja. Menariknya, di usia semuda itu, Tuesday sama sekali tidak takut, dan malah menjalin hubungan akrab dengan sang burung, memandikannya, mengajarinya mengisap vape, sampai mendengarkan lagu It Was a Good Day milik Ice Cube berdua.

Tuesday memilih berteman dengan kematian alih-alih menampik atau membencinya, dan Pusić pun mulai mengembangkan alur secara kreatif. Terutama pasca sebuah twist mengejutkan selepas Zora menyadari keberadaan si burung, sedangkan di saat bersamaan dunia luar dilanda kekacauan mematikan. Di situlah kita diajak menyadari bahwa kematian, walaupun terasa mengerikan, memang diperlukan dan merupakan bagian esensial dari lingkaran kehidupan.

Semakin jauh film ini mengeksplorasi elemen fantasi liarnya, semakin nampak pula betapa besar pertaruhan berisiko yang Pusić ambil. Harus diakui beberapa adegan akan lebih efektif, serta mengurangi kemungkinan timbulnya inkonsistensi tone, bila dieksekusi dalam medium animasi. Ditambah lagi faktor keterbatasan biaya yang membatasi ruang gerak Pusić kala menyusun berbagai peristiwa magis.

Tuesday masih jauh dari sempurna. Eksplorasi alurnya masih menyisakan beberapa tanda tanya seputar mitologi dunianya (Kenapa tidak ada yang terpikir untuk berbuat nekat seperti Zora? Bagaimana mungkin si burung sempat menemani Tuesday seharian di saat ratusan ribu orang meninggal di seluruh dunia dalam sehari?). Tapi sekali lagi, kreativitas yang Pusić bawa begitu menyegarkan. Apalagi didukung penampilan kuat Julia Louis-Dreyfus sebagai seorang ibu yang belajar betapa pentingnya "mendengarkan" sang buah hati.

(JWC 2024)

REVIEW - ODDITY

Seperti judulnya, Oddity adalah film yang aneh. Keanehan bukan sesuatu yang sepenuhnya asing. Sebaliknya, ia terasa familiar, namun setelah diperhatikan lebih lanjut, berbagai perbedaan tak biasa mulai nampak. Melalui karya terbarunya ini, Damian McCarthy berhasil mengutak-atik banyak formula usang dalam film horor.

Dani (Carolyn Bracken) tinggal seorang diri merenovasi rumah barunya di area pedesaan, sementara sang suaminya yang seorang psikiater, Ted (Gwilym Lee), sedang lembur di rumah sakit. Ketika Dani, dengan senyum penuh kasih sayang, berkata "I love you" lewat telepon, Ted menjawab "I love you too", namun sosoknya membelakangi kamera. Entah seperti apa ekspresinya kala mengucapkan itu. Benarkah Ted juga mencintai istrinya?

Malam itu, Dani diminta membukakan pintu oleh Olin (Tadhg Murphy), mantan pasien Ted, yang hanya memiliki satu mata, dan mengingatkan pada protagonis di film pendek buatan McCarthy, How Olin Lost His Eye (2013). Olin mengaku melihat seseorang diam-diam memasuki rumah Dani. Apakah Olin berkata jujur? Pemandangan ini mengingatkan pada banyak prolog film slasher dan home invasion. Sekali lagi, familiar.

Sampai alurnya melompat setahun ke depan, mengungkap bahwa malam itu Olin membunuh Dani, memperlihatkan mayat salah satu pasien dengan kepala hancur berkeping-keping, mendapati Ted telah memiliki kekasih baru bernama Yana (Caroline Menton), lalu membawa penonton berkenalan dengan Darcy (juga diperankan Carolyn Bracken), saudari kembar Dani, yang juga seorang cenayang. Di situlah Oddity menegaskan jika "familiar" bukanlah kata yang pas disematkan padanya.

Oddity punya struktur narasi yang aneh, untuk sebuah film yang dari luar nampak seperti horor supernatural biasa. Dibantu penyuntingan Brian Philip Davis, McCarthy menyematkan beberapa flashback singkat yang akan membuat penontonnya merasa seperti cenayang dengan kekuatan mengintip ke masa lalu, atau melihat hal-hal yang tak kasat mata bagi manusia biasa.

Sama seperti Darcy. Pemilik toko barang antik sarat aroma klenik ini (boneka kelinci dari film Caveat menjadi salah satu koleksinya) punya kemampuan untuk "melihat". Kemampuan itu dipakai guna menyelidiki ketidakberesan di balik kematian Dani, termasuk saat Darcy berkunjung ke rumah Ted sembari membawa hadiah berupa patung kayu raksasa dengan wajah mengerikan bak iblis.

Kedatangan Darcy menambah pekat kabut misteri dalam alurnya. Apakah patung tersebut merupakan entitas jahat? Atau justru ada kekuatan yang lebih jahat bersemayam di rumah itu? Hendak dibawa ke mana kisahnya? Naskah bautan McCarthy menolak berjalan di rute konvensional. Dia gabungkan beragam subgenre horor, dari slasher, supernatural, rumah berhantu, hingga kisah balas dendam, dengan tujuan mengecoh ekspektasi penonton di berbagai titik.

Tidak hanya gaya bercerita, sang sineas juga jago mengecoh ekspektasi dalam hal menakut-nakuti. Beragam amunisi diterapkan, dari rangkaian shot berisi kehampaan di sudut-sudut ruang gelap yang menyulut rasa cemas, jumpscare mengejutkan yang tak jarang penyusunannya terasa cerdas, hingga detail kecil seperti derit kayu yang terdengar mencekam.

Segala kreativitas milik Oddity ibarat pengingat supaya sebagai penonton, kita tidak terjerumus dalam arogansi, sebagaimana Ted sang skeptis, yang terdengar sombong tiap merendahkan Darcy dan sudut pandang mistisnya. Sebanyak apa pun film horor telah dikonsumsi, bukan berarti kita telah mengetahui segalanya. Oddity adalah keanehan yang bakal meruntuhkan arogansi tersebut.

REVIEW - NEVER LET GO

Berbeda dengan banyak karya Alexandre Aja sebelumnya yang menawarkan ketegangan tingkat tinggi serta kekerasan, Never Let Go lebih memfokuskan diri pada penceritaan, yang utamanya membicarakan soal pola asuh. Walau sama sekali tidak baru, presentasi solid miliknya seolah jadi pembuktian bahwa sang sineas menolak terjebak dalam stagnasi karir.

Di sebuah kabin di tengah hutan, tinggal seorang ibu (Halle Berry) bersama dua putera kembarnya, Nolan (Percy Daggs IV) dan Samuel (Anthony B. Jenkins). Mereka tidak pernah bersinggungan dengan dunia luar, hidup terasing sembari mengandalkan alam sekitar sebagai cara bertahan hidup. Di suatu titik, ketika stok makanan habis sementara para hewan tak lagi nampak, mereka mulai menggoreng kulit kayu. Sebagai horor bertema survival, Never Let Go cukup berhasil memberi gambaran menarik tentang perjuangan karakternya.

Bukan cuma itu, mereka menerapkan aturan untuk mengikat tubuh memakai tali ketika berada di luar rumah. Penyebab gaya hidup aneh tersebut adalah karena sang ibu percaya bahwa iblis berwujud monster ular telah menguasai dunia, dan satu-satunya perlindungan adalah rumah mereka yang telah diberkati. Jika ada yang melepaskan ikatan tali tersebut, iblis bakal segera memangsanya.

Jika ada yang dicurigai "terkontaminasi" kegelapan si iblis, ia harus berlutut, mengucap sumpah suci, sambil menyentuh kayu yang telah diberkati. Ritual yang terdengar dibuat-buat. Apalagi cuma sang ibu yang bisa melihat sosok sang iblis, yang selalu hadir dalam wujud orang-orang terdekatnya yang telah tiada.

Seiring waktu Nolan meragukan segala cerita mengenai iblis tersebut, sedangkan Samuel bersikukuh untuk patuh pada perintah ibunya. Perpecahan mulai tumbuh, yang semua bermuara pada pertanyaan seputar pola asuh. Never Let Go adalah kisah tentang bagaimana orang tua yang "belum selesai" dengan dirinya sendiri, di mana hatinya masih dihinggapi ketakutan serta rasa bersalah dari masa lalu, berujung menularkan semuanya pada anak-anaknya sehingga mengganggu proses tumbuh kembang mereka.

Never Let Go ibarat perkawinan antara Dogtooth (2009) karya Yorgos Lanthimos dan The Village (2004) milik M. Night Shyamalan. Subteks terpendam mengenai dinamika ibu-anak di atas, ditambah pertanyaan standar mengenai "Apakah iblis itu memang ada?", memang merupakan hal-hal yang sudah berulang kali dikupas oleh film horor. Cenderung usang, tapi setidaknya, di luar babak ketiga yang agak kacau dalam menangani beraneka "rules" miliknya, naskah buatan Kevin Coughlin dan Ryan Grassby bertutur dengan lumayan rapi.

Jajaran pemainnya pun tampil baik. Berkat keberhasilan menangani gejolak emosi kompleks, dua pelakon ciliknya, Percy Daggs IV dan Anthony B. Jenkins, nyatanya mampu mengimbangi performa solid Halle Berry sebagai ibu yang psikisnya terus dikacaukan oleh luka-luka yang tak kunjung pulih.

Terkait teror, selain efektivitas beberapa jumpscare-nya dalam mengageti penonton, juga segelintir efek spesial mumpuni terutama sebuah efek praktikal di babak akhir, Aja tidak pernah benar-benar membawa intensitas filmnya ke titik puncak. Mungkin ambiguitas terkait eksistensi sang iblis menyulitkannya memaksimalkan ketegangan sebagaimana ia lakukan di karya-karya sebelumnya. Tapi sekali lagi, Never Let Go menawarkan hal yang jarang Aja tawarkan, yakni horor yang mengedepankan penceritaan.

REVIEW - SPEAK NO EVIL

Seperti film orisinal produksi Denmark yang rilis dua tahun lalu, Speak No Evil versi remake masih menawarkan thriller intens, namun bedanya, karya terbaru James Watkins (Eden Lake, The Woman in Black) ini tidak cuma menyisakan rasa pahit seusai ditonton. Karena daripada menjadikan karakternya sebagai tumbal simbolisme, mereka dibawa melewati proses belajar.

Semua berawal saat pasutri asal Amerika yang kini menetap di London, Ben (Scoot McNairy) dan Louise (Mackenzie Davis), mengajak puteri mereka, Agnes (Alix West Lefler), berlibur ke Italia. Di sanalah mereka berkenalan dengan sesama turis, yakni pasutri asal Inggris, Paddy (James McAvoy) dan Ciara (Aisling Franciosi), yang juga berkunjung bersama sang putra tunggal, Ant (Dan Hough).

Jurang kontras antara kedua pasangan segera nampak. Ben-Louise dengan segala kekakuan mereka takjub menyaksikan Paddy-Ciara yang penuh kebebasan dalam berperilaku. Singkat cerita, pertemanan kedua pihak, terutama Ben dan Paddy, tumbuh begitu cepat. Bahkan seusai liburan, Ben menerima ajakan Paddy menginap di rumah mereka yang terletak di area terpencil.

Tidak sulit menebak bahwa ada yang tidak beres di balik segala kesempurnaan yang Paddy dan Ciara perlihatkan. Tapi daripada meminta penontonnya bermain tebak-tebakan, Speak No Evil lebih seperti ajakan mengobservasi. Di situlah naskah buatan naskah buatan James Watkins tampil cemerlang dalam menghantarkan studi karakter.

Tanpa banyak musik dan cenderung mengutamakan ambient natural, paruh pertama filmnya menyoroti tindak-tanduk dua pasangan. Pelan-pelan kita tahu bahwa Ben tengah mengalami krisis maskulinitas. Karirnya hancur, begitu pula rumah tangganya. Sebagai pria dia merasa tak berguna, dan mungkin memang demikian adanya, melihat betapa pasifnya Ben menyikapi berbagai masalah.

Dinamika menarik pun tercipta kala hubungannya dengan Paddy semakin erat. Ben bagai melihat figur idola dalam diri Paddy: ayah keren nan menyenangkan, pula suami jantan berbadan kekar. Sedangkan Paddy, seiring waktu makin terlihat bak representasi pemerintah otoriter. Dia manipulasi orang-orang di sekitarnya, membuat mereka luput menyadari sedang menikmati kebebasan palsu dan berada di bawah kendali figur pemimpin mematikan.

Bukan berarti paruh pertamanya minim ketegangan. Melihat bagaimana Paddy dan Ciara secara perlahan mulai menunjukkan keanehan cukup memancing rasa ngeri. Salah satu adegan yang paling berkesan adalah ketika Ben dan Louise bertengkar dalam kamar, tanpa menyadari ada yang tengah diam-diam mengawasi mereka. Sekali lagi, layaknya para penguasa yang mengintai perilaku rakyatnya supaya bisa menancapkan kontrol mereka.

Paruh keduanya cenderung lebih konservatif. Tempo dipercepat, musik pun tak lagi malu-malu untuk membungkus situasi. Mengecewakan? Tentu tidak. Pertama, di sinilah para protagonis memulai proses belajar mereka. Berbeda dengan pasutri di versi Denmark, Ben dan Louise lambat laun menolak bersikap pasif (terutama Louise) dan tunduk pada ketidakberdayaan sebagai korban.

Kedua, sang sutradara amat lihai menggedor jantung penonton melalui serangkaian aksi kucing-kucingan, yang menjadikan penampilan James McAvoy selaku sentral. Sang aktor bukan sekadar menghidupkan antagonis psikopat biasa, melainkan sesosok predator intimidatif yang doyan bermain-main dengan mangsanya. Pada kenyataannya para penguasa otoriter memang ibarat predator buas tanpa hati.

REVIEW - LAURA

Laura layak dijadikan standar minimum bagi film Indonesia yang mengangkat peristiwa tragis di dunia nyata. Alasan komersil tetap melandasi eksistensinya, tapi ia dibuat dengan respek. Ada rasa kasihan yang muncul saat menonton, tapi bukan semata-mata mengeksploitasi penderitaan. Filmnya memancing kesedihan, tapi seperti tagline yang diusung (A True Story of A Fighter), ia juga menyoroti perjuangan.

Laura Anna Edelenyi (di sini diperankan oleh Amanda Rawles) meninggal pada 15 Desember 2021 dalam usia 21 tahun. Usia yang semestinya menandai awal kegemilangan daripada akhir perjalanan, dan film karya Hanung Bramantyo ini mengajak kita melihat detail berbagai peristiwa di balik kepergian yang terlalu cepat itu.

Semua berawal dari kecelakaan lalu lintas yang dialami Laura bersama pacarnya kala itu, Jojo (Kevin Ardilova), yang menyetir mobil pada dini hari dalam kondisi mabuk. Jojo hanya mendapat luka kecil, namun cedera yang Laura alami membuat hampir sekujur tubuhnya lumpuh. Di tengah kondisi darurat tersebut, Jojo enggan segera menghubungi ibu Laura (Unique Priscilla), pun dari berbagai pertanyaan yang dia ajukan kepada dokter, terkesan cuma mementingan keselamatan diri sendiri.

Naskah buatan Alim Sudio secara tegas memperlihatkan perspektifnya. Jojo adalah penyebab dari seluruh penderitaan Laura. Tidak berlebihan pula menyebut bahwa ia membunuh si gadis muda. Dari situlah naskahnya menghadirkan proses Laura berusaha lepas dari hubungan toxic yang ia jalani, dengan harapan para perempuan lain di luar sana mampu melakukan hal serupa.

Jojo jelas tak memedulikan kesehatan Laura. Tapi di tengah anjuran sahabat-sahabatnya, juga sang kakak, Irene (Carissa Perusset), untuk meninggalkan sang kekasih, Laura sempat bersikukuh mempertahankan Jojo. Tindakan itu bukan sebatas kebodohan tanpa alasan. Sejak awal, filmnya sudah menanam sebuah pondasi mengenai ketakutan terbesar dalam hidup Laura, yakni kesendirian. Dia tidak ingin ditelan rasa sepi seorang diri.

Sebagai cara memperkuat pesannya, paruh awal Laura dikemas memakai format non-linear. Penonton diajak secara bergantian mengobservasi, kemudian membandingkan hubungan Laura-Jojo antara sebelum dan sesudah berpacaran. Jojo yang awalnya bersikap manis, perlahan-lahan memunculkan warna aslinya. Sebuah pengingat agar tak mudah dibutakan oleh gerak-gerik romantis laki-laki.

Penceritaan itu sayangnya tidak selalu berjalan lancar. Kesan "serba tiba-tiba" sempat menjangkit alurnya. Tiba-tiba Laura berkuliah di Budapest karena suatu alasan, tiba-tiba Laura pulang ke Indonesia, tiba-tiba ia menjadi selebgram. Kekurangan ini berangsur-angsur berkurang seiring gaya bercerita yang beralih ke format lebih konvensional dengan meninggalkan bentuk non-linear.

Aliran alurnya lebih mulus, meski tidak menghilangkan fakta, bahwa ketimbang satu jalinan kisah yang kohesif, Laura lebih seperti kumpulan momen-momen, yang berbekal pengarahan super dramatis khas Hanung (luapan emosi meledak-ledak, musik yang secara gamblang menentukan apa yang mesti penonton rasakan), disusun dengan tujuan membuat penonton berurai air mata, atau kebakaran jenggot mengutuk kebejatan Jojo. Ada kalanya berhasil, walau terkadang timbul harapan supaya Hanung bersedia mengurangi kadar dramatisasi di beberapa titik.

Satu departemen yang tak meninggalkan sedikit pun keluhan adalah akting. Ketika Amanda Rawles bukan hanya begitu mirip menghidupkan tiap sisi Laura dari gerak-gerik hingga cara bicara, pula menangkap semangat juang mendiang dengan begitu baik, Kevin Ardilova pun sukses menciptakan salah satu antagonis paling busuk di industri perfilman Indonesia tahun ini. Tapi jangan lupakan jasa Unique Priscilla yang berkali-kali menyulut banjir air mata lewat caranya memerankan figur ibu, yang sekuat tenaga menolak terlihat rapuh. Sewaktu akhirnya ia mulai runtuh, begitu pula dinding perasaan saya.

REVIEW - TRANSFORMERS ONE

Salah satu kritik terbesar yang dialamatkan pada Transformers versi live action garapan Michael Bay adalah karakter manusia, yang alih-alih menambah bobot emosi justru terasa menyebalkan. Dangkal. Bumblebee (2018) dan Transformers: Rise of the Beasts (2023) coba memperbaiki itu, tapi Transformers One menawarkan alternatif solusi. Josh Cooley selaku sutradara mampu mengulangi pencapaiannya di Toy Story 4 (2019), dengan menghadirkan kisah kemanusiaan tanpa karakter manusia.

Kali ini kisahnya memang memindahkan latar dari Bumi ke Cybertron, jauh sebelum pecahnya pertempuran antara Autobots dan Decepticon. Optimus Prime masih menyandang nama Orion Pax (Chris Hemsworth), sedangkan Megatron dikenal sebagai D-16 (Brian Tyree Henry). Sebagai robot yang tak bisa bertransformasi karena lahir tanpa T-cog (transformation cog) sehingga menyandang status "kasta bawah" dan mesti bekerja di tambang, keduanya menjalin persahabatan.

Kita tahu D-16 bakal menjadi jahat akibat "dirusak" oleh kekuatan besar yang nantinya ia dapat. Naskah garapan Eric Pearson, Andrew Barrer, dan Gabriel Ferrari masih kurang mulus menggambarkan transisi itu, tapi setidaknya Transformers One telah mengingatkan bahwa rivalitas Optimus-Megatron bukan semata pertempuran kebaikan melawan kejahatan sebagaimana yang ditampilkan versi live action, tapi suatu benturan ideologi.

Sisi humanis Transformers One datang melalui penokohan keduanya. Bersama Elita (Scarlett Johansson) dan B-127 alias Bumblebee alias BADASSATRON (Keegan-Michael Key), mereka berjuang menghadapi sesuatu yang juga jadi lawan umat manusia di dunia nyata, yakni figur zalim yang melakukan segala tipu daya guna mempertahankan kuasa, termasuk menutupi kebenaran. Ketika Optimus tetap hadir dengan optimisme, Megatron dikuasai amarah membabi buta.

Transformers One memperlihatkan sebuah dunia kelam, yang tak pernah menciptakan inkonsistensi tone kala berpadu dengan banyaknya humor, berkat ketepatan naskahnya dalam menentukan timing sehingga dua hal berlawanan tersebut tidak bertabrakan. Di sisi lain, ia turut menyimpan keindahan. Sewaktu para protagonisnya diam-diam kabur dari Cybertron menuju area bernama "permukaan", mereka terkejut menyaksikan pemandangan di sana. Keterkejutan itu bisa dijustifikasi karena visualnya memang begitu indah.

Keindahan yang terus dijaga hingga saat filmnya diisi gelaran aksi. Josh Cooley seperti mempelajari ilmu Bayhem (di luar lemahnya presentasi drama, kepiawaian Bay mengeksekusi aksi tidak bisa disangkal), memakai banyak shot megah, juga "gerak kamera" dinamis sewaktu para robot saling baku hantam, terutama di babak puncak yang epik.

Keseimbangan. Itulah kunci sukses Transformers One. Menghadirkan aksi seru bukan berarti melupakan penceritaan, begitu pula sebaliknya. Di film ini, transformasi para Transformers bukan sebatas gaya-gayaan, melainkan ekspresi kebebasan. Kebebasan untuk berubah dan memilih menjadi apa pun.

REVIEW - 12.12: THE DAY

12.12: The Day melengkapi trilogi tidak resmi mengenai gejolak politik Korea Selatan pada tahun 1979. Selepas The Man Standing Next (2020) yang menyoroti detik-detik penembakan Presiden Park Chung-hee, kemudian Land of Happiness (2024) yang memotret proses persidangan bagi kasus tersebut, film garapan Kim Sung-su (Asura: The City of Madness, Musa, City of the Rising Sun) ini memang terasa seperti klimaks. Puncak dari kekacauan suatu negeri yang membawa penonton tepat ke pusat peperangan.

Pasca pembunuhan terhadap presiden dan diberlakukannya darurat militer, Mayor Jenderal Chun Doo-gwang (Hwang Jung-min) bersama para pengikutnya yang tergabung dalam organisasi militer tidak resmi bernama Hanahoe, berniat melakukan kudeta. Langkah awalnya adalah memfitnah lalu menculik Jenderal Jeong Sang-ho (Lee Sung-min) selaku pimpinan angkatan darat Korea Selatan pada 12 Desember 1979.

Berlawanan dengan Yoo Jae-myung di Land of Happiness yang minim kata-kata, interpretasi Hwang Jung-min terhadap Chun Doo-hwan cenderung banyak bicara. Bukan monster dingin yang diam-diam menyengat dari balik kegelapan, melainkan laki-laki tanpa hati yang rela melakukan apa saja agar tak menerima penghinaan. Alhasil, merebut tampuk kekuasaan pun jadi pilihan.

Di kutub berlawanan ada Mayor Jenderal Lee Tae-shin (Jung Woo-sung), yang terinspirasi dari Jang Tae-wan, komandan garnisun di Seoul yang menolak tunduk pada kudeta Hanahoe. Walau situasi menyudutkannya tatkala divisi lain berhasil dipukul mundur, atau memang enggan mengulurkan bantuan akibat tindak pengecut para petinggi, Tae-shin tetap berdiri tegak. Jung Woo-sung membawakan sisi heroik karakternya dengan baik.

Keberhasilan 12.12: The Day menjadi film Korea Selatan dengan jumlah penonton terbanyak keenam sepanjang sejarah (lebih dari 13 juta) salah satunya dipicu oleh tren media sosial, di mana penonton mengunggah angka denyut jantung mereka. Wajar saja. Filmnya memang efektif mengobrak-abrik perasaan.

Penonton dengan pemahaman mengenai peristiwa sejarah yang terjadi tentu tahu hasil akhir dari konflik ini, lalu menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan proses menuju kehancuran. Tapi serupa sang protagonis, naskahnya enggan menyerah begitu saja. Berbekal sorotan terhadap taktik Lee Tae-shin dan segelintir prajurit yang berada di pihaknya, penonton dibuat tanpa sadar melupakan pemahaman mereka akan fakta sejarah, kemudian berharap bahwa mungkin saja ada hasil berbeda.

Di kursi sutradara, Kim Sung-su mampu membangun intensitas lewat beragam situasi, dari konflik bersifat fisik seperti baku tembak di lapangan, hingga adu taktik dan mental yang bertempat di balik layar. 12.12: The Day adalah perjalanan menggedor jantung selama 140 menit yang bakal menyadarkan kita tentang seberapa mengerikannya ketika kekuatan dan kekuasaan digenggam oleh sosok yang menutup mata pada kemanusiaan.

(Catchplay, Vidio)

REVIEW - BEETLEJUICE BEETLEJUICE

"The weirdos are the best", ucap Tim Burton di sebuah wawancara dahulu kala. Burton muda seolah menjadikan tokoh-tokoh aneh dalam karyanya, sebagai representasi atas diri sendiri yang sulit terkoneksi dengan manusia lain. Begitulah citra yang terasa dari dua dekade pertama karirnya yang unik serta kaya warna.

Sedangkan di dua dekade berikutnya, entah karena pendewasaan atau status "sutradara ternama" yang membuatnya tak lagi terpinggirkan di lingkaran sosial, sentuhan magis Burton mulai memudar. Keanehan bukan lagi wujud ekspresi, melainkan sebatas komoditi yang wajib dipenuhi.

Sebagai sekuel yang hadir 36 tahun setelah film pertamanya, Beetlejuice Beetlejuice pun terkesan seperti satu lagi upaya mengikuti tren dengan memeras sisa-sisa potensi komersil dari waralaba lama di mana nostalgia jadi senjata. Tapi (untungnya) kenyataannya berbeda. Film ini justru ibarat medium bagi Burton untuk mengingat jati dirinya lagi, serta kembali pada performa terbaik sebagai sutradara.

Lydia Deetz (Winona Ryder) pun mengalami proses serupa. Si remaja gotik pembangkang di film pertama telah bertransformasi menjadi perempuan paruh baya yang mengakrabi kecemasan. Terkenal sebagai pembawa acara penelusuran rumah hantu di televisi berkat kemampuan melihat hantu justru membuatnya tersiksa. Si ibu tiri, Delia (Catherine O'Hara), mengomentari hilangnya jati diri asli Lydia, sedangkan sang puteri, Astrid (Jenna Ortega), kurang menyukainya.

Kematian sang suami, Richard (Santiago Cabrera), akibat kecelakaan kapal yang membuatnya dimangsa piranha merenggangkan hubungan Lydia dengan Astrid. Ironisnya, kematian dengan cara serupa yang menyatukan mereka lagi, saat ayah Lydia, Charles (aktor tanpa nama mengisi suaranya menggantikan Jeffrey Jones), tewas dimakan hiu di tengah laut.

Burton menggunakan animasi stop-motion guna memperlihatkan proses meninggalnya Charles yang dipenuhi nuansa komedi gelap. Sebuah adegan unik nan menggelitik, yang senada dengan bagaimana naskah buatan Alfred Gough dan Miles Millar memandang kematian. Daripada memotret kematian sebagai peristiwa menyeramkan serta menyedihkan, Beetlejuice Beetlejuice menjadikannya alat untuk melempar candaan.

Begitu pula para hantu. Bersama para protagonis, penonton diajak berpetualang mengarungi (semacam) akhirat, bertemu kembali dengan Betelgeuse (Michael Keaton) yang masih ingin menikahi Lydia, sembari di saat bersamaan berusaha kabur dari kejaran Delores LaVerge (Monica Bellucci), mantan istrinya yang kini menjadi hantu dengan kemampuan menyedot jiwa hantu lain.

Petualangan tersebut Burton pakai untuk menuangkan segala imajinasi liar khasnya yang seperti terkubur dalam beberapa waktu belakangan. Ditemani musik ikonis gubahan Danny Elfman, Burton membanjiri 104 menit durasi filmnya dengan beragam makhluk berdesain aneh, yang dihidupkan oleh kombinasi mumpuni antara efek praktikal dan komputer. Semuanya memuncak di adegan musikal eksentrik berhiaskan lagu MacArthur Park milik Richard Harris pada babak ketiga, yang tampil bak modifikasi kreatif bagi klimaks film pertama.

Pendekatan penuh gaya sang sutradara mampu mengobati rasa tidak puas mendapati lemahnya film ini kala bercerita. Di paruh awal ia terlalu berlarut-larut dalam proses menuju pokok permasalahan, hanya untuk terkesan begitu buru-buru menggerakkan alur memasuki paruh kedua. Sederhananya, cara bercerita Beetlejuice Beetlejuice amatlah kacau. Tapi sekali lagi, setidaknya Burton punya amunisi untuk menambal lubang tersebut.

Selain Burton, jajaran pemainnya, terutama Michael Keaton yang masih seliar puluhan tahun lalu, Catherine O'Hara lewat keabsurdan polahnya, dan Willem Dafoe sebagai Wolf Jackson si polisi hantu, turut mencuatkan sisi aneh mereka ke permukaan. Semua nampak bersenang-senang, karena ada kalanya bertingkah aneh malah terasa membebaskan. Tim Burton memang nampak begitu bebas dalam menggarap Beetlejuice Beetlejuice.

REVIEW - SENI MEMAHAMI KEKASIH

Sebelum menonton Seni Memahami Kekasih saya sempat mampir sejenak ke gelaran Land of Leisures, di mana orang-orang berdandan semenarik mungkin, para influencer media sosial bercengkerama sambil sesekali berswafoto, barang-barang bermerek dipamerkan, makanan mahal disajikan, musik meriah bergema, semua menunjukkan wajah gegap gempita Yogyakarta yang bahagia.

Kemudian saya menyaksikan adaptasi dari buku Sebuah Seni Untuk Memahami Kekasih karya Agus Mulyadi ini. Di situ nampak wajah Yogyakarta yang lebih sederhana, namun dengan kehangatan berlipat ganda. Wajah Yogyakarta yang membuat banyak manusia jatuh cinta, sekaligus menjadi latar bagi dua tokoh utamanya memadu cinta.

Kalis Mardiasih (Febby Rastanty) adalah gadis dari Blora yang merantau ke Surakarta untuk berkuliah, kemudian bekerja sebagai penulis di Yogyakarta. Sedangkan Agus (Elang El Gibran) merupakan editor bagi tulisan-tulisan Kalis di media Mojok. Berawal dari ikatan profesional, hubungan mereka segera berkembang ke ranah yang lebih personal. Keduanya saling jatuh cinta.

Kalis dan Agus makan malam di angkringan, berbelanja di toko perabot, menembus hujan deras di atas motor butut, berburu buku, lalu mampir ke kos masing-masing. Di dinding kamar kos Agus tergantung pecahan kaca kecil yang dipakai sebagai pengganti cermin untuk bersolek. Bagi orang yang pernah bergulat dengan kehidupan seadanya sebagai mahasiswa di Yogyakarta, Seni Memahami Kekasih terasa seperti rumah.

"Autentik" mungkin istilah yang paling pas. Apalagi naskah buatan Bagus Bramanti menjadikan Bahasa Jawa, lengkap dengan ragam celetukan serta pisuhan khasnya, sebagai bahasa utama. Elang El Gibran dan Febby Rastanty menjaga keautentikan itu, bukan cuma soal bahasa, tapi juga rasa yang masing-masing bawakan sebagai dua manusia biasa yang ingin bersama walau dihadapkan pada banyak hambatan.

Penceritaannya tidak senantiasa mulus. Jeihan Angga selaku sutradara menggerakkan alurnya secepat kilat, yang mungkin dimaksudkan untuk memberi kesan dinamis, namun tidak jarang membuat penuturannya tergesa-gesa. Kekurangan itu untungnya berhasil dibayar lunas oleh Jeihan dalam mengeksekusi banyolan-banyolan di naskahnya.

Lupakan Jeihan Angga versi Scandal Makers (2023) yang tumpul, dan mari sambut kembalinya Jeihan Angga versi Mekah I'm Coming (2019) yang begitu liar mengolah kejenakaan absurd. Dibantu nama-nama yang piawai melucu seperti Benidictus Siregar sebagai Pak RT dan Devina Aureel sebagai Yana, sahabat Kalis, mayoritas humornya mengenai sasaran (beberapa yang meleset masih bisa dimaafkan).

Kita diajak menertawakan takdir misterius yang digariskan Tuhan Yang Maha Bercanda kepada Kalis dan Agus. Banyak hambatan mesti mereka lewati, salah satunya dari dilema yang Kalis rasakan. Dia mencintai Agus, namun ada kekhawatiran bahwa berpacaran bakal menghambat karirnya. Apalagi Kalis telah menyaksikan kegagalan pernikahan Rahayu (Sisca Saras), sahabatnya yang bercerai akibat tindak kekerasan si mantan suami. "Semua laki-laki sama!", ucap Rahayu kala mengetahui Kalis tengah menjalin asmara.

Mungkin tidak semua penonton bakal menyetujui pilihan resolusi konflik yang film ini pakai, dan menganggapnya sebagai tindakan permisif. Bisa dipahami, tapi bagi saya film ini memang menawarkan sudut pandang lain. Sudut pandang yang mengutamakan menjadi "baik" ketimbang berbuat "benar", kemudian coba memanusiakan manusia dengan segala baik dan buruknya. Bukan cuma kekasih, ini juga sebuah seni untuk memahami (dan menjadi) manusia.

REVIEW - LAND OF HAPPINESS

"Negara sialan ini penuh dengan bajingan", ucap salah satu karakternya, menegaskan bahwa Land of Happiness merupakan kisah mengenai amarah akibat ketidakadilan para penguasa yang menempatkan rakyat jelata di posisi tidak berdaya. Sayangnya Choo Chang-min selaku sutradara juga tidak berdaya untuk melahirkan tontonan yang benar-benar menggigit, meski dibekali materi mumpuni serta jajaran pemain yang menghadirkan performa terbaik mereka.

Masalahnya satu: filmnya tidak pernah yakin ingin menjadi apa. Kisahnya diangkat dari penembakan terhadap Presiden Korea Selatan ketiga, Park Chung-hee, pada 26 Oktober 1979. Peristiwa tersebut telah beberapa kali diangkat ke layar lebar dalam beragam bentuk. Komedi satir di The President's Last Bang (2005), shakesperean kelam di The Man Standing Next (2020), dan 12.12: The Day (2023) yang mengambil jalur drama sejarah konvensional.

Park Tae-ju (Lee Sun-kyun dalam penampilan terakhirnya sebelum meninggal), anggota militer yang juga tergabung dalam KCIA (Korean Central Intelligence Agency) termasuk satu dari beberapa tersangka pembunuhan terhadap presiden, yang konon direncanakan oleh sang direktur, Kim Young-il (Yoo Seong-ju). Sebagai tentara yang patuh, atau lebih tepatnya kaku, Tae-ju mengaku hanya menuruti perintah atasan, yang baginya haram ditentang.

Jung In-hoo (Jo Jung-suk) ditunjuk sebagai pengacara Tae-ju yang mengemban tugas berat membebaskannya dari hukuman mati di pengadilan militer, yang persentase keberhasilannya amat kecil. Belum lagi adanya intervensi dari Mayor Jenderal Jeon Sang-doo (Yoo Jae-myung) selaku kepala tim investigasi gabungan yang senantiasa mengendalikan gerak-gerik hakim. Karakter sang jenderal dibuat berdasarkan Chun Doo-hwan, yang pada 12 Desember 1979 memimpin kudera militer dan menjadi Presiden Kora Selatan kelima.

Pengarahan Choo Chang-min, juga akting kedua aktor, terutama aura intimidatif Yoo Jae-myung, menciptakan hawa menyesakkan dalam interaksi perdana antara In-hoo dan Sang-doo, yang membuatnya tersaji begitu intens. Menilik momen tersebut, Land of Happiness seperti hendak menjadi drama politis serius nan kelam.

Tapi rupanya tidak. Penokohan In-hoo yang ada kalanya menyenggol ranah komedi (dibawakan dengan begitu baik oleh Jo Jung-suk), serta masuknya keluarga Tae-ju dalam lingkup cerita, menyematkan citra melodrama arus utama yang ringan dan bertujuan menguras air mata penonton kepada filmnya.

Masalahnya, supaya berhasil mengaduk-aduk perasaan, penonton harus dibuat terkoneksi lebih dulu dengan tokoh-tokohnya, yang mana gagal film ini lakukan. Sekali lagi, semua pelakon tampil solid. Hanya saja, naskahnya lemah dalam mengeksplorasi. Penelusuran terhadap sisi personal Tae-ju cuma dilakukan di permukaan, begitu pula hubungannya dengan In-hoo. Land of Happiness ingin menggambarkan kalau ikatan mereka berdua tak hanya relasi profesional belaka, namun luput menghadirkan interaksi yang lebih bermakna.

Tanpa eksplorasi memadai, air mata pun sulit ditumpahkan. Apalagi saat sang sutradara sendiri nampak ragu membungkus babak ketiganya sebagai melodrama mengharu biru, lalu memilih presentasi yang "less-dramatic", walaupun selama durasi filmnya yang menyentuh dua jam, musik dramatis hampir selalu mengiringi. Setidaknya, di balik krisis identitas tersebut, Land of Happiness masih efektif membuat kita mengutuk para penguasa lalim yang mengontrol masyarakat lewat rasa takut.

REVIEW - WE GROWN NOW

We Grown Now adalah kisah mengenai hidup. Bahwa hidup semestinya tidak stagnan, dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, individu tidak boleh takut untuk selalu bergerak, walau mengharuskannya meninggalkan sebuah tempat yang menggenggam banyak kenangan indah.

Mengambil latar pada awal 90-an di perumahan Cabrini-Green yang menampung banyak keluarga kulit hitam, We Grown Now mengajak penonton berkenalan dengan Malik (Blake Cameron James) dan Erik (Gian Knight Ramirez), dua bocah yang tak pernah luput menghabiskan waktu bersama sebagai sahabat. Kegiatan favorit mereka adalah "jumping", di mana orang-orang berkumpul di lapangan, kemudian berlomba untuk melompat setinggi mungkin sebelum mendarat di kasur.

Malik begitu ahli melompat, biarpun sang ibu, Dolores (Jurnee Smollett), melarangnya melakukan permainan yang menurutnya berbahaya itu. Dolores adalah tulang punggung keluarga, yang membanting tulang demi dua anak serta sang ibu yang tinggal bersamanya. Dia dihadapkan pada beratnya realita, sehingga wajar jika sudut pandangnya dipenuhi kehati-hatian. "Kita akan terjatuh kalau tidak berhati-hati", ucapnya. Sebaliknya, kepolosan Malik membuatnya berprinsip "jangan takut terbang".

Baik keluarga Malik maupun Erik hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan, namun suasana kekeluargaan di Cabrini-Green, di mana tiap orang saling mengenal, membuat mereka betah. Minhal Baig selaku sutradara sekaligus penulis naskah menekankan pada perspektif anak-anak, yang berbekal imajinasi mereka, mampu menciptakan dunia fantasi indah di balik kondisi dunia nyata yang tak seberapa cerah.

Bukan gagasan baru. Sudah banyak film memandang kemiskinan lewat perspektif yang lebih positif, namun keklisean tersebut berhasil ditutupi oleh pendekatan lembut sang sutradara. Ditambah musik bernuansa dreamy garapan Jay Wadley, Baig membuat penonton merasa bak sedang menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga tercinta. Damai.

Jajaran aktor ciliknya, terutama Blake Cameron James yang membawa kompleksitas dalam penampilannya, tampil memukau dalam menangani banyak dialog yang acap kali terdengar terlampau dewasa. Mungkin itu sebuah kesengajaan, karena Baig ingin menggambarkan bagaimana kejamnya kehidupan memaksa anak-anak ini beranjak dewasa lebih cepat.

Hingga terjadilah sebuah tragedi. Bocah tujuh tahun bernama Dantrell Davis tewas akibat lesatan peluru nyasar ketika terjadi perkelahian antar geng. Sayangnya tragedi ini bukan cerita fiktif. Realitanya, pada 13 Oktober 1992, Dantrell benar-benar mengembuskan napas terakhir. Masyarakat setempat terguncang, Malik dan Erik tak lagi sebebas dulu berlarian di luar rumah, sedangkan Dolores mulai menimbang opsi pergi dari Cabrini-Green yang sejatinya enggan ia lakukan.

Suatu malam Malik mendengarkan sang nenek, Anita (S. Epatha Merkerson), bercerita tentang masa lalu kala ia bersama mendiang suaminya memutuskan pergi dari rumah yang mereka cintai demi memperoleh kehidupan yang lebih baik dan aman di Cabrini-Green (tersirat bahwa keduanya jadi korban rasisme), dan kini Dolores dan Malik dihadapkan pada proses serupa. Meninggalkan tempat penuh memori bahagia bukanlah akhir dunia selama kita melakukannya bersama orang-orang tercinta. Karena seperti yang We Grown Now sampaikan, "a place is the people".

(Catchplay)

REVIEW - REVOLVER

Jangan terkecoh oleh judulnya yang menyiratkan suguhan aksi penuh baku tembak, maupun jajaran pemain bertabur bintang populer masa kini. Revolver bukan "film popcorn", melainkan neo-noir yang mengutamakan atmosfer ketimbang ledakan, dengan gaya bercerita yang agar bisa dicerna, menuntut penonton mencurahkan perhatian ekstra.

Polisi bernama Ha Soo-young (Jeon Do-yeon) dijebloskan ke dalam penjara akibat kasus korupsi. Sejatinya Soo-young tak berbuat dosa sendirian. Si atasan, Lim Seok-yong (Lee Jung-jae), juga para petinggi kepolisian lain turut terlibat, namun ia bersedia menanggung kesalahan sendiri karena dijanjikan sejumlah uang dan apartemen mewah oleh Andy (Ji Chang-wook), perwakilan dari perusahaan investasi Eastern Promise yang memiliki kaitan dengan kasus tersebut.

Dua tahun berselang Soo-young bebas, tapi hadiah yang dijanjikan tidak ia terima. Seok-yong ditemukan tewas, Andy menghilang, sementara wanita bernama Jeong Yoon-sun (Lim Ji-yeon) yang tak Soo-young kenal malah menjemputnya di penjara. Si mantan polisi pun kembali melakukan investigasi, bukan demi menegakkan kebenaran, melainkan untuk mengeruk keuntungan.

"Apa yang terjadi?" merupakan pertanyaan yang akan rutin berseliweran di kepala penonton selama 114 menit durasi filmnya, karena naskah buatan sang sutradara, Oh Seung-uk, enggan berbaik hati menyediakan penjabaran rinci. Selain pergerakan alur yang non-linear (kerap melompat antara masa kini dan masa lalu), naskahnya juga tak mengungkap berbagai fakta secara gamblang. Penonton dituntut menarik kesimpulan sendiri dari beberapa petunjuk yang tersebar.

Ada kalanya pendekatan tersebut mendukung suasana khas film noir yang Seung-uk coba bangun. Kelam, misterius, seolah diselimuti kabut kejahatan yang menolak lenyap. Minimnya pemakaian musik sehingga Revolver acap kali mengalun dalam kesunyian, ditambah tempo bertutur yang pelan, seolah jadi cara sang sutradara memberi penonton ruang untuk memproses segala situasi. Walau demikian, sedikit tambahan kejelasan rasanya takkan melukai filmnya.

Revolver adalah kisah soal bagaimana di jalanan, di "dunia bawah", moralitas tidaklah berlaku. Semua hidup demi uang, yang akhirnya melanggengkan penipuan dan pengkhianatan. Sebuah dunia yang bisa mematikan sisi kemanusiaan orang-orangnya, dan itu pula yang Jeon Do-yeon tampilkan lewat aktingnya.

Oh Seung-uk banyak menggunakan close-up sehingga penonton bisa mengobservasi olah rasa subtil sang aktris senior, kala ia menghidupkan karakter Soo-young yang seperti sudah mati rasa. Revolver pun ditutup dengan close-up wajah protagonisnya. Dia tersenyum simpul sembari minum soju murah pinggir jalan. Senyum yang tak terlihat sewaktu ia menikmati wine mahal pemberian Yoon-sun. Mungkin tanpa Soo-young sadari, harta tidak lagi jadi tujuan utamanya, dan kedamaian hati yang akhirnya terasa bukan berasal dari segunung uang dalam kopernya.

.png)

%20(1).png)

.png)

.png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

.png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

3 komentar :

Comment Page:Posting Komentar