REVIEW - MEGALOPOLIS

Menonton Megalopolis mendatangkan kesedihan. Melihat impian berubah jadi obsesi tidak sehat, eksplorasi menjadi eksperimen pretensius, serta bagaimana salah satu sutradara terbaik sepanjang masa dengan banyak karya legendaris terbukti tak kuasa melawan waktu, di mana ia bagai tersesat di tengah zaman yang tak lagi sejalan dengan dirinya.

Francis Ford Coppola mulai memikirkan ide tentang film ini sekitar tahun 1977, ketika sang sineas berada di puncak karir, tepatnya menjelang usainya fase produksi Apocalypse Now (1979). Gagasan dasarnya brilian, dan menyaksikan hasil akhirnya, sejatinya tanda-tanda kreativitas luar biasa dari seorang revisionis jenius masih dapat ditemukan.

Coppola menyusun naskahnya dengan membawa peristiwa bersejarah "Konspirasi Catilina" yang aslinya bertempat di Roma pada tahun 63 SM, ke latar kontemporer di versi alternatif Amerika Serikat, di mana sebuah kota bernama New Rome tengah mengalami pergolakan. Konflik pecah antara sang walikota, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) yang konservatif, dengan arsitek bernama Cesar Catilina (Adam Driver) yang berambisi menciptakan "Megalopolis" sebuah utopia serba futuristik bagi masyarakat New Rome.

Karakter Cesar Catilina dibuat berdasarkan sosok Lucius Sergius Catilina yang dahulu menginisiasi "Konspirasi Catilina" dengan tujuan merebut kekuasaan di Roma. Bedanya, Coppola menganugerahi karakternya dengan kekuatan untuk menghentikan waktu sekaligus mengintip masa depan, sebagai perlambang betapa revolusionernya seorang seniman. Saking revolusioner dan kreatif cara berpikir seniman, yang enggan terkekang pada pakem-pakem konvensional, acap kali mereka dianggap gagal memijak realita oleh "orang biasa" dan para konservatif.

Bagaimana karakter Cesar dikonsepkan merupakan bukti nyata kreativitas Coppola. Sineas mana lagi yang mampu (dan berani) mengambil sudut pandang demikian? Visi Coppola kemudian membawa kita melintasi keunikan New Rome, di mana Madison Square Garden diubah jadi Koloseum, yang dihidupkan dengan begitu megah berkat keindahan sinematografi dan tata artistik eksperimental (walau banyak juga CGI shot yang nampak murahan).

Masalahnya, semakin dalam Coppola menelusuri gagasan-gagasan filosofis dalam kepalanya, semakin terlihat pula deretan kekonyolan milik Megalopolis. Tidak perlu jauh-jauh. Penggunaan narasi yang dibacakan oleh Laurence Fishburne saja sudah mendatangkan kesan cheesy.

Setidaknya elemen tersebut memiliki arti, sebab Coppola ingin meniru estetika ala sinema klasik Hollywood. Tapi tidak dengan kekonyolan lain. Sewaktu tema ketidakadilan sedang diperbincangkan, protagonisnya melihat patung Dewi Themis yang melambangkan hukum dan keadilan, mendadak hidup, terlihat kelelahan, sebelum akhirnya runtuh. Coppola tak mampu menghindarkan simbolisme filmnya dari kesan menggelikan akibat terlampau "on the nose".

Akibatnya, tatkala rangkaian momen sureal tiba-tiba menginterupsi narasi, alih-alih kejeniusan, justru kekonyolan yang hadir. Ketika Cesar membuka perban dan memperlihatkan wajahnya yang terluka sembari diiringi tabuhan kendang psikedelik, atau saat Hamilton Crassus III (Jon Voight), paman Caesar yang bertindak selaku kepala bank nasional memanah Wow Platinum (Aubrey Plaza) dan Clodio Pulcher (Shia LaBeouf) yang mengkhianatinya di paruh akhir, jadi beberapa titik yang memancing tawa tanpa disengaja.

Megalopolis berpotensi melahirkan suguhan "so-bad-it's-good" yang menyenangkan, tapi bukan itu tujuan sang sutradara. Coppola benar-benar berhasrat melahirkan karya bernuansa serius yang epik. Ketika intensi dan hasil malah memunculkan pertentangan, sebuah karya bakal terasa melelahkan saat disaksikan. Melalui Megalopolis, Coppola coba mengingatkan bahwa runtuhnya Kekaisaran Romawi di masa lalu berpotensi terulang di Amerika Serikat sekarang, namun justru keruntuhannya sendiri yang tertangkap oleh kamera.

REVIEW - MOANA 2

Mengulangi kehebatan Moana (2016) yang merupakan salah satu animasi terbaik Disney dalam beberapa tahun terakhir (bahkan mungkin sepanjang masa) adalah pekerjaan yang nyaris mustahil. Tapi sebagai sekuel yang awalnya diniati sebagai serial Disney+, Moana 2 masih punya cukup sentuhan magis untuk memikat penonton dalam satu lagi perjalanan melintasi samudera.

Tiga tahun pasca film pertama, Moana (Auliʻi Cravalho) kini diberi gelar "Tautai" selaku pencari jalan yang memimpin ekspedisi rakyatnya mengarungi lautan. Moana percaya bahwa di luar sana ada manusia lain seperti sukunya dan berambisi menemukan mereka. Sederhananya, dia bukan lagi gadis muda yang dianggap pemberontak, melainkan figur pemimpin yang dihormati.

Moana memang Disney Princess yang mengagumkan. Salah satu yang terbaik. Dia tidak mengikuti pakem-pakem feminin (tidak mengenakan gaun, tubuhnya berotot, dll.) yang mengikat jajaran putri terdahulu. Semakin dewasa pula pola pikirnya. Moana bukan lagi remaja ceroboh yang tak memikirkan sebab-akibat perbuatannya. Ada keraguan di benaknya untuk terjun dalam petualangan baru karena takut kehilangan keluarga yang ia cintai.

Wajar saja kalau Moana meragu. Sebab kali ini ia harus mencari pulau bernama Motufetu, yang konon dapat menyatukan seluruh pulau di dunia, namun telah ditenggelamkan ke dasar lautan oleh Nalo (Tofiga Fepulea'i) si dewa jahat, dengan tujuan menghalangi bersatunya umat manusia. Bukan cuma dibantu Maui (Dwayne Johnson), Moana juga membentuk tim yang terdiri dari Moni (Hualālai Chung) si penggemar Maui yang punya kekuatan fisik, Loto (Rose Matafeo) yang jago memperbaiki perahu, dan Kele (David Fane) si kakek pemarah yang ahli dalam bidang pertanian.

Sedikit melompat ke penghujung cerita, eksistensi nama-nama di atas gagal dijustifikasi oleh naskah buatan Jared Bush dan Dana Ledoux Miller. Selain memberi bumbu komedi kala akhirnya bertemu sang idola, apa guna Moni jika film ini memiliki Maui? Kemampuan bercocok tanam Kele pun sama sekali tak berguna. Sedangkan Loto tidak lebih dari "Moana versi eksentrik".

Dibanding film pertama, naskahnya memang terasa medioker. Di luar elemen kultural berbasis spiritualisme yang kembali menawarkan keindahan di beberapa titik, banyak poin cerita yang sebatas mengulangi formula film sebelumnya. Penurunan tersebut sebenarnya sudah tercium sejak opening yang kurang menyihir dan sebatas "membuka cerita" ketimbang berusaha menggaet atensi penonton sejak dini.

Secara keseluruhan struktur bercerita Moana 2 juga tak bisa disebut mengagumkan. Lebih generik, pun ada kalanya ia diganggu oleh penyuntingan kasar dan serba buru-buru, yang kemungkinan merupakan hasil transformasi paksa dari format serial.

Tapi petualangannya tetap menyenangkan. Tawa masih dapat dihasilkan kala menyaksikan tingkah laku karakter-karakter seperti Pua si babi, Heihei si ayam ber-IQ jongkok, atau para Kakamora yang kembali bersinggungan jalan dengan Moana. Walau harus diakui, tanpa kehadiran Lin-Manuel Miranda daya bunuh musikalnya melemah. Selain Get Lost dengan sentuhan jazz miliknya yang mengiringi nomor musikal Matangi (Awhimai Fraser) si antagonis, lagu-lagunya cenderung generik, meski tidak layak disebut buruk karena masih menyimpan tenaga dan jiwa yang memadai sebagai motor penggerak petualangannya.

Untungnya Moana 2 punya klimaks yang seru. Pengadeganan trio sutradaranya, David Derrick Jr., Jason Hand, dan Dana Ledoux Miller efektif menghasilkan intensitas. Belum lagi ditambah kualitas animasi kelas satu yang mampu menghidupkan kedahsyatan amukan samudra penuh badai secara epik. Walau sekali lagi, semua itu bakal terlihat inferior bila disandingkan dengan film pertama, ketika kita menyadari ada kesan instan kala para protagonisnya berhasil memenangkan pertarungan hanya dalam sekali percobaan (apa perlunya menghilangkan kekuatan Maui bila itu tak memberi dampak bagi para karakternya?)

REVIEW - GUNA-GUNA ISTRI MUDA

Pertama kali ilmu santet menampakkan kekuatannya dalam Guna-Guna Istri Muda, kita melihat seorang perempuan merasakan gatal yang luar biasa, sebelum mendapati bahwa area vitalnya telah dikerubuti oleh belatung. Konyol? Iya, tapi kekonyolan (yang disengaja) itulah alasan mengapa remake dari film berjudul sama rilisan tahun 1977 ini menonjol dibanding banyak horor lokal lainnya.

Alim Sudio dan Titien Wattimena selaku penulis naskah paham betul kalau mereka memperoleh materi dasar yang "sangat sinetron", lalu memilih untuk tidak memaksakan kesan elegan. Guna-Guna Istri Muda didesain sebagai horor dengan alur ala opera sabun yang mengedepankan pendekatan over-the-top khas b-movie.

Ketika Razka Robby Ertanto selaku sutradara, dibantu sinematografi arahan Odyssey Flores, rutin memajang gambar-gambar cantik yang terlihat mahal, kisahnya justru tampil murahan (not in a bad way). Angel (Carissa Perusset) memilih meninggalkan kekasihnya, Leo (Abidzar Al Ghifari), demi menjadi istri muda seorang pengusaha bernama Burhan (Anjasmara), yang telah direstui untuk menikah lagi oleh sang istri, Vivian (Lulu Tobing). Nantinya, Angel juga ingin meniduri Roy (Elang El Gibran), keponakan Burhan yang ditugaskan menjaganya.

Banyak perselingkuhan, penuh pengkhianatan. Inilah kisah khas sinetron yang sengaja meruwetkan cerita secara berlebihan. Belum lagi membahas elemen kleniknya. Bukan cuma Angel saja yang berstatus pelaku guna-guna sebagaimana telah disebut dalam judul. Dia pun korban guna-guna Leo, yang kelak juga mencoba mengirim santet bagi Burhan atas dasar rasa cemburu.

Sederhananya, hampir semua karakter film ini adalah manusia bejat. Pelaku santet atau pelet (atau keduanya), praktisi poligami, tukang selingkuh, pencari sugar daddy, dukun ilmu hitam, semuanya ada. Tapi justru bentuk penokohan macam itulah yang membuat alur rasa sinetron miliknya mampu tampil menghibur kala mengetengahkan bagaimana orang-orang tersebut menaruh kebencian dan coba mencelakai satu sama lain.

Bukan hanya penceritaannya saja yang over-the-top. Departemen lain pun tidak jauh beda, sehingga saat di pertengahan durasi alurnya sempat terasa repetitif karena sebatas berkutat di formula "saling santet, saling pelet", Guna-Guna Istri Muda masih menawarkan nilai hiburan lain. Sebutlah karakter Mbah Sumi, dengan luka cheesy di wajah bak karakter dari film-film grindhouse, yang mengirim santet sambil menari dan mengibaskan rambutnya seperti model iklan sampo.

Di tengah kemonotonan gaya horor Indonesia, Guna-Guna Istri Muda yang menjauh dari pengunaan jumpscare berisik memang memiliki nilai plus. Temanya memang jauh dari kebaruan, tapi sebagai gantinya, naskahnya kerap muncul dengan ide-ide santet yang lumayan kreatif. Pemandangan klise seperti "menarik rambut dari dalam mulut" digantikan oleh selangkangan yang gatal, tenggelam dalam banjir darah, atau transformasi menjadi babi ngepet.

Lemahnya penyutradaraan membuat babak puncaknya terlihat clumsy, namun secara konsep, klimaksnya cukup segar dengan kombinasi elemen horor klenik, aksi superhero, hingga serbuan zombie. Konyol, hiperbolis, dan karena itulah filmnya menyenangkan.

REVIEW - THE PIANO LESSON

Malcolm Washington, putra Denzel Washington, mengawali karirnya sebagai sutradara lewat The Piano Lesson, sebuah drama powerful hasil adaptasi naskah teater berjudul sama karya August Wilson (Fences, Ma Rainey's Black Bottom), yang membicarakan proses emosional untuk mengubah trauma masa lalu menjadi warisan yang mendatangkan kebanggaan sekaligus kekuatan.

Dihiasi kelap-kelip cahaya kembang api yang bergantian memancarkan warna bendera Amerika Serikat, The Piano Lesson membuka narasinya. Di tengah selebrasi warga kulit putih merayakan hegemoni bangsa yang kala itu menginjak usia 135 tahun, kita melihat golongan yang terpinggirkan, yakni para budak kulit hitam, tengah diam-diam mengambil sebuah piano dari rumah yang kosong.

Musik mencekam gubahan Alexandre Desplat menutup sekuen pembuka tersebut, dan kita pun diajak melompat menuju 25 tahun kemudian, di Pittsburgh, tepatnya di kediaman Doaker (Samuel L. Jackson). Bernice (Danielle Deadwyler), keponakan Doaker yang seorang diri mengasuh putrinya, juga tinggal di sana. Piano yang tadi kita saksikan kini jadi milik Bernice, tergeletak di tengah ruangan tanpa pernah ia mainkan.

Ada hubungan cinta/benci antara Bernice dengan piano tersebut, yang baginya merupakan warisan berharga mendiang orang tuanya, sekaligus saksi bisu masa lalu penuh duka mereka di era perbudakan. Ketika sang adik, Boy Willie (John David Washington) mendadak pulang bersama temannya, Lymon (Ray Fisher), dengan tujuan menjual piano tersebut, pertengkaran keluarga pun segera pecah.

Sebagaimana adaptasi karya August Wilson lain, The Piano Lesson membuktikan bahwa kata-kata tidak kalah eksplosif dibanding ledakan bom, pula bisa lebih tajam daripada ayunan pedang. Naskah buatan Malcom Washington dan Virgil Williams mampu memanfaatkan barter kalimat yang karakternya lakukan guna mengolah dinamika. Didukung pengarahan Washington yang secara mulus menerjemahkan mise-en-scène pementasan panggung ke dalam tangkapan kamera, The Piano Lesson menghasilkan dua jam penuh perdebatan intens.

Di tipikal film seperti ini, tentu akting pemain memiliki signifikansi tinggi. John David Washington dengan tenaga tanpa batas yang menunjukkan ambisi tinggi karakternya, Danielle Deadwyler tampil bermartabat sembari berusaha mengubur rasa sakit yang terus mengusik hati Bernice, sedangkan Samuel L. Jackson sebagai Doaker merupakan "pengamat" yang memilih bersikap netral biarpun dari gerak-geriknya nampak menyimpan kegundahannya sendiri. Mereka menawarkan pesona yang berbeda-beda.

Seluruh karakternya mempunyai luka yang membuat mereka terus dikejar oleh hantu dari masa lalu. Tapi layaknya pendekatan khas teater, metafora mengenai "hantu" tersebut tidak hadir secara malu-malu, bahkan diberi personifikasi yang membuat The Piano Lesson sempat menyentuh ranah horor, terutama di babak ketiganya. Unik, walau rasanya tidak semua penonton bakal bisa menerima percampuran genre tersebut.

Nantinya kita turut berkenalan dengan Avery, yang sudah sejak lama mengejar cinta Bernice yang sudah beberapa tahun ditinggal mati suaminya. Sebagai seorang pengkhotbah yang ingin mendirikan gereja, figur Avery nampak tanpa cela dari luar. Tapi The Piano Lesson menawarkan sudut pandang menarik, dengan membuat Avery mewakili segala cara pandang yang keliru terkait masalah-masalah karakternya.

Di mata Avery, janda seperti Bernice takkan bisa menjadi "perempuan seutuhnya" bila tak menerima cinta dari seorang laki-laki. Dia pun terkesan meremehkan kegelisahan Bernice terkait traumanya. Hebatnya, walau dari dalam terus digerogoti rasa sakit, sementara dari luar banyak pihak enggan memedulikan perasaaannya, Bernice tetap berdiri tegak, dan akhirnya mendapatkan kekuatan dari masa lalu yang sebelumnya ia anggap selaku sumber luka semata.

(Netflix)

REVIEW - WE LIVE IN TIME

Hubungan percintaan tak ubahnya sebuah cerita. Ada fase di mana dua sejoli bertemu lalu mengawali kisah mereka (first act), puncak dari segala naik-turun dinamika ketika pasangan berjuang mencapai tujuan (second act), dan penghujung jalan tatkala perjalanan mesti berakhir apa pun alasannya (third act). We Live in Time menampilkan itu, tapi tidak secara linear. Sehingga alih-alih mengikuti prosesnya setapak demi setapak, kita diajak melihat satu kanvas besar penuh yang memamerkan lukisan indah kaya warna.

Tobias (Andrew Garfield) bekerja di perusahaan sereal, sementara Almut (Florence Pugh) merupakan chef di restoran berbintang Michelin miliknya. Sangat berlawanan, namun bukan berarti keduanya sukar bersatu. Bahkan ketika perbedaan tujuan sempat menyeruak (tidak seperti Almut, Tobias ingin mempunyai anak) mereka tetap bersama. Naskah buatan Nick Payne mengingatkan pentingnya kompromi dalam "hubungan serius".

Kemajuan zaman turut membuat genre romansa berevolusi. Kini ia kerap dipakai sebagai medium untuk mengolah beragam isu, hingga yang paling sensitif sekalipun. Perkembangan tersebut bersifat positif, tapi tetap saja ada kerinduan akan kisah cinta sederhana, yang "hanya" menampilkan dua manusia green flag tengah memadu kasih. Tidak ada laki-laki misoginis, perselingkuhan, kekerasan, atau kebejatan yang disembunyikan.

Dua pemeran utamanya menghidupkan pasangan baik hati tersebut dengan baik. Andrew Garfield sebagai Tobias yang seringkali agak canggung, Florence Pugh sebagai Almut yang penuh percaya diri. Keduanya menjalin chemistry manis sembari melakoni tiap momen secara natural, sehingga turut berhasil meyakinkan penonton bahwa mereka benar-benar tengah jatuh cinta.

Sayangnya, sekuat apa pun cinta pasangan ini, mereka tetap tak kuasa mengalahkan kanker ovarium yang menjangkiti Almut. Dari situlah alurnya membentuk format non-linear yang terus melompat antara tiga masa: awal pertemuan dua karakternya, ketika mereka berupaya memiliki anak, dan latar sekarang setelah Almut didiagnosis mengidap kanker stadium 3.

Lompatan-lompatan waktu di atas bak usaha Tobias dan Almut untuk melawan waktu, dengan menjalani kembali pengalaman-pengalaman indah dari masa lalu yang muncul dalam bentuk kilas balik memori. Di sisi lain, karena tidak melihat perjalanan protagonisnya secara linear, seperti satu lukisan di atas kanvas, mudah bagi penonton untuk mendapatkan potret lengkap tentang hubungan mereka.

Ya, We Live in Time memang sebuah tearjerker dengan penyakit kronis sebagai salah satu amunisi utama guna menjatuhkan air mata. Tapi di bawah arahan John Crowley selaku sutradara, filmnya menghindari pendekatan yang tampil melankolis secara berlebihan serta murahan. Sederhananya, ia adalah "tearjerker yang elegan".

Daripada memaksa penonton menangis, pengadeganan Crowley dan penulisan Payne cenderung memperindah momen-momen emosionalnya. Simak saja adegan melahirkan yang tak hanya menggelitik, tapi juga terasa cantik karena menitikberatkan pada perjuangan manusia-manusia yang terlibat, juga konklusinya yang berlatar di sebuah gelanggang es. Ketimbang meratapi nasib buruk dan kehilangan yang karakternya alami, We Live in Time memilih untuk berfokus pada bagaimana mereka menjalani hidup secara lengkap sehingga tak meninggalkan penyesalan sekecil apa pun.

REVIEW - HIDUP INI TERLALU BANYAK KAMU

Hidup ini Terlalu Banyak Kamu, yang mengadaptasi novel berjudul sama karya Pidi Baiq, menyimpan potensi untuk menggali hubungan romantis kompleks yang dipisahkan oleh jarak usia. Sayangnya di tangan Pidi (turut menulis naskah bersama Titien Wattimena), film ini sebatas melahirkan "Dilan baru" yang lebih tidak cheesy, sedikit mendewasa, tapi tanpa tambahan kedalaman.

Nama protagonisnya adalah Sadali (Ajil Ditto), yang hendak merantau ke Yogyakarta dari kampung halamannya di Bukittinggi, demi mengejar cita-cita sebagai pelukis. Si seniman muda memenuhi rumahnya dengan corat-coret tulisan, dan saat mendapat pertanyaan "Ingin mencari tempat tinggal seperti apa?", Sadali menjawab, "Tempat yang ada pintunya". Eksentrik. Karakter yang "sangat Pidi".

Sebelum kepergiannya, Sadali bersedia terlebih dulu menjalani perjodohan dengan Arnaza (Hanggini). Walau semua diatur oleh orang tua masing-masing, mereka saling mencintai dan bersedia melakukan ta'aruf. Sadali yang diterima berkuliah di ISI berjanji bakal segera pulang setelah lulus untuk menikahi Arnaza.

Tapi janji itu segera menemukan ujian tatkala Sadali bertemu Mera (Adinia Wirasti), pemilik rumah yang ia sewa di Yogyakarta. Mera juga penyuka seni. Dia bahkan membuka galeri di dekat cafe miliknya. Sadali pun terpikat pada pandangan pertama, meski Mera berusia jauh lebih tua darinya, pula telah memiliki putri hasil pernikahannya dengan seorang WNA yang sedang melalui proses perceraian.

Apa yang membuat perempuan seperti Mera, yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan, cukup mapan dalam karir, serta baru saja terluka oleh hubungan cinta akibat tipu daya sang suami, dapat terpikat oleh pemuda bau kencur seperti Sadali? Naskahnya tak sanggup memberi penjelasan secara meyakinkan. Mera bukan gadis SMA seperti Milea. Kata-kata gombal nyeleneh takkan semudah itu membuai hatinya.

Presentasi Hidup ini Terlalu Banyak Kamu sejatinya amat rapi. Bukan cuma kerapian perihal penanganan teknis, pula penuturan. Kuntz Agus selaku sutradara (salah satu sineas Indonesia paling underrated) memang punya kemampuan bercerita yang baik. Pendekatan naskahnya yang cenderung minim konflik besar justru mampu Kuntz manfaatkan. Menonton film ini terasa seperti sedang berjalan-jalan santai menikmati suasana sore yang nyaman di Yogyakarta.

Satu yang agak disayangkan adalah lagu-lagu yang dipakai sebagai pengiring "jalan-jalan" tersebut. Daripada memakai lagu 90-an sesuai latar ceritanya, atau karya-karya Pidi yang terbukti bisa menguatkan emosi dalam deretan adaptasi novelnya, Hidup ini Terlalu Banyak Kamu tampil bak jukebox bertema "Tiktok Greatest Hits Compilation". Judul-judul seperti Niscaya (Bilal Indrajaya), Dari Planet Lain (Sal Priadi), sampai Melukis Senja (Budi Doremi) memang enak didengar, namun ketimbang upaya menyokong adegan, keputusan itu seolah diambil hanya supaya penonton muda bisa berkaraoke di bioskop.

Kembali ke soal penceritaan, memasuki paruh akhir, naskahnya mulai kehilangan pijakan. Kejanggalan demi kejanggalan makin banyak bertebaran, dari subplot yang tiba-tiba muncul lalu menghilang terkait kecemburuan Budi (Faiz Vishal), karena kedekatan Sadali dengan adik sepupu Mera, Grace (Shania Gracia), hingga resolusi serba instan sekaligus buru-buru bagi konflik utama yang sejatinya amat rumit serta melibatkan banyak pihak.

Beruntung akting dua pemeran utamanya sering hadir sebagai penolong. Ajil yang sanggup membawakan kalimat-kalimat khas Pidi secara natural, dan tentunya Adinia yang di tiap filmnya senantiasa piawai menyuntikkan bobot emosi untuk mengatrol kualitas naskah selemah apa pun. Masalahnya, chemistry manis mereka pun tak mampu mengatasi lubang terbesar alurnya terkait cara menangani persoalan age-gap.

Pidi selalu mengisi interaksi dua karakternya dengan dialog puitis, namun begitu jarang kita mendengar mereka bertukar sudut pandang. Sadali akan melontarkan berbait-bait kalimat "sakti", lalu Mera menatapnya dengan penuh kekaguman. Pola interaksinya berkutat di situ. Padahal adanya barter perspektif bakal menampakkan jurang di antara dua manusia dengan jarak usia, sebelum kelak disatukan oleh cinta.

Hidup ini Terlalu Banyak Kamu terlampau menyederhanakan (bahkan cenderung meniadakan) dinamika psikis kompleks dalam hubungan karakternya. Sebuah film yang mendangkalkan permasalahan dan manusia-manusia di dalamnya.

REVIEW - HERETIC

Bagi banyak orang, hantu tidak menyeramkan. Para skeptis menampik eksistensi mereka, sedangkan di mata individu religius, makhluk sejahat apa pun dapat ditangkal oleh kekuatan doa atas izin Tuhan. Ada yang lebih mengerikan dibanding entitas gaib semacam itu. Sesuatu yang jauh lebih nyata, yakni saat kepercayaan seseorang dikonfrontasi, lalu ia dihadapkan pada kemungkinan bahwa kepercayaan tersebut bisa jadi hanya sebuah kepalsuan.

Alur Heretic berpusat pada misionaris mormon, Barnes (Sophie Thatcher) dan Paxton (Chloe East), tengah dalam misi mengunjungi beberapa orang untuk mengonversi mereka. Salah satunya adalah pria tua bernama Reed (Hugh Grant). Senyum ramah, tutur kata sopan, rumah yang hangat, serta aroma pai blueberry buatan sang istri memberi sambutan menyenangkan bagi kedua gadis muda itu.

Tapi pelan-pelan, Barnes dengan intuisi yang lebih tajam, mulai mencurigai tindak-tanduk Reed. Melalui rangkaian gambar close-up, penyuntingan cekatan, juga ketiadaan musik yang menguatkan keheningan mencekam, Scott Beck dan Bryan Woods yang duduk di kursi sutradara, mampu menularkan kecemasan si protagonis kepada penonton.

Apakah pai blueberry yang dijanjikan memang akan dihidangkan? Apakah Reed benar-benar memiliki istri? Apakah pria tua ini sesungguhnya jahat? Deretan pertanyaan itu menyeruak di benak karakternya, sebelum nantinya terus bereskalasi, hingga memuncak pada tanda tanya terbesar: Apakah mereka memercayai agama yang benar?

Naskah buatan kedua sutradara secara cerdik mendesain kisahnya sebagai alegori besar terhadap proses mempertanyakan kepercayaan, yang mengharuskan karakternya melalui perjalanan berat nan menyeramkan, tak ubahnya penjelajahan melintasi pusat neraka yang membawa Dante menyadari dosa-dosanya dalam puisi naratif Divine Comedy.

Diperankan dengan begitu apik oleh Hugh Grant, yang mengubah senyum memikatnya yang telah memberi pesona untuk banyak komedi romantis menjadi seringai ngeri yang menyimpan misteri, Reed mulai memaparkan "bukti-bukti" di hadapan Barnes dan Paxton, yang menggiring pada perspektif bahwa mormonisme (maupun agama-agama lain di dunia) bukanlah sebuah kebenaran.

Heretic pun berhasil menjadi teror yang tidak hanya memacu jantung, tapi juga otak. Sebagaimana dua protagonisnya, juga Zhuangzi dalam "The Butterfly Dream" miliknya, penonton dipancing untuk berpikir, melalui proses kognitif sembari turut mengolah hal-hal berbau filosofis. Tujuannya adalah mencapai kesadaran yang lebih hakiki terhadap konsep agama, alih-alih asal menaruh rasa percaya.

Memasuki paruh akhir, sejatinya Heretic bergerak ke arah yang lebih generik, di mana ia mengedepankan formula "kucing-kucingan dengan psikopat" yang sedikit dimodifikasi (menarik diperdebatkan apakah filmnya bakal lebih superior jika tetap mengutamakan adu argumen). Tapi di saat bersamaan, perubahan bentuk itu membantu kedua penulis menekankan poin utama dalam naskahnya.

Semua ini bukan soal agama, melainkan pertunjukan kekuasaan. Si pemilik kekuatan kepada yang lemah, atau lebih spesifik, laki-laki abusive terhadap perempuan. Sama seperti cerita tentang para nabi atau pemuka agama palsu yang menggunakan tameng agama guna menyembunyikan hasrat bejat mereka. Heretic bukan mengajak kita menampik religiusitas, melainkan pengingat agar memeluknya dengan hati-hati tanpa melupakan proses berpikir kritis.

REVIEW - WICKED

Bayangkan bila ternyata semua yang kita tahu hanya kebohongan hasil fabrikasi para pemegang kuasa. Begitulah rasanya menonton Wicked, yang mengadaptasi pertunjukan Broadway berjudul sama, yang juga berasal dari novel Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West karya Gregory Maguire. Tatanan dunia The Wonderful Wizard of Oz karya L. Frank Baum diobrak-abrik, dan lewat ayunan tongkat ajaib John M. Chu selaku sutradara, melahirkan salah satu film musikal terbaik di era modern.

Melalui film legendaris The Wizard of Oz (1939), banyak orang berkenalan dengan keajaiban dunia Oz. Penyihir Oz yang pemurah walau memalsukan kekuatannya, Glinda si penyihir baik hati, hingga Wicked Witch of the West yang ditakuti. Kita familiar dengan mereka semua. Tapi bagaimana kalau realitanya jauh berbeda?

Si penyihir jahat dari Barat rupanya hanya perempuan bernama Elphaba Thropp (Cynthia Erivo) yang menjadi korban perundungan, bahkan oleh ayahnya sendiri, akibat terlahir dengan kulit berwarna hijau. Sedangkan Glinda (Ariana Grande) bukan figur suci nan sempurna sebagaimana citranya selama ini, melainkan gadis manja penyuka warna merah muda, yang bisa mendapatkan apa pun keinginannya berkat segala privilege miliknya.

Keduanya berkenalan di Universitas Shiz, dan awalnya saling tidak menyukai akibat kesenjangan di antara mereka. Terlebih saat Glinda tahu kalau Elphaba, yang diam-diam memiliki kekuatan sihir, merupakan siswi kesayangan Madame Morrible (Michelle Yeoh), si kepala sekolah yang jadi idolanya. Tapi seiring waktu Elphaba dan Glinda mulai bersahabat, lalu bersatu untuk menghadapi banyaknya ketidakadilan yang menggelayuti Oz.

Jika Elphaba adalah manifestasi drama kisah ini, maka Glinda mewakili sisi komedik yang lebih ringan. Baik Cynthia Erivo yang mengangkat kekuatan emosi banyak adegan, maupun Ariana Grande dengan kehebatannya mengolah ragam gerak-gerik menggelitik, sama-sama tampil luar biasa.

Dari situlah formula familiar dunia Oz dimodifikasi. Naskah buatan Winnie Holzman dan Dana Fox menyelipkan subteks rasisme yang tak hanya berkutat di ranah isu sosial, tapi juga politis. Wicked adalah soal "framing". Ketika para penguasa memanfaatkan golongan yang dianggap berbeda dengan menyetir citra mereka ke arah negatif, dan membangun stigma bahwa perbedaan tersebut adalah hal mengerikan yang harus diwaspadai. Relevansinya begitu tinggi.

Jubah hitam, topi kerucut yang juga berwarna hitam, serta sapu terbang. Karena kisah yang telah diwariskan sedari dulu, secara otomatis, kesan negatif langsung mencuat di benak kebanyakan orang sewaktu mendengar imageries di atas. Tapi bagaimana kalau ternyata semua itu hanya gaya berpakaian yang tak ada kaitannya dengan baik/jahat?

Durasinya memang bergulir agak terlalu lama (Part One ini berdurasi 160 menit, di saat versi Broadway total "cuma" berlangsung 150 menit), tapi di sinilah musikalnya berperan. Sebuah musikal yang benar-benar berperan menggerakkan alur sekaligus menguatkan penokohan tiap karakternya.

Dentuman musik gubahan John Powell dan Stephen Schwartz, deretan koreografi asyik yang tak jarang mampu memancing senyum, tata artistik sarat kreativitas (adegan berlatar "perpustakaan yang berputar" jadi contoh terbaik) juga sinematografi megah arahan Alice Brooks, mampu disatukan oleh John M. Chu guna menghantarkan ragam nomor musikal epik yang tidak hanya memikat mata, pula mengikat hati.

Dua musikal tampil paling menonjol terkait presentasi emosi, yakni Dancing Through Life yang mengawali persahabatan Elphaba dan Glinda lewat sebuah "tarian sunyi" yang begitu menyentuh, dan tentunya Defying Gravity yang menciptakan klimaks dengan banyak ledakan rasa.

Berlatar langit senja Oz, Chu memotret Elphaba layaknya sosok agung yang akhirnya memutuskan untuk melayang di angkasa, menatap orang-orang yang berdiri diam di bawahnya sembari membiarkan diri mereka dikuasai ketakutan akibat stigma, sebelum kemudian pergi menempuh jalan pilihannya sendiri. Tatkala orang-orang memilih ruang aman dengan mengamini manipulasi penguasa, Elphaba berani melawan, biarpun itu membuatnya dicap sebagai penebar teror.

REVIEW - DAUGHTERS

Daughters mengkritisi kebobrokan sistem tanpa harus menyenggolnya secara langsung. Tapi daripada memilih format dokumenter yang memenuhi presentasinya dengan data dan statistik, para pembuatnya justru menerapkan pendekatan intim yang lebih banyak menstimulus hati ketimbang otak. Alhasil, secara tulus dan tanpa rasa terpaksa, penonton turut melempar kritik serupa dengan sendirinya.

Disutradarai oleh Natalie Rae dan Angela Patton, kisahnya berpusat pada program yang Patton ciptakan. "Date with Dad" adalah nama program tersebut. Di situ, para anak perempuan berkesempatan untuk menghadiri pesta dansa bersama ayah mereka yang mendekam dalam penjara. Filmnya menempatkan empat anak sebagai sorotan utama: Aubrey Smith (5 tahun), Santana Stewart (10 tahun), Ja'Ana Crudup (11 tahun), dan Raziah Lewis (15 tahun).

Program ini menjadi spesial karena banyak penjara di Amerika Serikat, termasuk latar filmnya yang terletak di Washington D.C., telah menghapus hak para tahanan untuk menerima kunjungan. Sebagai gantinya, pihak keluarga mesti membeli kredit untuk melakukan panggilan video, dengan harga yang cukup memberatkan banyak kalangan. Ketika instansi hanya memikirkan monetisasi, masyarakat yang tak bersalah pun ikut merugi.

Filmnya tidak pernah menjabarkan apa saja kejahatan yang dilakukan oleh jajaran subjeknya (walau kita bisa meraba-raba berdasarkan lama hukuman masing-masing), sehingga penonton takkan mengalami bias dalam memandang isunya. Bahwa kepada siapa pun ia ditujukan, sistem yang hanya bertujuan memperkaya pemegang kuasa tanpa peduli kesejahteraan rakyat jelata tidak semestinya dibiarkan eksis.

Nantinya kita diajak melihat proses 10 minggu menuju acara. Para ayah duduk bersama mengikuti kelas parenting, sementara buah hati mereka menjalani rutinitas harian sembari memendam kerinduan. Pola alurnya memang cenderung repetitif (menyoroti kegiatan di luar penjara, lalu berpindah ke dalam, sebelum melompat ke minggu berikutnya dengan urutan yang sama), tapi menarik mengobservasi bagaimana tahanan laki-laki membuka sisi rapuh mereka, sedangkan para anak perempuan justru sebaliknya, mendefinisikan "girl power".

Ditemani gambar-gambar indah hasil tangkapan kamera Michael "Cambio" Fernandez yang menghadirkan komparasi antara cantiknya dunia luar dengan kesan monoton ruang-ruang sempit penjara, Daughters memotret kegundahan anak-anak perempuannya. Aubrey yang baru pertama kali ditinggalkan oleh sang ayah nampak polos dibandingkan Santana yang ayahnya sudah berulang kali keluar-masuk penjara. Padahal usia mereka cuma terpaut lima tahun.

Tanpa sang ayah, anak-anak itu terpaksa tumbuh dewasa terlalu cepat. Tanpa sang ayah, mereka harus menanggung kesedihan. Bahkan Raziah mengaku sempat ingin mengakhiri hidupnya. Daughters adalah tontonan yang hangat sekaligus menyakitkan. Epilognya agak terlalu panjang, tapi di situ pula kita berkesempatan menyaksikan dampak terpecahnya tiap keluarga. Ada momen penting yang terlewat, ada pula rasa cinta yang perlahan ditutupi oleh kelelahan dalam penantian.

(Netflix)

REVIEW - GLADIATOR II

Sempat melalui berbagai gagasan termasuk ide gila Nick Cave mengenai Maximus (Russell Crowe) yang hidup kembali lalu berpartisipasi dalam Perang Salib, Perang Dunia II, dan Perang Vietnam, sebelum kemudian bekerja di Pentagon, Gladiator II akhirnya eksis selepas bertransformasi menjadi wujud yang lebih "aman". Sebuah legacy sequel dengan kisah yang mengedepankan pengulangan atas nama penghormatan. Tapi di tangan Ridley Scott, film ini bukan sebatas repetisi atas nama nostalgia, melainkan blockbuster yang tampil sekokoh prajurit Roma.

Sekitar dua dekade selepas peristiwa pertama, hiduplah pria bernama Hanno (Paul Mescal) di Numidia, yang menjadi target terkini invasi pasukan Roma yang dipimpin oleh Marcus Acacius (Pedro Pascal). Kedua pihak bertempur, Numudia berhasil ditaklukkan, dan Hanno yang kehilangan sang istri dalam peperangan pun ditangkap untuk dijadikan budak. Hanno menyembunyikan sebuah rahasia: nama aslinya adalah Lucius, putra Lucilla (Connie Nielsen) sekaligus mantan pewaris tahta Kerajaan Roma.

Selanjutnya, Hanno/Lucius bakal bertempur sebagai gladiator di bawah kepemilikan Macrinus (Denzel Washington), dengan tujuan membalas dendam kepada Marcus. Kondisi Roma sendiri tidak jauh lebih baik dibanding film pertama, akibat kepemimpinan dua kaisar kakak beradik haus darah, Geta (Joseph Quinn) dan Caracalla (Fred Hechinger).

Roma yang terancam kehancuran akibat pemimpin sinting yang tak kompeten, figur gladiator selaku jawara rakyat yang dikuasai amarah akibat kematian istrinya, hingga Lucilla yang kerap menyelinap di malam hari guna merumuskan rencana kudeta bersama para senat, merupakan beberapa contoh poin cerita film pertama yang kembali dipakai dalam naskah buatan David Scarpa.

Gladiator (2000) memang punya alur menarik yang membuat dua setengah jam durasinya tidak terasa lama. Tapi pengulangan terhadap alur menarik tersebut, secara otomatis bakal mengurangi daya tariknya. Efeknya pun berbeda. Setidaknya, sebagai legacy sequel, pengulangan itu dapat dijustifikasi karena bertujuan menempatkan si "protagonis baru" di jalur yang dilewati "protagonis lama", kemudian membawanya menyelesaikan misi yang belum sempat dituntaskan sang pendahulu.

Sebagai bintang utama, Paul Mescal memang belum memiliki karisma sekuat Russell Crowe, namun cakupan emosinya lebih luas, membuat Lucius tetap menjadi penerus yang layak bagi Maximus. Tapi tiada yang lebih memikat daripada Denzel Washington. Sosoknya yang flamboyan namun berwibawa bak memberkati layar di tiap kemunculannya lewat gerak-gerik sederhana. Langkahnya menampakkan kepercayaan diri, seolah Kerajaan Roma telah berada di bawah cengkeramannya.

Dibarengi musik buatan Harry Gregson-Williams, Denzel melahirkan momen paling epik di film ini tatkala para senat membungkuk di hadapannya. Tanpa pedang, tanpa kekuatan fisik. Karakter Macrinus mengingatkan bahwa peperangan sesungguhnya justru berlangsung di arena politik.

Walau demikian, menu utama Gladiator II tetaplah gelaran aksinya. Nampak bahwa di luar penggunaan formula alur yang serupa, Ridley Scott ingin menghasilkan karya yang sama sekali berbeda. Ketika film pertama merupakan drama politis sejarah berbumbu aksi, maka sekuelnya ini sebaliknya. Skala aksinya lebih besar, dengan pendekatan yang juga lebih campy.

Lupakan keseriusan baku hantam antar gladiator. Di sini mereka diharuskan melawan monyet yang bersikap liar bak monster sinting, sampai menghindari terjangan hiu di tengah koloseum yang terendam air layaknya samudera. Lebih konyol, pula lebih banyak memanfaatkan efek komputer. Alih-alih jadi kelemahan, kesan campy tersebut justru menghadirkan kelebihan berkat kepiawaian Sir Ridley Scott mengarahkan aksi. Di usia yang segera menginjak 87 tahun, Scott nyatanya masih memiliki semangat juang seorang gladiator.

REVIEW - BILA ESOK IBU TIADA

Mengadaptasi novel berjudul sama karya Nagiga Nur Ayati, Bila Esok Ibu Tiada memang sebuah tearjerker dengan tujuan utama menguras air mata. Tapi film garapan Rudy Soedjarwo ini juga tidak lupa menjaga kelayakan dalam bercerita. Dibawakannya cerita mengenai kerinduan akibat kehilangan, yang berujung meninggalkan retak dan jejak-jejak ketidaksempurnaan.

Semua diawali oleh kematian Haryo (Slamet Rahardjo), yang selama ini bertindak bak penyatu di keluarganya sebagai ayah serta suami. Kepergian Haryo turut menghapus perekat di keluarganya. Sepeninggal sang suami, Rahmi (Chrsitine Hakim) kesulitan beranjak dari jurang duka. Hanya ada kerinduan menyakitkan di hari-harinya.

Haryo dan Rahmi memiliki empat anak: Ranika (Adinia Wirasti) si sulung yang sukses membangun perusahaan, Rangga (Fedi Nuril) si musisi idealis yang belum memperoleh kontrak rekaman, Rania (Amanda Manopo) si aktris televisi, dan Hening (Yasmin Napper) si bungsu dengan jiwa seni tinggi. Keempatnya kini jarang berkumpul. Bahkan sewaktu sang ibu ulang tahun, mereka terlambat pulang ke rumah.

Rudy Soedjarwo sadar betul pentingnya momen ulang tahun Rahmi untuk menggambarkan dinamika tokoh-tokohnya. Dibantu tata kamera garapan Ade Putra Adityo, Rudy memakai format single take untuk mempresentasikan peristiwa tersebut. Secara teknis, eksekusinya memukau. Sempitnya ruang makan tak membatasi gerak lincah kamera, tapi malah dipakai sebagai penguat rasa sesak yang makin menyeruak seiring emosi yang perlahan mengalami eskalasi.

Melalui momen tersebut, saya seketika dibuat memahami karakternya, baik terkait sisi individual mereka, maupun hubungan dengan satu sama lain. Semua penampilnya pun diberi kesempatan bersinar. Adinia Wirasti yang nampak dominan dan kuat walau sejatinya tersiksa oleh rasa lelah, Fedi Nuril yang beranjak dari citranya untuk memerankan pria dengan kepercayaan diri rendah, Amanda Manopo yang piawai meledakkan emosi, hingga Yasmin Napper yang mengubur segala kegetiran sebagai cara menghormati kakak-kakaknya.

Keempatnya pandai berbicara dan melempar argumen tanpa pernah kehabisan kata, namun tidak tahu cara mendengarkan. Mereka luput mendengarkan sang ibu yang hanya ingin merasakan lagi hangatnya kebersamaan keluarga di hari ulang tahunnya.

Ada kalanya penceritaan Bila Esok Ibu Tiada terganggu akibat kurang mulusnya transisi antar peristiwa. Terkadang karena lemahnya departemen penyuntingan, tapi tidak jarang pula kekurangan berasal dari naskah hasil tulisan Rudy Soedjarwo, Oka Aurora, dan Adinia Wirasti (kredit penulisan perdananya) yang menggerakkan kisahnya secara kasar.

Tapi dibanding banyak tearjerker Indonesia bertema keluarga, Bila Esok Ibu Tiada membawa bobot lebih lewat eksplorasi mengenai kerinduan. Kisahnya tampil lebih kelam. Setelah puluhan tahun bersama, Rahmi kehilangan arah setelah kepergian Haryo. Dia kehilangan belahan jiwa serta alasannya melanjutkan kehidupan. Puncaknya adalah sebuah close-up yang Rudy pakai untuk menangkap performa luar biasa dari Christine Hakim dan Slamet Rahardjo. Saat itulah kerinduan tidak lagi tertahankan, begitu pula air mata saya sebagai penonton.

Bila Esok Ibu Tiada tidak memaksakan diri menampilkan kebahagiaan sempurna di penghujung ceritanya. Sebaliknya, seperti seni kintsugi yang dipakai untuk memperbaiki tembikar, filmnya mengajak kita untuk turut serta merayakan ketidaksempurnaan dan sisi rapuh manusia beserta semua kehilangan-kehilangan yang takkan bisa dihindari.

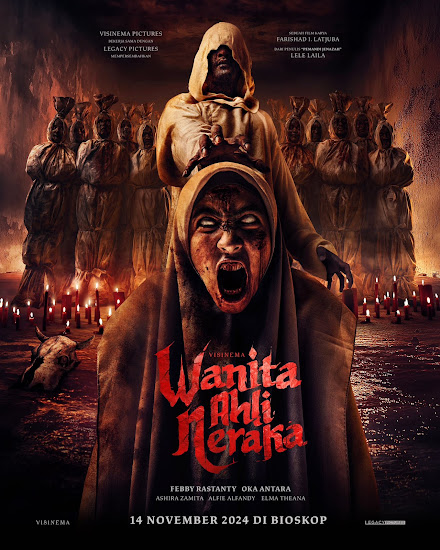

REVIEW - WANITA AHLI NERAKA

Kapasitas Wanita Ahli Neraka dalam menghantarkan teror mungkin tidak bisa disebut spesial karena masih berkutat pada amunisi yang "itu-itu saja". Tapi ketika banyak horor Indonesia terkesan kurang bersahabat dengan perempuan (sebatas menjadi korban, atau hantu penasaran yang hanya bisa menuntut keadilan setelah tak bernyawa), keputusan film buatan Farishad I. Latjuba ini untuk tampil sebaliknya, sembari menolak paham konservatif meski memakai sampul religi, mampu membawa sedikit angin segar.

Judulnya memang memancing kekhawatiran. Tapi ternyata, ketimbang mendukung paham yang menyudutkan perempuan dengan kedok agama, naskah buatan Lele Laila (salah satu naskah terbaik buatannya sejauh ini) malah bertindak selaku sentilan terhadap perspektif tersebut.

Farah (Febby Rastanty) tinggal di pondok milik Ustaz Irfan (Alfie Alfandi) dan Umi Harum (Elma Theana) yang telah menganggapnya sebagai putri sendiri. Setiap hari Farah rutin menonton video pengajian yang fokus ceramahnya berpusat pada hal-hal seperti kewajiban istri menuruti suami, atau bagaimana neraka lebih banyak dihuni oleh wanita.

Alhasil terbentuklah harapan di benak Farah untuk membangun rumah tangga. Dia lebih bercita-cita menjadi istri yang patuh ketimbang melanjutkan pendidikan. Semua atas nama surga. Tidak butuh waktu lama bagi naskahnya untuk memperlihatkan, betapa misinterpretasi bernuansa misogini terhadap ayat maupun hadis dapat menghadirkan dampak mematikan.

Wahab (Oka Antara), seorang politikus muda yang hendak memulai proses kampanye, datang ke pondok guna mencari istri. Seketika Farah mencalonkan diri, dan keduanya pun menikah. Rumah tangga mereka terlihat harmonis. Farah setia mendampingi kampanye sang suami, sedangkan Wahab menunjukkan sisinya yang lembut dalam bertutur kata.

Tapi kelembutan Wahab justru dijadikan pengingat oleh naskahnya, bahwa monster bernama "suami jahat" tidak melulu harus mengeluarkan bentakan. Bagaimana Wahab dengan senyum simpulnya mengerdilkan perasaan Farah dan menganggapnya angin lalu, pula tak memandang serius gagasan-gagasan sang istri, juga wujud kejahatan. Sampai Farah mulai curiga bahwa demi memenangkan kampanye, Wahab memakai bantuan ilmu hitam.

Kecurigaan itu timbul setelah Farah kerap melihat sosok wanita berkerudung hitam, yang tampak lebih mengerikan dengan kostum serta riasan "sederhana" miliknya, daripada banyak hantu bermuka rusak di banyak horor lokal. Farishad I. Latjuba masih mengandalkan jumpscare berisik nan generik dalam memunculkan teror si hantu, tapi minimnya inovasi itu mampu ditutupi oleh ketepatan timing. Memang tidak seberapa kreatif, namun perihal mengageti penonton, ia tampil efektif.

Terdapat satu sekuen yang paling menonjol, yaitu saat Ustaz Irfan berusaha merukiah Farah. Tatkala horor lain sebatas berkutat pada trik sederhana seperti kayang untuk membungkus adegan kesurupan, Wanita Ahli Neraka melipatgandakan skalanya, dengan membuat si karakter melakoni gerakan-gerakan yang jauh lebih ekstrim. Hasilnya seru. Apalagi didukung totalitas Febby Rastanty mengolah emosi, yang membuktikan kelayakannya mengisi daftar "scream queen Indonesia".

Babak ketiganya mengalami penurunan intensitas akibat pacing berlarut-larut akibat guliran cerita yang bertele-tele. Dampak dari puncak pertikaiannya pun berkurang drastis. Wanita Ahli Neraka, dengan kemampuannya mengolah elemen religi (hadis, ayat suci, ceramah) sebagai bagian substansial daripada sebatas pernak-pernik, layak mendapat klimaks dan resolusi yang lebih menggigit. Tidak banyak horor religi Indonesia yang menjauh dari paham konservatif terkait gender, dengan mengingatkan bahwa "mematuhi" bukan berarti bersedia untuk diperbudak.

REVIEW - AMAZON BULLSEYE

Di salah satu adegan, protagonis film ini, yang tersesat di pedalaman Amazon, menyeruput air kobokan yang ia kira minuman. Warkop DKI pernah menampilkan lelucon serupa di Godain Kita Dong yang rilis 35 tahun lalu. Amazon Bullseye memang tampil cukup menyenangkan, tapi tak dapat ditampik ia seperti produk dari masa lalu akibat beberapa humor yang terasa ketinggalan zaman.

Alkisah, Jin-bong (Ryu Seung-ryong) yang dahulu merupakan atlet panahan kebanggaan Korea Selatan, kini menjadi pegawai kantoran biasa yang terancam oleh restrukturisasi. Beruntung, kesempatan untuk menyelamatkan pekerjaan berhasil Jin-bong dapat, ketika ia diutus melatih tim panahan negara fiktif bernama Boledor yang terletak di dekat hutan Amazon dalam persiapan mereka menuju turnamen internasional, sebagai salah satu bagian perjanjian dari proyek bisnis perusahaannya.

Nantinya pesawat yang Jin-bong tumpangi mengalami kecelakaan. Dia terdampar di tengah pemukiman suku pedalaman, lalu bertemu Sika (Igor Pedroso), Iva (Luan Brum), dan Walbu (J.B. Oliveira), tiga prajurit jago panah yang akhirnya Jin-bong sertakan sebagai anggota timnas Boledor. Absurd. Tapi sebelum keabsurdan itu tiba, Amazon Bullseye agak tertatih-tatih dalam melangkah.

Amazon Bullseye berambisi membawa kelucuan ke tingkat tertinggi, bahkan sebelum menu utamanya disajikan. Alhasil, kesan "terlalu memaksakan diri terlihat lucu" begitu kentara di segala lini, dari naskah buatan Bae Se-young, pengarahan Kim Chang-ju selaku sutradara, hingga tingkah laku jajaran pemainnya. Semuanya seperti mengemis tawa penonton.

Film ini menemukan pijakannya seiring konflik utama yang makin menebal. Benar bahwa beberapa ide humornya memang ketinggalan zaman (ketika Jin-bong berkata "shibal" dan Sika mengira si orang Korea mengetahui namanya adalah satu lagi contoh), tapi bukan berarti daya hiburnya nihil. Apalagi Ryu Seung-ryong nampak semakin nyaman dan berhasil mengeluarkan pesona khasnya, tatkala filmnya sendiri mulai tampil lebih natural.

Tidak ada penokohan kompleks di sini, terutama bagi trio pemanah Amazon yang hanya digambarkan sebagai "prajurit mulia yang ingin menyelamatkan tanah leluhur". Tapi di sisi lain, kesederhanaan tersebut juga membuat ketiganya gampang disukai. Sika, Iva, dan Walbu merupakan orang-orang baik dengan jiwa yang murni, dan itu sudah cukup untuk mendorong penonton mendukung perjuangan mereka.

Begitu turnamen panahan digelar, keberhasilan mencuri simpati penonton itu jadi salah satu alasan deretan pertandingannya berlangsung intens. Kita ingin perwakilan Boledor berjaya. Tapi di luar itu, pengarahan solid Kim Chang-ju, yang cukup jeli memanfaatkan gerak lambat, juga ikut berjasa. Sayang, departemen penyuntingan tidak tampil sekuat itu. Acap kali filmnya terkesan kacau, dengan transisi antar adegan yang tergesa-gesa.

Jangan mengharapkan suguhan "komedi juara" dari sini. Tapi jika ditujukan sebagai hiburan sesaat, dengan bumbu drama hangat mengenai indahnya persaudaraan yang mampu terikat kuat meski terpisah jarak, maka Amazon Bullseye berhasil mendaratkan anak panahnya tepat di sasaran.

REVIEW - RED ONE

Red One berpotensi jadi blockbuster kelas satu yang tak hanya seru, juga mampu mengutak-atik pakem mitologi Natal, yang setelah berkali-kali diangkat ke layar lebar, amat membutuhkan interpretasi dari sudut pandang berbeda. Semua mungkin terjadi andai ia punya naskah yang cukup kuat dan kreatif dalam mengeksplorasi konsepnya, serta penyutradaraan yang sanggup meniupkan nyawa.

Sayangnya Red One tampil sesuai apa yang banyak orang ekspektasikan dari "film Dwayne Johnson". Sebuah tontonan yang tampil menghibur selama durasinya bergulir, namun bakal cepat dilupakan selepas lampu studio menyala. Minimal di sini The Rock tak lagi mengenakan kaos abu-abu dan kemeja safari andalannya.

Naskah buatan Chris Morgan menyusun dunia di mana Santa Claus benar-benar nyata, dalam wujud pria tua berotot (J. K. Simmons) yang gemar mengadakan acara meet & greet di mal untuk menemui anak-anak sebelum malam Natal. Apakah para pengunjung tahu bahwa ia Santa asli? Entahlah. Naskahnya tak pernah secara tegas memberi penjelasan.

Ke mana pun Santa pergi, Callum Drift (Dwayne Johnson) selaku kepala keamanan selalu menemaninya. Tapi tepat 24 jam sebelum Natal, Santa mendadak lenyap dari kediamannya di Kutub Utara, setelah diculik oleh sekelompok orang misterius. Satu-satunya petunjuk mengarah pada Jack O'Malley (Chris Evans), peretas yang dikenal paling ahli perihal mendeteksi lokasi, sekaligus individu yang skeptis terhadap eksistensi Santa Claus.

Sebagai peretas, Jack menghabiskan mayoritas waktunya di depan komputer sembari berjudi, lalu mabuk-mabukan hingga terbangun di bathtub. Ketika para agen MORA (Mythological Oversight and Restoration Authority) yang dipimpin Zoe Harlow (Lucy Liu) hendak menangkapnya, Jack mengalahkan mereka seorang diri. Dia memenangkan baku hantam melawan banyak agen. Red One bahkan enggan repot-repot menggambarkan Jack sebagai sosok usil yang unggul berkat kecerdikannya.

Selanjutnya, Red One secara inkonsisten terus berganti wajah. Ada kalanya ia terlihat kreatif tatkala mengutak-atik mitologi Natal. Misal bagaimana deretan figur legendaris seperti Grýla (Kiernan Shipka) atau Krampus (Kristofer Hivju) muncul dengan penokohan unik. Tapi seringkali ia tampil luar biasa generik kala mengedepankan plot petualangan klise soal pencarian lokasi Santa Claus, meski Johnson dan Evans cukup menyenangkan disaksikan kala saling bertukar kata.

Di satu titik, Callum menjelaskan bagaimana selama 364 hari tiap tahun, Santa dan para kru selalu berlatih mempersiapkan proses pengiriman hadiah di malam Natal. Proses itu terdengar jauh lebih unik dan menarik ketimbang rangkaian aksi penuh CGI medioker yang oleh sang sutradara, Jake Kasdan, bak digarap hanya dengan mengikuti pola yang telah tersedia. Seperti produk artificial rumusan pabrik. Menghibur, tapi gampang dilupakan.

Babak ketiga yang menyia-nyiakan peluang menghadirkan aksi epik ala The Avengers dan justru (sekali lagi) berlangsung generik, setidaknya berhasil menyuntikkan hati, yang mana sangat filmnya butuhkan. Di babak pamungkas inilah Red One baru menemukan sihirnya, melalui sebuah sekuen magis nan menyenangkan, yang bakal memancing keluar sisi kanak-kanak yang telah lama terpendam di jiwa penonton dewasa. Andai kesan tersebut datang lebih cepat.

REVIEW - FLOW

Film yang menjadi perwakilan Latvia di Oscars tahun depan ini diisi oleh hewan-hewan yang tak dimanusiakan. Tidak ada kata-kata terucap, tidak pula mereka berakal seperti karakter hewan di banyak animasi. Walaupun demikian, Flow tetap mampu membuat penonton tertawa, terkejut, cemas, bahkan meneteskan air mata. Karena alam sebagaimana adanya memang sudah cukup kaya untuk menghasilkan emosi-emosi tersebut.

Protagonisnya adalah seekor kucing hitam yang hidup menyendiri di sebuah rumah kosong, yang menilik benda-benda di dalamnya, kemungkinan sempat dihuni oleh seniman. Ketika banjir bandang yang menenggelamkan seisi dunia datang, si kucing terpaksa keluar melintasi alam liar supaya bisa bertahan hidup.

Sebuah perahu menjadi suaka bagi si kucing melintasi dunia yang telah terendam. Seiring perjalanan, perahu itu turut menampung hewan-hewan lain, dari kapibara, lemur, burung sekretaris, hingga anjing labrador retriever yang begitu menyukai si kucing. Mereka berinteraksi secara natural, namun tak sampai membuat Flow terasa seperti National Geographic (meski cara kerja krunya yang berkeliling merekam suara hewan asli demi memunculkan kesan autentik lumayan mengingatkan ke sana).

Hewan-hewan di film ini cenderung berperilaku seperti hewan di dunia nyata, walau mungkin tidak sepenuhnya. Naskah yang ditulis oleh sang sutradara, Gints Zilbalodis, bersama Matīss Kaža, tetap menambahkan segelintir modifikasi, sehingga para hewan melakukan sesuatu yang di dunia nyata tak mampu mereka lakukan. Ketika si burung bertindak bak nahkoda yang bisa menyetir perahu misalnya (bagi beberapa kalangan mungkin ini dirasa mengganggu akibat melucuti realisme). Saya bukan ahli zoologi, jadi bukan mustahil hewan-hewan ini lebih berakal dari yang banyak orang pikir.

Tapi secara keseluruhan, Flow tetap tontonan yang autentik. Dia tidak harus membuat para hewan berjoget konyol atau melakoni humor slapstick untuk menyulut tawa penonton. Melihat si kucing melompat kaget (yang mana kerap kita temukan di dunia nyata) nyatanya sudah terasa menggelitik. Sekali lagi, sekaya itulah alam semesta.

Realisme tersebut berhasil ditangkap oleh visualnya, yang dengan sapuan warna ala cat air miliknya, melukiskan secara nyata ragam detail semesta, dari struktur tubuh hewan-hewan, hingga alam di sekeliling mereka, baik di permukaan maupun bawah air yang indah sekaligus mencekam. Zilbalodis pun kerap menggerakkan gambarnya dengan dinamis, layaknya suguhan blockbuster mahal dengan lompatan lincah dari kameranya, guna merepresentasikan petualangan menegangkan yang karakternya lewati.

Di beberapa titik (kali pertama seekor paus menampakkan wujudnya, cahaya bak aurora yang "mengangkat" salah satu hewan ke angkasa) visualnya nampak megah, seolah ingin kembali mengingatkan, bahwa Flow bukanlah dokumenter mengenai alam melainkan suatu magical realism indah.

Kita tidak pernah tahu mengapa banjir terjadi, maupun alasan mengapa nantinya air mendadak surut. Kita tidak tahu siapa seniman si pemilik rumah, alasan ia membangun patung kucing raksasa, atau ke mana perginya seluruh umat manusia. Kita hanya melihat apa yang para hewan itu lihat. Tapi beberapa petunjuk menyediakan ruang interpretasi terkait kondisi dunia tempat filmnya mengambil latar.

Jika ditilik lebih lanjut, Flow sejatinya adalah kisah coming-of-age. Serupa manusia, si kucing hitam mengalami pendewasaan tatkala ia dipaksa pergi dari zona nyaman. Dia melangkah pergi dari kamar kecil tempatnya menyepi, berinteraksi dengan beraneka spesies hewan, menghadapi banyak bahaya sembari mempelajari ilmu baru, dan mendapati bahwa ternyata ia bisa berenang dan takkan semudah itu ditenggelamkan, baik oleh terjangan banjir atau arus kehidupan.

REVIEW - THE PARADISE OF THORNS

Rasanya semua manusia mendambakan surga. Bukan cuma surga selepas kematian sebagaimana disebut oleh ajaran agama, pula di dunia. Tapi tidak seperti firdaus di akhirat yang menjanjikan kebahagiaan tanpa ujung, "surga dunia" cenderung berhiaskan ketidaksempurnaan. Selalu ada duri yang siap melukai kita dengan berbagai cara.

The Paradise of Thorns, selaku rilisan terbaru GDH, menampilkan orang-orang yang merindukan surga, setelah lelah menjalani hidup minim anugerah. Salah satunya Thongkam (Jeff Satur), yang bermimpi meraup sukses dari kebun durian yang ia bangun bersama kekasihnya, Sek (Pongsakorn Mettarikanon). Thongkam begitu mencintai Sek, hingga bersedia memberi hak atas rumah beserta seluruh kebun kepadanya.

Film ini dibuat sebelum Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis (berlaku mulai Januari 2025), sehingga Thongkam dan Sek belum bisa menikah secara resmi. Filmnya tidak serta merta mengkritik perspektif homofobik, melainkan secara cerdik memberi contoh nyata mengenai bahaya yang berpotensi terjadi, bila masyarakat maupun sistem hukum masih enggan mengubah pola pikir mereka.

Sek mengalami kecelakaan yang memerlukan operasi secepat mungkin. Masalahnya, karena secara hukum Thongkam bukan merupakan suami sah, ia tidak berhak memberi persetujuan. Ibu Sek, Saeng (Srida Puapimol), yang rumahnya berjarak empat jam dari rumah sakit dan tak memiliki kendaraan, gagal tiba tepat waktu. Sek pun meninggal.

Seperti kebanyakan film Thailand, The Paradise of Thorns dibuat dengan kepekaan terkait koneksi spiritual antara manusia dengan alam. Kesan itu benar-benar terpancar di awal durasi. Tatkala karakternya merawat kebun durian dengan penuh cinta, semesta membalas kasih sayang itu dengan nyanyian-nyanyian alam. Dedaunan yang tertiup angin, cicak yang menyiratkan kehadiran mereka, hingga derit kayu yang menyusun pondasi rumah. Muncul kedamaian berkat keseimbangan.

Keseimbangan itu mulai rusak sewaktu manusia mulai memandang alam semata sebagai sumber uang. Terungkap kalau Saeng, bersama perempuan bernama Mo (Engfa Waraha) yang telah merawatnya selama 20 tahun bak anak kandung, berniat mengambil alih rumah dan kebun Thongkam, dengan memanfaatkan fakta bahwa Sek merupakan pemilih sah dari properti tersebut.

Atmosfer mendamaikan yang dibangun oleh sang sutradara, Naruebet Kuno, pun seketika musnah, digantikan konflik rebutan warisan yang efektif membuat penonton naik darah. Setiap pihak merasa mereka sudah cukup lama menderita, sehingga berhak menikmati gelimang harta yang dijanjikan kebun durian. Kondisi makin pelik ketika Mo turut membawa adiknya, Jingna (Harit Buayoi) guna mengurus kebun durian.

Sejatinya alur The Paradise of Thorns cukup sejalan dengan kisah-kisah super dramatis ala sinetron Indonesia. Konflik tentang perebutan harta, jajaran karakter yang seiring waktu semakin tidak ragu melakukan tindakan ekstrim demi mengamankan finansial masing-masing, sampai sederet twist yang telah menanti di ujung jalan. Tidak ketinggalan hadirnya poin penceritaan yang cenderung memaksa mengubah sikap karakternya secara tiba-tiba, semata demi efek dramatis.

Harus diakui pendekatan di atas mendatangkan hiburan seru, tapi di sisi lain, The Paradise of Thorns juga merupakan "sinetron berkualitas". Dia bukan cuma mengandalkan dramatisasi berlebihan demi memancing emosi penonton, tapi mengimbanginya dengan eksplorasi mendalam terhadap isu kompleks miliknya.

Awalnya kita bakal dengan ringan mengeluarkan sumpah serapah untuk mengutuk perbuatan beberapa karakter, sebelum pelan-pelan dibawa memahami (tanpa harus membenarkan) pilihan hidup mereka. Sekali lagi, The Paradise of Thorns adalah kisah tentang orang-orang dengan penderitaan.

Baik Thongkam, Saeng, atau Mo meyakini kebun durian peninggalan Sek sebagai surga. Mereka adalah rakyat jelata yang mengharapkan surga, berjuang mengentaskan diri dari jurang kemiskinan, kemudian tanpa sadar saling menusukkan duri ke jiwa satu sama lain, sementara para pemegang kuasa hidup nyaman sembari mencuri dari mereka. Masalahnya, seperti yang konklusinya sampaikan, materi bukanlah segalanya. Di tengah kesendirian, materi hanya mendatangkan kehampaan alih-alih kebahagiaan.

Tapi keunikan terbesar film ini terletak pada keberanian memadukan genre yang saling berseberangan. Nampak seperti drama keluarga menyentuh khas GDH dari luar, keunikan berangsur-angsur terasa ketika beberapa iringan musik mencekam mulai beberapa kali terdengar. Menariknya, pilihan tersebut (termasuk saat klimaksnya secara total bertransformasi menjadi thriller berdarah) tak menciptakan kejanggalan yang mengganggu. Karena pada dasarnya, hal-hal yang karakternya alami memang ibarat cerita dalam film thriller.

REVIEW - ROBOT DREAMS

Robot Dreams menyembunyikan kompleksitas kisah soal kehidupan di balik gaya animasi sederhana miliknya. Sekilas terlihat seperti kartun anak-anak dengan karakter non-manusia, adaptasi komik berjudul sama karya Sara Varon ini nyatanya membawa kisah yang bakal lebih merasuk (dan menusuk) di hati penonton dewasa.

Latarnya adalah tahun 1984 di Manhattan, saat pernak-pernik bergambar Naranjito (maskot Piala Dunia 1982) masih jamak dikenakan, dan menyandingkan lagu September dengan menara World Trade Center takkan membangkitkan trauma. Di sisi lain, muncul berita mengenai Presiden Amerika Serikat mengendarai UFO, yang dianggap wajar oleh masyarakat, yang bukan terdiri atas manusia, melainkan para hewan.

Sungguh kaya dunia yang dihidupkan oleh Pablo Berger selaku sutradara sekaligus penulis naskah. Realisme dan fantasi berpadu dengan apik. Seiring kita berjalan-jalan mengelilingi kota bersama karakternya, semakin kentara pula betapa dunianya sangat hidup. Beraneka ragam hewan dengan desain yang sama sekali tidak repetitif eksis bersama dengan rutinitas masing-masing yang juga berbeda-beda.

Hidup di antaranya adalah seekor anjing yang kesepian, dan kerap iri melihat hewan-hewan di sekitarnya menghabiskan waktu bersama teman atau pasangan. Dia pun memutuskan membeli sebuah robot untuk dijadikan sahabat. Seketika rasa sepi di hati Anjing lenyap selepas kedatangan Robot. Hari-hari tak lagi Anjing jalani sendiri.

Robot Dreams dipresentasikan tanpa dialog. Tapi sebagaimana Anjing dan Robot yang mampu saling mengerti tanpa tuturan verbal, kita pun demikian. Berger membuktikan bahwa gestur tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan sebatas gerak-gerik mata dapat "berbicara" sekeras kata-kata. Kebahagiaan yang mereka rasakan tetap tersampaikan.

Anjing dan Robot berjalan-jalan ke berbagai tempat, di mana Berger membungkusnya dengan tempo cepat nan dinamis, sementara visualnya yang sederhana mulai menampakkan pesonanya lewat goresan garis-garis tegas yang memanjakan mata.

Apakah Anjing dan Robot menjalin hubungan persahabatan atau percintaan? Apabila yang kedua, apakah ini romansa straight atau queer? Robot Dreams tak memedulikan persoalan remeh tersebut. Penonton cukup memahami bahwa ada ikatan kuat terjalin di antara mereka berdua.

Awalnya semua berjalan ringan nan menyenangkan, hingga kunjungan Anjing dan Robot ke pantai mendatangkan rintangan besar dalam hubungan mereka. Kesempian kembali menghantui hati masing-masing, sedangkan judul filmnya mulai jadi kenyataan. Kita diajak menyaksikan mimpi-mimpi Robot, yang menggambarkan kerinduannya kepada "rumah", baik secara literal maupun figuratif.

Di fase ini alurnya cenderung stagnan bila dibandingkan dengan gerakan cepat di paruh sebelumnya. Terdapat titik di mana kedua karakter tidak banyak berproses dan sebatas diam menunggu bersama ketidakpastian. Untungnya Berger banyak menyuntikkan kreativitas dalam penceritaan visualnya, terutama terkait penggambaran mimpi-mimpi Robot. Adegan "Yellow Brick Road" adalah yang paling unik, sebab di situ Berger seolah menumpahkan hasratnya untuk mengobrak-abrik kotak-kotak pembatas dalam film.

Robot Dreams membicarakan tentang siklus kehidupan yang senantiasa diwarnai dua sisi. Orang datang dan pergi, terkadang meninggalkan rasa manis, namun tak jarang menyisakan pahit. Di tengah berputarnya siklus tersebut, merupakan kewajaran bagi individu untuk berbuat salah. Apa yang terlanjur terjadi mustahil diputar kembali, namun kita bisa belajar supaya tak mengulangi kesalahan itu lagi.

(Klik Film)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

.png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

.png)

4 komentar :

Comment Page:Posting Komentar