REVIEW - EXORCISM CHRONICLES: THE BEGINNING

Beberapa waktu lalu, bioskop Indonesia menayangkan "film AI" berjudul M Hotel. Kesukaan (kalau tak mau disebut "pemujaan") industri hiburan Korea Selatan terhadap kapasitas kecerdasan buatan memang bukan lagi rahasia. Sangat disayangkan, mengingat di saat bersamaan sineas mereka sanggup melahirkan karya sekelas Exorcism Chronicles: The Beginning. Sebuah animasi yang menurut Kim Dong-chul selaku sutradara, sengaja tak menyertakan AI demi menjaga orisinalitas.

Bagi para pemujanya, AI begitu luar biasa karena bisa menghasilkan hal-hal yang sukar diwujudkan oleh realita. Mereka lupa bahwa "animasi asli" pun demikian. Berbekal talenta manusia, animasi bisa merealisasikan visi yang terlampau sukar ditangani oleh medium live action. Adaptasi dari novel Toemarok karya Lee Woo-hyeok ini adalah satu dari sekian banyak bukti.

Protagonisnya bernama Park Woon-gyu (Choi Han), mantan dokter yang kini banting setir menjadi pendeta. Bukan pendeta biasa, karena berkat kekuatan yang diwariskan Ilahi, ia mampu melakukan pengusiran setan. Termasuk saat Park mesti menghadapi arwah yang merasuk ke tubuh sesama pendeta di awal film.

Exorcism Chronicles: The Beginning langsung menegaskan apa yang hendak ia capai lewat adegan pengusiran setan tersebut. Berlatar Rumah Tuhan, layaknya pahlawan super tanpa jubah maupun topeng, Pendeta Park memamerkan kekuatan yang ia peroleh dari doa-doa yang senantiasa ia panjatkan. Cahaya beraneka warna silih berganti memancarkan diri di tengah kehancuran yang jamak terjadi dalam pertempuran superhero melawan supervillain.

Ketimbang suguhan eksorsisme konvensional, Kim Dong-chul cenderung berambisi melahirkan blockbuster eksplosif ala film superhero. Iblis yang Park hadapi di gereja punya nama Astaroth. Sosoknya dihidupkan oleh desain dengan kreativitas tinggi, seperti malaikat yang jatuh ke jurang kegelapan, sehingga bertransformasi bak monster dari sebuah anime.

Visi yang diusung Kim Dong-chul bakal memerlukan biaya setidaknya puluhan juta dollar bila memakai format live action. Melalui animasi, sang sutradara tak perlu membatasi imajinasi. Visual out of this world miliknya dilukiskan secara cantik di layar, berbekal tata artistik mumpuni yang penciptaannya turut melibatkan talenta asal Indonesia bernama Amabel Emillavta.

Sayangnya naskah buatan Lee Dong-ha gagal mencapai kualitas serupa. Kealpaan departemen penulisannya didasari oleh ketidakmampuan menerjemahkan ambisi besar secara rapi. Sebagaimana nampak di judul, Exorcism Chronicles: The Beginning diniati sebagai awal sebuah franchise. Alurnya banyak melakukan proses penanaman benih untuk modal konflik di sekuel-sekuelnya, sehingga begitu banyak yang mesti dituturkan.

Nantinya, Pendeta Park dimintai bantuan oleh kawan lamanya sekaligus bikso anggota sebuah ordo rahasia, untuk membantu menangani masalah supernatural di kuil. Masalah itu segera tereskalasi, di mana keberlangsungan dunia jadi taruhannya. Di sisi lain ada Lee Hyun-am (Nam Doh-Hyeong), pemuda yang mendapat kekuatan berkat latihan Tai Chi, yang juga tiba di kuil dengan membawa alasan personal.

Tatkala pondasi ceritanya belum benar-benar solid, termasuk penokohan si protagonis yang masih berada di permukaan, kisahnya sudah berambisi mengeksplorasi begitu banyak persoalan. Setiap karakter beserta konflik masing-masing seperti saling berebut sorotan utama, dan akibatnya, justru tak satu pun berhasil digali secara memadai.

Seperti apa detail mitologinya yang berpijak pada kepercayaan agama dan budaya setempat? Bagaimana peran ordo rahasia si biksu dalam tatanan dunia filmnya? Ritual macam apa yang hendak mereka jalankan? Siapa Hyun Seung-hee (Kim Yeon-woo) si gadis yang sempat tanpa sengaja menolong Pendeta Park di sebuah pengusiran setan?

Exorcism Chronicles: The Beginning memang kacau dalam hal bercerita. Tapi sekali lagi, visinya mengagumkan. Peleburan beberapa kepercayaan dalam sampul eksorsisme sebagaimana pernah dilakukan Dark Nuns beberapa bulan lalu, berpadu dengan mitologi mengenai kekuatan super berbasis lima elemen layaknya Avatar: The Last Airbender. Potensi pengembangan film ini sebagai waralaba sinema sungguh tinggi. Tinggal bagaimana kecerdasan alami kepunyaan para manusia di balik film ini terus diberi ruang gerak untuk melaju di tengah terjangan kecerdasan buatan yang penggunaannya acapkali melalaikan kemanusiaan.

REVIEW - QODRAT 2

Mengapa superhero lokal tidak bisa bersinar seterang Hollywood di layar lebar? Saya rasa ini persoalan kultural. Ketimbang figur jagoan dengan kostum spandeks, topeng, dan jubah, masyarakat Indonesia lebih mengandalkan religiusitas untuk menolong mereka. Lalu datanglah Qodrat, ustaz merangkap pahlawan super yang kekuatannya bukan bersasal dari radiasi kosmik atau serum khusus, melainkan dari doa dan iman.

Unsur superhero dalam Qodrat 2 memang lebih kental dibanding film pertama, di mana kandungan jumpscare makin dikurangi, sedangkan kuantitas baku hantam diperbanyak. Karakter Qodrat (Vino G. Bastian) sendiri bukan lagi individu yang rapuh. Bukannya raut sendu, justru senyum penuh keyakinan yang sering ia pamerkan sebelum beradu jurus dengan lawan. Kepercayaan dirinya telah kembali.

Misi Qodrat kali ini adalah mencari sang istri, Azizah (Acha Septriasa), yang tak diketahui keberadaannya sejak tragedi yang menewaskan putra mereka, Alif. Qodrat 2 diawali oleh adegan yang mengulangi pembukaan film pertama, tapi dari sudut pandang Azizah. Ketika Qodrat tengah berjibaku merukiah Alif, di kamar seberang, Azizah pun mengalami peristiwa traumatik yang membuatnya merasa begitu berdosa.

Momen di atas meneruskan catatan positif Charles Gozali perihal melahirkan adegan pembuka yang efektif mengikat atensi penonton dalam film horor buatannya. Dari situlah kisahnya mulai bercabang. Qodrat mencari Azizah, sementara Azizah yang mengira sang suami telah tewas bekerja di sebuah pabrik yang ditengarai menumbalkan para buruhnya.

Memberikan peran seorang individu dengan luka batin menganga kepada Acha adalah keputusan tepat. Di sebuah adegan long take, Azizah terlihat kesulitan menjalankan salat tobat. Mulutnya tak kuasa menyelesaikan bacaan ayat suci walaupun sudah ia ulang berkali-kali. Acha melakoninya dengan luar biasa. Seolah tiap kali menyebut nama Allah, ada rasa sesak yang tiba-tiba mencekiknya.

Charles sendiri nampak sangat memercayai pemain-pemainnya. Bukan cuma terkait teknis kamera (selain long take, close-up juga jamak dipakai untuk menangkap raut wajah para pemain), pula penggunaan musik garapan Aria Prayogi, yang diperdengarkan hanya saat benar-benar diperlukan. Charles berani mengolah kesunyian.

Jika membicarakan penceritaan, novelty yang dibawa film pertamanya tentu tak lagi terasa. Apalagi dibanding tiga tahun lalu, jumlah horor religi tanah air sudah semakin menjamur. Tapi di luar itu, alur Qodrat 2 (khususnya di babak kedua) memang seperti kekurangan tenaga. Minim misteri yang dapat terus mengikat perhatian penonton, pula urgensi. Kita tahu Qodrat akan menang dengan gampang di mayoritas pertarungan, bahkan saat ia ditangkap oleh Safih (Septian Dwi Cahyo) si bos pabrik.

Setidaknya naskah yang Charles Gozali tulis bersama Gea Rexy dan Asaf Antariksa menawarkan kreativitas dalam bentuk lain, yakni modus operandi antagonisnya dalam menebar teror. Tengok bagaimana para tumbal menemui ajal mereka, atau medium yang dipakai untuk membuat Sukardi (Donny Alamsyah) kerasukan, yang berujung pada pergulatan di dalam truk sebagaimana trailernya perlihatkan. Sangat kreatif!

Pengarahan aksi Charles masih sekuat biasanya. Lincah, bertenaga, lengkap dengan koreografi yang senantiasa membuat si jagoan terlihat keren di depan kamera. Sebagai cara menegaskan kepercayaan diri Qodrat yang telah kembali, elemen humor beberapa kali disematkan di tengah baku hantamnya. Di sisi berlawanan, Zhadhug tidak se-intimidatif Assuala, namun efek praktikal yang dipakai untuk menghidupkan sosok bertanduknya patut diberi pujian tinggi.

Kemudian semuanya bermuara di sebuah pemandangan di babak ketiga, yang kembali membuktikan kesungguhan orang-orang di balik franchise ini dalam menangani elemen agama di horor religi. Kalau Qodrat pertama berhasil menggali makna menyentuh dari kalimat Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un, sekuelnya mengajak penonton untuk mengingat lagi esensi salat selaku tiang agama.

Tatkala banyak horor religi Indonesia seolah melihat salat sebagai ritual keagamaan sepele, Qodrat 2 enggan memandang sebelah mata kesakralannya. Ketika film superhero Hollywood membentangkan jurang antara pahlawan dan manusia biasa yang mereka tolong, Qodrat 2 tidak mengeksklusifkan kekuatan super sang ustaz. Semua bisa memilikinya selama bersedia menguatkan iman.

REVIEW - NE ZHA 2

Ne Zha 2 telah menggoyang hegemoni Hollywood, baik dari segi finansial maupun kualitas. Anggapan klasik berbunyi "cuma Amerika yang bisa" pun runtuh seketika di hadapan animasi yang sampai tulisan ini dibuat, sedang berupaya menggusur Titanic dari posisi ke-4 daftar film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Sekarang kalimat yang tepat untuk didengungkan justru "Amerika tidak akan bisa".

Kuncinya tidak lain adalah budaya. Bukankah animasi Hollywood sedang gencar melakukan representasi budaya? Betul, tapi di hadapan "formula Hollywood", sentuhan kultural sekaya apa pun seolah terhalangi oleh dinding yang memaksa sineasnya bermain aman, tanpa mampu melakukan eksplorasi secara liar.

Di Ne Zha 2, elemen budaya yang berasal dari cerita-cerita mitologi serta novel Investiture of the Gods karya Xu Zhonglin yang berasal dari abad 16, mampu begitu kreatif dieksplorasi oleh Jiaozi selaku sutradara sekaligus penulis naskah. Ne Zha 2 merupakan film di mana salah satu karakternya memiliki senjata bernama "Cambuk Guntur Membelah Langit". Sama sekali tidak ada ketakutan untuk tampil hiperbolis dan melangkah sejauh mungkin dari realisme.

Tengok juga visualisasi dunianya yang sungguh-sungguh mencerminkan dunia fantasi di luar batasan logika, selaku tempat para manusia hidup di tengah eksistensi dewa dan monster. Dunia yang Jiaozi bangun selalu memancarkan keajaiban di tiap sudutnya.

Melanjutkan akhir film pertamanya, kali ini kita diajak mengikuti upaya Ne Zha menempuh ujian keabadian yang diadakan oleh sekte Chan di bawah pimpinan Wuliang. Tujuannya adalah mendapatkan pil untuk memperbaiki teratai suci kepunyaan Taiyi Zhenren yang hendak dipakai menyusun kembali tubuh Ne Zha dan Ao Bing yang hancur di akhir film sebelumnya.

Di satu titik, Ne Zha yang tiba di istana megah milik Wuliang bersama Taiyi Zhenren, mendadak ingin buang air. Ne Zha tersesat, dan salah mengira guci penyimpanan minuman sebagai toilet. Air dalam guci tersebut kemudian diminum oleh Wuliang. Momen komedik tersebut bak wujud perlawanan filmnya, yang enggah sedikit pun menaruh hormat atas segala jenis pengultusan palsu.

Sekte Chan yang dipandang sebagai figur suci nyatanya cuma sekumpulan individu arogan yang berlaku semena-mena, sedangkan nama-nama seperti Ne Zha atau Ao Guang si Raja Naga Laut Timur yang notabene adalah iblis justru lebih mementingkan cinta kasih biarpun perawakan mereka menyeramkan. Ada banyak situasi di Ne Zha 2 yang mendorong kita supaya tak "menilai buku dari sampulnya".

Gesekan dua pihak di atas menyulut terjadinya pertempuran epik penuh visual cantik nan megah di babak ketiga. Kuali raksasa yang bisa mengurung apa pun di hadapannya, ribuan pasukan yang berbaris begitu rapi hingga nampak seperti daun-daun di pepohonan, semuanya menampakkan pemandangan fantastis yang hanya bisa terwujud kala kreativitas dipertemukan dengan budaya. Jiaozi enggan memusingkan soal realisme. Sudah seharusnya pertempuran antara dewa dan iblis digambarkan secara megah nan serba berlebihan.

Tapi Ne Zha 2 tak hanya parade pencapaian teknis, sebab ia pun memiliki banyak rasa. Humornya yang tampil konyol bukan sebatas amunisi hiburan, tapi cara untuk mendekatkan penonton dengan karakternya. Canda tawa yang kerap ia lontarkan membuat Ne Zha, yang begitu kuat hingga mampu merepotkan para dewa, terasa membumi. Sampai ketika filmnya tiba pada momen emosional antara Ne Zha dengan sang ibu, di situlah konflik ilahi dan humanis mencapai titik temunya.

REVIEW - SNOW WHITE

Ketika karakter Evil Queen yang tak segan menghancurkan rumah orang-orang tak berdosa diperkenalkan, terdengar narasi "She was evil" yang mengiringi penampakan Gal Gadot di depan cermin. Banyak film mampu menangkap wajah realita, tapi sangat sedikit yang melakukannya dengan begitu nyata namun terjadi tanpa disengaja seperti remake live-action dari Snow White and the Seven Dwarfs (1937) ini.

Dihadang banyak kontroversi jelang perilisannya, terutama seputar sudut pandang berlawanan dua aktris utamanya ("sudut pandang" di sini berarti salah satu di antara mereka adalah individu berperikemanusiaan, sedangkan satunya pendukung genosida) yang secara kebetulan melahirkan situasi "art imitates life" dalam kisahnya, Snow White kembali memperlihatkan upaya Disney memodernisasi formula klasik mereka.

Secara garis besar, alur dalam naskah buatan Erin Cressida Wilson masih mengikuti pakem versi animasinya. Snow White (Rachel Zegler) adalah putri kerajaan yang terbuang dan dipaksa menjadi pembantu, sementara Evil Queen (Gal Gadot) menancapkan kuasanya yang membawa penderitaan bagi rakyat. Nantinya Snow White bakal kabur, bertemu tujuh kurcaci, mati suri akibat apel beracun Evil Queen, sebelum bangkit kembali berkat ciuman sang cinta sejati.

Pola alurnya serupa, namun tidak dengan penggambaran si tokoh utama. Snow White bukan lagi gadis naif (kalau tak mau disebut "bodoh") yang mudah luluh oleh rasa takut. Lihat saja reka ulang terhadap sekuen ikonik kala sang putri tersesat di hutan. Snow White memang ketakutan sebagaimana wajarnya manusia, namun ia nampak berjuang menekan segala bentuk kelemahan.

Zegler pun bermain tanpa cela sebagai Snow White, dengan selalu bersinar terang di tiap kemunculannya. Nomor musikal Whistle While You Work mungkin salah satu puncak kinerjanya, di mana Zegler berhasil memadukan nyanyian indah dengan variasi gestur serta penggunaan ekspresi mikro. Begitu berlawanan bila dibanding Gal Gadot yang bahkan masih kesulitan memamerkan ekspresi makro secara natural. Gaun-gaun cantik (pujian patut disematkan bagi Sandy Powell) yang dikenakan tak kuasa menutupi segala keburukannya.

Biarpun kini tampil tangguh, bukan berarti sang putri enggan jatuh cinta. Tapi bukan kepada pangeran tanpa nama yang diam-diam menguntit gadis di bawah umur, melainkan pemberontak bernama Jonathan (Andrew Burnap). Romansa keduanya masih terkesan serba instan, tapi setidaknya lebih muda dipercaya dan membumi ketimbang percintaan Snow White di animasi aslinya.

Ketidaksengajaan menghadirkan cerminan dengan situasi dunia nyata memang (secara tidak sengaja pula) menambah bobot filmnya, sekaligus alasan untuk memihak sang protagonis. Tapi ketidaksengajaan adalah ketidaksengajaan, yang takkan mampu mengubah wajah asli film ini. Pada dasarnya Snow White adalah suguhan lemah, dengan alur yang seolah digulirkan sebagai cara menghabiskan durasi.

Kebodohan pun acap kali muncul di sepanjang 109 menit durasinya. Misal saat di babak ketiga, para rakyat yang konon mulai melupakan eksistensi Snow White karena sang putri telah bertahun-tahun lenyap dari hadapan publik, dapat dengan mudah berbaris di belakangnya guna menentang Evil Queen tanpa perlu mendengar bujukan atau seruan perlawanan. Apa pula fungsi para kurcaci di klimaksnya?

Tapi yang paling bertanggung jawab meruntuhkan kualitas Snow White adalah pengarahan Marc Webb. Dipersenjatai deretan lagu catchy tak lantas membuat sang sutradara sanggup memunculkan nuansa magis di tiap nomor musikalnya, yang mayoritas berakhir minim kreativitas. Tidak ada keajaiban.

Webb sempat berusaha mengolah imajinasinya, yakni pada momen ikonik saat Snow White berlarian di tengah hutan. Di situ Webb membuat pepohonan yang menyulut rasa takut sang putri nampak seperti monster sungguhan, sehingga luput menekankan bahwa peristiwa itu menyimbolkan keterkejutan Snow White yang untuk kali pertama setelah sekian lama menginjakkan kaki di alam liar. Mungkin Webb memang tidak pernah menyukai cerita Putri Salju.

REVIEW - NOCTURNAL

Nocturnal menjanjikan banyak hal. Pertama, menilik formatnya sebagai thriller balas dendam yang telah sekian lama jadi menu andalan sinema Korea Selatan. Kedua, terkait premis unik miliknya, yakni perihal sebuah novel yang alurnya bisa memprediksi aksi kriminalitas di dunia nyata. Terdengar seperti sebuah instant classic.

Bae Min-tae (Ha Jung-woo) kini hanya seorang buruh biasa di pabrik yang menunggak gaji karyawannya, tapi ada masanya ia dikenal sebagai figur gangster yang ditakuti. Min-tae terpaksa kembali mengunjungi dunia bawah tanah selepas sang adik, Seok-tae (Park Jong-hwan), ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, sedangkan sang istri, Cha Moon-young (Yoo Da-in), juga mendadak hilang.

Ha Jung-woo begitu meyakinkan sebagai Min-tae si mantan gangster intimidatif, yang kemunculannya saja sudah bisa membangkitkan rasa takut musuh. Dikunjunginya semua figur kriminal, termasuk mantan bosnya, Seok Chang-mo (Jung Man-sik), guna mencari tahu kebenaran di balik kematian Seok-tae, dan Min-tae tak segan menghabisi siapa pun yang menghalangi jalannya, termasuk polisi tua yang sempat bersinggungan jalan dengannya.

Di sisi lain ada Kang Ho-ryeong (Kim Nam-gil), penulis novel berjudul Nocturnal yang juga melakukan pencarian terhadap Moon-young. Sementara itu, berdasarkan penyelidikannya, Detektif Park (Heo Sung-tae) menemukan fakta bahwa segala peristiwa yang berkaitan dengan kematian Seok-tae ternyata berjalan serupa dengan alur novel buatan Ho-ryeong.

Kim Jin-hwang selaku sutradara sekaligus penulis naskah enggan terlalu menyuapi penonton, dan cenderung membiarkan kita tenggelam dalam kegiatan menyusun puzzle sendiri, yang bakal terasa mengasyikkan bagi mereka yang gemar memeras otak. Alurnya kompleks, namun tidak pernah terlalu ruwet hingga mustahil untuk dipecahkan. Apalagi di balik kompleksitas tersebut ada misteri yang cukup efektif mengundang rasa penasaran.

Beberapa twist turut menanti di ujung penceritaan. Meski bukan sesuatu yang segar atau luar biasa mengejutkan, twist tersebut mampu memantapkan bangunan dunia kelam yang jadi latar filmnya, di mana pengkhianatan merupakan hal biasa, dan hanya ada kegelapan menanti di ujung jalan. Protagonis yang kita ikuti perjuangannya pun memiliki kepribadian yang jauh dari kesempurnaan seorang pahlawan.

Masalah bukan terletak pada misterinya, tapi metode investigasi yang protagonisnya pakai untuk mengusut misteri tersebut. Min-tae sebatas mendatangi suatu lokasi yang ditengarai menyimpan petunjuk, menginterogasi orang-orang ada di sana, sebelum mengulangi prosedur penyelidikan serupa di lokasi berikutnya. Paruh kedua yang didominasi rangkaian repetisi itu pun terasa datar dan melelahkan.

Tapi yang paling disayangkan adalah bagaimana premis "seksi" soal novel yang diduga memprediksi peristiwa dunia nyata rupanya sebatas tempelan belaka. Sejatinya bukan cuma novel itu saja. Begitu banyak elemen di Nocturnal hanya berakhir sebagai pernak-pernik yang tidak pernah jadi bagian esensial alurnya, termasuk karakter Detektif Park yang fungsinya bisa dengan mudah dialihkan ke Min-tae.

Padahal eksistensi novel buatan Kang Ho-ryeong mengusung pesan penting mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga, hingga perihal fenomena "life imitates art" yang dilakukan secara sengaja, di mana karya seni dapat dijadikan bahan rujukan dalam proses belajar individu. Sayangnya novel tersebut tak pernah benar-benar terasa menjadi bagian integral kisahnya.

REVIEW - A REAL PAIN

A Real Pain membawa kompleksitas terkait isu kesehatan mental, yang ia kaitkan dengan fenomena trauma transgenerasi akibat luka kolektif di masa lalu. Jesse Eisenberg selaku sutradara sekaligus penulis naskah memahami sakit yang dirasakan pengidap gangguan mental, tanpa mengesampingkan beban menyesakkan yang diemban oleh orang-orang terdekat yang memedulikannya.

Dua sepupu, David (Jesse Eisenberg) dan Benji (Kieran Culkin), menjalani tur menuju beragam tempat yang merekam sejarah memilukan leluhur mereka, yaitu orang-orang Yahudi di Polandia. Dahulu keduanya amat dekat, hingga sebuah peristiwa yang terjadi belakangan berujung merenggangkan hubungan antar sepupu tersebut.

Sekilas kita bisa langsung melihat betapa berbeda David dan Benji setelah tur berlangsung. Benji ibarat dinamo yang jadi sumber energi dalam kelompok, sedangkan David adalah sosok canggung yang selalu ragu kala menentukan tindakan. Ketika Benji senantiasa bersikap "peduli setan", David cenderung dikuasai kekhawatiran.

Di kursi sutradara, Eisenberg seolah juga membawa penonton mengarungi sebuah tur yang dijalankan dengan begitu nyaman, sehingga bakal membuat kita tak menyadari bahwa waktu telah lama bergulir. Sedangkan penggunaan musik-musik gubahan Chopin nyatanya bukan sebatas easter egg karena sang komposer lahir di Polandia, melainkan juga cara Eisenberg menyelaraskan suasana klasik dari departemen audio dan visual filmnya, yang banyak mengunjungi situs bersejarah.

Tapi tidak butuh waktu lama hingga kita dan para peserta tur mendapati wajah lain Benji. Si pemuda menyenangkan yang penuh aura positif itu bisa tiba-tiba berubah menjadi pemarah yang diselimuti hawa negatif. Benji yang awalnya enggan memusingkan apa pun, mendadak jadi individu yang mempermasalahkan segala hal. Semua orang terkejut, tapi tidak dengan David yang telah mengetahui wajah ganda sepupunya.

Benji bergulat dengan masalah kesehatan mental, dan perjalanan mengunjungi tempat-tempat yang merekam penderitaan leluhurnya, khususnya kamp konsentrasi yang bila dilihat dari luar nampak tidak mengerikan sama sekali, semakin memantik pergulatan batinnya. Di lain pihak, David pun dihantam dilema. Dia menyayangi Benji, tapi juga iri, bahkan tak jarang menaruh benci, salah satunya akibat ketidakstabilan kondisi mental si sepupu.

A Real Pain seperti ingin menegaskan bahwa rasa sakit kedua pihak sama-sama valid dan tak ada yang patut dikerdilkan. Dinamika tersebut Eisenberg tautkan dengan keresahan yang dialami kaum Yahudi penyintas genosida generasi ketiga, yang biarpun telah menjalani hidup dengan damai, tetap merasa perlu mengingat penderitaan para leluhur. Rasa bersalah pun acap kali timbul dalam dua konteks di atas.

Kinerja luar biasa kedua aktornya pun membantu tersampaikannya pesan tersebut. Meski telah berkali-kali melakoni peran serupa, bukan berarti kemampuan Eisenberg menghantarkan emosi di tengah tindak-tanduk canggung karakternya boleh dipandang sebelah mata.

Tapi gelar penampil terbaik tentu pantas disematkan pada Kieran Culkin, berkat kehebatannya menghidupkan dua wajah berseberangan yang secara bergantian ditampakkan oleh Benji. Perhatikan sorot mata sang aktor di adegan penutup filmnya. Sorot mata individu yang terpaksa menerima kembali ke titik awal, berkutat bersama luka-luka dan kesendirian yang menyiksanya, sementara manusia-manusia lain terus berlalu, pergi menjauh tanpa memperhatikannya.

(Disney+ Hotstar)

REVIEW - SAMAR

Walau masih menampilkan hantu, Samar tak menyertakan berbagai elemen klise nan membosankan khas horor lokal seperti santet, pesugihan, ritual perdukunan, atau kepercayaan klenik Jawa. Karya terbaru Renaldo Samsara ini memang horor psikologis serba berantakan yang berusaha terlalu keras mengembuskan napas Lynchian, tapi keberaniannya membawa gaya tutur alternatif di tengah kemonotonan horor Indonesia jelas layak diapresiasi.

Ilmira Nirmala (Imelda Therinne) adalah komikus horor yang tengah menetap di area terpencil, tepatnya di rumah warisan keluarganya, dalam rangka menyelesaikan karya terbarunya. Seorang gadis misterius (Aurora Ribero) turut tinggal bersama Ilmira. Hubungan keduanya baru diungkap selepas twist di paruh akhir.

Satu yang pasti, baik Ilmira maupun si gadis sama-sama bisa melihat hantu. Jika Aurora Ribero membentuk karakternya sebagai individu penakut yang selalu menempel pada Ilmira jika bersinggungan dengan hantu, maka Imelda Therinne membawa karisma yang memesona. Alih-alih terkejut apalagi takut, hanya tatapan sinis yang Ilmira munculkan setiap beradu mata dengan makhluk halas bertampang seseram apa pun.

Salah satu aspek esensial dalam hidup Ilmira adalah hubungannya dengan sang suami, Salman (Revaldo), yang sedang ia gugat cerai pasca ketahuan berselingkuh. "Mau bawa celana dalam saya sekalian buat kenang-kenangan?", ucap Ilmira sembari setengah mengusir Salman yang tak pernah bisa menahan dorongan nafsunya.

Pendekatan Samar, yang membagi kisahnya menjadi enam chapter dan lebih mengedepankan eksplorasi terhadap rutinitas si protagonis ketimbang menggunakan pola linear khas film horor arus utama memang cukup menyegarkan. Masalahnya, Renaldo Samsara bak terlampau memaksakan filmnya untuk tampil unik di semua sisi. Hasilnya adalah sebuah tontonan yang acap kali memperumit hal-hal sederhana.

Misalnya jalinan kalimat dalam naskah yang sang sutradara tulis bersama Nandray S. dan Fanya Runkat. Tengok interaksi Ilmira dan Salman di awal film yang alih-alih menyuplai informasi selengkap mungkin untuk penonton mengenai dinamika kedua karakter, justru menghalangi tersampaikannya informasi tersebut akibat diksi yang seperti ingin memamerkan intelektualitas secara berlebihan.

Begitu pula departemen penyuntingan yang ditangani oleh M. Fahrul Ihwan dan (sekali lagi) Renaldo Samsara. Begitu banyak lompatan kasar di sepanjang 97 menit durasinya, yang membuat poin-poin cerita sederhana tampil lebih ruwet dari seharusnya. Chapter 1-3 yang terus berkutat pada rutinitas repetitif Ilmira di rumah terkesan berusaha menyembunyikan stagnasi alur di balik susunan narasi stylish minim substansi.

Barulah memasuki chapter keempat, yang ditandai kedatangan penerbit komik Ilmira, Bram (diperankan Kevin Julio yang kembali mengingatkan betapa dia merupakan salah satu aktor paling underrated), alurnya tampil lebih berwarna, semakin rapi, dan terpenting, bersedia memperluas cakupan eksplorasinya. Menarik melihat Ilmira sebagai indigo mesti berurusan dengan dunia luar, dari restoran yang memakai penglaris berupa ludah hantu, hingga pasutri yang hendak membeli rumahnya tanpa menyadari keangkeran tempat tersebut.

Jangan mengharapkan jumpscare berisik dengan kuantitas setinggi langit di sini. Samar bukan sebatas memposisikan deretan penampakannya (yang tidak dikemas memakai volume berlebihan) sebagai alat menakut-nakuti, tapi juga media untuk menjabarkan dinamika psikis si protagonis, yang terus ditelusuri hingga mencapai twist di penghujung durasi.

Twist-nya mungkin terkesan mencurangi penonton, namun ia juga mampu menguatkan poin yang coba Samar sampaikan, yakni perihal kekuatan karya seni, yang di film ini diwakili oleh komik. Bahwa seni bisa menjadi medium katarsis yang membantu sang pembuat karya maupun orang lain yang menikmati karya tersebut, untuk menghadapi beragam permasalahan mental yang menghantui hidup mereka.

REVIEW - SINGSOT

Satu poin yang patut diapresiasi dari Singsot adalah keotentikannya. Mengambil latar di Jawa, diisi oleh jajaran aktor dengan kemampuan Bahasa Jawa yang bukan dipilih karena alasan popularitas atau tampang semata, pun kisahnya tak mengharuskan adanya perspektif dari karakter asal ibukota yang tengah mengunjungi desa. Tidak banyak horor rilisan rumah produksi besar bersedia memperhatikan semua itu.

Mengadaptasi film pendek berjudul sama yang juga digarap oleh Wahyu Agung Prasetyo, Singsot versi layar lebar masih mengetengahkan jalinan kisah yang senada. Alkisah, karena kerap memperhatikan sang kakek (Landung Simatupang) merawat burung, bocah bernama Ipung (Ardhana Jovin Aska Haryanto) mulai berbagi ketertarikan serupa. Siulan pun makin sering keluar dari mulut Ipung, termasuk di waktu magrib meski sang nenek (Sri Isworowati) telah menghardiknya. Benar saja, siulan Ipung jadi awal rangkaian pemandangan mengerikan yang ia saksikan.

Naskah yang Wahyu tulis bersama Vanis coba mengakali alih medium ke film panjang dengan cara memperluas cakupan cerita, yang tak lagi cuma berpusat di rumah protagonisnya, tapi turut menyoroti fenomena misterius di desa setempat. Dikisahkan, seorang warga bernama Agus Pete (Jamaluddin Latif) ditemukan di tengah hutan dalam kondisi katatonik. Kini ia cuma bisa berbaring di kasur dan sepenuhnya bergantung pada sang istri, Wiwik (Siti Fauziah).

Muncul pemandangan jenaka tatkala dua ibu-ibu kampung mulai bergunjing mengenai kondisi Agus Pete. Siti Fauziah yang selepas kesuksesan Tilik (2018) mulai terjebak dalam typecast sebagai perempuan desa penyuka gosip bermulut tajam, di sini berubah 180 derajat menjadi korban gosip.

Patut disyukuri bagaimana tambahan konflik seputar teror yang warga setempat alami tidak lantas menggoda para penulisnya untuk memaksa ceritanya membengkak secara berlebihan jika dibandingkan sumber adaptasinya. Durasi versi layar lebarnya pun cenderung pendek, hanya 75 menit.

Tapi bahkan dengan durasi sependek itu alurnya masih terasa tipis, karena mayoritas cuma tersusun atas kompilasi teror yang Ipung hadapi, sambil sesekali diselingi oleh interaksi dua tetua desa (termasuk kakek Ipung), kala mereka membicarakan perihal klenik yang mungkin tengah terjadi. Diskusi kedua tetua tersebut merupakan esensi dari elemen budaya mistis Jawa yang mengakar kuat di kisahnya, alih-alih jadi pernak-pernik semata.

Pembangunan intensitas dari Wahyu Agung Prasetyo sejatinya cukup apik. Biarpun acap kali berujung pada trik jumpscare generik, di mana para hantu sebatas memamerkan wajah mereka yang jauh dari cantik, hampir semua terornya disokong oleh build-up yang tampil creepy berkat pendekatannya yang tidak takut mengandalkan kesunyian.

Masalahnya, penulisan teror dalam naskahnya benar-benar kacau, terutama akibat terlalu bergantung pada adegan mimpi. Di versi film pendek, pemakaian mimpi bisa diterima karena tidak berlebihan dan sesuai dengan kepercayaan terkait pantangan tertidur di waktu magrib. Di sini, mimpi bagaikan cara malas minim kreativitas yang terus direpetisi supaya naskahnya punya alasan memunculkan hantu.

Sesungguhnya ada niat baik dari naskahnya yang enggan berlebihan menyuapi penonton, lalu membiarkan kita mencari dan menyatukan keping-keping puzzle sendiri. Sayang, akibat lemahnya penulisan, ketimbang proses memecahkan teka-teki yang menstimulus kerja otak, Singsot lebih seperti kekacauan yang membingungkan.

Setidaknya, seperti yang telah disinggung pada awal tulisan, film ini merupakan presentasi yang otentik. Ditunjang akting kuat jajaran pemain yang fasih melafalkan Bahasa Jawa, pula berperilaku layaknya manusia normal, dunia yang filmnya munculkan tidak terasa berbeda dengan realita tempat kita tinggal. Andai saja ia berhasil memberi teror mumpuni.

REVIEW - NOVOCAINE

Novocaine bercerita tentang seorang laki-laki yang tidak bisa merasakan sakit. Tidak boleh ada tali pengekang dalam eksekusinya supaya premis menarik tersebut dapat dimaksimalkan, walau mengingat statusnya sebagai rilisan arus utama, keliaran semacam itu sulit (kalau bukan mustahil) dilakukan. Setidaknya Dan Berk dan Robert Olsen selaku sutradara paham mesti berbuat apa, lalu mendorong batasan eksplorasi mereka sejauh yang bisa dilakukan, sehingga mampu menghasilkan tontonan menghibur.

Nathan "Nate" Caine (Jack Quaid) bekerja sebagai asisten manajer sebuah bank yang nampak memedulikan keselamatan karyawan mereka. Ujung pensil yang tajam ditutupi, bola tenis pun dipakai untuk melapisi sudut-sudut meja. Nate tak memerlukan segala bentuk perlindungan tersebut, karena ia mengidap CIPA (Congenital Insensitivity to Pain) yang meniadakan kemampuannya merasakan sakit.

Konon kebanyakan penderita CIPA cuma bisa bertahan hidup sampai usia 25 tahun. Tapi berkat kehati-hatiannya, termasuk pilihan untuk menjauhi konsumsi makanan padat guna mengurangi risiko menggigit lidah sendiri, membawa Nate bertahan hingga sekarang. Kondisi tersebut membuatnya jadi korban perundungan semasa kecil, oleh teman-temannya yang memberi julukan "Novocaine" (nama produk anestesi) pada Nate.

Quaid sempurna memerankan individu yang senantiasa bersikap canggung akibat selalu menghindari skenario sosial. Sewaktu jalan Nate untuk mendekati gadis impian sekaligus rekan kerjanya, Sherry (Amber Midthunder), akhirnya terbuka, filmnya pun sejenak beralih jadi komedi romantis yang likeable berkat cara Quaid menangani karakternya.

Sampai sekelompok perampok menjarah bank tempat Nate bekerja. Bukan cuma itu, Sherry pun mereka bawa sebagai sandera. Nate yang selama ini lebih banyak menghabiskan waktu berperang dalam permainan daring di depan layar komputer pun nekat terjun ke medan pertempuran dunia nyata guna mengejar para perampok itu. Biarpun banyak dari penonton mungkin bisa menebak bahwa berbeda dengan dugaan Nate, Sherry bukanlah damsel in distress.

Filmnya berutang besar pada Jack Quaid. Naskah buatan Lars Jacobson menyediakan beberapa ide humor menarik yang mayoritas berpusat pada kondisi medis protagonisnya, namun comic timing sang aktor merupakan penghasil tawa utama. Sebagai karakter, reaksi-reaksi yang Nate munculkan tiap mengalami berbagai bentuk luka seolah merupakan cara mempersilakan penonton menertawakan tragedi kehidupannya.

Sekali lagi, sebagai rilisan arus utama Novocaine memang masih terkesan menahan diri kala mengeksploitasi kondisi tokoh utamanya. Di satu titik, Nate menyusup ke rumah salah seorang perampok yang diam-diam telah dipasangi beraneka perangkap. Panah menembus kakinya, cokmar menghantam punggungnya, dan Nate pun bak bertransformasi menjadi karakter maling dalam Home Alone.

Singkatnya, kita sudah sering menyaksikan karakter dengan ketahanan ekstrim serupa di judul lain, bahkan dalam sebuah film keluarga. Untungnya pada beberapa bagian, khususnya tiap Nate mengeksekusi satu demi satu pelaku perampokan, muncul kekerasan dengan level yang membuat Novocaine sanggup menjustifikasi eksistensinya, apalagi ia turut didukung pengarahan Berk dan Olsen yang menyuntikkan energi memadai secara konsisten di tiap adegan aksi brutalnya.

REVIEW - THE GIRL WITH THE NEEDLE

The Girl with the Needle, yang jadi perwakilan Denmark di Academy Awards 2025 (berhasil menyabet nominasi), merupakan drama sejarah yang dibungkus layaknya horor arthouse. Tidak ada hantu dalam definisi konvensional di dalamnya. Hantu di sini tak bisa kita lihat namun dapat dirasakan, sebagai manifestasi kesendirian karakternya yang jatuh ke jurang terdalam akibat terus-menerus mengalami pembuangan.

Kopenhagen, 1919: Karoline (Vic Carmen Sonne) baru diusir dari apartemen akibat 14 minggu lalai membayar uang sewa. Suaminya, Peter (Besir Zeciri), sudah setahun tak memberi kabar dari medan perang. Hubungannya dengan Jørgen (Joachim Fjelstrup), bos pabrik tempatnya bekerja, berawal indah. Tapi niatan menikahi si lelaki selepas mendapati dirinya hamil ditentang keras oleh ibu Jørgen.

Sekali lagi, Karoline merasakan sakitnya dibuang. Magnus von Horn selaku sutradara kerap menempatkan si protagonis di tengah layar seorang diri. Terkadang figur Karoline dibingkai oleh objek di sekelilingnya, atau diselimuti kegelapan yang ditangkap dengan begitu cantik dalam tata kamera arahan Michał Dymek. Semuanya mewakili kondisi psikis Karoline.

Sampai di satu titik Karoline memutuskan untuk berbalik melakukan hal yang selama ini menyiksanya. Dia ingin membuang. Targetnya adalah janin yang ia kandung. Tapi sebelum sempat melakukan itu (memakai jarum raksasa yang dibawa ke pemandian umum), Karoline ditolong oleh Dagmar (Trine Dyrholm), perempuan yang sekilas nampak baik hati. Tapi karena karakternya terinspirasi dari Dagmar Overbye, pembunuh berantai yang dari tahun 1913-1920 konon telah merenggut nyawa 25 korban, kita tahu kalau kebaikan tersebut hanya ilusi belaka.

Ditemani sinematografi hitam putih remang-remang yang menjelaskan betapa kegelapan senantiasa menaungi karakternya, kita pun turut diajak mengobservasi lingkungan tempat Karoline menghabiskan keseharian. Semuanya kotor, jauh dari kesan higienis, bahkan tidak jarang menjijikkan.

Bersama tempo lambat yang digerakkan secara presisi, Magnus von Horn berhasil menjadikan The Girl with the Needle sebagai perjalanan mengarungi kekacauan batin Karoline, yang meski dipenuhi ketidaknyamanan, nyatanya juga terasa menghipnotis. Apalagi Vic Carmen Sonne tampil luar biasa merepresentasikan ketersesatan Karoline, terutama melalui permainan ekspresi wajahnya.

Karoline tengah hilang arah. Tidak tahu harus melangkah ke mana, bahkan tidak benar-benar yakin akan wajah asli dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana ditampilkan oleh sekuen pembukanya yang begitu mencekam bak sebuah mimpi buruk absurd, The Girl with the Needle menunjukkan bahwa individu cenderung menyembunyikan wajah asli mereka. Wajah asli yang lebih buruk rupa, dan tak jarang, merupakan wajah yang sangat mengerikan.

(Klik Film)

REVIEW - NO OTHER LAND

"Aku mulai merekam ketika hidup kami mulai berakhir". Di film lain, itu hanya akan menjadi sebuah kalimat yang ditulis dengan indah. Tapi di No Other Land, alih-alih karakter fiktif, untaian kata di atas terucap dari mulut orang sungguhan, yang mendeskripsikan realitanya yang bertransformasi menjadi horor sungguhan. Hasilnya adalah salah satu kalimat paling menyayat hati yang pernah diperdengarkan oleh medium sinema.

Empat sutradara (Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, dan Rachel Szor) bekerja sama membesut dokumenter yang beberapa waktu lalu mencetak kemenangan bersejarah di Academy Awards ini. Di antara mereka, Basel dan Yuval punya peran paling menonjol, sebab keduanya turut berperan sebagai protagonis yang penonton ikuti kisahnya.

Basel merupakan aktivis muda Palestina yang vokal melawan pengusiran oleh tentara Israel terhadap warga Masafer Yatta yang jadi tempat tinggalnya. Di sisi lain, Yuval adalah jurnalis Israel yang menentang agresi negaranya sendiri. Narasi No Other Land tersusun atas ribuan jam rekaman yang mereka kumpulkan dari 2019 hingga 2023, pula arsip video milik keluarga Basel yang diambil sejak puluhan tahun lalu.

Tidak ada voice over, tidak ada grafik penjelas, tidak ada wawancara. No Other Land adalah cinéma vérité yang bertujuan memotret realita senyata mungkin. Riyad Mansour selaku duta besar Palestina untuk PBB pernah menyebut serangan Israel pada tanah airnya sebagai "genosida paling terdokumentasi sepanjang sejarah", dan film ini memperkuat pernyataan tersebut.

Penonton seolah dibawa terjun langsung ke medan perang, dan tak ada ruang tersisa bagi keraguan mengenai apa yang nampak di layar untuk menyeruak. Ketika Harun salah satu tetangga Basel yang berusaha menghalau tentara Israel ditembak oleh para penjajah, ada kengerian merambat. Ada seorang pria ditembak, coba dibunuh layaknya binatang, tepat di depan mata kita. Bukan reka ulang, bukan adegan artificial.

Bukan cuma paparan sadisme saja yang meninggalkan kesan besar. Kita sempat diajak mundur beberapa tahun ke masa Basel masih kecil, tepatnya ketika Tony Blair datang mengunjungi sekolah yang dibangun di tengah ancaman pengusiran. Sang mantan perdana menteri cuma berkeliling selama tujuh menit, dan itu sudah cukup membuat Israel menghentikan upaya persekusi. Apa jadinya jika para pemegang kuasa di seluruh dunia bersedia mengerahkan daya upaya mereka secara total guna menolong rakyat Palestina?

No Other Land mungkin tak memenuhi banyak kaidah filmis, tapi fakta bahwa dokumenter berdurasi 95 menit berhasil dilahirkan tatkala para pembuatnya bertaruh nyawa tiap hari sudah merupakan keajaiban. Mereka tak perlu memusingkan soal pakem.

Kita pun tidak usah memedulikan tetek bengek di atas. Persoalan teknis tak lagi penting, karena sewaktu pasukan biadab Israel bukan cuma menghancurkan rumah di Masafer Yatta, tapi juga mengambil alat pertukangan dan melucuti peluang membangun kembali, atau saat muncul larangan bagi rakyat Palestina untuk menyetir sebelum akhirnya berpuncak pada dirusaknya sumber air, kita tengah menjadi saksi genosida.

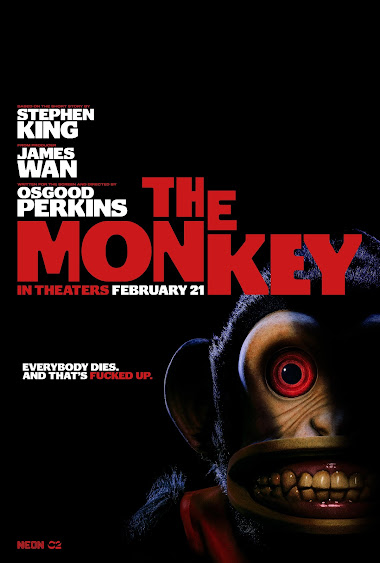

REVIEW - THE MONKEY

Mengadaptasi cerita pendek berjudul sama buatan Stephen King, The Monkey bukan tontonan yang akan menjeratmu dengan ceritanya. Bahkan Osgood Perkins pun rasanya tidak begitu berhasrat menakut-nakuti penonton melalui film horornya ini. Ketimbang coba mengulangi formula sukses Longlegs tahun lalu, sang sutradara lebih berambisi meruntuhkan batasan serta aturan.

Kata "meruntuhkan" mungkin kurang tepat. Dia menghancurkan, memusnahkan, membumihanguskan segala sekat yang memisahkan seorang sineas dengan kebebasan eksplorasi. Padahal gagasan dasarnya sederhana saja, yakni tentang mainan monyet yang punya kekuatan supernatural untuk membunuh orang. Sebuah premis usang bila ditilik menggunakan kacamata horor masa kini.

Sepasang saudara kembar, Hal dan Bill Shelburn (versi muda diperankan Christian Convery, versi dewasa oleh Theo James, dan masing-masing begitu luar biasa menghidupkan dua individu yang sama sekali berbeda), menemukan mainan monyet itu dari barang-barang peninggalan ayah mereka yang hilang secara misterius. Setiap kunci di punggungnya diputar, si monyet akan mulai memainkan drumnya, dan tak lama berselang bakal ada seseorang tewas mengenaskan.

Tidak ada tatanan pasti mengenai siapa yang bakal dibunuh, pula kapan sang monyet melangsungkan eksekusi. Semua serba acak, seolah monyet pembunuh itu adalah perpanjangan tangan Osgood Perkins dalam eksplorasi liarnya. Penonton tidak perlu ambil pusing dan cuma tinggal menunggu hadirnya satu per satu kematian brutal yang dieksekusi dengan luar biasa kreatif.

Perkins bak eksekutor gila yang terus bereksperimen supaya tiap kematian bisa tampil lebih unik dibanding kematian sebelumnya. Tapi langkah "paling punk rock" yang Perkins ambil terletak pada sentuhan komedinya, yang bukan sekadar cara agar filmnya menghibur, melainkan satu lagi metode untuk memberontak dari norma bercerita.

The Monkey adalah b-horror yang muncul dengan semangat ala Troma Entertainment, di mana logika dikesampingkan demi memberi ruang pada absurditas. Sebagai film termahal Perkins sejauh ini (11 juta dollar), sampulnya memang terlihat elegan. Tata kamera dengan nuansa vintage arahan Nico Aguilar misalnya, yang acap kali mencuatkan ketidaknyamanan.

Tapi di dalamnya, The Monkey punya jiwa b-movie yang begitu membara. Tengok bagaimana penokohan diberikan bagi figur-figur seperti pendeta dan polisi. Di sebuah kesempatan, ketika mayat salah satu korban si monyet ditemukan dan dibawa keluar dari rumahnya oleh tim paramedis, mendadak dari tengah kerumunan para pemandu sorak berteriak ceria, "They take the body out!", seolah merayakan kematian tersebut. Mungkin gerombolan pemandu sorak itu adalah kita sendiri yang terhibur oleh sadisme persembahan Perkins.

Kisahnya membawa tema seputar keluarga disfungsional, sembari turut menyertakan pembahasan mengenai trauma. Jangan harap semuanya digali secara mendalam, sebab sang sineas sendiri memang tak berniat menganggapnya secara serius. Tengok bagaimana konklusi terkait konflik Hal dan Bill yang selalu berseteru sejak kecil dipaparkan memakai komedi gelap yang seolah mengacungkan jari tengahnya.

REVIEW - MICKEY 17

Penonton yang berharap Bong Joon-ho kembali merevolusi genre seperti telah beberapa kali ia lakukan mungkin akan sedikit kecewa, karena Mickey 17 lebih seperti amalgam dari film-film Bahasa Inggris miliknya ketimbang sebuah dobrakan baru. Tapi sang auteur memang tak perlu melakukannya. Selepas Parasite mencetak sejarah enam tahun lalu Bong tak perlu lagi membuktikan apa pun, dan Mickey 17 meski merupakan salah satu karya terlemahnya menegaskan bahwa ia adalah salah satu sutradara paling konsisten saat ini.

Naskahnya (juga ditulis oleh Bong) mengadaptasi novel Mickey7 karya Edward Ashton, tentang bagaimana di tahun 2054, umat manusia telah berusaha membangun koloni di planet lain. Dipimpin oleh Kenneth Marshall (Mark Ruffalo) si politikus gagal beserta istrinya yang cenderung lebih dominan, Ylfa (Toni Collette), sebuah perjalanan selama empat tahun menuju planet bernama Nilfheim pun dimulai.

Mickey Barnes (Robert Pattinson) termasuk dalam jajaran kru. Tapi ia bukan kru biasa. "Expendable", begitu posisinya disebut. Mickey ditugasi melakukan banyak misi berbahaya yang selalu berujung pada kematiannya. Tapi berkat teknologi kloning, ia selalu "dicetak ulang" untuk hidup kembali dalam tubuh yang berbeda. Timbul masalah kala Mickey 18 (sesuai namanya, kloning yang ke-18) sudah terlanjur dihidupkan, sebelum terungkap bahwa Mickey 17 ternyata mampu bertahan hidup dalam misinya. Dua versi Mickey pun eksis secara bersamaan.

Ada sebuah adegan saat Timo (Steven Yeun), teman lama Mickey yang bertugas sebagai pilot, tiba di lokasi tempatnya terjebak setelah mengalami kecelakaan hingga cedera parah. Ketimbang menyelamatkan sang teman, Timo lebih memilih mengambil senjata pelontar api milik Mickey yang menurutnya "lebih sayang bila rusak". Di kesempatan lain, para kru menertawakan tangan Mickey yang putus.

Sederhananya, Mickey tak lagi dimanusiakan. Sama seperti para pekerja kelas bawah di dunia nyata, yang dibiarkan mempertaruhkan nyawa sementara jajaran penguasa duduk nyaman sembari menikmati hasil keringat mereka. Teknologi kloning memberi umat manusia di film ini kekuatan untuk "bermain Tuhan", hanya saja dalam memainkan itu, manusia tak sedikitpun memiliki kebijaksanaan-Nya.

Pesan yang Mickey 17 bawa sejatinya tidaklah baru. Adanya figur pemimpin sewenang-wenang, ditambah kemunculan sosok monster bernama "creeper", membuatnya terasa seperti kombinasi Snowpiercer dan Okja. Jurang kelas, objektifikasi terhadap individu yang dipandang selaku komoditas belaka, hingga tendensi manusia melakukan penjajahan dan menyebut mereka yang berbeda sebagai "alien", semua adalah tema favorit Bong Joon-ho.

Sayang, jika membicarakan penerapan tema-tema tersebut ke alur, Mickey 17 terkesan kurang liar mengeksplorasi premis uniknya, bahkan cenderung stagnan dalam bercerita. Ibaratnya, Bong membawa kita terbang mengunjungi planet asing, tapi bukannya menelusuri tiap sudutnya, ia cuma mengajak kita berjalan-jalan santai di sekitar pesawat.

Di sisi lain, tidak seperti banyak sineas Hollywood yang kerap memandang karya mereka terlampau serius sehingga berakhir hambar, Bong dengan jeli mencampurkan banyak sentuhan komedi gelap yang cukup efektif memancing tawa. Di sinilah performa Pattinson memegang peranan penting. Sebagai Mickey 17, Pattinson mengolah talenta komedinya untuk memerankan figur "bodoh", lengkap dengan modifikasi cara bicara yang memukau.

Menariknya, Pattinson melakoni dual role yang bertolak belakang, sebab tidak seperti "pendahulunya", Mickey 18 adalah figur penuh percaya diri, berani, pula tidak ragu memakai kekerasan sebagai jalan menyelesaikan masalah. Mungkin seperti Mickey, diri kita pun menyimpan banyak versi, termasuk yang sama sekali berbeda dan cuma sesekali muncul ke permukaan. Tidak kalah memikat adalah Ruffalo sebagai karikatur politikus minim kompetensi, Collette yang mengendalikan segalanya dari belakang dengan begitu keji, juga Naomi Ackie sebagai Nasha, kekasih Mickey yang tangguh.

"Seperti apa rasanya mati?", merupakan pertanyaan yang paling sering diajukan kepada Mickey. Kematian adalah hal paling menyeramkan bagi banyak orang. Bayangkan mengirim sesama manusia untuk mengalami hal yang paling kita takuti berulang kali tanpa ada rasa bersalah. Serahkan pada Bong Joon-ho untuk melahirkan sosok-sosok yang di atas kertas nampak konyol, namun sesungguhnya menyimpan kekejaman yang melebihi penjahat mana pun.

REVIEW - NICKEL BOYS

Daya tarik terbesar Nickel Boys tentu berasal dari tata kameranya, yang dipresentasikan lewat sudut pandang orang pertama. Tapi alih-alih seorang saja, ada perspektif dua individu yang ditampilkan, sehingga selain kesan personal, adaptasi novel karya Colson Whitehead ini juga menjadi kisah yang merangkum memori (atau lebih tepatnya "trauma") kolektif.

Elwood (Ethan Herisse) adalah sosok yang kita ikuti perspektifnya. Seorang remaja Tallahassee yang hidup berdua bersama sang nenek, Hattie (Aunjanue Ellis-Taylor). Dia tak hanya cerdas, pula aktif turun ke jalan menyuarakan hak asasi manusia. Elwood yang tumbuh di awal 60-an jadi saksi bagaimana figur-figur seperti Martin Luther King Jr. tengah memerangi rasisme terhadap kaum kulit hitam di Amerika Serikat. Walau keadilan sosial masih jauh dari jangkauan, kecerdasan serta ketekunan si remaja membuat masa depannya, nampak cerah.

Sampai takdir berputar ke arah tak terduga, yang membuatnya dikirim ke reform school bernama Nickel Academy. Cita-citanya melanjutkan studi di universitas ternama pun mesti ia kubur. Di Nickel, siswa kulit putih dan kulit hitam hidup terpisah. Ketika siswa kulit putih memperoleh perhatian lebih dari tenaga pengajar, Elwood dan teman-teman (termasuk bocah yang bahkan belum menginjak 10 tahun) dipaksa bekerja di ladang, lalu mendapat hukuman fisik bila membuat kesalahan. Nickel Academy bukan berupaya mendidik. Mereka hanya memperbudak.

Di sanalah Elwood berkenalan dengan Turner (Brandon Wilson). Berlawanan dengan pola pikir berlandaskan semangat perjuangan yang Elwood bawa, Turner cenderung bersikap skeptis. "Daripada mengambil risiko untuk melawan, lebih baik diam sambil menundukkan kepala karena takkan ada yang berubah", begitu pola pikir Turner.

Pasca Turner diperkenalkan, kamera pun mulai rutin berpindah sudut pandang guna menampilkan apa yang ia saksikan. Bagaimana naskah yang dibuat oleh sang sutradara, RaMell Ross, bersama Joslyn Barnes, memakai gaya bertutur radikal dengan terus memindahkan perspektif antara Elwood dan Turner membuat Nickel Boys terasa seperti rekaman dari memori kolektif orang-orang yang berbagi pengalaman, serta luka yang sama.

Ross menunjukkan talentanya sebagai sineas yang mengawali karir sebagai kreator dokumenter, saat sesekali ia menyelipkan beragam footage, dari cuplikan film, berita di televisi, hingga rangkaian dokumentasi. Sekilas terkesan tak berkaitan, namun seluruhnya sama-sama jadi gambaran wajah sebuah negara pada suatu masa. Ketika publik terpukau oleh teknologi yang melesat maju hingga memungkinkan manusia pergi ke luar angkasa, di sekeliling mereka penegakkan keadilan sosial malah berjalan mundur.

Harus diakui gaya eksperimental filmnya yang mengutamakan eksplorasi teknik bertutur membuat "rasa" di beberapa titik terkesan jauh, termasuk montage dengann sebuah twist besar di konklusi, yang seperti memperumit hal sederhana, yang bakal jauh lebih emosional bila sorotan diletakkan pada penampilan pemainnya. Aunjanue Ellis-Taylor tampil luar biasa di momen tersebut. Teriakan dalam tangisnya akan sukar dihapus dari hingatan.

Tapi pendekatan radikal Nickel Boys tetap sebuah pencapaian hebat. Meski durasi 140 menit rasanya masih bisa dirampingkan, kolaborasi sutradara dan penata sinematografinya memastikan bahwa perjalanan panjang itu tak pernah tampil monoton. Filmnya begitu kreatif perihal menata apa saja yang penonton saksikan di layar (dari bocah yang mendadak meluncur di bawah kursi bus, hingga sinkronisasi gerak kaki dua orang asing yang kebetulan terjadi).

Terkadang kita diajak melompat ke masa depan untuk bertemu Elwood dewasa (Daveed Diggs). Menariknya, ketimbang memakai sudut pandang orang pertama seperti biasa, kita melihat sosoknya dari belakang, tak ubahnya hantu tak kasat mata yang mengikuti si tokoh utama. Bersama Elwood dewasa itulah kita menyadari bahwa penyiksaan di Nickel bukan cuma menghancurkan para siswa di masa itu, pula masa depan mereka.

(Prime Video)

REVIEW - PERNIKAHAN ARWAH

Berbeda dengan kebanyakan horor lokal, Pernikahan Arwah tidak kekurangan ide maupun ambisi. Sentuhan budaya yang jadi landasan, pilihan estetika, cara meneror, hingga gaya berceritanya, semua dipenuhi upaya menghadirkan kesegaran. Apa yang tak dimiliki oleh karya terbaru Paul Agusta ini adalah kemampuan menyatukan segala ide segar di atas menjadi satu kesatuan yang kohesif.

The Butterfly House. Begitu judul internasional film ini. Di kebudayaan Cina, kupu-kupu melambangkan beberapa aspek kehidupan, dari cinta, kebebasan, sampai transformasi. Hal-hal itu pula yang dibahas dalam kisahnya yang mengetengahkan hubungan Tasya (Zulfa Maharani) dan Salim (Morgan Oey), di mana persiapan pernikahan mereka diganggu oleh kabar meninggalnya keluarga si calon mempelai laki-laki.

Rencana pemotretan pre-wedding ke Hong Kong pun tiba-tiba dipindahkan ke rumah masa kecil Salim yang terletak di Jawa Tengah. Febri (Jourdy Pranata) dan Harja (Ama Gerald) selaku fotografer, juga Arin (Puty Sjahrul) sebagai penata rias pun turut hadir dan menjadi saksi banyaknya peristiwa misterius yang membawa kaitan kelam dengan masa lalu keluarga Salim.

Pernikahan Arwah sesungguhnya masih menggunakan banyak pakem standar horor Indonesia, sebutlah latar rumah berhantu atau pemakaian lagu lawas untuk membangun atmosfer. Hanya saja, sentuhan kultural datang membawa perbedaan. Pernak-pernik klenik Jawa yang sudah terlampau banyak menghiasi layar lebar ditanggalkan guna memberi ruang bagi warna-warna budaya tionghoa.

Horor yang memanjakan indra pun mampu dihasilkan, sementara di kursi sutradara, Paul Agusta menggerakkan film dengan gaya khasnya yang mengandalkan tempo lambat. Menariknya, meski bergulir pelan serta menekan jumpscare hingga ke titik minimum, Pernikahan Arwah bisa terus mengingatkan bahwa kita tengah menyaksikan horor, dengan secara rutin menampilkan pemandangan-pemandangan janggal.

Sederhananya, film ini memiliki setup yang menjanjikan. Masalahnya terletak pada bagaimana setumpuk amunisi menarik miliknya digabungkan untuk menghasilkan teror serta cerita yang terasa "mematikan". Di situlah Pernikahan Arwah menemukan batu sandungan.

Elemen horornya tidak pernah benar-benar menyeramkan maupun menegangkan. Padahal film ini memiliki desain hantu unik, yang berkat sentuhan kulturalnya, mampu meleburkan kengerian dengan keindahan. Keberanian menjauh dari kegemaran sineas horor lokal menyusun adegan memakai level kecerahan serendah mungkin pun patut diapresiasi.

Lalu di mana letak kekurangan Pernikahan Arwah sehingga horornya gagal tampil maksimal? Adegan ketika Tasya melakukan sembahyang di pagi hari, dan tanpa ia sadari jenazah leluhur Salim sudah terbaring di sebelahnya, merangkum nilai minus filmnya secara garis besar. Di atas kertas momen itu terdengar amat mencekam sekaligus mencengangkan. Sayangnya, pilihan shot yang sang sutradara pakai justru melucuti daya bunuhnya.

Tengok pula perjalanan mengarungi alam baka di babak ketiga yang lebih terlihat seperti kunjungan ke rumah hantu murahan, sehingga terkesan mengkhianati pencapaian estetika mengagumkan yang telah dicapai di menit-menit sebelumnya. Pun sekali lagi, akibat lemahnya pengadeganan, babak puncaknya berakhir secara antiklimaks.

Belum lagi naskah buatan Ario Sasongko dan Aldo Swastia yang tak kuasa mengikat atensi lewat kisahnya akibat presentasi yang luar biasa kusut. Seusai menonton, cobalah menceritakan ulang detail alurnya, lengkap dengan penjelasan terkait sebab-akibat, dan kalian akan memahami sekusut apa naskahnya. Untunglah Zulfa Maharani, sebagai cast yang paling banyak diberi beban emosi, senantiasa hadir mengatrol kualitas momen-momen yang dilakoninya.

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

.png)

.png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

Tidak ada komentar :

Comment Page:Posting Komentar