REVIEW - ORPHAN: FIRST KILL

Orphan (2009) sudah memberi tahu bagaimana nasib keluarga yang mengadopsi Esther alias Leena (Isabelle Fuhrman) sebelumnya. Dia bunuh kedua orang tua angkatnya, kemudian membakar rumah mereka. Artinya penonton tahu bagaimana Orphan: First Kill selaku prekuel berakhir. Lalu apa perlunya menonton film ini?

Orisinalitas otomatis memudar. Identitas Esther bukan lagi misteri, pula modus operandinya yang kerap jadi alat pemancing rasa penasaran di film pertama. David Coggeshall pun tak sekuat David Leslie Johnson perihal membangun interaksi yang "hidup" antar karakter di naskah buatannya. Tapi Coggeshall memahami satu poin terpenting, yaitu ia wajib membawa pendekatan berbeda tanpa mengubah keseluruhan warna.

Ini masih Orphan sebagaimana kita kenal betul. Masih soal wanita dewasa yang menyusupi suatu keluarga dengan menyamar sebagai gadis cilik. Adegan-adegan seperti Esther menyaksikan orang tuanya berhubungan seks, atau sang ibu yang diam-diam memeriksa Alkitab kala Esther di kamar mandi pun masih dipertahankan.

Bedanya, Orphan: First Kill tahu kalau percuma memaksa penonton bersabar menanti tokoh utamanya lepas kontrol. Kenapa menutupi sesuatu yang sudah diketahui? Karena itulah filmnya tancap gas sejak awal. Baru berjalan 10 menit dan Leena telah menumpahkan darah, dalam upayanya kabur dari Saarne Institute, Estonia. Tapi itu bukan pembunuhan pertamanya. Walau menyandang kata "first" di judul, momen saat Leena pertama kali mencabut nyawa manusia justru terjadi secara off-screen, jauh sebelum latar waktu film ini (satu lagi prekuel menyusul?).

Leena kemudian mengambil identitas Esther, gadis Amerika yang hilang empat tahun lalu. Mendapati kabar puteri mereka ditemukan, Allen (Rossif Sutherland) dan Tricia (Julia Stiles) pun langsung membawa pulang Esther. Muncul inkonsistensi. Film pertama menyebut Esther membakar rumah orang tua angkatnya, sedangkan di sini, sejauh yang publik tahu, ia berstatus anak kandung.

Seolah tak ingin penonton menyadari lubang tersebut, William Brent Bell (The Devil Inside, The Boy) selaku sutradara, menggerakkan filmnya begitu cepat. Sangat cepat, kadang penyuntingannya terasa berantakan. Di sisi lain, temponya memang pas. Jika Orphan mengutamakan elemen psikologis yang merambatkan misteri secara perlahan, maka Orphan: First Kill tampil lebih campy. Lebih ringan. Layaknya slasher, di mana lubang alur maupun kebodohan sepantasnya dimaklumi.

Itulah kenapa inkonsistensi di atas, walau sulit, sebaiknya dilupakan. Begitu pula bagaimana Esther hadir tanpa detail rencana mumpuni. Padahal ia dicap sebagai penipu ulung sekaligus ahli manipulasi. Walau demikian, rupanya orang tua Esther tak mencurigai perubahan wajah puteri mereka. Leena dan Esther memang mirip, tapi orang tua mana pun pasti mengenali sang buah hati, biarpun sudah terpisah bertahun-tahun. Apakah ini satu lagi wujud kelemahan naskah?

Untungnya bukan. Pertama, Orphan: First Kill mengisahkan soal luka akibat tidak utuhnya keluarga. Luka itu mendorong seseorang memercayai kebohongan, entah secara sadar atau tidak. Kedua, adanya twist. First act-nya berusaha terlalu keras menutupi kejutan tersebut hingga terkesan menipu, namun di sisi lain, twist itu turut menjustifikasi "kebodohan" salah satu karakter. Harus diakui juga kalau kehadirannya sama sekali tak terduga, pun sekali lagi, di sebuah film campy, kesan curang dalam twist bukan bentuk dosa.

Berkat twist itu pula klimaksnya memuaskan. Lebih memuaskan dibanding film pertama, sebab kita dibuat mengharapkan pertumpahan darah, yang didasari tumbuhnya sedikit simpati pada Esther. Fuhrman kembali tampil baik menghidupkan kompleksitas Esther, yang kali ini didukung oleh efek praktikal memukau. Fuhrman dimudakan belasan tahun lewat pemakaian tata rias, body double, serta trik perspektif kamera. Tanpa CGI, bila disandingkan dengan film pertama wajah Fuhrman memang nampak menua, tapi di luar persoalan itu, tiap efek tersaji luar biasa mulus, terutama trik perspektifnya. Tatkala horor mulai banyak mengalami komputerisasi, kesediaan Orphan: First Kill menyuguhkan efek praktikal dengan begitu apik menjadikannya patut ditonton.

REVIEW - SEOUL VIBE

Karakter di Seoul Vibe berdandan "total". Kalung emas besar bak bintang hiphop, jaket bernuansa vibrant, sepatu bermerk. Mereka mendengarkan lagu barat, atau musisi lokal yang terpengaruh gaya barat. Coca-Cola serta burger McDonald's jadi kegemaran. Bukannya mereka melupakan kultur tradisional, tapi saat itulah, pada tahun 1988, euforia menghampiri masyarakat Korea Selatan.

Selang 35 tahun pasca Perang Korea, terjadilah kulminasi kebangkitan Korea Selatan. Olimpiade digelar di Seoul, yang membuka gerbang Korea Selatan terhadap dunia. Status negara terbelakang sepenuhnya dilepas, citra sarat kemiskinan serta penderitaan dihapus, kultur populer pun ikut berevolusi.

Mungkin karena itulah Park Dong-wook (Yoo Ah-in) dan Joon-ki (Ong Seong-wu) memilih pulang, setelah menghabiskan beberapa waktu di Arab Saudi sebagai bagian bisnis penyelundupan senjata. Kehebatan Dong-wook di balik setir mobil selalu jadi andalan. Sesampainya di rumah, alih-alih menikmati pesta olahraga empat tahunan, keduanya malah didatangi Ahn Pyung-wook (Oh Jung-se), jaksa yang mengetahui segala kriminalitas mereka.

Bukan cuma mereka berdua. Juga ikut terlibat adalah: Oh Woo-sam (Go Kyung-pyo), seorang DJ; Bok-nam (Lee Kyu-hyung) si sopir taksi; dan Park Yoon-hee (Park Ju-hyun), adik Dong-wook sekaligus ketua kelab motor terbesar di Seoul. Kelimanya punya catatan kriminal, dan sang jaksa bersedia menghapus semuanya, selama mereka bersedia terlibat dalam sebuah misi.

Misinya adalah menyamar sebagai kurir bagi Kang In-sook (Moon So-ri), yang dicurigai menjalankan bisnis gelap termasuk pencucian uang untuk Jenderal Jeon (Baek Hyun-jin). Lee Hyun-kyun (Kim Sung-kyun), seorang anggota militer, merupakan tangan kanan Kang In-sook. Misi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti, supaya Jaksa Ahn dapat meringkus Jenderal Jeon. Kepala botak, kediktatoran, status anggota militer, mudah ditebak kalau sosoknya terinspirasi dari Chun Doo-hwan, presiden kelima Korea Selatan (1980-1988).

Ya, 1988 juga menandai perubahan di bidang politik Korea Selatan, yang baru memasuki era demokrasi baru (sudah beberapa kali diangkat ke layar lebar, salah satu yang terbaik adalah 1987: When the Day Comes). Ada banyak alasan untuk bersemangat. Seoul Vibe pun tampil demikian. Moon Hyun-sung yang menduduki kursi sutradara, dan Shin Soo-A selaku penulis naskah, melahirkan kapsul waktu yang bertenaga.

Waktu di mana aktivitas merekam keseharian makin digandrungi. Waktu dimana somaek (campuran bir + soju) mulai jadi konsumsi populer. Waktu di mana perilaku konsumsi "menggila", sehingga uang lebih berpotensi membutakan. Itulah dilema yang mesti karakternya hadapi. Bersama Kang In-sook, kehidupan mereka membaik, tapi bisakah itu menjustifikasi pembiaran terhadap perusak bangsa?

Seoul Vibe dianugerahi lima pemeran bertalenta yang sukses menjalin chemistry solid antar tokoh utama. Interaksinya senantiasa hidup. Sayang, naskahnya tak memberi cukup waktu guna menonjolkan kemampuan masing-masing karakter. Bok-nam misalnya, yang konon merupakan "ahli jalanan Seoul" berkat profesinya, namun hanya diperlihatkan membaca peta, itu pun dalam kuantitas minim.

Di jajaran pendukung, Kim Sung-kyun (kembali mengunjungi tahun 1988) seperti biasa tampil memukau, sedangkan Song Min-ho (statusnya sebagai anggota grup Winner jelas membantu memperluas cakupan penonton film ini) tampak bersenang-senang memerankan Galchi, rival Dong-wook.

Meski tak terang-terangan mendeklarasikan diri, Seoul Vibe jelas berjalan mengikuti formula film heist. Third act-nya sendiri melibatkan rencana penipuan dan pencurian. Dari situlah timbul masalah besar. Sebagai heist, Seoul Vibe lalai melibatkan penonton dalam eksekusi misi. Kita tidak tahu bentuk rencana yang hendak dijalankan maupun apa saja rintangannya. Rasanya seperti dipaksa duduk di kursi penumpang sebuah mobil, yang melaju kencang tanpa memberi tahu lokasi tujuan.

Kelemahan di atas cenderung fatal, tapi untungnya Moon Hyun-sung berhasil melakukan penebusan dosa. Caranya mengarahkan sekuen kebut-kebutan sungguh energik, berkat kombinasi tata kamera dinamis sekaligus ketepatan pemilihan musik.

Klimaksnya jadi puncak seluruh pencapaian tersebut, apalagi sewaktu Moon Hyun-sung akhirnya tidak lagi menahan diri, membuat Seoul Vibe tampil over-the-top. Melihat aksi film ini dari awal hingga akhir durasi bak menonton rekap transformasi gaya seri Fast & Furious, dari balap jalanan biasa menjadi suguhan bombastis yang mengesampingkan logika. Sekali lagi pemakaian lagunya tepat. Victory milik Koreana? Story of Last Night karya Sobangcha yang legendaris? Pilihan cerdik!

(Netflix)

REVIEW - DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO

(Tulisan ini mengandung SPOILER!)

Dragon Ball selalu soal kekuatan. Dibanding judul-judul yang terinspirasi olehnya, cara Akira Toriyama mengembangkan cerita tergolong sederhana. Tapi bagi banyak penggemar termasuk saya, adu kekuatan fisik di Dragon Ball memiliki ruang spesial di hati.

Semasa kecil, hubungan saya dengan ayah kurang baik. Dia bekerja di luar kota, hanya pulang sebulan sekali. Melewatkan masa pertumbuhan anak membuatnya tak terlalu mengenal saya. Satu hal yang ia tahu pasti, saya mencintai Dragon Ball. Setiap pulang, beberapa jilid komik selalu dijadikan oleh-oleh. Dragon Ball membantu kami terkoneksi.

Son Gohan punya pengalaman serupa. Ayahnya, Son Goku, selalu pergi berlatih entah ke mana. Goku mengira sang putera adalah petarung sepertinya. Padahal, walau punya potensi kekuatan luar biasa yang bahkan melebihi Goku, Gohan bercita-cita menjadi ilmuwan. Figur ayah malah ia temui dari Piccolo.

Piccolo merupakan Z Fighters (sebutan bagi jajaran protagonis Dragon Ball) pertama yang kita temui di sini. Dia sedang melatih Pan, puteri Gohan. Piccolo mengingatkan si bocah umur tiga tahun itu agar jangan terlambat sekolah, bahkan menjemputnya ketika Gohan menenggelamkan diri dalam riset sampai lupa waktu. Piccolo juga memarahi Gohan akibat kelalaiannya memperhatikan keluarga. Goku? Tentu ia sibuk berlatih bersama Vegeta dan Broly di planet milik Beerus.

Paruh pertama Dragon Ball Super: Super Hero, sebagaimana film lain di serinya, tampil ringan menyoroti keseharian karakternya. Piccolo misal, yang akhirnya diperlihatkan mempunyai rumah (dengan arsitektur ala Namek pastinya), bahkan menggunakan handphone. Nuansa ringan yang mengembalikan kesan bak era awal Dragon Ball.

Kesan yang makin kuat, mengingat lawan utama film ini adalah Red Ribbon, organisasi kriminal yang diberantas Goku sewaktu kecil, namun jejaknya masih terasa hingga Cell Saga. Magenta, putera Komandan Red yang dahulu memimpin Red Ribbon, berambisi membalaskan dendam sang ayah. Red Ribbon coba dibangkitkan, dan untuk itu Magenta merekrut Dr. Hedo, ilmuwan gila sekaligus cucu Dr. Gero (kreator android), yang konon lebih jenius dari kakeknya.

Tiada ancaman penguasa galaksi kejam atau alien beringas, membuat Super Hero makin dekat ke petualangan ringan sebelum bertransformasi di Dragon Ball Z. Naskah buatan Toriyama terkadang berlama-lama berkutat di obrolan melelahkan karakternya, namun di sini pula tersebar beberapa easter eggs menarik (perhatikan wajah mendiang orang tua Hedo).

Nuansa ringan bukan berarti lawan yang dihadapi juga ringan. Dua android ciptaan Dr. Hedo, Gamma #1 dan Gamma #2, mengambil peran sebagai musuh utama. Tanpa Goku dan Vegeta (absennya mereka dijelaskan lewat cara komedik yang "sangat Dragon Ball"), Piccolo dibuat kerepotan. Dia melakukan penyelidikan seorang diri, sembari berharap Gohan akhirnya mampu mengembalikan kekuatan hebat yang dahulu dimiliknya.

Rilis pasca Dragon Ball Super: Broly (2018) dengan segala kedahsyatan aksinya, Super Hero mengemban beban berat. Pengarahan Tetsuro Kodama masih mempertahankan gerak kamera lincah, dan di sini ia mendapat modal tambahan, yakni gaya bertarung unik duo Gamma. Tiap keduanya melancarkan serangan, muncul visualisasi efek suara layaknya dalam komik.

Super Hero turut menandai debut film Dragon Ball merambah teknik animasi 3 dimensi, sebuah pilihan yang sudah memecah opini penggemar sejak trailernya dirilis. Saya termasuk pihak yang kurang menyukainya. Tidak buruk, namun sangat inkonsisten. Latarnya terbangun dengan baik, tapi animasi ketika karakternya saling melempar jurus nampak seperti cut scenes dari video game. Butuh waktu agar dapat membiasakan diri dengan gaya baru tersebut.

Untunglah klimaksnya memukau. Selain dahsyat, aksinya juga menyimpan setumpuk fan service. Penggemar kerap melempar candaan terkait Krillin yang seharusnya bisa lebih berguna, sebab ia punya dua jurus ampuh, yakni taiyoken dan kienzan. Super Hero menjawab candaan itu. Begitu pun terkait Piccolo yang seolah melupakan kemampuannya berubah jadi raksasa.

Tapi fan service terbaik film ini bukan hal trivial. Sejak bertahun-tahun lalu penggemar mengeluhkan bagaimana Gohan dikesampingkan. Si "anak ajaib" dianggap tersia-siakan potensinya. Super Hero memberi fan service dengan mengembalikan Gohan ke treknya, sekaligus menyempurnakan sosoknya. Gohan berhasil melebihi Goku. Sebab ia mampu menyandang status "terkuat" tanpa harus berpaling dari keluarga. Goku bertarung demi kepuasan personal, Gohan berjuang demi menyelamatkan buah hatinya.

Cell Max mungkin bukan antagonis yang ditulis secara memadai. Dia sebatas raksasa liar bodoh nihil karakterisasi. Walau begitu, memilih Cell sebagai lawan merupakan langkah tepat. Sebagaimana dahulu, kini Gohan meluapkan kekuatan maksimalnya sewaktu menghadapi Cell. Finally his journey comes full circle.

Dragon Ball identik dengan transformasi, sehingga tak mengejutkan jika hal serupa kembali dialami Gohan. Sekuen transfrormasinya diisi reka ulang momen paling ikonik milik Gohan sepanjang sejarah eksistensinya di Dragon Ball, hingga ke detail visual, yang mana menghadirkan nostalgia. Baik transformasi itu maupun keseluruhan klimaksnya pun menyimpan makna lebih. Pakaian yang dikenakan, jenis transformasi yang tak dipengaruhi darah Saiyan, motivasinya, hingga jurus pamungkas yang ia keluarkan, semua menegaskan identitas seorang Son Gohan.

Dragon Ball Super: Super Hero mengembalikan sang protagonis ke masa kejayaannya, tepatnya sebuah masa kecil yang luar biasa. Menontonnya, saya pun seolah mengalami hal serupa. Rasanya seperti terlempar ke masa kecil penuh kenangan, tatkala 42 volume komik Dragon Ball memenuhi ruang imajinasi, sekaligus jadi hadiah yang setiap bulan kedatangannya selalu dinanti.

REVIEW - HANSAN: RISING DRAGON

Prekuel film Korea Selatan dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Satu informasi itu saja sudah cukup membuat semua mata tertuju ke Hansan: Rising Dragon, selaku bagian kedua dari trilogi soal Admiral Yi Sun-sin, yang rencananya bakal ditutup tahun depan lewat Noryang: Sea of Death. Hingga tulisan ini dibuat, filmnya telah mengumpulkan 6,84 juta penonton. Jauh di bawah The Admiral: Roaring Currents (17,6 juta), tapi tetap pencapaian luar biasa (segera masuk daftar 50 besar).

Sebagaimana disiratkan di akhir The Admiral, kali ini giliran Battle of Hansan Island pada 1592 yang disoroti, di mana pasukan Jepang untuk kali pertama berhadapan dengan kapal kura-kura milik angkatan laut Joseon. "Bokkaisen" alias "monster laut", begitu sebutan julukan bagi kapal yang sanggup menebar ketakutan bagi semua musuhnya itu.

Tidak demikian dengan Wakisaka (Byun Yo-han), Admiral Jepang yang yakin bakal mengungguli Yi Sun-sin (Park Hae-il) dan pasukannya. Tanpa mengecilkan ancaman kapal kura-kura, posisi Jepang memang di atas angin. Hanyang (sekarang menjadi Seoul) diduduki hanya dalam 15 hari, sedangkan Raja Joseon mulai mempertimbangkan untuk kabur.

Yi sun-sin sendiri diganggu banyak dilema. Apakah ia mesti menyerang atau bertahan? Strategi macam apa yang bakal dipakai? Apakah kapal kura-kura bakal tetap jadi senjata utama, tatkala tersimpan banyak kelemahan di luar daya hancur luar biasa miliknya? Berlawanan dengan perannya di Decision to Leave, kali ini Park Hae-il tampil kokoh sebagai figur pahlawan legendaris, walau naskah buatan Yun Hong-gi bersama sang sutradara, Kim Han-min, sejatinya kurang berhasil menuliskan penokohan menarik. Terlebih, siapa pun aktornya, bakal sulit menandingi karisma Choi Min-sik (Kim Yoon-seok bakal menerima tongkat estafet di film ketiga).

Di ranah penceritaan, poin terbaik Hansan adalah saat memperlihatkan proses latihan kapal-kapal Joseon. Penonton diajak memahami detail formasi serta strategi yang dirumuskan Yi Sun-sin, sekaligus kesukaran yang dihadapi. Nantinya, sewaktu taktik tersebut diterapkan di medan perang, muncul kepuasan tersendiri begitu terbukti betapa si admiral merupakan ahli strategi jenius. Hansan adalah tentang bagaimana sebuah pemikiran sederhana, andai diterapkan secara tepat dan terstruktur, dapat menciptakan perangkap mematikan tanpa jalan keluar.

Sayangnya, selain perihal taktik di atas, sampai babak keduanya berakhir (sekitar 75 menit pertama), filmnya cenderung melelahkan diikuti. Terasa betul naskahnya menyimpan segala daya tarik untuk ditumpahkan pada klimaks. Bukan masalah andai dibarengi penuturan solid, tapi bahkan kedua penulisnya gagal menangani berbagai subplot yang ada.

Romansa dua mata-mata, Lim Jun-young (Ok Taec-yeon) dan Jeong Bo-reum (Kim Hyang-gi) sekadar numpang lewat. Sementara kisah potensial mengenai Junsa (Kim Sung-kyu) selaku prajurit Jepang yang membelot, menyisakan harapan akan adanya ruang eksplorasi lebih. Terutama karena subplot itulah yang akhirnya bertugas merangkum pesan menggugah tentang "pertarungan memperjuangkan kebenaran".

Terselip ide menarik terkait sudut pandang. Alih-alih Yi Sun-sin, kisahnya justru dibuka oleh kalimat dari mulut Wakisaka, seolah naskahnya hendak memakai sudut pandang si Admiral Jepang. Niatan itu didukung oleh banyaknya porsi pihak Jepang, yang membuat penampilan gemilang Byun Yo-han lebih mendapat sorotan. Tapi inkonsistensi naskah mengaburkan pilihan perspektifnya. Apakah kisah dari kacamata Jepang? Atau epos kepahlawanan konvensional dari sudut pandang Joseon?

Anda mesti bersabar sebelum Hansan: Rising Dragon mencapai jualan utamanya, yakni klimaks berupa naval battle sepanjang 45 menit tanpa henti. Benar bahwa kita sudah pernah melihatnya di The Admiral: Roaring Currents, pun kali ini tiada gimmick bombastis "perang 12 versus 333", namun semua itu tak mengurangi pencapaian Kim Han-min menyuguhkan sekuen pertempuran laut epik.

Pilihan shot-nya sempurna dalam menangkap detail peperangan. Kapal mana yang melancarkan serangan? Serangan berbentuk apa? Sesekali wide shot diterapkan guna menegaskan kemegahan, sekaligus memberi tahu penonton formasi macam apa yang tengah diterapkan kedua pihak. Klimaksnya menunjukkan kematangan seorang sineas blockbuster, yang semoga kelak turut dibarengi peningkatan pada departemen penceritaan.

REVIEW - URBAN MYTHS

Kalau menyukai Goedam, serial antologi Netflix yang tayang tahun 2020 lalu, kemungkinan anda bisa menikmati Urban Myths, yang berstatus sekuel meski ceritanya tak terkait sama sekali. Ataukah anda pecinta Kpop? Jika ya, berbahagialah. Sebab delapan dari sepuluh segmen film ini dibintangi oleh deretan idol Korea. Bukan termasuk dua golongan tadi? Maka pikir dua kali untuk melangkahkan kaki ke bioskop.

Urban Myths ibarat proyek latihan selaku batu loncatan. Baik bagi sang sutradara, Hong Woon-ki, yang sebelumnya juga mengarahkan Goedam, maupun para idol sebelum mereka siap melangkah ke peran-peran yang lebih "serius". Praktek ini wajar terjadi, termasuk di Hollywood. George Clooney (Return of the Killer Tomatoes), Leonardo DiCaprio (Critters 3), Tom Hanks (He Knows You're Alone), Paul Rudd (Halloween 6), Jennifer Aniston (Leprechaun), dan masih banyak lagi, mengawali karir di horor kelas b.

Tapi sekarang, mereka masih harus bersabar, dengan tampil dalam horor yang cuma tertarik memvisualisasikan premis ketimbang mengolahnya. Berjalan selama 123 menit, Urban Myths menampilkan sepuluh cerita, yang jika dihitung secara kasar, hanya memberi waktu sekitar 12 menit untuk tiap cerita, sehingga tiada ruang eksplorasi.

Itulah masalah utama Urban Myths. Goedam memang buruk, tapi format serial membuat penonton bisa berhenti kapan saja. Di sini, karena itu tidak bisa dilakukan, durasi dua jam pun terasa begitu lama. Tunnel dan The Woman in Red adalah pembuka klise, yang memaparkan formula "hantu wanita" dan "balas dendam" dengan apa adanya.

Tooth Worms jadi segmen pertama yang tampil apik. Choong-jae (Lee Ho-won, ex-Infinite), seorang dokter gigi, tak bisa menjelaskan alasan sakit gigi luar biasa yang pasiennya rasakan. Naskah buatan Kang Ji-yoon cukup cerdik menjadikan sakit gigi tersebut sebagai cara memberi twist ke formula salah satu subgenre horor. Suara bor gigi ditambah penampakan cacing-cacing yang berkeliaran dalam gusi melahirkan teror audiovisual yang disturbing.

Di Necromancy kita bertemu Ji-hyeon (Arin, Oh My Girl), siswi SMA yang berduka selepas meninggalnya sang sahabat, Hye-yeon (Lee Su-min). Ji-hyeon pun teringat pada janji untuk melakukan ritual "membangkitkan orang mati", yang keduanya buat jika salah satu dari mereka meninggal. Latar sekolah, persahabatan yang menyerempet elemen romansa lesbian, perundungan, bunuh diri, ada banyak elemen yang mengingatkan ke seri film Whispering Corridors. Akibat banyaknya elemen itu pula, Necromancy bakal lebih matang andai dijadikan film panjang. Harap hati-hati, sebab segmen ini memiliki sekuen flashy yang cukup panjang dan bisa mengakibatkan sakit kepala.

Ghost Marriage membawa ide unik tentang Jae-hoon (Lee Min-hyuk, BtoB), karyawan baru yang terjebak kontrak mematikan. Sedangkan The Closet berpeluang menghadirkan teror mengerikan yang berpijak pada realita, tatkala mengisahkan gadis bernama Ji-hye (Seola, WJSN) yang mendapati keanehan di lemari barunya (ada sedikit nuansa serupa komik Human Chair karya Junji Ito). Sayang, sebagaimana pendahulunya, dua segmen ini mengeksekusi gagasan potensial dengan hambar.

Ada kalanya saya merasa Hong Woon-ki terlalu bergantung pada paras cantik dan rupawan para pemerannya. Close-up banyak digunakan oleh sang sutradara. Tentu keputusan itu efektif memancing antusiasme para penggemar, tapi lain cerita untuk penonton umum.

Memasuki paruh kedua, baru saya menyadari, Urban Myths dapat tampil jauh lebih bagus apabila memperbaiki urutan segmennya. Merupakan hal biasa saat film antologi baru tancap gas jelang akhir, tapi Urban Myths tak cuma berisi 4-5 segmen dengan total durasi 90 menit. Alhasil, perjalanan yang mesti penonton tempuh untuk sampai di "titik terbaik" jadi terlampau lama.

The Girl in the Mirror memecahkan kebosanan lewat satir sederhana namun relevan nan memuaskan, dalam kisah Hyeon-joo (Jisoo, Lovelyz), yang terobsesi pada ketenaran media sosial. A Mannequin yang dibintangi Shownu (Monsta X) melahirkan tontonan paling creepy berkat pemakaian efek stop motion. The Wall yang mempertemukan pria (Jeong Won-chang) dan wanita (Exy, WJSN) di suatu apartemen, menghembuskan kesegaran melalui sentuhan ala komedi romantis quirky.

Sebagai penutup, Escape Games menampilkan tiga jagoan escape room, Se-ri (AleXa), Nu-ri (Ju Hak-nyeon, The Boyz), dan Young-min (Bong Jae-hyun, Golden Child), yang ditantang guna memecahkan teka-teki dalam sebuah ruangan spesial, dengan iming-iming hadiah besar. Teka-teki sarat misteri jadi keunggulan segmen ini.

Hampir seluruh segmen ditutup oleh taktik yang sama: cliffhanger, nasib buruk protagonis, peristiwa yang datang mendadak tanpa kejelasan. Mungkin terkesan mengganggu, tapi memang itulah pola khas urban legend. Kisah-kisah misterius penuh kemustahilan yang tak memedulikan logika penceritaan demi kengerian. Urban Myths memang rutin menggedor jantung, sayangnya, mayoritas terjadi karena paras jajaran cast, bukan rasa takut.

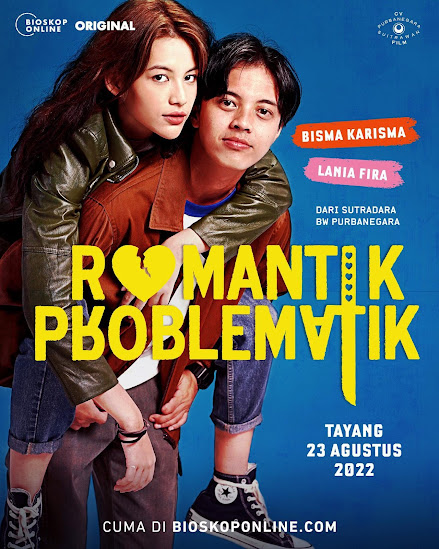

REVIEW - ROMANTIK PROBLEMATIK

Romantik Problematik punya sepasang kekasih yang saling melukai, tapi ini bukan Posesif (2017), di mana mereka sepatutnya tak bersatu. Sebuah romansa mengenai dua individu yang mengakrabi penderitaan, tapi ini bukan Radit dan Jani (2008) yang memperlakukannya sebagai hal edgy. Karya terbaru BW Purbanegara (Ziarah, Doremi & You) ini mengusung identitasnya sendiri.

Alisha (Lania Fira) dan Ricky (Bisma Karisma) bukan tipikal karakter yang sering ditemukan di romansa Indonesia. Keduanya tidak bahagia. Tentu mereka memimpikan kebahagiaan (siapa yang tidak?), tapi akibat derita, rasanya impian itu terlampau jauh untuk digapai. Bahkan sekadar coba berpikiran positif bahwa "kelak semua akan baik-baik saja" pun terasa sulit.

Alisha selalu menyimpan rahasia. "Apakah bercerita bisa menyelesaikan masalah?", begitu ujarnya. Sebaliknya, Ricky ingin pacarnya bercerita. Kadang cenderung memaksa, sampai seolah lupa, bahwa merupakan kewajaran bila sepasang kekasih, bahkan suami istri, memiliki rahasia. Perbedaan tersebut kerap menghadirkan pertengkaran.

Kondisi Alisha makin pelik selepas ibunya dipenjara. Dia diusir dari kontrakan, penagih utang datang, ia luntang-lantung sendirian tanpa uang. Ricky bersikeras menolong, namun tidak hanya menolak, Alisha terus merespon niat Ricky, yang saat itu baru diputuskannya, dengan dingin.

Begitulah Alisha. Tidak ramah. Sederhananya, bukan gadis yang bakal dipandang menyenangkan sebagai teman oleh banyak orang. Bukan "friend material" apalagi "romance protagonist material". Di satu titik Alisha pura-pura mengaku mencuri laptop. Alasannya, ia ingin dipenjara bersama sang ibu. Mungkin ada benarnya, tapi bisa jadi itu adalah upaya menyakiti diri sendiri. Seolah berkata, "Orang-orang menganggapku buruk? Oke, aku wujudkan kemauan mereka. Aku memang buruk!".

Ricky pun serupa. Dia tidak kaya (atau diam-diam kaya). Dia bukan malaikat, bukan pula bad boy yang menyembunyikan kebaikan di balik sikapnya. Dia sering berbuat kesalahan. Titik.

Romantika Alisha dan Ricky amat nyata. Pasti ada orang atau pasangan seperti mereka di lingkaran pertemanan kita. Sayangnya kisah cinta macam ini kurang mendapat ruang di perfilman karena dirasa kurang "seksi". Dua tokoh utamanya tidak bahagia akibat hantaman realita, yang kemudian berpotensi mempengaruhi kesehatan mental. Mereka dicap "tidak ideal".

Melalui naskahnya, BW Purbanegara kerap menyentil tendensi masyarakat menempelkan stigma. Lalu stigma menjalar ke arah prasangka. Paruh pertamanya dipakai guna menjabarkan persoalan tersebut. Penolakan warga menerima keluarga narapidana tinggal di lingkungan mereka, serta merta menolak lawan jenis berada (bukan menetap) di satu rumah tanpa mau mendengar segala alasan, semua adalah soal prasangka.

Tapi, biarpun memiliki benang merah dengan gagasan besarnya, kuantitas kemunculan deretan subplot di atas agak terlampau sering. Seolah BW bersikeras menegaskan sesuatu yang sudah cukup jelas. Ditambah beberapa pilihan penyuntingan non-linear yang esensinya memancing pertanyaan karena mendadak tak lagi digunakan, paruh pertama Romantik Problematik kerap terbata-bata bertutur walau kuat secara subteks.

Penampilan dua pemeran utama juga belum konsisten di fase ini. Lania dan Bisma sama-sama masih bergantung pada "hal besar" dalam berakting. Ada kalanya efektif tatkala emosi karakter mereka sedang eksplosif, ada kalanya sesuai keinginan sang sutradara yang sengaja menciptakan adegan teatrikal, namun ada kalanya hadir saat ketersiratan lebih dibutuhkan.

Barulah di paruh kedua, Romantik Problematik tampil lengkap. Menyoroti perjalanan pasangannya bak suatu road movie, kesan intim dimunculkan. Lania dan Bisma juga nampak lebih nyaman melakoni situasi kasual, yang memudahkan terciptanya chemistry.

Di paruh inilah Romantik Problematik menekankan poinnya. Alisha dan Ricky berproses mencari jalan tengah. Mereka tidak harus menceritakan segalanya, karena perhatian atau bentuk bantuan apa pun tidak selalu tepat. Tapi mereka juga tidak harus menyembunyikan seluruh cerita, sebab terkadang keberadaan orang lain memang diperlukan.

Akhirnya terlihat, bagaimana sepasang kekasih yang oleh berbagai pihak disebut "problematik" didasari beraneka prasangka, nyatanya juga bisa menyulut romantisme. Melalui cara mereka sendiri tentunya. Cara yang tak memaksakan senyum atau kepositifan palsu. Romantik Problematik memberi ruang pada romansa yang jarang dibiarkan berbicara.

(Bioskop Online)

REVIEW - THE FALLS

Ketika serangan COVID-19 mencapai puncaknya, semua terkena dampak. Timbul perasaan senasib. Benarkah demikian? Banyak dari kita dihadang cobaan akibat pandemi, namun tidak sedikit yang sudah dilanda masalah jauh sebelumnya. Semua orang punya luka, dan satu-satunya pembeda adalah seberapa besar luka tersebut.

Chung Mong-hong mungkin sineas Taiwan "terpanas" saat ini. Setidaknya di kancah internasional. Selepas A Sun pada 2021, awal tahun ini giliran The Falls jadi perwakilan Taiwan di perhelatan Academy Awards. Berlatar pandemi, kisahnya berpusat pada Lo Pin-wen (Alyssa Chia), yang tinggal berdua bersama puterinya, Xiao Jing (Gingle Wang), pasca bercerai dari sang suami, Qi-wen (Lee Lee-zen) tiga tahun lalu.

Xiao Jing berumur 18 tahun, dan segera lulus dari SMA. Ketika teman sekelasnya positif COVID, ia diharuskan menjalani karantina. Demikian pula Pin-wen, yang oleh kantornya diminta tetap di rumah karena menjemput sang puteri. Xiao Jing berkali-kali menyuruh ibunya menjaga jarak sesuai protokol kesehatan, walau tanpa itu pun, hubungan mereka sudah berjarak.

Xiao Jing senantiasa bersikap ketus kepada Pin-wen, bahkan menulis "bitch" di piringnya. Sekilas The Falls adalah kisah familiar mengenai susah payahnya seorang ibu menghadapi anak bermasalah. Hingga badai di suatu malam menutup first act-nya lewat titik balik, yang mengubah arah filmnya menjadi lebih pelik.

The Falls bukan cerita satu arah tentang "ibu menangani anak", melainkan dua arah. Cerita soal tumpukan luka, soal memudarnya semua warna dalam hidup seseorang, kecuali warna biru (perlambang kesedihan). Biru memegang peranan penting di sini. Lukisan yang dahulu kaya warna kini tinggal menyisakan biru layaknya kebahagiaan hidup yang mulai lenyap, apartemen yang ditutupi terpal biru hingga tak memungkinkan sinar matahari masuk pun mewakili kelamnya hati karakter.

Chung Mong-hong memang mengedepankan visual storytelling, di antara penuturan bertempo lambat yang mengalir seperti air. Salah satu elemen visual paling cerdik melibatkan sebuah baju. Sekilas tak spesial, namun selain karena muncul beberapa kali, satu sentuhan subtil tapi spesifik, memberi pembeda dibanding baju-baju lain, yang membuat otak kita otomatis merekamnya.

Baju tersebut, yang punya kontribusi penting di ending, jadi salah satu metode sang sutradara mengolah emosi, yang mengutamakan pendekatan lembut. Kelembutan itu turut diperkuat oleh musik buatan Lu Lu-ming. Akting kedua aktris utama pun berada di area serupa. Kadang ada letupan tak terduga, tapi secara keseluruhan sarat ketersiratan. Gingle Wang lewat kemampuannya mencuri hati sebagai figur puteri mengagumkan, Alyssa Chia dengan tatapan kosong nan perih miliknya.

Saya takkan mengungkap detail titik balik yang terjadi pada akhir first act, tapi intinya, The Falls turut memantik kesadaran penting perihal kesehatan mental, terutama dalam urusan menentang stigma. Semisal, tidak semua hal yang dilihat dan/atau didengar penderita skizofrenia merupakan bentuk halusinasi. Adanya gangguan bukan berarti mereka boleh dianggap remeh. Sama halnya dengan bagaimana kita memandang seorang bocah, jika membicarakan hal di luar konteks kesehatan mental. Beberapa hal mungkin tak mampu dilakukan bocah, entah disebabkan alasan legalitas terkait usia atau minimnya pengalaman, namun ia bukannya selalu tak berdaya.

The Falls punya judul Cina Pùbù, yang bisa dimaknai sebagai "air terjun" dan "jatuh". Kalau tadi saya menyebut penceritannya mengalir bak air, sebab itulah kondisi kehidupan yang film ini gambarkan. Hidup ibarat air. Terkadang riuh, berisik, apalagi tatkala jatuh bersama derasnya aliran air terjun. Manusia mungkin terhanyut olehnya. Tetapi setelah perjalanan menyakitkan itu, kita akan sampai di aliran sungai yang tenang, tempat segala keindahan menanti.

(Netflix)

REVIEW - 12 CERITA GLEN ANGGARA

Ada sebuah adegan di paruh akhir yang bertindak selaku momen puncak, ketika dua protagonisnya duduk di atap gedung, di tengah senja. Kamera ditempatkan di posisi close-up, sehingga kita bisa melihat jelas ekspresi mereka. Tiada tangisan mengharu biru, walau terpancar kesedihan. Saya melihat penerimaan di raut wajah keduanya. Menerima datangnya hal yang mustahil dihindari. Sebuah respon dewasa untuk situasi yang tengah dihadapi.

12 Cerita Glen Anggara, yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Luluk HF, sejatinya diawali layaknya percintaan remaja biasa. Kenaifan, keceriaan, pula konflik sepele. Tapi yang membedakannya dengan judul-judul serupa termasuk Mariposa (film ini berstatus spin-off) adalah, seperti karakternya, seiring guliran waktu pendekatannya semakin mendewasa.

Di antara teman-temannya, Glen Anggara (Junior Roberts) adalah yang paling kaya. Tapi itu tak menjamin keberhasilan soal percintaan. Iqbal (Angga Yunanda) dan Natasha (Adhisty Zara) berpasangan, begitu pun Rian (Abun Sungkar) dan Amanda (Dannia Salsabilla), sedangkan Glen belum pernah pacaran. Sampai tiba-tiba, Shena (Prilly Latuconsina), senior Glen di SMA, mengajaknya berpacaran.

Ternyata ajakan absurd itu dipicu oleh kondisi Shena yang mengidap gagal ginjal parah. Umurnya takkan panjang, dan karena itulah Shena membuat daftar 12 hal yang ingin dilakukan sebelum meninggal. Nomor satu adalah berpacaran. Didorong belas kasihan, Glen pun berjanji bakal membantu mewujudkan daftar keinginan Shena.

Kebanyakan isi daftarnya terkesan sepele. Misal, karena ingin pacaran, Shena ingin Glen menembaknya dengan cara romantis. Berkat adegan drakor yang membuatnya berurai air mata, Glen mendapat inspirasi. Dia membawa bunga ke rumah Shena, berlutut, kemudian mengutarakan cinta. Satu lagi contoh betapa sineas kita masih terjebak stigma soal drakor tanpa banyak menontonnya. Coba sebutkan judul drakor rilisan lima tahun terakhir, di mana karakternya mengutarakan perasaan secara "romantis" (berlutut, memberi bunga, berpuisi, dll.) dalam pengadeganan mengharu biru.

Tapi kesampingkan itu, dan kita akan mendapati bagaimana naskah karya Alim Sudio menyelipkan perspektif menarik. Kedua belas permintaan tadi sejatinya bukan berfokus pada Shena, melainkan Glen. Alih-alih membuat daftar lengkap sejak awal, Shena "mengarangnya" seiring hubungannya dengan Glen berkembang. Itu pula alasan daftarnya cenderung fleksibel. Di satu titik, Shena memakai jatah permintaan agar Glen membereskan kamarnya.

12 Cerita Glen Anggara adalah perjalanan coming-of-age Glen. Dia anak keluarga kaya. Sewaktu mengetahui ibu Shena (Alya Rohali) punya dua pekerjaan, Glen merespon "Hobi banget kerja". Glen juga enggan lanjut kuliah karena tak punya impian. Uang orang tuanya membuat Glen merasa aman menjalani hidup. Mewujudkan 12 permintaan Shena memberi Glen 12 cerita yang mengubahnya. Mendewasakan dirinya, menghilangkan ketakutannya.

Mungkin prosesnya tak sedemikian kompleks, tapi terpenting, bisa dipercaya. Kalau Mariposa berlatar masa SMA, 12 Cerita Glen Anggara berlatar sebuah fase di mana remaja mulai mengalami transisi. Apalagi pasca segala permasalahan yang Glen alami, pendewasaan pun wajar terjadi.

Nantinya, secara bertahap, pendekatan film ini turut bertambah dewasa, namun secara keseluruhan masih tersaji ringan layaknya film remaja. Salah satunya melalui humor. Favorit saya adalah setiap ayah dan ibu Glen (diperankan Marcellino Lefrand dan Imelda Therinne) menyikapi polah si putera tunggal. Menggelitik, tapi menyaksikan figur orang tua suportif seperti mereka pun menghadirkan kehangatan.

Terkadang cara 12 Cerita Glen Anggara memantik emosi kurang sukses. Misal sewaktu pertama kali mengunjungi rumah Shena, Glen mendengar kisah hidup menyakitkan sang gadis. Sebagai "alat bantu", kita diajak melihat beberapa foto dari masa lalu, termasuk foto Shena terbaring lemah di ranjang rumah sakit ditemani kedua orang tuanya. Keluarga mana yang memajang foto seperti itu di ruang tamu?

Tapi sekali lagi, tatkala pendekatannya menyentuh ranah lebih dewasa, dampak emosi mampu dihadirkan. Secara khusus saya menyukai momen makan malam Glen dan Shena. Melalui naskahnya, Alim Sudio menggali gejolak perasaan yang jujur. Glen yang tegang menghadapi makan malam perdana, Shena yang kewalahan oleh kemewahan berlebih. Sedangkan di kursi penyutradaraan, Fajar Bustomi menjaga agar presentasi emosinya tidak manipulatif.

Bukan berarti tanpa dramatisasi, hanya saja sesuai kebutuhan. Contohnya pemakaian musik yang cukup membantu, entah lagu Luka Kecil, maupun Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki (untungnya memakai versi orisinal, bukan cover akustik kesukaan para pemuja senja atau langganan minimarket).

Akting dua pemeran utama ikut berjasa menyampaikan rasa. Junior tampil likeable, sementara Prilly pintar mengatur luapan emosi. Dia tidak selalu meledak-ledak. Ada kalanya amarah atau kesedihan ditekan oleh senyum pilu. Bukan sebuah kepalsuan, tapi karena baik aktirs maupun karakternya telah melalui pendewasaan. Prilly sebagai pelakon yang makin matang, Shena sebagai individu yang sudah menerima segala kondisinya.

REVIEW - SAYAP-SAYAP PATAH

Saya ingat betul suasana kala kerusuhan pecah selama 36 jam di rutan Mako Brimob Kelapa Dua, pada 8-11 Mei 2018. Walau cuma mengikuti perkembangan lewat berita di media sosial dan televisi, ada perasaan mencekam yang teramat kuat. Bagaimana tidak? Para napi terorisme menguasai tempat mereka ditahan, yang juga markas penegak hukum. That sounds like hell on earth.

Sebuah peristiwa yang sangat "film material", namun alih-alih melahirkan suguhan intens sekaligus emosional, Sayap-Sayap Patah lebih seperti usaha seadanya (kalau tak mau disebut "malas"), yang asal memakai kerusuhan tersebut, semata sebagai alat jualan.

Jangan salah, saya tahu maksud pembuatannya apa. Saya tidak naif dan mengharapkan penelusuran mendalam nan kompleks atas peristiwanya. Sayap-Sayap Patah adalah presentasi kepahlawanan polisi sekaligus kampanye anti-terorisme, yang bahkan kurang berhasil menjalankan tugasnya.

Bereuni dengan sutradara Rudi Soedjarwo sejak Ada Apa Dengan Cinta? 21 tahun lalu, Nicholas Saputra memerankan Aji, anggota Densus 88 yang bertugas memberantas pelaku terorisme di Surabaya. Salah satu rekan Aji diperankan oleh Revaldo. Tahukah kalian bahwa ini kali pertama dua pemeran Rangga (versi film dan sinetron) tampil bersama? Andai reuni serta pertemuan perdana itu terjadi dalam film yang lebih baik.

Target operasi Aji adalah Leong (Iwa K), yang telah banyak merekrut teroris. Perburuan itu menyita banyak waktu Aji, sehingga ia jarang menemani sang istri, Nani (Ariel Tatum), yang tengah hamil tua. Di satu titik Nani memilih pulang ke Jakarta untuk tinggal bersama ibunya (Dewi Irawan) akibat rasa cemas yang mengancam kesehatan kandungannya. Selepas sukses meringkus Leong, barulah Aji menyusul Nani ke Jakarta. Naas, tepat sebelum Nani melahirkan, sekaligus hari pertama Aji bekerja di Mako Brimob, terjadi kerusuhan. Di bawah arahan Leong, para napi mengamuk, menyandera, bahkan membunuh polisi.

Paragraf di atas menjabarkan alur filmnya sampai sekitar 30 menit terakhir, sebab baru di situlah Sayap-Sayap Patah mulai memaparkan kerusuhan yang jadi sumber inspirasinya. Saya menyebut "30 menit", tapi itu termasuk pembangunan awal dan konklusi. Jika cuma menghitung momen kerusuhan pecah, maka hanya sekitar 20 menit, dari total durasi 110 menit.

Menjadikan kerusuhan sebagai third act semata sejatinya bukan masalah. Saya bisa berargumen kalau perisitwa itu punya cukup bahan untuk melahirkan satu film utuh, tapi itu berarti saya mengharapkan hal yang bukan jadi tujuan filmnya. Pun bukankah prinsip "quality over quantity" dapat diterapkan? Tapi bahkan eksekusinya terkesan ala kadarnya. Seolah para pembuatnya berpikir, "Ah yang penting ada sekuen kerusuhan".

Di fase itu Iwa K sebagai teroris intimidatif, dan Nugie sebagai komandan Mako Brimob yang selalu tenang kala menginterogasi penjahat, sama-sama tampil mengesankan. Lebih mengesankan dibanding Nicholas Saputra yang.....well, memerankan Nicholas Saputra. Tapi semuanya terlalu buru-buru. Mendadak dimulai, mendadak usai. Mengubah teror 36 jam menjadi tak sampai semalam sama sekali tidak membantu.

Kelemahan naskah buatan Monty Tiwa, Eric Tiwa, dan Alim Sudio itu sebenarnya dapat tertolong andai Rudi Soedjarwo menambalnya lewat pengadeganan intens. Sayangnya tidak. Rudy tak mampu menghadirkan gambar-gambar mencekam, sebagaimana ia gagal mengemas aksi dalam sekuen penggerebekan Leong, yang penuh kamera shaky dan koreografi baku tembak clumsy. Tidak mengejutkan. Kapan terakhir kali Rudi merilis film bagus?

Presentasi dramanya bernasib sedikit lebih baik. Biarpun kerap diganggu oleh sulitnya mendengar ucapan karakter (kadang akibat tata suara buruk, kadang artikulasi pemain yang buruk, kadang keduanya), ada gagasan menarik soal "tiada satu pun yang siap kehilangan". Rudi juga lebih nyaman mengarahkan drama, yang nampak dari timbulnya beberapa guratan emosi. Musik gubahan Andi Rianto turut berkontribusi menambah rasa, walau ada kalanya, lagi-lagi akibat kurang apiknya penataan suara, volumenya terdengar berlebihan.

Sebagai kampanye anti-terorisme, Sayap-Sayap Patah diawali dengan menjanjikan. Terjadi ledakan bom di kantor lama Aji, dan menyaksikan mayat bergelimpangan bersimbah darah, diiringi tangisan anak kecil, ampuh untuk membuat penonton mengutuk para teroris, yang melakukan aksi biadab dengan kedok "perjuangan menuju surga".

Tapi apa motivasi Leong menguasai Mako Brimob?. Di kisah aslinya, baik versi polisi maupun napi, sama-sama menyebut bahwa kerusuhan dipicu amarah narapidana. Sedangkan di film, aksi itu telah direncanakan jauh-jauh hari. Bukan tindak impulsif selaku luapan emosi. Saya paham, mungkin pembuat filmnya ingin menghindari potensi penggambaran negatif polisi sekaligus menegaskan kebengisan teroris, namun melihatnya dari kacamata penceritaan, itu merupakan lubang mengaaga.

REVIEW - MENCURI RADEN SALEH

Mencuri Raden Saleh punya segudang alasan untuk diragukan. Genre yang kurang lazim di perfilman Indonesia, kapasitas Angga Dwimas Sasongko mengarahkan aksi yang tak sekuat drama, jajaran bintang idola anak muda yang sekilas dipilih cuma demi mengejar untung, hingga trailer yang tak spesial biarpun jauh dari buruk. Hasilnya? Surprise, this is one of our best blockbusters in years.

Salah satu upaya terbaru film Indonesia merambah heist adalah lewat The Professionals (2016) yang luar biasa canggung, akibat memandang genre ini sebatas mementingkan karakter ganteng dan cantik bertingkah sok keren, sembari mengenakan setelan mahal. Mencuri Raden Saleh juga dipenuhi karakter ganteng dan keren, tapi mereka bukan sekadar pajangan.

Ditulis oleh Angga bersama Husein M. Atmodjo (Midnight Show, 22 Menit, Perburuan), naskahnya tahu cara mengelola karakter. Buktinya, ia rela menghabiskan banyak porsi guna mengupas jati diri mereka, walau harus membuat filmnya berdurasi 154 menit (andai di bawah dua jam, hasilnya pasti hambar).

Piko (Iqbaal Ramadhan) dan Ucup (Angga Yunanda) bekerja sama dalam bisnis pemalsuan lukisan. Piko adalah pemalsu handal, sedangkan sebagai peretas, Ucup mampu memperoleh data yang diperlukan agar lukisan itu terlihat seasli mungkin. Piko mengumpulkan uang demi dua hal: membahagiakan kekasihnya, Sarah (Aghniny Haque), yang sedang berjuang menembus tim PON, dan membebaskan ayahnya, Budiman (Dwi Sasono), dari penjara.

Maka ketika datang tawaran besar dari mantan presiden, Permadi (Tio Pakusadewo), untuk mencuri lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh yang disimpan di istana negara, Piko tak kuasa menolak. Tim pun dikumpulkan: Gofar (Umay Shahab) si mekanik, Tuktuk (Ari Irham) si driver, dan Fella (Rachel Amanda) si bandar judi yang jadi tambahan sumber daya sekaligus otak rencana.

Kita tahu jati diri, motivasi, dan terpenting, kemampuan mereka. Naskahnya meluangkan waktu, memberi porsi merata, supaya penonton yakin mereka merupakan ahli di bidang masing-masing. Kecuali Tuktuk. Mencuri Raden Saleh tak punya sekuen kebut-kebutan memadai sebagai pembuktian kualitas Tuktuk.

Deretan karakternya pun hidup berkat performa tiap pemain. Iqbaal mengeksplorasi sisinya yang lebih tertutup, Angga Yunanda berevolusi jadi lead matang yang tampil lepas (I didn't know he can be this cool), Umay menampilkan akting dramatik, juga komedik melalui celetukan naturalnya. Mudah mendukung perjuangan mereka. Perjuangan yang senada dengan esensi lukisannya selaku simbol perlawanan terhadap kelicikan para pemegang kekuatan.

Mengenai lukisan, keberhasilan filmnya mereproduksi karya Raden Saleh (konon dibuat oleh seorang pelukis maestro yang tentu saja tak bisa diungkap identitasnya) juga suatu pencapaian, sekaligus bukti bahwa Angga memedulikan detail. Total lima kanvas dibuat dalam beragam fase (sketsa hingga hasil akhir).

Menyebut naskahnya mulus total mungkin kurang tepat. Beberapa detail rencana terkadang diolah kurang matang, pun twist-nya agak bergantung pada kebetulan, pula membuat ceritanya lebih rumit dari yang dibutuhkan. Tapi secara keseluruhan, alurnya cukup "belokan" sehingga dua setengah jam durasi terisi padat, entah berupa konflik interpersonal atau terkait jalannya misi. Tentu misinya tak berjalan mudah. Terjadi kegagalan yang sekilas nampak bodoh, namun kebodohan berujung kesalahan itu masuk akal, sebab tokoh-tokohnya bukanlah pencuri profesional.

Meski tersisa sedikit keluhan, pengarahan aksi Angga kentara mengalami peningkatan. Terlebih, kali ini lubangnya tak terlalu mengganggu berkat iringan musik gubahan Abel Huray yang menyokong intensitas adegan. Bintangnya tentu Aghniny. Kita tahu kemampuan bela dirinya mumpuni, tapi baru di Mencuri Raden Saleh potensinya benar-benar dimaksimalkan. Kamera menangkap seluruh karisma serta gestur Aghniny, seolah ia (kamera) sendiri dibuat kagum olehnya. Aksinya menghajar musuh dalam balutan gaun merah merupakan puncak. Kemunculan Reza Hilman (juga menjabat koreografer film ini) di momen tersebut mungkin terkesan tiba-tiba, pula tanpa substansi berarti selain sebuah easter eggs, namun menyaksikan kombinasi dua jagoan bela diri tetap mengandung daya pikat tersendiri.

Mencuri Raden Saleh membuktikan betapa industri kita sejatinya telah sangat siap melangkah lebih jauh dalam hal penambahan variasi. Bukan lagi di tahap "mari apresiasi karya unik anak bangsa". Sineas kita sudah menjalankan tugasnya. Sekarang semua terletak di tangan publik, untuk menentukan seberapa jauh upaya menambah keberagaman bakal melangkah.

REVIEW - NOPE

Kita menyukai spektakel. Sebuah tontonan menghibur. Itu sebabnya media rekam termasuk film diciptakan. Supaya objek hiburan dapat diabadikan, abadi dalam rekaman sejarah. Tapi apakah ketertarikan kita dibarengi kepedulian terhadap objek tersebut? Ataukah cuma perannya sebagai penghibur yang kita pedulikan, tetapi tidak dengan eksistensi aslinya? Lalu apakah semua "hal menarik" perlu dijadikan tontonan? Nope merupakan spektakel mengenai spektakel.

Selepas teks yang mengutip Nahum 3:6 dari Alkitab yang membicarakan "tontonan" dalam definisi berbeda, Nope dibuka oleh peristiwa misterius di sebuah soundstage. Apa yang terjadi? Mengapa studio yang tadinya riuh mendadak kosong? Kenapa seekor simpanse berdiri berlumuran darah? Sebelum memperoleh jawabannya, kita langsung diajak menemui sang protagonis, Otis Haywood Jr. alias OJ (Daniel Kaluuya). Sekali lagi peristiwa misterius terjadi. Ayah OJ, Otis Haywood Sr. (Keith David) tewas. Koin logam menembus matanya. Sedangkan sebuah kunci menancap di tubuh kuda yang ditunggangi Otis Sr. Sebagaimana di dua film pertamanya, Jordan Peele masih cerdik memancing rasa penasaran.

Sepeninggal sang ayah, OJ melanjutkan usaha merawat serta melatih kuda untuk produksi film dan televisi. Adiknya, Em (Keke Palmer), turut membantu meski tak menaruh minat di sana. Keluarga Haywood memang punja sejarah panjang di industri Hollywood. Konon kakek buyut OJ adalah penunggang kuda dalam Animal Locomotion milik Eadweard Muybridge, yakni kumpulan foto-foto pertama yang dipakai membuat gambar bergerak.

Seorang pria kulit hitam berkontribusi di awal sejarah sinema. Tapi tak banyak orang tahu. Atau mereka sebatas tak peduli, dan menganggapnya objek tontonan belaka dalam industri yang didominasi kulit putih? Begitu pula dengan kuda-kuda. Para kru di sebuah proyek produksi iklan tak mengindahkan anjuran OJ untuk berhati-hati memperlakukan si kuda, sehingga berujung kekacauan.

Lalu ada Jupe (Steven Yeun), mantan aktor cilik yang kini mengelola taman hiburan. Melalui cerita Jupe, kita tahu bahwa adegan pembuka Nope bertempat di lokasi produksi komedi situasi Gordy's Home yang ia bintangi. Gordy merupakan nama simpanse yang tiba-tiba mengamuk, melukai bahkan membunuh seluruh cast kecuali Jupe. Karir Jupe hancur seketika. Dia dan simpanse itu juga objek spektakel yang dieksploitasi, tanpa dipedulikan kesejahteraannya di balik layar. Ironisnya, sekarang Jupe mengeksploitasi tragedi itu demi uang.

Sampai di sini rasanya sudah bisa dipahami kritik yang Peele lempar. Tapi di mana UFO-nya? OJ dan Em perlahan menyadari bahwa sebuah UFO yang bersembunyi di balik awam bertanggung jawab atas kematian sang ayah. Dibantu Angel Torres (Brandon Perea) si teknisi toko alat elektronik dan Antlers Holst (Michael Wincott) selaku sinematografer ternama, kakak-beradik ini berniat merekam penampakan UFO demi pundi-pundi uang.

Persoalan UFO memang tak langsung diangkat, sebab berbeda dibanding Get Out dan Us, Peele menyajikan satu jam pertama dengan lambat, baik secara tempo, maupun progresi cerita. Ada kalanya pendekatan tersebut didukung oleh kesesuaian suasana, termasuk imageries atmosferik lewat kamera Hoyte van Hoytema, tapi tidak jarang, esensi pacing itu patut dipertanyakan. Nope berjalan kurang pasti di antara hiburan ala Spielberg dan horor/sci-fi alternatif.

Bermodalkan 68 juta dollar, Nope adalah film termahal Peele sejauh ini. Pertumbuhan bujet yang masuk akal mengingat UFO berbasis CGI turut dilibatkan, dan Peele mampu memaksimalkannya. Pasca sejam pertama yang bergulir lambat, Nope bertransformasi jadi spektakel seru, sambil memodifikasi formula film bertema UFO. Peele bersenang-senang, dan bagi saya memang itulah yang selalu ia lakukan.

Banyak orang menyebut gaya bertuturnya "sok pintar", tapi saya lebih suka memandang ambisi Peele tampil beda sebagai caranya bersenang-senang. Di ketiga filmnya, Peele bak anak-anak yang bebas memainkan apa saja. Mungkin cuma ia yang bersedia mengutak-atik templat UFO dalam medium film, termasuk mengambil inspirasi dari Neon Genesis Evangelion di third act-nya.

Walau demikian harus diakui bahwa dalam hal melempar pesan, sketsanya bersama Keegan-Michael Key, Key & Peele, tampil lebih mulus dan tajam ketimbang film layar lebarnya. Pilihan konklusi Nope sendiri memunculkan kontradiksi dengan kritik yang dibangun, sehingga melemahkan satir mengenai spektakel miliknya. Biarpun dalam statusnya sendiri sebagai spektakel, Nope tetap tampil solid.

REVIEW - FALL

Dua orang terjebak di menara radio setinggi 600 meter, alias setara dua kali lipat tinggi menara Eiffel. Tanpa mengidap akrofobia pun, kondisi tersebut mengerikan bagi semua orang. Selama 107 menit durasinya, Fall selalu mengandalkan itu guna membangun intensitas. Apakah berarti film ini sebuah one-trick pony? Mungkin, tapi melihat judul, poster, premis, hingga trailer miliknya, jika berharap lebih, sama artinya kita ngotot memesan ayam geprek di warung bakso.

Becky (Grace Fulton) masih belum mampu beranjak dari peristiwa traumatis kala sang suami, Dan (Mason Gooding), tewas di depan matanya akibat terjatuh saat mereka sedang memanjat tebing. Upaya James (Jeffrey Dean Morgan), ayah Becky, untuk membangkitkan semangat sang puteri tak kunjung menemui hasil. Sampai sang sahabat, Hunter (Virginia Gardner), yang juga saksi mata tragedi itu, melempar ide gila.

Menurut Hunter, Becky harus melawan rasa takutnya, dan cara terbaik adalah dengan ikut memanjat menara radio 600 meter yang berlokasi di area terpencil. Meski sempat ragu, pasca melewati perenungan mendalam selama.....well, satu malam, Becky akhirnya bersedia. Seperti kita tahu, akibat suatu kecelakaan, Becky dan Hunter berujung terperangkan di atas menara itu.

"Let's climb that stupid tower", ucap Becky saat akhirnya mengiyakan ajakan Hunter. Tapi menara itu jelas tidak sebodoh dua orang karakternya (terutama Hunter). Karena menara tua berbeda dengan tebing, yang mana sudah sangat berisiko. Bahkan di menara rapuh itu, Hunter masih sempat melompat-lompat di tangga untuk mengusili sahabatnya. Hunter pun berencana mengunggah aksi gila mereka di kanal Youtube-nya demi views. Bodoh. Tapi di era saat banyak orang berlomba mencari ketenaran di internet memakai segala cara, kebodohan karakternya tidak mengada-ada.

Pun sekali lagi, di luar persoalan membangun teror, merupakan kekeliruan bila mencari kecerdasan dalam naskah buatan Jonathan Frank bersama sang sutradara, Scott Mann. Penuturannya klise, tampak dari beberapa elemen, semisal dampak emosional yang dihadirkan melalui twist yang dapat ditebak sejak salah satu karakternya melihat sebuah foto, hingga "obligatory nightmare" yang kerap dialami Becky. Walau adegan mimpi itu nantinya bakal menjadi kecohan cerdik sewaktu muncul twist lain. Twist yang juga klise. Tapi sekali lagi, apakah di film macam ini keklisean merupakan dosa? Jelas bukan.

Berhasil atau tidaknya Fall cukup dilihat dari tujuan tunggalnya, yakni memancing ketegangan dan ketakutan berbasis lokasi tunggalnya. Bahkan sebelum Becky dan Hunter memanjat, Scott Mann telah sukses memenuhi golnya. Derit menara tua, besi keropos yang bergoyang diterpa angin, juga sekrup yang mulai terlepas, melahirkan sensasi audiovisual yang efektif menciptakan kecemasan.

Dibantu sinematografi MacGregor, Mann tahu apa saja yang mesti ditangkap kamera, dan dengan sudut seperti apa. Di satu kesempatan, karakternya membuang barang ke bawah, lalu kamera mengikuti seolah mengajak penonton terjun bebas. Wide shot banyak dipakai, entah menyorot menara dari jauh, atau bird's eye view guna mengingatkan kita betapa tinggi latarnya.

Sudut yang disebut kedua menimbulkan kekaguman tersendiri dari segi teknis. Penggunaan CGI-nya sempurna. Tampak meyakinkan, hingga kadang keberhasilan memisahkan mana efek komputer mana sungguhan, murni berasal dari pemahaman logis "mustahil cast-nya benar-benar berada di tempat seberbahaya itu". Tapi faktanya, Fall memang melakukan pengambilan gambar di menara 30 meter, yang berjasa menguatkan realisme.

Setiap kameranya beralih dari eksplorasi latar menuju dua tokoh utama, intensitas langsung menurun. Deretan kalimat bodoh maupun lemahnya eksplorasi drama jadi penyebab. Tapi kalau pembahasan kita fokuskan pada perihal pemaksimalan premis, naskahnya cukup solid. Terdapat banyak varian rintangan yang harus karakternya hadapi, pun Fall tidak ragu untuk "menjadi kejam". Sebagai thriller bertema "usaha bertahan hidup", itu keputusan tepat.

REVIEW - EMERGENCY DECLARATION

"Keputusan itu". Salah satu hal di Emergency Declaration yang bakal sering dibicarakan adalah mengenai "keputusan itu". Keputusan yang membawa filmnya terbang lebih tinggi, mengubahnya dari blockbuster intens menuju cerita luar biasa emosional perihal kemanusiaan. Saat itu terjadi, udara di studio mendadak terasa menyesakkan.

Tapi Emergency Declaration punya banyak hal lain di samping "keputusan itu". Disutradarai sekaligus ditulis oleh Han Jae-rim (Rules of Dating, The Show Must Go On, The Face Reader), ini adalah disaster movie yang langsung mencengkeram sejak menit pertama, meski penonton belum benar-benar yakin ancaman macam apa yang mengintai.

Kita hanya melihat situasi di bandara, ketika beberapa calon penumpang pesawat tujuan Hawaii tengah menanti jadwal keberangkatan: Jae-hyuk (Lee Byung-hun) dan puterinya, Soo-min (Kim Bo-min); Jin-seok (Im Si-wan) yang bersikap mencurigakan dan menanam benda tak dikenal dalam ketiaknya; hingga Hye-yoon (Woo Mi-hwa) yang hendak berlibur bersama teman-temannya. Pesawat tersebut dipiloti oleh Hyun-soo (Kim Nam-gil).

Suami Hye-yoon adalah In-ho (Song Kang-ho), seorang detektif yang akibat kesibukannya, tak pernah bisa menemani sang istri berlibur. Setibanya di kantor, In-ho menerima laporan, yang menggiringnya pada kesimpulan bahwa pesawat tujuan Hawaii tersebut terancam bahaya. Lebih baik kalau anda tidak tahu detail kasusnya sebelum menonton, tapi pastinya, Han Jae-rim menciptakan build up menegangkan lewat first act yang secara bergantian menyoroti situasi di udara dan penyelidikan In-ho di darat. Seiring membesarnya kasus, Menteri Sook-hee (Jeon Do-yeon) pun ikut turun tangan.

Han Jae-rim bukan Ryoo Seung-wan atau Choi Dong-hoon. Bukan nama pertama yang langsung muncul saat membahas film aksi dahsyat Korea Selatan. Tapi di sini sang sutradara melakukan tugasnya dengan baik. Didukung naskah yang cukup cerdik menyediakan beberapa jenis ancaman, pula peleburan apik antara efek praktikal dan CGI, Han Jae-rim berkali-kali menghadirkan peristiwa mencekam.

Kru membangun set menggunakan bangkai pesawat yang dibawa dari Amerika, kemudian memodifikasinya agar dapat berputar 360 derajat (sebagaimana dilakukan Nolan di Inception). Hasilnya adalah efek praktikal yang efektif merealisasikan teror dalam kabin pesawat.

Kualitas CGI-nya memang dibantu oleh pilihan latar malam, sehingga beberapa kekurangan mampu disamarkan. Tapi di sisi lain, kegelapan itu turut menambah daya cengkeram adegannya. Misal saat datang serangan dari pihak eksternal (saya takkan menjabarkan "apa" dan "kenapa"), di mana kengerian dibangun dari sorot cahaya di langit gelap. Begitu pula klimaks yang mengukuhan kelayakan Emergency Declaration sebagai blockbuster masif lewat kesediannya tampil over-the-top.

Judul film ini merujuk pada situasi saat sebuah pesawat menyatakan kondisi darurat, sehingga mereka yang di darat mesti mengerahkan segala daya upaya guna membantu pendaratan, termasuk menunda maskapai yang akan mendarat atau lepas landas. Tanpa kecuali. Semua soal skala prioritas, soal menyelamatkan nyawa, dan tentu soal kemanusiaan. Tapi apa jadinya bila pertolongan tersebut justru berpotensi mengancam nyawa lebih banyak manusia?

Filmnya telah memasuki fase pra-produksi sejak 2019, alias sebelum era pandemi. Menariknya, walau bukan tergolong "film pandemi", naskahnya menghadirkan cerminan kuat dengan kondisi saat itu. Han Jae-rim menyentil tentang bagaimana pertimbangan-pertimbangan politis serta bisnis, kerap mempersulit penanganan isu kemanusiaan yang seharusnya dikedepankan. Kemiripan yang tak disengaja, dan justru karena itulah kritiknya terasa makin tajam. Kemunculan sisi gelap manusia bak suatu rutinitas yang mudah ditebak.

Bahkan di kalangan rakyat biasa, baik di luar maupun di dalam pesawat, juga terjadi perpecahan akibat ego individual yang mengusung prinsip "every man for himself". Ketika rangkaian kepentingan saling bergesekan tanpa akhir, karakternya pun mengambil "keputusan itu". Berkatnya, babak kedua yang sempat kehilangan intensitas dan cenderung stagnan, ditutup oleh sebuah tamparan emosional.

Sebagai sineas Korea, Han Jae-rim tentu piawai urusan dramatisasi (bersiaplah ketika riuh rendah kokpit berubah jadi perenungan suram dan panggilan telepon mulai dilakukan), tapi jangan lupakan jasa ensemble cast-nya yang besar. Sangat besar, terutama bagi penonton yang familiar dengan hiburan Korea Selatan, baik film atau drama. Di luar para pemeran utama, ada Kim So-jin dan Seol In-A sebagai pramugari, Park Hae-joon sebagai staf kepresidenan, Hyun Bong-sik sebagai detektif, Moon Sok sebagai dokter, dan lain-lain.

Lee Byung-hun dengan speech-nya, Song Kang-ho dengan akting habis-habisannya, bertanggung jawab mengobrak-abrik perasaan penonton di klimaksnya, tapi favorit saya adalah Kim So-jin. Matanya senantiasa "berbicara". Pun karakter peranannya, Hee-jin, terasa spesial.

Hee-jin tidak punya latar belakang di luar pesawat. Berbeda dengan Jae-hyuk atau In-ho, perjuangannya tanpa dibarengi alasan personal. Dia berusaha mati-matian didorong dedikasinya sebagai pramugari, dan tentunya, kesadarannya akan nilai kemanusiaan. Walau berstatus karakter pendukung dengan screentime tak seberapa, Hee-jin paling mewakili pesan utama filmnya. Seorang manusia yang memanusiakan manusia.

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

6 komentar :

Comment Page:Posting Komentar