REVIEW - SAYAP-SAYAP PATAH

Saya ingat betul suasana kala kerusuhan pecah selama 36 jam di rutan Mako Brimob Kelapa Dua, pada 8-11 Mei 2018. Walau cuma mengikuti perkembangan lewat berita di media sosial dan televisi, ada perasaan mencekam yang teramat kuat. Bagaimana tidak? Para napi terorisme menguasai tempat mereka ditahan, yang juga markas penegak hukum. That sounds like hell on earth.

Sebuah peristiwa yang sangat "film material", namun alih-alih melahirkan suguhan intens sekaligus emosional, Sayap-Sayap Patah lebih seperti usaha seadanya (kalau tak mau disebut "malas"), yang asal memakai kerusuhan tersebut, semata sebagai alat jualan.

Jangan salah, saya tahu maksud pembuatannya apa. Saya tidak naif dan mengharapkan penelusuran mendalam nan kompleks atas peristiwanya. Sayap-Sayap Patah adalah presentasi kepahlawanan polisi sekaligus kampanye anti-terorisme, yang bahkan kurang berhasil menjalankan tugasnya.

Bereuni dengan sutradara Rudi Soedjarwo sejak Ada Apa Dengan Cinta? 21 tahun lalu, Nicholas Saputra memerankan Aji, anggota Densus 88 yang bertugas memberantas pelaku terorisme di Surabaya. Salah satu rekan Aji diperankan oleh Revaldo. Tahukah kalian bahwa ini kali pertama dua pemeran Rangga (versi film dan sinetron) tampil bersama? Andai reuni serta pertemuan perdana itu terjadi dalam film yang lebih baik.

Target operasi Aji adalah Leong (Iwa K), yang telah banyak merekrut teroris. Perburuan itu menyita banyak waktu Aji, sehingga ia jarang menemani sang istri, Nani (Ariel Tatum), yang tengah hamil tua. Di satu titik Nani memilih pulang ke Jakarta untuk tinggal bersama ibunya (Dewi Irawan) akibat rasa cemas yang mengancam kesehatan kandungannya. Selepas sukses meringkus Leong, barulah Aji menyusul Nani ke Jakarta. Naas, tepat sebelum Nani melahirkan, sekaligus hari pertama Aji bekerja di Mako Brimob, terjadi kerusuhan. Di bawah arahan Leong, para napi mengamuk, menyandera, bahkan membunuh polisi.

Paragraf di atas menjabarkan alur filmnya sampai sekitar 30 menit terakhir, sebab baru di situlah Sayap-Sayap Patah mulai memaparkan kerusuhan yang jadi sumber inspirasinya. Saya menyebut "30 menit", tapi itu termasuk pembangunan awal dan konklusi. Jika cuma menghitung momen kerusuhan pecah, maka hanya sekitar 20 menit, dari total durasi 110 menit.

Menjadikan kerusuhan sebagai third act semata sejatinya bukan masalah. Saya bisa berargumen kalau perisitwa itu punya cukup bahan untuk melahirkan satu film utuh, tapi itu berarti saya mengharapkan hal yang bukan jadi tujuan filmnya. Pun bukankah prinsip "quality over quantity" dapat diterapkan? Tapi bahkan eksekusinya terkesan ala kadarnya. Seolah para pembuatnya berpikir, "Ah yang penting ada sekuen kerusuhan".

Di fase itu Iwa K sebagai teroris intimidatif, dan Nugie sebagai komandan Mako Brimob yang selalu tenang kala menginterogasi penjahat, sama-sama tampil mengesankan. Lebih mengesankan dibanding Nicholas Saputra yang.....well, memerankan Nicholas Saputra. Tapi semuanya terlalu buru-buru. Mendadak dimulai, mendadak usai. Mengubah teror 36 jam menjadi tak sampai semalam sama sekali tidak membantu.

Kelemahan naskah buatan Monty Tiwa, Eric Tiwa, dan Alim Sudio itu sebenarnya dapat tertolong andai Rudi Soedjarwo menambalnya lewat pengadeganan intens. Sayangnya tidak. Rudy tak mampu menghadirkan gambar-gambar mencekam, sebagaimana ia gagal mengemas aksi dalam sekuen penggerebekan Leong, yang penuh kamera shaky dan koreografi baku tembak clumsy. Tidak mengejutkan. Kapan terakhir kali Rudi merilis film bagus?

Presentasi dramanya bernasib sedikit lebih baik. Biarpun kerap diganggu oleh sulitnya mendengar ucapan karakter (kadang akibat tata suara buruk, kadang artikulasi pemain yang buruk, kadang keduanya), ada gagasan menarik soal "tiada satu pun yang siap kehilangan". Rudi juga lebih nyaman mengarahkan drama, yang nampak dari timbulnya beberapa guratan emosi. Musik gubahan Andi Rianto turut berkontribusi menambah rasa, walau ada kalanya, lagi-lagi akibat kurang apiknya penataan suara, volumenya terdengar berlebihan.

Sebagai kampanye anti-terorisme, Sayap-Sayap Patah diawali dengan menjanjikan. Terjadi ledakan bom di kantor lama Aji, dan menyaksikan mayat bergelimpangan bersimbah darah, diiringi tangisan anak kecil, ampuh untuk membuat penonton mengutuk para teroris, yang melakukan aksi biadab dengan kedok "perjuangan menuju surga".

Tapi apa motivasi Leong menguasai Mako Brimob?. Di kisah aslinya, baik versi polisi maupun napi, sama-sama menyebut bahwa kerusuhan dipicu amarah narapidana. Sedangkan di film, aksi itu telah direncanakan jauh-jauh hari. Bukan tindak impulsif selaku luapan emosi. Saya paham, mungkin pembuat filmnya ingin menghindari potensi penggambaran negatif polisi sekaligus menegaskan kebengisan teroris, namun melihatnya dari kacamata penceritaan, itu merupakan lubang mengaaga.

REVIEW - KUNTILANAK 3

Seperti telah saya sebutkan di ulasan untuk Mangkujiwo (2020), seri baru Kuntilanak menunjukkan keberanian menjauh dari citra trilogi "aslinya", walaupun secara kualitas tidak begitu solid. Horor anak di film pertama, ditambah sedikit sentuhan fantasi di film kedua, lalu total bertransformasi jadi fantasi ala Wizarding World di film ketiga, yang mana belum pernah dijamah industri kita.

Dinda (Nicole Rossi) dianggap aneh gara-gara kekuatan telekinesisnya (She's like the Scarlet Witch of 'Kuntilanak' universe), dan belakangan ia makin meyakini tudingan tersebut. Apalagi pasca secara tidak sengaja melukai Panji (Adlu Fahrezy) dan Ambar (Ciara Brosnan yang jago mencuri perhatian kali ini sayangnya cuma jadi extended cameo). Karena itulah Dinda memutuskan masuk ke sekolah cenayang bernama Sekolah Mata Hati agar dapat mengontrol kekuatannya.

Di sanalah Dinda bertemu anak-anak spesial lain, seperti Dennis (Farras Fatik) bisa membuat bola api, Uchi (Clarice Cutie) dengan kemampuan teleportasi, hingga Mala (Romaria Simbolon) si penyembuh. Anak-anak berkekuatan super, tata artistik mumpuni, scoring bernuansa magis milik Stevesmith Music Production. Berkat semua itu, menginjakkan kaki ke Sekolah Mata Hati terasa seperti memasuki dunia baru yang asing dalam perfilman Indonesia. Dunia fantasi ala Wizarding World.

Terlebih begitu berkenalan dengan orang-orang berpenampilan eksentrik di balik Sekolah Mata Hati. Baskara (Wafda Saifan) si kepala sekolah, Adela (Nafa Urbach) dan Bejo (Amink) selaku pengajar, juga Eyang Sukma (Sara Wijayanto) yang mengatur segalanya dari belakang layar. Tampilan ala Limbad milik Amink mungkin agak menggelitik, namun kostum Sara Wijayanto di klimaks bak penebusan yang layak dari Agustino Mohede selaku penata busana.

Kelemahan utama Kuntilanak 3 memang terkait inkonsistensi. Sebuah departemen bisa tampil apik di satu titik, kemudian mengalami penurunan di titik berikutnya. Naskah buatan Alim Sudio tidak terkecuali. Bangunan dunianya kreatif, tapi cukup keteteran ketika mengembangkan mitologi. Miko (Ali Fikry) dan Kresna (Andryan Brima) nekat menjemput Dinda selepas membaca berita mengenai murid Sekolah Mata Hati yang melihat kuntilanak, sebelum menghilang secara misterius. Sekolah cenayang yang menyembunyikan alamatnya ternyata tak serahasia itu, sampai hilangnya para murid diketahui wartawan.

Rizal Mantovani kembali duduk di kursi penyutradaran, dan keunggulan sekaligus kekurangan pengarahannya terangkum lengkap di klimaks. Rizal tegas meninggalkan shot-shot horor termasuk menekan kuantitas jump scare. Sosok kuntilanak lebih dekat ke antagonis fantasi, yang fungsi kemunculannya adalah menakut-nakuti protagonisnya. Bukan penonton.

Tapi biarpun dibekali CGI kelas satu (filmnya menyadari itu, lalu tidak ragu memperlihatkan sang kuntilanak secara jelas dan sering), Rizal masih lemah dalam membungkus adegan berintensitas tinggi. Pilihan shot-nya di beberapa adegan aksi amatlah canggung. Klimaksnya berpotensi tampil luar biasa andai tak diganggu kelemahan tersebut, ditambah naskah yang menawarkan cara sangat sederhana guna mengalahkan kuntilanak, tapi anehnya, cara itu baru disebut ketika memasuki situasi genting.

Begitulah Kuntilanak 3. Inkonsisten. Konsepnya unik, namun keseruan dihalangi oleh aliran alur yang tergolong draggy bagi hiburan berisikan protagonis anak. Tapi mengalihkan perhatian dari layar pun sulit ketika Nicole Rossi, yang menggantikan Sandrinna Michelle, menghantarkan akting kuat. Menarik pula menantikan eksplorasi ke arah mana lagi yang bakal dijajal franchise ini, apalagi membaca nama familiar yang muncul di tengah-tengah kredit akhir.

REVIEW - LOSMEN BU BROTO

Dapatkah tradisi berdiri beriringan dengan modernisasi? Berbeda dengan dunia barat, aspek kultural membuat obrolan soal perspektif kekinian di Indonesia jadi terkesan rumit. Kenapa ada kata "terkesan"? Sebagaimana disampaikan Losmen Bu Broto, menyikapi modernisasi di tempat yang menjunjung tinggi tradisi, sejatinya sederhana. Bukalah pintu hati, alih-alih sibuk berteori.

Mengadaptasi serial televisi Losmen (pernah diangkat ke layar lebar dalam Penginapan Bu Broto pada 1987, pun serial versi baru yang berjudul Guest House: Losmen Reborn tayang di TVRI hingga tahun ini), film ini berlatar di Yogyakarta. Sungguh pas. Sebagai salah satu penduduknya, saya tahu problematika ini memang tengah disoroti. Mana modernisasi destruktif mana modernisasi konstruktif? Mana yang mesti diserap, mana yang sebaiknya dibuang?

Pak Broto (Mathias Muchus) dan Bu Broto (Maudy Koesnaedi) mengelola Losmen Bu Broto bersama ketiga anak mereka: Pur (Putri Marino), Sri (Maudy Ayunda), dan Tarjo (Baskara Mahendra). Bisa ditebak dari nama losmen, Bu Broto merupakan matriarch yang mengatur segalanya, dari perihal losmen hingga kehidupan anak-anaknya.

Sri paling terganggu oleh dinamika itu. Di tengah kesibukan mengurus losmen, ia tetap meluangkan waktu bernyanyi di cafe. Menyanyi memang passion-nya. Sri pun menjalin hubungan dengan Jarot (Marthino Lio), seniman yang kerap menginap di losmen. Kedua hal tersebut ditentang sang ibu.

Losmen Bu Broto bernuansa tradisional, baik desain bangunan, perabot, sampai pakaian para karyawan. Tapi pelayanannya tidak kuno. Misalnya terkait menu makanan tamu yang dibebaskan sesuai pesanan. Itu contoh kecil akulturasi dalam film ini. Elemen lebih esensial dapat dilihat pada bagaimana naskah buatan Alim Sudio menggambarkan tiga tokoh utama wanita, serta konflik yang melibatkan mereka.

Bu Broto adalah matriarch di negeri penuh patriarch, bukan karena paling tua, bukan pula karena sang suami telah tiada, melainkan karena sebegitu tangguh dia. Tapi Bu Broto memegang teguh prinsip berlandaskan tradisi. Sosoknya tradisional, namun tak tertinggal. Maudy Koesnaedi cemerlang menghidupkan kekokohan Bu Broto.

Lalu ada Pur, yang belum juga bisa melupakan kekasihnya, Anton (Darius Sinathrya), yang meninggal akibat kecelakaan. Bagaimana Pur menjalani hidup bersama luka selama setahun belakangan, kemudian berproses untuk bisa memaafkan semua termasuk dirinya sendiri, merupakan bentuk kekuatannya. Putri Marino luar biasa di sini, tidak menyisakan kekosongan rasa, sekalipun sedang berdiam diri. Puncaknya dalam sebuah perdebatan antara Pur dan ibunya. Cara Putri mengucap "Benar ya bu?" sembari berurai air mata, adalah perwujudan "nerimo" yang mengoyak hati.

Apabila Bu Broto ada di ekstrim kanan, dan Pur berdiri di tengah, maka Sri adi ekstrim kiri. Dialah yang membawa sudut pandang kekinian memasuki losmen (membuat saya makin mempertanyakan peran Tarjo). Ketika Sri hamil di luar nikah, di situlah para penghuni losmen dihadapkan pada dua pilihan: mengusir "kekinian" itu, atau membukakan pintu?

Ketiga wanita itu punya perspektif tentang alasan pengambilan sebuah sikap. Seringkali perspektif mereka saling bertentangan. Menurut Losmen Bu Broto, solusinya adalah dengan memahami perspektif masing-masing, yang didasari hati, selaku pondasi nilai kekeluargaan. Nilai keleluargaan sendiri adalah bagian tradisi, dan naskahnya secara cerdik menjadikan itu sebagai "pembuka pintu", alih-alih tembok penghalang modernisasi.

Kekurangan naskahnya terletak pada minimnya presentasi soal pentingnya peran Sri di losmen. Dia digambarkan sebagai anak terpintar, tapi contoh nyata di lapangan tak pernah benar-benar kita lihat. Apa sesungguhnya keahlian Sri kurang terpapar jelas. Alhasil, saat di satu titik ia "pergi" sampai membuat pelayanan losmen kacau balau, agak sulit mempercayai masalah itu.

Di kursi penyutradaraan, duduklah Ifa Isfansyah dan Eddie Cahyono (film panjang pertamanya sejak Siti). Setelah kredit pembuka yang dikemas segar nan kreatif lewat pemanfaatan berbagai properti, kedua sutradara membawa film ke nuansa yang sedikit berbeda. Cenderung bersabar dalam menggulirkan alur tapi tidak draggy. Gaya yang sebenarnya selaras dengan karya-karya kedua sutradara sebelum ini, terutama Eddie.

Sehingga terasa inkonsisten tatkala keduanya memilih metode dramatisasi yang formulaik, bahkan repetitif. Selalu melibatkan air mata dan pelukan, yang hampir seluruhnya dibungkus menggunakan penataan kamera nyaris serupa. Sekali-dua kali mungkin masih berdampak, tapi jika terlalu sering, apalagi dalam waktu berdekataan, kekuatannya berkurang. Untungnya ada penampilan kuat trio aktrisnya, yang membuat tiap rasa tersampaikan. Pun kelemahan itu sama sekali tidak memengaruhi status Losmen Bu Broto sebagai satu dari sedikit film Indonesia, yang jeli dan benar-benar sukses memaparkan peleburan tradisi dan modernisasi.

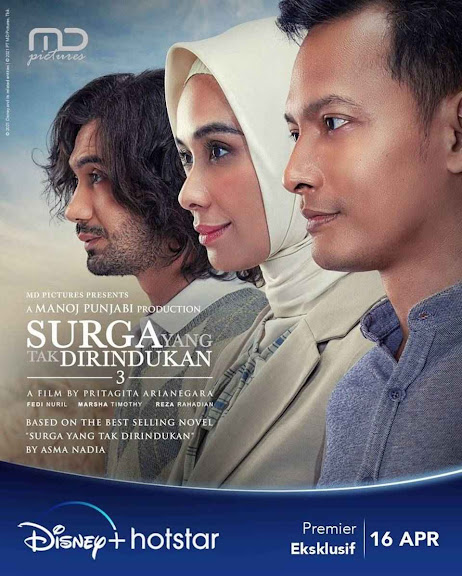

REVIEW - SURGA YANG TAK DIRINDUKAN 3

Secara filmis, Surga yang Tak Dirindukan 3 sejatinya agak lebih baik ketimbang film kedua, yang juga superior dibanding film pertama, berkat peralihan fokus dari kisah religi seputar poligami menuju disease porn berbalut drama keluarga. Belum pantas disebut "bagus", namun peningkatan tetaplah peningkatan. Wajib diapresiasi. Selain kehadiran Marsha Timothy menggantikan Raline Shah sebagai Meirose, ketertarikan menonton pun muncul saat Pritagita Arianegara (Salawaku) ditunjuk mengisi kursi penyutradaraan.

Kita tahu seri Surga yang Tak Dirindukan kental nuansa patriarki, sehingga walau masih berbasis novel buatan Asma Nadia, pun naskahnya masih ditulis Alim Sudio, menarik disimak, bagaimana kehadiran sutradara wanita memberikan pengaruh. Dan memang tampak ada niatan menggeser perspektifnya. Kini giliran Pras (Fedi Nuril) berada di posisi mendiang istri pertamanya, Arini (Laudya Cynthia Bella), kala Ray (Reza Rahadian) kembali ke kehidupan Meirose.

Siapa Ray? Ingat saat di film pertama Meirose yang tengah hamil mencoba bunuh diri akibat ditinggal tanpa kejelasan oleh calon suaminya? Ray adalah pria itu. Ayah kandung Akbar (Ali Fikry). Biarpun Meirose sudah berusaha menyembunyikan itu dari sang suami, toh semua akhirnya terbongkar. Mengira Meirose masih mencintai Ray, amarah Pras memuncak setelah tahu bahwa istrinya pernah berduaan di kamar bersama Ray. Padahal kondisi saat itu, Meirose baru siuman pasca sebuah kecelakaan.

Bukankah Pras berada dalam situasi yang mirip sewaktu menyelamatkan Meirose dahulu? Saya takkan menyebut Surga yang Tak Dirindukan 3 sebagai film yang menggugat kerapuhan maskulinitas (apalagi kala gagasan "istri adalah pelayan suami sang kepala rumah tangga" masih tercium di sana-sini), tapi keputusan menukar sudut pandang, membuktikan filmnya mau berkembang. Warna religi dipertahankan tanpa mencekoki penonton dengan ceramah agama.

Naskahnya lebih cerdik. Misal ketika Pras mengetahui jika puterinya, Nadia (Zara Leola) tak lagi suka mendongeng sebagaimana Arini, dan memilih membuat video dance di YouTube. Masalah itu bisa saja dibawakan memakai tone konservatif, namun Pras memilih sedikit membuka pikiran, kemudian berujar, "Apa yang kita suka belum tentu baik". Konteksnya mengingatkan, bukan melarang. Dan memang betul, hal yang kita sukai belum tentu baik bagi kita.

Sayangnya deretan hal dipaksakan tetap jadi batu sandungan. Misalnya keputusan Ray menyembunyikan alasan meninggalkan Meirose, yang jelas sebuah retcon kasar terhadap alur film pertama. Atau kebingungan Pras akibat perusahaannya terlilit utang sebesar 2,5 miliar. Perusahaan macam apa yang terancam gulung tikar gara-gara angka tersebut? Sekecil apa profit margin-nya? Tapi biarlah. Saya takkan mempersoalkan lubang logika, untuk film yang memiliki kalimat epik, "SANDIWARA APA YANG SEDANG KALIAN MAINKAN?!". Kalau saja dirilis luas di bioskop, saya yakin kalimat itu bakal jadi bahan banyak meme.

Terpenting, filmnya watchable. Apabila Hanung membawa film keduanya tampil megah nan dramatis, Pritagita menangani emosinya secara lebih intim, dibantu penampilan solid jajaran pemain. Marsha tahu cara menyeimbangkan keteguhan dengan kelembutan, Zara cukup piawai menangani momen dramatis, sementara Reza, seperti biasa, nyaman disaksikan. Aksen medoknya tak selalu enak didengar, namun setidaknya, Reza memakai pendekatan lebih subtil, alih-alih hiperbolis layaknya banyak aktor lain.

Surga yang Tak Dirindukan 3 juga menjadi installment paling menggelitik melalui sentuhan humor, khususnya berkat dua nama: Dea Panendra dan Zsazsa Utari. Dea menjadi seorang guru berkelakuan konyol, dalam peran comic relief yang biasanya identik dengan Asri Welas (kebetulan nama karakternya pun Welas), sedangkan Zsazsa mencuri perhatian melalui celetukan-celetukannya (that "Kecap Bango" jokes will catch you off guard).

Saya bersedia melupakan segala kekurangan film ini, mengakuinya sebagai suguhan layak tonton, hingga tiba sebuah momen. Momen singkat yang sebenarnya tak perlu ada, atau minimal, bisa dipresentasikan secara berbeda. Momen yang memperlihatkan ketidakpekaan filmnya terhadap isu dengan urgency tinggi, yakni kekerasan dalam rumah tangga, di mana mayoritas pelaku adalah suami.

Momen tersebut terjadi saat Pras yang bimbang mesti bagaimana menyikapi hubungan Meirose dan Ray, menemui seorang ustaz. Sang ustaz kemudian berpetuah, bahwa menurut Islam, jika istri berselingkuh, suami boleh memberi hukuman, mulai dari mengingatkan, memarahi, bahkan memukul asal tidak berniat melukai. Apa perlunya hal itu disampaikan, bila konfliknya sendiri tak pernah mengarah ke sana?

Film tidak perlu memberi pesan moral. Tapi film wajib peka terhadap situasi, sebagai bentuk tanggung jawab sosial pembuat karya. Apakah bijak, secara sepintas mencatut ayat yang kerap disalahartikan, tanpa mengolah konteks sekaligus pemaknaannya lebih mendalam? Di masa kegelapan dulu, suami bisa menyiksa bahkan membunuh istri yang dianggap membangkang, sehingga "memukul tanpa niat melukai", sama halnya dengan diperbolehkannya pria mempunyai empat istri, merupakan "jalan tengah" yang harus diambil. Sekarang? Wahai pembuat film, silahkan direnungkan, lalu berusaha pahami, bagaimana perasaan istri korban kekerasan tatkala menyaksikan momen tersebut.

Available on DISNEY+ HOTSTAR

REVIEW - PERSAHABATAN BAGAI KEPOMPONG

Persahabatan Bagai Kepompong bakal membangkitkan kenangan banyak orang. Entah pendengar lagu Kepompong milik Sind3ntosca yang pada mengisi daftar putar remaja-remaja pada masanya, penonton sinetron adaptasinya yang tayang tahun 2008 hingga 2009, maupun penikmat keduanya. Tapi karya penyutradaraan kedua Sentot Sahid yang melakoni debutnya hampir dua dekade lalu lewat Titik Hitam (2002) ini, bukan mengandalkan nostalgia semata. Filmnya mampu berdiri sendiri, bahkan menonjol dibanding kebanyakan drama berlatar sekolah.

Naskah buatan Alim Sudio memberi relasi unik antara film dengan sinetronnya, di mana Kepompong merupakan karya fiksi, tepatnya "sinetron jadul", yang jadi inspirasi di balik pemilihan nama geng karakternya. Sebuah meta sequel. Pendekatan serupa pernah dilakukan oleh New Nightmare (1994), Book of Shadows: Blair Witch 2 (2000), The Human Centipede 2 (2011), sampai Muppets Most Wanted (2014). Di Indonesia, setahu saya baru seri Warkop DKI Reborn yang melakukannya.

Apa pengaruh dari status sebagai meta sequel? Eksplorasi kisahnya lebih bebas. Tentu tribute dan reference tetap diselipkan, baik berupa cameo, juga pemakaian lagu-lagu seperti Gelora Asmara, Tuhan Tolong, dan pastinya Kepompong. Izinkan saya mengapresiasi keputusan memakai lagu Kepompong versi asli (bagi yang aktif di forum-forum internet saat lagunya meledak dulu, tentu tidak asing), yang lebih kental sentuhan rock, dan bisa kalian dengar di kanal YouTube "sind3ntosca".

Cerita berpusat pada siswa SMP bernama Ben Sarjono (Bio One), yang sepeninggal ibunya, mesti pindah dari Bandung ke Jakarta, sementara sang ayah (Gunawan Sudrajat) menjalani dinas ke Papua. Menetap di rumah Om Bimo (Pascal Azhar) dan Tante Indah (Lulu Tobing), Ben pun harus tinggal serumah bersama sepupunya, Isabel (Yasmin Napper), yang selalu mengejeknya sebagai "anak mami".

Keduanya memang berlawanan. Jika Ben termasuk golongan rakyat jelata cupu di sekolah, Isabel merupakan anggota geng Kepompong yang populer. Selain Isabel, ada si lugu Bembi (Shanice Margaretha), si kutu buku Dana (Jihan Safira), dan si sporty Lydia (Thalita Putri Riantani). Tipikal formasi geng cewek di film-film remaja. Tentu Kepompong punya geng saingan, yakni The Fabulous Diva, yang dipimpin Paula (Cut Beby Tsabina). Isabel dan Paula sejatinya bersahabat saat kecil. Keduanya bahkan lahir di rumah sakit dan hari yang sama. Hubungan itu merenggang, lalu berkembang jadi permusuhan, pasca persahabatan ibu mereka kandas akibat kegagalan suatu bisnis.

Persaingan kedua geng memanas, tatkala pihak sekolah mengadakan lomba pembuatan konsep acara perpisahan. Fokus Ben terpecah. Di satu sisi, ia ingin membantu Kepompong, namun di sisi lain, mulai tumbuh benih cinta antara dirinya dan Paula. Masalah tidak berhenti di situ. Sebagai "rakyat jelata", Ben dan temannya, Kimo (Fatih Unru), kerap jadi korban perisakan geng The Mafioso. Siapa ketua geng tersebut? Bobby (Joshua Rundengan), mantan pacar Paula.

Konfliknya begitu ramai, yang mana mewakili kompleksitas sinetron remaja mana pun (tidak cuma Kepompong). Hebatnya, meski hanya punya waktu sekitar 95 menit, naskah buatan Alim Sudio mampu menyatukan segalanya dengan rapi, saling terkait, saling mengisi, tanpa tumpang tindih. Pun terasa menyegarkan, mendapati sebuah drama remaja, di mana kedua tokoh utamanya bukan merupakan pasangan romantis.

Ada satu momen menarik, ketika di kamar, Ben menceritakan patah hati yang ia rasakan kepada tantenya, sementara Isabel mencuri dengar dari luar. Momen sederhana, kalau tidak mau dibilang klise, tetapi keberadaan Isabel yang tampak sedih mendengar penderitaan Ben, betul-betul memperkuat hubungan persaudaraan yang coba dibangun film ini. Semakin emosional momen tersebut, berkat Lulu Tobing beserta afeksi hangat yang ia berikan.

Akting para pemain lumayan memuaskan, meski penampilan mereka diganggu oleh buruknya tata suara. Keputusan Sentot Sahid menyertakan lagu dengan kuantitas cukup banyak, malah jadi bumerang ketika dibenturkan dengan lemahnya penataan suara, yang membuat dialog acap kali tenggelam di balik musik.

Bio One memberi performa memadai, meski tetap aneh rasanya, melihat aktor berumur 23 tahun memerankan siswa SMP. Sebagai perbandingan, Derby Romero baru berumur 18 tahun tatkala menjadi anak SMA di sinetronnya. Sedangkan bagi Yasmin Napper, Persahabatan Bagai Kepompong menegaskan potensi yang ia tunjukkan semasa menjalani debut lewat Imperfect dua tahun lalu. Bagi saya, Yasmin seperti Mawar de Jongh. Bintang muda dengan screen presence kuat, yang mampu membuat penonton jatuh cinta seketika. Terakhir, jangan lupakan pula Fatih Unru dengan akting dramatik mumpuni, yang menandakan kesiapannya melangkah, dari fase "aktor cilik" menuju "aktor remaja".

Persahabatan Bagai Kepompong mungkin punya alur formulaik, namun segala formula tersebut berhasil dikemas secara solid. Termasuk urusan konsistensi. Seperti telah saya sebutkan, naskahnya mampu menyatukan setumpuk konflik agar saling terkait dan mengisi. Semua bermuara pada dua pesan utama: anti-perisakan dan prasangka. Hampir seluruh gesekan antar karakter, timbul akibat prasangka. Akibat kurangnya pemahaman satu sama lain, sehingga kisahnya menjadi proses karakternya belajar membuka diri, untuk kemudian saling terkoneksi.

Available on DISNEY+ HOTSTAR

REVIEW - LAYLA MAJNUN

Film terbaru buatan sutradara Monty Tiwa ini dibuat berdasarkan kisah cinta Layla dan penyair bernama Qays ibn al-Mullawah dari abad ke-7, yang telah diabadikan melalui banyak media, salah satunya puisi Layla and Majnun karya Nizami Ganjavi yang ditulis pada 1188. Acha Septriasa memerankan Layla, sosok wanita religius, mandiri, sekaligus cerdas. Dia menjalani hidup sesuai keinginannya, baik sebagai pengajar sebuah pondok pesantren, maupun penulis novel.

Hingga suatu hari, ia dipaksa menjalani perjodohan dengan Ibnu (Baim Wong), teman masa kecilnya sekaligus calon bupati. Awalnya Layla menolak. Selama ini ia begitu vokal menentang perjodohan, khususnya jika itu merenggut kebebasan seorang wanita. Tapi karena sang ibu (Dian Nitami) sudah banyak menerima bantuan dari ayah Ibnu (August Melasz), Layla tak mampu menolak. Selepas kepergiannya selama dua minggu ke Azerbaijan untuk menjadi dosen tamu, Layla bakal langsung menikahi Ibnu.

Di sanalah Layla bertemu Samir (Reza Rahadian), salah satu mahasiswanya, yang dahulu sempat belajar di Indonesia. Hanya dalam waktu singkat, Layla yang di awal film enggan menikah, seketika jatuh hati kepada Samir. Apakah masuk akal? Pertanyaan itu bakal selalu bisa dimentahkan dengan jawaban, "Bukankah cinta memang tidak logis?", sehingga izinkan saya memodifikasinya sedikit. "Apakah penonton bisa mempercayai cinta keduanya?".

Naskah buatan Alim Sudio kurang berhasil menciptakan rasa percaya itu. Ya, Samir jatuh hati setelah karya Layla menyembuhkan lukanya (elemen yang bisa ditarik ke gagasan lebih besar, soal kekuatan dari keindahan suatu karya literatur mengobati luka suatu bangsa tanpa memedulikan sekat jarak dan budaya). Tapi bagaimana dengan Layla? Andai tidak ada perjodohan, akankah Layla sebegitu mencintai Samir? Andai perangai Ibnu tak menghasilkan perbandingan "baik vs buruk" yang jomplang, akankah Layla sebegitu mencintai Samir?

Kalau bukan karena performa Reza dan Acha, mungkin Layla Majnun bakal hambar, pula menjemukan. Keduanya membuat saya betah melakoni perjalanan menikmati pemandangan Azerbaijan, yang ditangkap dengan cukup baik oleh Anggi Frisca selaku penata kamera. Acha selaku kuat perihal mengolah emosi, sedangkan Reza kembali membuktikan, kalau tuntutan berbicara menggunakan logat asing (sesekali bahasa setempat juga dipakai) tak mengahalangi ekspresi rasanya.

Ending-nya berusaha menjauhkan film ini dari tragedi yang mengisi kisah aslinya. Bukan semata demi akhir bahagia yang lebih disukai penonton, melainkan wujud pesan dari naskahnya, seputar ikatan keluarga. Gagasan yang menarik, walau lemahnya eksplorasi soal elemen kekeluargaan, membuat keputusan tersebut lebih mudah diapresiasi ketimbang dicintai.

Available on NETFLIX

%20(1).png)