REVIEW - MINIONS: THE RISE OF GRU

Di lingkup film animasi anak sekarang, tidak ada brand yang lebih kuat dibanding Minions. Jangkauannya luas. Kalangan ekonomi atas hingga bawah, anak laki-laki maupun perempuan, semua kenal gerombolan makhluk kuning ini. Buktinya? Di lapak penjual balon yang meramaikan salat Id, bukan Buzz Lightyear yang bakal anda temukan, tapi Minions.

Lain cerita bila membicarakan kualitas filmnya. Despicable Me (2010) menebar keunikan, tapi deretan sekuel dan prekuelnya dibuat hanya untuk mendorong para bocah memberi merchandise. Saya pun tak memasang ekspektasi tinggi bagi Minions: The Rise of Gru yang kembali diarahkan oleh Kyle Balda (Minions, Despicable Me 3).

Kemudian sekuen pembukanya hadir, memperlihatkan Vicious 6, kelompok penjahat bentukan Wild Knuckles (Alan Arkin), dalam upayanya mencuri batu keramat berkekuatan sakti. Belle Bottom (Taraji P. Henson) jadi yang pertama kita temui, beraksi dengan dandanan ala Pam Grier muda, diiringi musik soul funk. Saya pun terkejut. "Minions: The Rise of Gru adalah film blaxploitation???".

Tidak berhenti sampai di situ, kita pun diperkenalkan pada anggota Vicious 6 lain. Jean Clawed (Jean-Claude Van Damme) dengan cakar lobster, Svengeance (Dolph Lundgren) si skater Stronghold (Danny Trejo) si pemilik tangan besi, dan Nunchuck (Lucy Lawless) si biarawati yang bersenjatakan...well, nunchaku. Nantinya kita pun bertemu Master Chow (Michelle Yeoh), seorang master kung fu yang membantu para Minions.

Target utama The Rise of Gru masih penonton anak, tapi jajaran pengisi suara berisi ikon-ikon film laga, ditambah estetika serta referensi bagi genre yang populer selama 70-an (blaxploitation, nunsploitation, kung fu, monster, hingga spionase ala James Bond yang dipakai membungkus kredit pembuka), membuatnya juga dapat dinikmati penyuka film berusia dewasa.

Kenapa 70-an? Sebab filmnya mengambil latar masa itu, ketika Gru kecil (Steve Carell) baru mengawali karir sebagai supervillain. Impiannya adalah bergabung dengan Vicious 6, yang mengadakan audisi anggota baru setelah memecat (baca: mengkhianati) Wild Knuckles. Tentu rencana itu tak berjalan mulus, berujung kekacauan demi kekacauan yang makin tak terkendali akibat tingkah polah Minions.

Naskah buatan Brian Lynch dan Matthew Fogel tampil dengan pola standar seri Despicable Me. Alur generik, humor hit-and-miss (penonton anak bakal tetap menertawakan polah Minions apa pun itu), pun sentuhan emosi yang tak dikembangkan secara maksimal. Tapi eksplorasi terhadap genre-genre di atas memang jadi pembeda.

Timbul kesan bahwa meski mengandung kelemahan serupa, The Rise of Gru berusaha tampil segar, bukan asal memproduksi mesin promosi merchandise. Animasinya kreatif, termasuk desain karakter dan properti yang mereka gunakan (terutama kendaraan masing-masing anggota Vicious 6). Ditambah pengarahan cepat Kyle Balda, durasi 88 menit terasa sebagaimana mestinya (Minions yang cuma 91 menit bergulir bak dua jam). Momen-momen yang berlalu begitu saja tanpa kesan berarti masih ada di sana-sini, namun tatkala Minions: The Rise of Gru ditutup lewat klimaks seru ala film kaiju, rasanya kekurangan tersebut bukan persoalan besar.

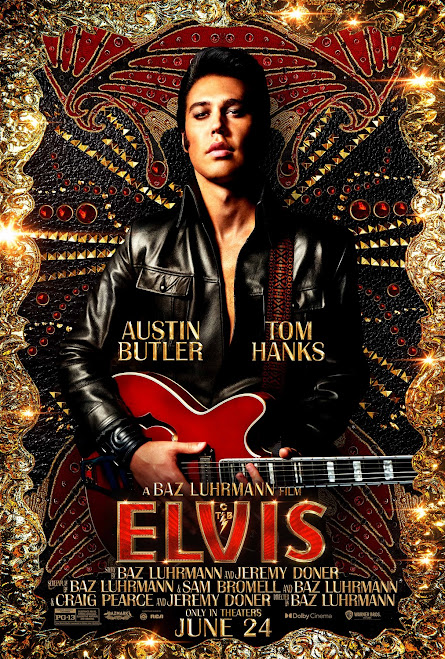

REVIEW - ELVIS

Saya menonton Elvis di hari ketiga penayangan. Jumlah layar sudah jauh terpangkas karena minimnya penonton, dan bioskop terdekat tinggal menyisakan jam pemutaran paling malam (21:10). Termasuk saya, total hanya ada tiga orang dalam studio. Lalu masuk seorang wanita lanjut usia. Beliau dipapah oleh dua kerabatnya, duduk di baris teratas, hingga film berdurasi 159 menit ini usai.

Itulah bukti nyata fenomena "King of Rock and Roll". Di layar, sutradara Baz Luhrmann menampilkan hal serupa. Kali pertama kita menyaksikan aksi panggung Elvis (Austin Butler), para wanita berteriak histeris, dengan tingkah yang tak ubahnya orang kerasukan. Ada kalanya Baz sengaja membuat ledakan emosi tersebut nampak komikal, namun mendapati antusiasme si ibu tadi, saya yakin pemandangan itu tidak mengada-ada.

Elvis mengajak kita menyaksikan karir sang megabintang sejak ia pertama "ditemukan" oleh Colonel Tom Parker (Tom Hanks), yang kelak menjabat sebagai manajernya. Menariknya, Parker juga narator film ini. Menarik, karena Parker dituding mengeksploitasi Elvis guna meraup keuntungan pribadi (50% pendapatan Elvis masuk ke kantongnya). Intinya, dialah villain dalam hidup Elvis sebagai superhero musik.

Sepanjang film, narasi Parker banyak berisi penyangkalan atas tuduhan tersebut, sembari terus menegaskan bahwa dialah alasan Elvis bisa amat populer. Tapi meski Parker membela diri lewat narasi, Baz memunculkan hal berkebalikan di layar, soal bagaimana ia sungguh mengeksploitasi, tanpa memedulikan kondisi sang musisi. Seolah menyatakan bahwa kata-kata Parker merupakan kebohongan, sedangkan filmnya mengungkap realita. Naskah Elvis bukan memberi kita unreliable narrator biasa, melainkan narator yang sedang ditelanjangi kebusukannya. Kita sedang mendengar pria tak tahu malu yang kukuh menyangkal dosanya, dan Hanks tampil kuat, melahirkan figur yang dengan senang hati dibenci penonton.

Gaya tutur nyeleneh macam itu memang kekhasan Baz Luhrmann. Sama seperti keliarannya mengolah visual (split screen, gerak kamera chaotic, transisi stylish, dll.), atau keputusan menggabungkan lagu-lagu klasik Elvis dengan nomor-nomor modern (Doja Cat, Eminem, CeeLo Green) yang jelas tak sinkron dengan latar waktunya. Lagi-lagi "sangat Baz".

Bagi yang berharap mendapat pemahaman menyeluruh soal karir Elvis mungkin bakal kecewa. Bukan karena filmnya melewatkan banyak poin, tapi Baz, dengan keliaran serta tempo secepat kilat miliknya, memang tak mementingkan kerapian bercerita atau tetek bengek detail. Elvis, serupa karya-karya lain sang sutradara, adalah spektakel di tiap sisi.

Sekuen panggungnya selalu memukau, dan di sini upaya Baz menangkap jiwa dan semangat seorang Elvis Presley terwujud. Selain penyutradaraan, performa Butler amat berjasa. Lirikan tajamnya, caranya menggerakkan tubuh, menggambarkan betul kebesaran Elvis yang nampak bak sesosok dewa, terutama di atas panggung. Sebagaimana gadis-gadis yang histeris, Butler pun berakting layaknya sedang kerasukan. Kerasukan jiwa Raja rock and roll.

Saya juga mengapresiasi filmnya yang tak coba memoles suara Butler secara berlebihan sehingga menguatkan kesan autentik. Di beberapa titik kita bisa mendengar napasnya tersengal-sengal, atau tarikan suara yang memendek karena kelelahan. Tidak kalah autentik adalah tata riasnya. Transformasi Hanks lebih showy, tapi di wajah Butler, seiring waktu muncul tanda-tanda penuaan yang mungkin takkan penonton sadari bila tak benar-benar menaruh perhatian.

Walau fokus utama Elvis adalah spektakel, bukan berarti ia sama sekali lalai bercerita. Salah satu perdebatan terkait karir Elvis adalah perihal black culture. Apakah wujud appreciation atau appropriation? Naskahnya menangani isu tersebut dengan baik. Bersama Gladys (Helen Thomson) selaku ibu yang jadi figur paling berharga dalam hidupnya, masa kecil Elvis dekat dengan kemiskinan dan kaum marginal, termasuk kulit hitam. Pada era segregasi itulah, Elvis mendapati musik, khususnya black music dan gospel, sebagai "obat hati". Kecintaannya terhadap blues pun terasa masuk akal. Bukan rasa suka biasa, namun sebuah penerang.

Ada satu momen menarik. Elvis menemui B.B. King (Kelvin Harrison Jr.), mencurahkan kekhawatiran atas ancaman penangkapan oleh polisi andai ia meneruskan aksi panggung yang "tidak senonoh". B.B. King hanya menjawab santai, "Kamu pria kulit putih kaya dan tersohor. Mustahil ditangkap". Elvis tidak menyangkal. Di situlah filmnya tak menampik adanya white privilege, yang harus diakui, memberi Elvis kesempatan untuk terus berkarya.

Memasuki tahun-tahun terakhirnya, kondisi Elvis terus memburuk, baik fisik maupun psikis. Tiada lagi impian dan semangat, kecuali saat ia bernyanyi di hadapan penggemar. Salah satu ketakutan Elvis, yang disampaikan kepada sang istri, Priscilla (Olivia DeJonge), adalah jika kelak tidak ada yang mengingatnya. Elvis merasa gagal meninggalkan legacy abadi.

Beberapa menit selepas momen tersebut, film berakhir. Lampu studio menyala, dan saya menengok ke baris atas, mencari si ibu tadi. Tampak beliau berbicara dengan keluarganya. Apakah mereka tengah membahas filmnya? Entahlah. Tapi seketika saya yakin, ketakutan Elvis tidak menjadi kenyataan.

REVIEW - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Jika Swiss Army Man (2016) ibarat "film shitpost", maka Everything Everywhere All at Once adalah "film shitpost dengan hati" buatan duo Daniels (Daniel Kwan dan Daniel Scheinert) selaku sutradara. Karya yang bak lahir dari imajinasi tanpa batas seorang bocah, sekaligus sensitivitas jiwa orang dewasa.

Everything Everywhere All at Once cuma bisa dirasakan, pula mustahil dijabarkan. Apalagi jika suatu penjabaran bertujuan untuk menangkap seluruh tuturannya. Sebuah aksi, drama, komedi, fantasi, sekaligus fiksi ilmiah berlatar multiverse. Sebuah kisah marital drama, hubungan ibu-anak, juga perjuangan imigran Asia. Sebuah eksistensialisme soal pencarian makna hidup, sekaligus nihilisme yang menyatakan bahwa "nothing matters".

Semua bermula dari satu hari yang runyam dalam hidup Evelyn (Michelle Yeoh). Usaha penatunya hendak diaudit oleh Deirdre (Jamie Lee Curtis) dari IRS; sang ayah, Gong Gong (James Hong) baru tiba dari Cina; puterinya, Joy (Stephanie Hsu), seorang lesbian dan berusaha membuat Evelyn menerima hubungannya dengan Becky (Tallie Medel); sedangkan sang suami, Waymond (Ke Huy Quan), dirasa tak banyak membantu oleh Evelyn akibat kekonyolan sikapnya.

Bagaimana semua itu berujung pada petualangan menembus multiverse? Biarkan filmnya sendiri yang bicara. The less you know, the better. Naskah garapan Daniels merupakan keliaran tak terkontrol dengan kejutan di tiap sudut, yang sensasinya harus dirasakan langsung.

Pastinya, Evelyn bakal bersinggungan dengan beragam varian dirinya, dari yang normal seperti Evelyn si penyanyi dan si bintang film martial arts (cerminan figur asli Yeoh), hingga versi aneh yang senada dengan gaya absurdist khas Daniels. Fenomena tersebut terjadi berkat konsep "verse jump", yang meski gagasannya rumit, presentasinya mudah dipahami, sebab selain eksposisi verbal, Daniels turut mengandalkan penceritaan visual.

Kali pertama Evelyn menjajal verse jump juga jadi momen perdana film ini memamerkan pencapaian efek spesial mereka (Oscar nomination is a sure thing). Total sekitar 500 special effects shots dipergunakan, ditangani oleh tim berisi lima orang, dengan bujet cuma 25 juta dollar. Efek praktikal dan komputer dipadukan, teknologi StageCraft ala The Mandalorian diterapkan, petualangan liar pun berhasil disajikan.

Setiap kunjungan ke semesta berbeda merupakan jembatan eksplorasi terhadap aneka genre dengan segudang referensi (martial arts, romansa moody khas Wong Kar-wai, animasi, dll.), yang masing-masing tentu membawa suasana berbeda pula. Daniels memakai beberapa rasio guna menekankan perbedaan itu (tepatnya empat rasio aspek).

Penuh? Ya. Kacau? Jelas, tapi bukan kekacauan buruk. Penyuntingan Paul Rogers jadi salah satu departemen paling bersinar. Dibangunnya kesan "berantakan tapi tertata", selaku hasil tubrukan multiverse dalam jumlah tidak terhingga. Pusing rasanya membayangkan pengonsepan di pra-produksi, fase produksi yang melibatkan sebegitu banyak shot, sampai pasca-produksi dengan segudang materi untuk disatukan. This is a never-before-seen achievement (untunglah pengalaman menonton saya untuk film ini pertama terjadi di layar lebar).

Pencapaian yang dapat terjadi karena duo Daniels menolak membatasi imaji, membebaskannya, bak dua anak kecil yang memainkan mainan semau mereka. Tidak ada kekhawatiran bahwa sebuah elemen bakal terlalu konyol untuk "film sungguhan". Lihat metode yang ditempuh karakternya kala melakukan verse jump. Lucu, kreatif, mengejutkan.

Tapi selain imajinasi bocah, Daniels juga membawa kepekaan dewasa. Di balik kegilaan multiverse atau prestasi artistiknya, kekuatan terbesar Everything Everywhere All at Once tersimpan di balik segala keriuhan tersebut.

Petualangan Evelyn didasari formula "the chosen one" klise, di mana ia dipercaya sebagai satu-satunya orang yang mampu menggagalkan upaya entitas misterius bernama Jobu Tupaki untuk menghancurkan multiverse. Tatkala identitas Jobu Tupaki diungkap, arah kisahnya berubah. Skala meluas, namun penelusurannya bergerak memasuki perenungan lebih dalam.

Perenungan yang diwakili secara luar biasa oleh jajaran cast, terutama trio Yeoh-Hsu-Quan. Kembali berakting setelah 20 tahun absen (kesuksesan Crazy Rich Asian menginspirasinya), Quan menampilkan sensitivitas yang mendefinisikan "kekuatan", sementara Hsu mewakili kegundahan yang begitu dekat, saat individu merasa tiada lagi yang berarti dalam hidup.

Telah berkarir selama hampir empat dekade, sulit menyebut mana akting terbaik Yeoh, tapi penampilannya di Everything Everywhere All at Once jelas yang paling lengkap. Sekuen laga, humor, momen emosional, semua dijalani. Belum lagi mempertimbangkan kuantitas adegan yang mesti ia ambil. Sebuah penampilan dari aktris yang menolak duduk nyaman menikmati status sebagai megabintang legendaris. Saya mendukungnya di musim penghargaan nanti.

Everything Everywhere All at Once bukan sebuah pertarungan. Setidaknya bukan pertarungan "baik melawan buruk", melainkan proses memahami. Memahami orang lain. Memahami diri kita. Memahami bahwa mungkin saja tiada hal berarti dalam hidup, atau justru segalanya amat berarti. Memahami bahwa hidup dengan segala posibilitas tanpa batas miliknya memang sukar, bahkan mungkin saja mustahil dipahami. Alih-alih menilai maupun menghakimi, kita cukup menjalani, sembari membuka mata, telinga, dan terpenting, hati.

REVIEW - MY SASSY GIRL

(Tulisan ini mengandung SPOILER)

Jika ditengok sekarang, beberapa nilai milik My Sassy Girl (2001) mungkin sudah usang (kewajaran bagi sebuah "product of its time"), pun alurnya tampak klise. Tapi patut diingat, keklisean itu muncul karena dampak luar biasa yang filmnya bawa. Rilis di tahun-tahun awal kebangkitan sinema Korea Selatan, 4,8 juta penonton berhasil dikumpulkan, menjadikannya film lokal terlaris keempat sepanjang masa kala itu. Alhasil, formulanya banyak ditiru hingga sekarang, baik di medium film maupun drama.

Dua poin di atas pun jadi PR bagi remake Indonesia buatan sutradara Fajar Bustomi (trilogi Dilan, Mariposa). Bisakah modernisasi nilai diterapkan? Bisakah romantisme dipercikkan tatkala formulanya telah berulang kali dipakai?

Pertanyaan pertama dapat langsung dijawab di pertemuan perdana dua tokoh utama. Gian (Jefri Nichol) tertarik pada paras Sisi (Tiara Andini), tapi merasa gadis itu "nggak jelas". Bandingkan dengan Gyeon-woo (Cha Tae-hyun) yang beranggapan bahwa gadis mabuk adalah hal buruk. Gian juga tidak curi-curi kesempatan dengan memandangi tubuh gadis yang pingsan secara creepy. Protagonis pria merupakan keunggulan remake ini dibanding film aslinya.

Tapi garis besar alurnya cenderung setia. Dituturkan melalui flashback dari sudut pandang Gian, kita melihat bagaimana ia menjalin hubungan unik dengan si "cewek ajaib" yang pemarah, hobi memukul, ceria, walau sebenarnya menyimpan kesedihan mendalam. Keduanya berpacaran, berpisah, lalu berjanji bakal bertemu lagi dalam waktu dua tahun, di bawah sebuah pohon tempat kenangan tersimpan.

Saking setianya, naskah buatan Titien Wattimena (trilogi Dilan, Aruna & Lidahnya, Backstage) masih mempertahankan penceritaan episodik yang melompat-lompat. Tentunya ada perubahan, termasuk yang mau tak mau mesti dilakukan akibat perbedaan kultur. Ayah Sisi (Ferry Salim) misal, bukan lagi pemabuk akut yang tiba-tiba pingsan, sehingga kehilangan ciri khas memorable. Minimal kekurangan itu ditambal oleh ayah Gian (Surya Saputra) yang kebagian (sedikit) lebih banyak momen komedik.

Di versi Korea, dua protagonis merayakan hari jadi ke-100 dengan jalan-jalan ke taman hiburan, namun kencan mereka diganggu oleh desertir yang hendak bunuh diri karena putus cinta. Tingginya relevansi membuat momen tersebut tampil organik. Di sini, Gian dan Sisi mengunjungi TMII, saat dikejutkan oleh pria dengan intensi sama. Tapi kesan organik tadi lenyap. Seolah peristiwa ini dimasukkan hanya karena sumber adaptasinya memiliki momen serupa.

Saya sempat mendengar beberapa keluhan soal pendekatan visual My Sassy Girl yang dianggap berlebihan memanipulasi warna. Saya tidak setuju. Estetika dalam semesta film punya bahasanya sendiri, yang tak wajib sesuai realita, apalagi untuk suguhan di mana realisme bukan elemen substansial macam ini. Sebaliknya, My Sassy Girl justru enak dipandang bila memegang prinsip tersebut.

Terkait warna, di luar manipulasi pasca-produksi, pada dasarnya, Eros Eflin selaku penata artistik memang memperhatikan betul detail pewarnaan latar serta properti. Begitu pula tata busana yang dipegang Quartini Sari. Tidak sekalipun Gian dan Sisi muncul dengan pakaian ala kadarnya. Pendekatan visual ini tepat, jika ditujukan bagi target penonton para penyuka hiburan Korea, terutama drama.

Nah, di sini timbul masalah. Keputusan me-remake My Sassy Girl (juga Miracle in Cell No. 7 dan Hello Ghost) tentu didasari kesimpulan bahwa penonton kita menggilai hiburan Korea. Sayangnya, sineas kita masih sering terjebak stigma kalau film arus utama atau drama Korea cuma identik dengan warna-warna cantik, romansa menggemaskan, atau drama mengharu-biru. Saya ragu mereka mengonsumsi tontonan yang dijadikan kiblat. Keraguan tersebut menguat kala menyaksikan My Sassy Girl.

Titik terbaik My Sassy Girl Korea, yang mengangkat statusnya dari komedi romantis menghibur jadi sebuah karya klasik adalah 30 menit terakhir. Fajar Bustomi tak punya sensitivitas yang diperlukan. Kwak Jae-yong selaku sutradara film aslinya, sebagaimana film atau drama Korea, jeli dalam hal dramatisasi. Berjalan perlahan, membiarkan penonton meresapi emosinya, sehingga antisipasi pun terbangun. Fajar menggerakkan adegan penting begitu cepat, bak buru-buru ingin selesai bercerita. Momen "10 aturan" kehilangan kekuatannya gara-gara hal tersebut.

Selain urusan pacing, pilihan shot dan musik juga termasuk poin-poin penting soal sensitivitas. Ketika Gyeon-woo menemui "The Girl" di ruang kontrol stasiun, Jae-yong memposisikan kamera di belakang pundak pria. Kita melihat yang dia lihat, sehingga ikut tersentuh menyaksikan tindakan si gadis. Di versi Indonesia, kamera sebatas menangkap keseluruhan ruang, lagi-lagi dengan tempo buru-buru.

Keputusan menghapus shot si gadis duduk bersama ibu mantan pacarnya pun, meski terkesan remeh, membawa dampak besar. Dampak negatif tentu saja. Isi surat Sisi kehilangan rasa, pun efek kejut yang dibawa twist di penghujung durasi turut melemah, karena pertemuan kedua wanita itu luput ditekankan.

Tapi segala kelemahan terkait sensitivitas terangkum di adegan-adegan berlatar pohon kenangan. Pacing kacau, pilihan shot seadanya, pemakaian musik pop yang mengurangi kemegahan emosi, semua muncul. Seolah Fajar sendiri tidak paham mengapa peristiwa-peristiwa di sana (Gian yang rutin datang, Sisi membaca surat Gian, fakta mengejutkan tentang Gian yang diungkap seorang bapak tua) adalah wujud romantisme menggugah.

Di departemen akting, Jefri tampil baik mengombinasikan kejenakaan dan akting dramatik. Sekali lagi, ia lebih berhasil membuat karakternya terasa simpatik ketimbang Cha Tae-hyun. Tiara lain cerita. Dia berusaha sekuat tenaga menghidupkan energi si "sassy girl". Mungkin malah terlampau berusaha, sampai terkesan kurang efortless. Kurang natural. Tapi sebagai debutan, upayanya patut dihargai, dan memang tak semua orang bisa mengikuti pencapaian Jun Ji-hyun (come on, she's one of "The Troika"). Setidaknya kombinasi Jefri-Tiara mulus mengeksekusi deretan humor, yang membuat My Sassy Girl masih punya nilai hiburan.

REVIEW - THE BLACK PHONE

(Tulisan ini mengandung SPOILER)

Di semesta lain, Scott Derrickson berujung menyelesaikan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sementara naskah The Black Phone, yang ia dan C. Robert Cargill adaptasi dari cerita pendek berjudul sama karya Joe Hill, bakal ia garap selepas tugasnya di Marvel tuntas, atau diserahkan pada sutradara lain sebagaimana rencana awal.

Untunglah kita berada di semesta berbeda. Semesta di mana Sam Raimi melahirkan horor pertama bagi MCU. Semesta di mana Multiverse of Madness dan The Black Phone rilis di tahun yang sama. Semesta di mana Derrickson bisa menyelesaikan passion project-nya, sebuah perpaduan antara horor supernatural dengan thriller, yang memiliki salah satu payoff terbaik tahun ini.

Dilihat dari permukaan, premisnya jauh dari spesial. Berlatar pinggiran kota Colorado tahun 1978, sosok misterius yang dijuluki "The Grabber" (Ethan Hawke) menebar teror. Sudah lima anak ia culik (diyakini mereka semua telah dibunuh), dan protagonis kita, Finney (Mason Thames) merupakan korban keenam. Sederhana.

Muncul pembeda tatkala di ruang penyekapannya, Finney menemukan telepon yang terus berdering meski sudah tak tersambung. Rupanya melalui telepon itu, Finney dapat berkomunikasi dengan arwah-arwah korban "The Grabber" yang ingin membantunya kabur. Elemen tersebut memang jadi jualan utama cerita pendeknya.

Tapi Derrickson dan Cargill mengembangkan aspek supernaturalnya lewat tokoh Gwen (Madeleine McGraw), adik Finney yang punya kemampuan cenayang. Mimpi Gwen bukan bunga tidur biasa, melainkan gambaran realita, yang berusaha dia pakai untuk mencari petunjuk soal keberadaan sang kakak.

Terciptalah dunia di mana hal supernatural bukan cuma terjadi pada telepon di lokasi penyekapan. Seolah mistisisme adalah bagian wajar (biarpun masih langka) dalam realitanya. The Black Phone juga menjauh dari formula horor arus utama, yang mengidentikkan fenomena mistis dengan kejahatan. Di sini sebaliknya, dari situlah cahaya harapan berasal. Pria biasa tanpa kemampuan spesial justru lebih kejam dan mengancam.

Selama 102 menit, Derrickson memakai pendekatan atmosferik, mengajak penonton mengamati upaya Finney kabur bermodalkan saran dari para arwah, yang masing-masing membawa strategi berbeda. Ada kalanya intensitas mampu dibangun, terlebih musik garapan Mark Korven efektif membangun ketidaknyamanan. Walau ada kalanya permainan tempo Derrickson cenderung draggy, dan ia pun nampaknya menyadari risiko kebosanan penonton, sehingga merasa perlu menambahkan beberapa jump scare klise.

Tapi seperti telah disinggung, The Black Phone memiliki salah satu payoff paling memuaskan tahun ini. Alasannya, selain landasan ide "triumphant over any kind of bullies", pula karena konklusinya dibangun berdasarkan proses si protagonis (membuatnya juga menyimpan tuturan coming-of-age). Tiada tindakan yang percuma. Semua berperan, semua terhubung (termasuk deretan kalimat yang awalnya terkesan tanpa signifikansi).

Tatkala seluruh titik terhubung, timpul kepuasan luar biasa, yang turut menyertakan dampak emosional. Pada akhirnya, Finney bukan remaja biasa yang berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri, tapi sosok yang meneruskan perlawanan para korban.

Mason Thames tampil baik memerankan protagonis yang kita dukung perjuangannya, sementara Hawke, meski di mayoritas kemunculannya mengenakan topeng beraneka varian (kombinasi topi, rambut panjang, dan seringai di topengnya mengingatkan ke karakter Burke milik Lon Chaney di London After Midnight), tetap piawai menebar kengerian. Sedangkan Madeleine McGraw menjadi scene stealer, berjasa menebar bumbu humor sebagai Gwen, si bocah yang tak ragu menghantam kepala perundung dengan batu, menikmati perkelahian, mengonfrontasi polisi, bahkan menyumpahi Yesus ("Jesus what the fuck?!" adalah calon quote of the year).

Nilai plus lain terkait konklusinya adalah keengganan menjustifikasi orang tua abusive. Terrence (Jeremy Davies), ayah Finney dan Gwen, merupakan alkoholik. Terkadang ia baik, tapi tak jarang, saat gagal mengendalikan emosi, Terrence "main fisik" pada anak-anaknya. Sikapnya menyimpan alasan, namun Derrickson dan Cargill menolak begitu saja memaklumi, bahkan saat penyesalan menguasai Terrence. Tengok bagaimana Finney dan Gwen merespon air mata ayah mereka. Lengkap sudah status The Black Phone selaku perlawanan atas perundungan, apa pun bentuknya, siapa pun pelakunya.

REVIEW - EUROPA

Europa yang jadi perwakilan Irak di Academy Awards 2022 mengandung cerita dengan urgensi tinggi. Soal imigran. Soal xenofobia. Haider Rashid selaku sutradara sekaligus penyuplai cerita (dikonversi ke dalam naskah oleh Sonia Giannetto) ingin menggambarkan situasi seorang imigran di tengah pelariannya. Tapi apakah pilihan formatnya menyimpan urgensi serupa?

Haruskah Europa dipresentasikan sebagai film panjang? Mungkin Rashid berharap karyanya menjangkau lebih banyak orang demi menyebarkan pesan. Tapi di zaman sekarang, tatkala film pendek berkali-kali viral berkat kontribusi media sosial, pemikiran tersebut tak lagi berlaku.

Kenapa saya mempertanyakan itu? Karena bahkan dengan durasi hanya 71 menit (66 menit bila tanpa menghitung kredit) filmnya tetap terkesan kurang tepat dalam memilih medium, meski menyelipkan beberapa subteks terkait isunya, pun digarap secara kompeten dari segi teknis.

Mengambil latar di perbatasan Turki dan Bulgaria, penonton dibawa mengikuti Kamal (Adam Ali), yang kabur ke hutan pasca ia dan imigran gelap lain diserbu pihak berwajib. Tidak cuma ditangkap, beberapa bahkan ditembak mati. Selain petugas perbatasan, organisasi nasionalis turut memburu mereka.

Kamal bukan jagoan atau ekspertis perihal bertahan hidup di alam liar. Dia hanya pemuda 20an yang tak tahu mesti ke mana, kelaparan, kehausan, dengan sepatu berlubang yang diikat paksa menggunakan sobekan seragam Mohammed Salah yang ia kenakan. "Bagaimana pria biasa ini dapat menyelamatkan diri?" jadi gagasan dasar menarik, yang memancing rasa penasaran, setidaknya di paruh pertama.

Kita sama sekali tidak mengenal siapa Kamal, dan memang tidak perlu. Di survival thriller kebanyakan, latar belakang protagonis diperlukan untuk memancing simpati, namun di Europa, ketiadaan detail penokohan justru menguatkan pesannya. Kita tidak perlu tahu siapa Kamal, karena ia adalah representasi imigran. Siapa pun orangnya, selama berstatus imigran, besar kemungkinan bakal bernasib serupa. Ini bukan pertarungan manusia melawan alam, melainkan manusia melawan sesama manusia yang menampik rasa kemanusiaan. Dari situlah simpati berasal.

Adam Ali solid dalam menyampaikan penderitaan fisik serta batin Kamal. Ketika berlari mati-matian, wajahnya benar-benar nampak seperti hendak kehilangan kesadaran. Kamera Jacopo Caramella selaku sinematografer setia berada di dekatnya. Wajah Ali nyaris tak pernah absen dari layar, termasuk saat memanjat pohon, yang jadi puncak pencapaian tata kameranya. Mulus, bak menyatu dengan tubuh sang aktor.

Tapi bukankah saya sudah menyebut kalau aspek teknis Europa digarap secara kompeten? Teknis bukanlah masalah. Memasuki pertengahan, Haider Rashid bagai memanjangkan tiap shot guna memenuhi target durasi. Mungkin ia ingin penonton semakin merasakan penderitaan Kamal, tapi andai Europa berdurasi 30-40 menit pun dampaknya takkan berkurang. Malah bisa lebih efektif.

Betul bahwa naskahnya menyelipkan beberapa gesekan seputar xenofobia. Paling menonjol adalah sewaktu Kamal menumpang mobil seorang wanita (Svetlana Yancheva), yang awalnya baik, namun mengubah sikap begitu mendengar berita di radio. Tiada terjemahan. Penonton (dan Kamal) cuma akan memahami kata "imigran" serta beberapa nama negara termasuk Irak, dan fakta bahwa kita tetap bisa menangkap maksud di balik amarah si wanita adalah bentuk penegas pesan filmnya. Tapi subteks itu bagai segelintir chekcpoint, yang akan lebih berdampak bila proses di antaranya berlangsung lebih singkat nan padat.

(EoS 2022)

REVIEW - AFTER YANG

Diadaptasi dari cerita pendek Saying Goodbye to Yang karya Alexander Weinsten, After Yang bisa saja bergabung dalam barisan fiksi ilmiah klise tentang artificial intelligence yang punya sisi kemanusiaan. Tapi di tangan Kogonada selaku sutradara sekaligus penulis naskah, kisahnya dibawa ke perenungan lebih mendalam.

Demi memperkenalkan puteri angkat mereka, Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja), pada kultur Cina yang jadi asalanya, Jake (Colin Farrell) dan Kyra (Jodie Turner-Smith) membeli robot bernama Yang (Justin H. Min) guna dijadikan figur kakak. Suatu ketika, Yang mengalami malfungsi. Sepanjang upayanya memperbaiki Yang, Jake justru mendapat banyak temuan mengenai sang putera.

Temuan-temuan itu awalnya membuat Jake bertanya-tanya, "Apakah Yang merasakan emosi serupa manusia? Ataukah dia ingin menjadi manusia?". Tapi sekali lagi, ini karya Kogonada. Jika familiar dengan esai video soal sinema buatannya (Kubrick: One-Point Perspective, Hands of Bresson, Eyes of Hitchcock, dll.), anda akan menyadari kepekaan serta pemikiran kritis milik sineas dengan identitas misterius ini.

Jake bertemu Ada (Haley Lu Richardson), gadis hasil kloning yang akrab dengan Yang, lalu menanyakan perihal kemanusiaan puteranya. Ada justru bertanya balik, "Apa hebatnya menjadi manusia?". After Yang menjauhi keklisean film bertema artificial intelligence. Kogonada menampik kejumawaan manusia, yang saking (merasa) superiornya, mengira makhluk lain ingin menyamai mereka untuk mencapai kesempurnaan.

Padahal manusia penuh ketidaktahuan, dan film ini merupakan proses menyadari ketidaktahuan tersebut. Jake selaku peracik teh dengan segala pemahaman filosofis tentangnya, mendapati ilmunya belum sehebat yang ia harapkan. Pengetahuan manusia soal dunia masih teramat minim.

Kogonada membagi "dunia" ke dalam dua bentuk, yakni fisik (tempat kita tinggal) dan nonfisik. Jake menjamah dunia nonfisik kala mendapat akses ke penyimpanan memori Yang. "Dunia" milik Yang. Makin banyak keping memori ia tonton, makin Jake sadar bahwa ia tidak benar-benar mengenal puteranya.

Memori di mata Kogonada bukan sebatas bahan nostalgia, pula media penghubung antar manusia. Seperti teh yang Jake percaya menyimpan "rasa" dari sebuah tempat dan waktu, memori pun demikian. Kala memori membawa manusia mencicipi lagi rasa suatu peristiwa yang dialami bersama seseorang, terciptalah koneksi dengan orang tersebut, bahkan andai ia telah tiada.

After Yang juga acap kali dibungkus bak memori. Sewaktu karakternya mengingat kejadian masa lalu, muncul beragam varian flashback, masing-masing dengan secuil perbedaan (nada bicara, pemenggalan kata, atau ekspresi emosi), karena mustahil ada versi absolut dari sebuah ingatan. Kemudian tiap varian saling tumpang tindih, layaknya dinamika otak kita tatkala berusaha memainkan rekaman memori.

Memasuki babak ketiga, filmnya mengungkap poin mengejutkan yang sebenarnya jadi titik lemah. Elemen "mencari cinta sejati yang hilang" justru menyisakan hasrat akan eksplorasi lebih jauh. Rasanya seperti menemukan cerita besar nan menarik, namun kita cuma diberi akses untuk mengintip sebagian kecilnya saja. Mengganjal.

Tempo lambatnya mungkin kurang bersahabat bagi beberapa penonton, tapi saya dibuat terpaku oleh alurnya yang pelan-pelan rutin mengungkap fakta baru. Pun Kogonada mengemas filmnya secara cantik, cenderung menghipnotis. Permainan suasana, pilihan shot Benjamin Loeb selaku penata kamera, hingga penataan propertinya, mencuatkan nuansa artificial yang disengaja. Tapi sebagaimana Yang bukanlah benda mati, Kogonada selalu menemukan celah untuk menghembuskan kehidupan berupa "rasa". Menonton After Yang seperti berada dalam kamar gelap yang tetap menyisakan celah bagi cahaya matahari untuk menyelinap masuk.

(iTunes US)

REVIEW - KELUARGA CEMARA 2

Ada perbedaan antara "film anak" dan "film dengan protagonis anak". Jenis pertama berbentuk hiburan ringan, sedangkan yang kedua punya jangkauan lebih luas, dari crowd-pleaser untuk semua kalangan hingga arthouse. Di bawah pengarahan Ismail Basbeth, Keluarga Cemara 2 ingin menyeimbangkan sisi mainstream dan alternatif (hal yang nampak dalam filmografi sang sutradara), namun justru melahirkan inkonsistensi.

Akibat COVID, Abah (Ringgo Agus Rahman) mesti mencari pekerjaan baru, sedangkan Emak (Nirina Zubir) mendapati penjualan opaknya menurun drastis. Tabungan menipis, padahal kini sudah ada puteri ketiga, Agil (Nilouger Bahalwan). Tapi Keluarga Cemara 2 adalah "filmnya Ara (Widuri Puteri)". Ara yang merasa keluarganya selalu ingkar janji. Ara yang merasa ditinggalkan oleh kakaknya, Euis (Adhisty Zara), yang memasuki usia remaja dan mulai mengenal cinta.

Saat itulah Ara mulai akrab dengan Aril (Muzakki Ramdhan), lalu memulai petualangan bersama, yang melibatkan seekor ayam. Film ini memang penuh dengan ayam. Ara mendengar suara ayam memanggilnya, bahkan bisa mengajak bicara Neon, anak ayam yang ia temukan di jalan. Mungkin karena Ara sendiri seperti anak ayam yang terpisah dari keluarga. Hanya saja, Ara dan keluarganya terpisah bukan secara fisik.

Mereka tetap serumah, selalu bersama, namun sulit bersatu. Abah makin sibuk karena pekerjaan baru, Emak harus memikirkan bisnis sampingan sembari menjaga Agil, sementara Euis memasuki masa puber. Kondisi berubah, anggota keluarga berubah, hubungan pun berjarak. Sulitnya Abah memercayai kemampuan Ara berkomunikasi dengan ayam juga menunjukkan jurang pemisah, di mana orang tua kesulitan memahami dunia anak yang jauh dari "masuk akal". Alhasil, Ara lancar berkomunikasi dengan dengan Neon, tapi tidak dengan keluarganya.

Naskah buatan M. Irfan Ramly sudah punya gagasan dasar kuat nan kreatif, tentang bagaimana karakternya menghadapi perubahan, guna mempertahankan nilai "harta paling berharga adalah keluarga". Mudah bersimpati pada Ara yang merasa dipojokkan semua orang, tapi kita pun dibuat tak serta merta menyalahkan Abah maupun Euis, sebab perubahan mereka beralasan.

Satu kelemahan naskahnya adalah, tingginya kuantitas konflik berujung merendahkan kualitas dalam hal kematangan cerita. Tiada yang benar-benar maksimal. Jika film pertamanya terasa utuh, maka Keluarga Cemara 2 bak rangkuman berbagai episode serial.

Lalu ada perihal inkonsistensi yang telah saya singgung di atas. Di satu sisi, Keluarga Cemara 2 tampil bagai film anak berisi petualangan dua karakter bocah. Selipan humor yang masih digawangi Asri Welas dan Abdurrahman Arif pun menguatkan kesan "ini hiburan ringan". Tapi tidak jarang, filmnya muncul dengan kemasan yang sukar dinikmati penonton bocah, yang membuatnya terombang-ambing di antara dua sisi tanpa kepastian.

Mari simak perjalanan Ara dan Aril mencari keluarga Neon. Bagi penonton dewasa yang tumbuh di pedesaan seperti saya, menyaksikan mereka melewati hujan dan menembus kabut di tengah alam asri, yang ditangkap secara cukup cantik oleh kamera Yadi Sugandi selaku sinematografer, memancing rasa homey yang mendamaikan. Tapi penonton anak bakal sulit mempertahankan atensi akibat minimnya dinamika. Ketimbang "petualangan" mungkin lebih pas disebut "jalan santai".

Pacing-nya tak kalah memberatkan. Beberapa adegan bergulir beberapa detik lebih lama dari semestinya, pun sebuah shot bernuansa sunyi yang berlangsung tidak sebentar, kala Emak merenung di malam hari, terasa out-of-place bagi film anak. Walau harus diakui, beberapa shot yang Basbeth rangkai, mampu berbicara lebih kuat dibanding bahasa verbal. Misal sewaktu Ara duduk di meja makan, dan kursi sebelahnya, yang biasa diduduki Euis, nampak kosong. Momen tersebut efektif menggambarkan kehilangan yang menusuk hati Ara.

Setidaknya jajaran cast masih muncul dengan akting memuaskan. Ringgo dan Nirina kembali membawa sensitivitas yang hangat, Zara semakin nyaman di depan kamera, pun Widuri membuktikan diri pantas diberi porsi lebih. Muzakki tidak perlu ditanya. Memerankan Aril adalah tugas ringan baginya.

Tapi jangan harap dibuat mengharu biru seperti film pertama. Pendekatan alternatif yang Basbeth terapkan cenderung menekan luapan emosi. Ada kalanya ekspresi rasa berhasil dipercantik sebagaimana adegan Ara di meja makan tadi, namun acap kali, rasa itu sebatas ditahan. Dibiarkan mengendap. Setidaknya, babak konklusi Keluarga Cemara 2 menyimpan keindahan bermakna, saat semua orang diperlihatkan "menuju ke Ara". Ara menyatukan semuanya, karena sekali lagi, mereka adalah keluarga cemara.

REVIEW - NAGA NAGA NAGA

Terakhir kali Deddy Mizwar terlibat di pengonsepan cerita (secara resmi) adalah 15 tahun lalu lewat Nagabonar Jadi 2 yang turut disutradarainya. Di situ ia mendapat kredit "story by". Merupakan kewajaran saat sang aktor senior kembali menduduki dua posisi tersebut di Naga Naga Naga, selaku judul ketiga dari seri Naga Bonar. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada sosok penting industri perfilman, saya merasa Deddy Mizwar masih berada di tahun 2007. Mungkin ia terperangkap dalam lorong waktu.

Naskah yang ditulis Wiraputra Basri (Sejuta Sayang Untuknya) dari cerita buatan Deddy Mizwar, menghasilkan tuturan yang bakal memancing respon "OK Boomer" dari penonton masa kini. Bahkan bisa jadi kata "oke" digantikan "dasar". Orang-orang di belakang Naga Naga Naga sebenarnya sadar filmnya butuh modernisasi, namun mereka tidak tahu cara menjadi relevan.

Taktik Naga Naga Naga untuk terlihat relevan adalah membahas perihal gender. Monaga (Cut Beby Tshabina), puteri Monita (Wulan Guritno) dan Bonaga (Tora Sudiro), sekaligus cucu Naga Bonar (Deddy Mizwar), tidak tumbuh layaknya anak perempuan kebanyakan. Dia enggan sekolah, memilih belajar dari alam bersama sang kakek, pula menghabiskan waktu bermain bola bersama anak laki-laki.

Perdebatan mengenai Monaga pun terjadi, sementara filmnya tenggelam dalam ketidakjelasan sudut pandang. Naga Bonar yang menampik budaya "orang batak harus punya anak laki-laki" namun di lain kesempatan menyatakan bahwa tugas utama istri adalah melayani suami, masih bisa diterima. Masuk akal saat pria berumur 60an berpikiran demikian.

Lain cerita ketika Monita, si wanita karir independen berpendidikan tinggi yang mengatasnamakan "kesetaraan gender" kala menolak keharusan mempunyai anak laki-laki, menyebut bahwa wanita mesti lembut, karena berperan melembutkan kerasnya dunia. Luar biasa inkonsisten.

Mungkin naskahnya ingin mengambil jalan tengah, tapi keseimbangan tersebut gagal dibangun. Misal sewaktu Tari (Artta Ivano), teman Monita, mengeluarkan kata-kata yang kurang lebih berbunyi, "Boleh saja kita memikirkan kesetaraan gender, tapi realitanya kan berbeda". Itu wujud kepasrahan, bukan upaya mencari win-win solution. Makin jomplang karena belum lama ini kita baru mendapatkan Ngeri-Ngeri Sedap, yang juga membicarakan budaya batak, gesekan zaman, nilai kekeluargaan, dan gender, secara jauh lebih baik.

Pun sama sekali tidak bijak ketika filmnya membicarakan gender, namun dua karakternya dengan santai membanggakan status poligami mereka, dalam situasi yang jelas bukan bernuansa satir.

Beruntung, tiap menyentil isu khas seorang Naga Bonar, (yang tak perlu perspektif kekinian), filmnya menemukan pijakan. Deddy Mizwar masih cukup ahli melempar kritik menggelitik terhadap hal-hal seperti kelas sosial hingga sistem pendidikan. Trio Pomo (Darius Sinathrya), Ronny (Uli Herdiansyah), dan Zacky (Mike Lucock) mewakili sisi yang senantiasa memandang segalanya melalui kacamata materi. Sindiran paling tajam adalah terkait pihak sekolah, yang katanya bertujuan memintarkan murid, tapi justru menolak menerima mereka yang punya nilai buruk.

Beberapa konflik terlalu gampang diselesaikan, khususnya tentang Mat Budeg (Norman Akyuwen), ayah Nira (Zsa Zsa Utari), pengamen yang berteman dengan Monaga, kesan "berceramah" khas Deddy Mizwar pun masih mendominasi, tapi setidaknya berhasil ditutupi oleh akting solid para pemain. Pastinya Deddy Mizwar sendiri jadi sumber emosi terkuat, berkat kemampuan olah rasa ditambah kehebatan menangani monolog teatrikal. Naga Naga Naga terlihat baik-baik saja tiap tampil sebagai "drama bermoral Deddy Mizwar" biasa. Memang dalam suatu karya seni, kejujuran adalah poin utama. Kalau tidak, apa kata dunia?

REVIEW - BROKER

"Thank you for being born". Melalui kalimat sederhana yang entah sudah berapa kali kita dengar itu, Hirokazu Kore-eda dengan perspektif humanis khasnya, mengurai segala kepelikan dalam Broker. Baik yang nampak dari luar maupun dalam batin karakternya. Karena bagi Kore-eda, sepelik apa pun permasalahannya, hal terpenting dan paling mendasar bagi manusia bukanlah materi, melainkan keyakinan bahwa hidup mereka tidaklah sia-sia.

Broker punya first act yang mengundang pertanyaan. Tokoh-tokohnya diperkenalkan, namun relasi satu sama lain belum terungkap. So-young (Lee Ji-eun a.k.a. IU) meninggalkan bayinya di sebuah gereja, Soo-jin (Bae Doona) dan Lee (Lee Joo-young) mengikutinya, sementara Dong-soo (Gang Dong-won) dan Sang-hyeon (Song Kang-ho) yang bekerja sebagai relawan di gereja tersebut tampak mengambil bayi So-young.

Kemudian filmnya secara bergantian menyoroti aktivitas masing-masing individu. Bagai kumpulan fragmen. Menariknya, berkat penulisan serta pengarahan Kore-eda (penuh kesabaran seperti biasa), fragmen-fragmen itu tak pernah berantakan walau (masih) berdiri sendiri-sendiri. Barulah secara rapi dan bertahap, fakta demi fakta diungkap, menyatukan keping-keping fragmennya menjadi kesatuan utuh yang kreatif.

Ya, kreatif. Dari luar, Broker nampak seperti drama soal chosen family biasa, tapi seperti halnya Shoplifters (2018), tema itu dikembangkan ke arah tak terduga. Dong-soo dan Sang-hyeon berkomplot menjual bayi, Soo-jin dan Lee merupakan detektif yang hendak menangkap basah mereka, sedangkan So-young memutuskan kembali pada anaknya.

Kisahnya bergerak ke ranah road movie tatkala So-young setuju menjual bayinya, lalu ikut bersama Dong-soo dan Sang-hyeon untuk menemui si pembeli. Di situ Kore-eda mulai membawa karakternya dalam perjalanan mempertanyakan keputusan hidup mereka.

Perdebatan yang rasanya bakal banyak mencuat adalah mengenai sudut pandang Kore-eda seputar isu pro-life dan pro-choice. Apakah wanita yang belum siap menjadi ibu seperti So-young sebaiknya memilih aborsi guna menghindari terlantarnya si buah hati? Ataukah lebih baik membiarkannya hidup lalu meninggalkannya di kotak bayi?

Saya punya pandangan lain. Kore-eda bukan sedang mendiskusikan mana pilihan terbaik, tapi melihat masalah secara lebih mendasar. Manusia punya pengalaman berbeda, sehingga cara pandang serta keputusan yang diambil juga berbeda. Semua punya alasan. So-young punya alasan membuang bayinya. Demikian pula Dong-soo dan Soo-jin yang mengutuk tindakan tersebut. Broker tidak memilih benar/salah, tapi mengajak kita memahami sudut pandang tiap keputusan.

Ada kalanya keputusan tersebut disesali, dan lagi-lagi Kore-eda enggan menghakimi. Itulah pondasi momen menyentuh berlatar gondola, yang memperlihatkan sensitivitas sekaligus kreativitas Kore-eda mengemas dramatisasi. Emosi bukan asal diledakkan, namun dipercantik lewat gestur sederhana, yang menjadikan gondola itu bak ruang katarsis intim tempat manusia "dimanusiakan".

Membicarakan sensitivitas Hirokazu Kore-eda memang tiada habisnya. Tiga tahun lalu ia melahirkan The Truth, selaku karya Bahasa Inggris perdana. Broker sendiri jadi karya Bahasa Korea pertamanya. Tapi hasilnya selalu sama. Selalu kuat. Bukti bahwa humanisme itu universal. Tidak mengenal bahasa, hanya butuh kepekaan rasa.

Satu-satunya bahasa yang penting bagi Kore-eda mungkin bahasa visual. Lihat betapa penggunaan reaction shot amat dibatasi di sini. Seolah Kore-eda membebaskan karakternya mencurahkan seluruh perasaan tanpa perlu memusingkan reaksi orang lain. Sekali lagi, ia menyediakan ruang katarsis.

Tentu sebuah kisah kemanusiaan takkan berhasil tanpa kekuatan para manusia yang nampak di layar. Jajaran cast-nya tampil hebat, merangkai chemistry yang memperkuat tuturan soal chosen family. Termasuk si kecil Im Seung-soo sebagai Hae-jin, bocah yang ikut di tengah perjalanan. Semakin jauh jarak ditempuh bersama, para "penghuni" mobil bobrok kepunyaan Sang-hyeon menemukan ikatan kekeluargaan yang tak memedulikan hubungan darah. Prosesnya hangat, menyentuh, pun acap kali menggelitik berkat selipan humor realis.

Melalui aktingnya di sini, Song Kang-ho menjadi pelakon Korea Selatan pertama yang memenangkan penghargaan Best Actor di Festival Film Cannes. Kemenangan yang layak. Tetesan kecil air matanya di tengah kegelapan bakal terus saya kenang.

Tapi Broker adalah kendaraan seorang Lee Ji-eun untuk memantapkan statusnya sebagai salah satu aktris muda terbaik Korea. Terkadang emosi sedikit diletupkan, tapi permainannya cenderung subtil, yang mana butuh kepekaan luar biasa agar berhasil. Sebenarnya bukan hal mengejutkan. Tidak perlu sampai membahas aktingnya di My Mister (2018), Kdrama yang jadi alasan Kore-eda memilihnya. Sejak mulai aktif menulis lagu pun kepekaan itu sudah nampak. Bagi saya, IU musisi spesial bukan (cuma) karena kapasitas vokalnya, tapi kepiawaiannya menangkap hal-hal kecil di sekitar, lalu menerjemahkannya dalam wujud estetika musik.

IU si musisi maupun Lee Ji-eun si aktris sama-sama punya sensitivitas tersebut. Di Broker pun terlihat bagaimana kekaguman Kore-eda atas aktingnya, berkembang jadi kepercayaan terhadap kualitas sang aktris. Hampir seluruh momen yang menuntut kecermatan olah rasa tinggi diberikan padanya. Alhasil realisme Kore-eda dan kesubtilan akting Lee Ji-eun berpadu sempurna.

Saat So-young tersenyum simpul, sementara wajahnya dibasuh hangatnya cahaya matahari, saya pun sadar apa yang ia (dan karakter lain) impikan. Seperti kita, mereka tidak mau sendirian melangkah. Tidak peduli kandung atau bukan, mereka merindukan keluarga. Keluarga yang berkata "You're doing great" tatkala roda kehidupan sedang berputar di bawah. Keluarga yang memandang eksistensi kita sebagai anugerah, kemudian berucap, "Thank you for being born".

REVIEW - KINGMAKER

Terinspirasi dari hubungan Presiden Korea Selatan kedelapan, Kim Dae-jung, dengan Uhm Chang-rok selaku konsultan politiknya, Kingmaker jadi bukti kalau drama politik dapat dikemas ringan nan menghibur, tanpa kehilangan bobot penceritaannya.

Mudah mengkritisi kotornya panggung politik yang dikenal menghalalkan segala cara. "The end justifies the means" sering dilontarkan sebagai pembenaran atas langkah-langkah kotor yang ditempuh guna mencapai singgasana kekuasaan. Anggapannya, agar mampu memperbaiki keadaan, seorang politikus mesti berkuasa, dan kuasa itu takkan bisa digapai lewat cara yang "benar".

Byun Sung-hyun (The Merciless) selaku sutradara sekaligus penulis naskah tak serta merta menyalahkan perspektif di atas. Tidak pula membenarkan. Melalui perjalanan sang protagonis, Sung-hyun mengajak penonton ikut mempertanyakan keabsahan sudut pandang tersebut. Mempertanyakan "benar" dan "salah".

Protagonis kita bernama Seo Chang-dae (Lee Sun-kyun). Dia bukan politikus. Entah apa pekerjaan pastinya. Orang-orang memanggilnya "apoteker", tapi Chang-dae menolak panggilan itu, karena menurutnya apoteker cuma pekerjaan sementara.

Di adegan pembuka, seorang pria meminta saran pada Chang-dae soal telur ayam miliknya yang selalu hilang. Si pencuri adalah tetangga si pria, yang menyangkal segala tuduhan. Status sebagai kerabat kepala desa pun membuat posisi tersangka aman. Chang-dae menyarankan agar pria itu mengikat kaki semua ayam dengan benang merah, menaruh satu ekor di rumah tersangka, lalu menjebaknya. Akal bulus itu menggambarkan cara pandang Chang-dae dalam berpolitik.

Didorong masa lalu tragis kala sang ayah dibunuh gara-gara "terdengar seperti komunis", Chang-dae bermimpi mengubah Korea ke arah yang lebih demokratis. Di matanya, politikus muda dari partai oposisi bernama Kim Woon-beom (Sol Kyung-gu) dapat mewujudkan impian tersebut.

Woon-beom memang politikus lurus yang sungguh-sungguh ingin memberi kontribusi positif. Sayang, sikap lurus itu justru menyulitkan ia menang di hadapan para lawan politik licik. Di situlah Chang-dae masuk menawarkan jasanya, yang pelan-pelan melambungkan karir Woon-beom, dari ranah kedaerahan hingga pemilu presiden 1971.

Dibanding banyak drama politik lain, Kingmaker termasuk sederhana. Tanpa alur rumit, konspirasi berbelit, maupun pengenalan karakter baru tiap beberapa menit. Fokusnya terletak di dua poin, yakni strategi Chang-dae, serta hubungannya dengan Woon-beom.

Poin pertama merupakan sumber hiburan utama Kingmaker. Aksi Chang-dae mengakali para pesaing Woon-beom, dipresentasikan oleh Sung-hyun dengan tempo cepat, menjadikannya bak film-film bertema con artist. Kreativitas naskahnya memudahkan penonton percaya bahwa Chang-dae memang sosok jenius. Cepat mengambil keputusan, jeli melihat celah, bisa mengambil inspirasi dari mana saja dalam menyusun taktik.

Dibantu sinematografernya, Jo Hyung-rae, Sung-hyun piawai melahirkan berbagai shot yang "berbicara". Contohnya shot yang melibatkan Lee (Joo Woo-jin, salah satu penampil terbaik film ini dengan pembawaan dingin yang intimidatif) dan Kim (Yoon Kyung-ho), dua figur partai penguasa. Mereka sama-sama berjalan menjauhi kamera yang terletak tepat di tengah layar. Bedanya, jalan Lee begitu lapang, sedangkan pintu tertutup di belakang Kim setelah ia memasuki ruangan. Seolah memperlihatkan bagaimana di titik itu, pintu kejayaan Kim di dunia politik akhirnya tertutup.

Poin kedua mengenai relasi Chang-dae dan Woon-beom jadi lahan bagi naskahnya mengeksplorasi perihal ambiguitas moral di ranah politik. Apakah Woon-beom sungguh sosok mulia, atau sebatas memanfaatkan Chang-dae demi kekuasaan? Apakah prinsip "the end justifies the means" memang benar dipercaya Chang-dae sebagai jalan menuju kebaikan, atau cuma alasan di balik ambisi personal? Apakah keduanya bersih, kotor, atau bertransformasi seiring waktu? Berbasis pertanyaan-pertanyaan tersebut, didukung chemistry solid kedua aktor, dinamika menarik pun muncul.

Meski pada akhirnya kita bisa membaca ke mana hati Byun Sung-hyun cenderung berpihak, ia menolak memberi cap baik/buru atau benar/salah bagi tiap sisi. Kingmaker merupakan film yang menyadari kompleksitas dan ambiguitas politik, sehingga walau punya ideologi sendiri mengenai kebenaran, ia enggan semudah itu menghakimi. Biarlah penonton yang menentukan, sebagaimana rakyat mengartikan janji-janji dari mulut para politikus jelang pemilu.

(Vidio & Catchplay+)

REVIEW - CHIP 'N DALE: RESCUE RANGERS

Saya terlalu menganggap remeh film ini, sehingga baru menontonnya hampir sebulan pasca perilisan. Mengira hanya bakal jadi satu lagi hibrida live-action/animasi untuk anak (not a bad thing, but also not my cuppa tea), Chip 'n Dale: Rescue Rangers justru sebuah tontonan kreatif yang mengingatkan pada Who Framed Roger Rabbit (1988), baik karena pilihan medium maupun elemen misteri dalam alurnya.

Puluhan tahun pasca perpecahan yang mengakhiri serial populer mereka, Chip 'n Dale: Rescue Rangers (1989-1990), Chip (John Mulaney) dan Dale (Andy Samberg) bertemu lagi, saat sahabat mereka, Monty (Eric Bana), menghilang. Berdasarkan info dari polisi sekaligus penggemar mereka, Ellie (karakter live action, diperankan KiKi Layne), Monty diculik oleh sosok misterius bernama Sweet Pete.

Jelas ini merupakan reboot bagi serial lawasnya. Tapi mengingat alergi berlebihan generasi sekarang pada reboot (dan remake...dan sekuel, dsb.), naskah buatan Dan Gregor dan Doug Mand secara cerdik menyembunyikan intensi tersebut dengan teknik meta. Sepanjang film, Dale yang masih bermimpi membangkitkan karirnya, mengajak Chip, yang alih profesi sebagai penjual asuransi, untuk me-reboot serial mereka. Mungkin Dale adalah perwujudan Walt Disney, sedangkan Chip mewakili penonton.

Penulisan meta bak tameng yang menangkis kesan "tidak keren", karena ada kesadaran bahwa suatu hal tidak keren. Bukan cuma tentang reboot. Soal karakter animasi yang dituntut bernyanyi rap agar terasa "kekinian", hingga tendensi aransemen ulang lagu klasik yang dibawakan oleh popstar ternama, semua disentil. Akhirnya semua itu tetap dilakukan, namun sentuhan meta menggiring penonton menjauhi pemikiran, "Ah klise!".

Tidak semua humornya berhasil memancing tawa. Terkait penghantaran humor meta, Shrek dan seri The Lego Movie masih jadi panutan dalam hal kreativitas, sementara Chip 'n Dale: Rescue Rangers masih berada di taraf "memperlihatkan". Biar demikian, melihat cuplikan adegan Batman vs. E.T., juga kemunculan Ugly Sonic (Tim Robinson), tetap menyenangkan.

Salah satu poin paling kreatif milik alurnya adalah modus operandi Sweet Pete, yang menculik para bintang serial kartun masa lalu, kemudian "mengoperasi" fisik mereka agar bisa membuat film bootleg. Bagi yang belum familiar dengan fenomena mockbuster macam ini, bisa mencari judul-judul seperti Chop Kick Panda, Ratatoing, Izzie's Way Home, dan lain-lain.

Fluiditas bentuk bagi para tokoh animasi adalah gagasan brilian. Dale misalnya, yang menjalani "operasi CGI" untuk merekonstruksi tubuhnya dari animasi 2D tradisional menjadi 3D (seperti nasib banyak karakter animasi lawas yang dimodernisasi di dunua nyata). Hal itu pun membuka kesempatan bagi Akiva Schaffer selaku sutradara, guna menyusun banyak shot animasi unik. Lihat ketika Chip dan Dale mendatangi apartemen Monty atas permintaan polisi. Di satu titik, dalam satu frame, Schaffer menggabungkan karakter 2D, CGI, claymation, dan puppet.

Selain teknik meta, Chip 'n Dale: Rescue Rangers juga menjustifikasi status reboot-nya melalui narasi mengenai "bintang masa lalu". Hilangnya popularitas terasa menyakitkan bagi Chip dan Dale. Sewaktu identitas Sweet Pete terungkap pun narasi tersebut turut mencuat. Seolah filmnya berkata, "Kami melakukan ini bukan atas nama uang, melainkan demi mereka yang telah terlupakan". Tentu kenyatannya berbeda, tapi artinya film ini tak lalai memberi nyawa dan hati bagi karakternya.

(Disney+ Hotstar)

REVIEW - SATRIA DEWA: GATOTKACA

Satria Dewa: Gatotkaca melalui perjalanan panjang nan berliku sebelum sampai di layar lebar. Perubahan tim produksi termasuk perpindahan kursi sutradara dari Charles Gozali ke Hanung Bramantyo, kasus si pemeran utama, hingga kontroversi kredit penata kostum (untungnya sudah terselesaikan). Tapi bakal sangat heroik bila selepas masalah-masalah di atas, filmnya justru melesat dengan kualitas luar biasa. Sayangnya tidak. Satria Dewa: Gatotkaca adalah bentuk kebingungan soal cara meramu aksi superhero energik.

Latarnya adalah Kota Astina, tempat Yuda (Rizky Nazar) tinggal bersama sang ibu, Arimbi (Sigi Wimala), yang kehilangan ingatan akibat serangan sosok misterius beberapa tahun lalu. Sosok itu (ya, karakter ini disebut "Sosok") mengincar medali brajamusti guna membangkitkan Aswatama. Seperti kita tahu, medali brajamusti nantinya memberi Yuda kekuatan Gatotkaca. Sementara Pandega (Cecep Arif Rahman), ayah Yuda, pergi meninggalkan keluarganya entah ke mana.

Astina sendiri tengah dalam kondisi mencekam. Terjadi pembunuhan berantai, yang menurut Arya Laksana (Edward Akbar), seorang profesor, dan puterinya, Agni (Yasmin Napper), mungkin saja didalangi orang-orang yang mewarisi gen Kurawa. Karena kota fiktif, naskah buatan Hanung dan Rahabi Mandra (Hijab, Night Bus, Kadet 1947) tentu bebas mengeksplorasi Astina. Kondisi sosial, budaya, teknologi, apa pun itu, tiada batasan.

Sayangnya peluang tersebut tak dimanfaatkan. Astina sebatas amalgam kota-kota era kontemporer di Indonesia, dengan mata uang rupiah, dan juara lari bernama Zohri. Sebagai kota fiktif yang eksistensinya bukan melahirkan satir, Astina terlampau dekat dengan Indonesia. Bukan dosa besar, namun sungguh potensi kreatif yang tersia-siakan.

Pertemuan Yuda dengan Dananjaya (Omar Daniel) menyadarkannya bahwa perang modern antara keturunan Pandawa dan Kurawa sungguh terjadi. Dananjaya, dibantu Gege (Ali Fikry) dan kurawa baik hati bernama Bu Mripat (Yati Surachman), tengah berniat membangkitkan proyek "Satria Dewa" guna melawan Kurawa. Di situlah Yuda dengan kekuatan Gatotkaca miliknya berperan selaku pelindung Pandawa.

Satu hal yang selalu jadi bumerang adalah ambisi tampil dinamis. Cepat. Bertenaga. Sebenarnya wajar, mengingat itulah winning formula banyak superhero blockbuster, tapi baik penulisan maupun penyutradaraannya tak mampu mengemban ambisi tersebut. Alhasil, "kekacauan" bak jadi pola yang terus berulang sepanjang 129 menit durasinya.

Penceritaannya kacau. Kerap melompat-lompat tidak karuan, yang mana diperparah oleh penyuntingan lemah, pun lalai menyisakan ruang bagi penggalian karakter. Yuda adalah Gatotkaca si pahlawan legendaris. Tapi sebagai pahlawan, sebagai calon pelindung Pandawa, nilai apa yang melandasi perjuangannya? Yuda merupakan protagonis mentah, meski Rizky Nazar jelas sempurna memerankan figur superhero.

Buruknya penceritaan makin kentara memasuki paruh akhir. Klimaksnya diisi dua momen "perpisahan", yang seharusnya memberi dampak emosi besar bagi tokoh-tokohnya, tapi karena muncul berurutan, dengan jeda tidak sampai lima menit, hasilnya justru canggung. Bahkan menggelitik. Seorang penonton berseloroh, "Lah, mati lagi?", dan saya setuju. Sebab selain berdekatan, cara Hanung memoles dua peristiwa itu juga serupa.

Saya mengapresiasi cara naskahnya menyelipkan goro-goro sebelum puncak, yakni kemunculan Punakawan: Semar (Butet Kartaredjasa), Petruk (Gilang Bhaskara), Gareng (Indra Jegel), Bagong (Rigen Rakelna). Di situ segala intrik para pesohor diistirahatkan, diganti celotehan rakyat biasa. Satu yang sukar diapresiasi adalah terkait product placement. Percayalah, saya termasuk yang jarang mengeluhkan iklan sponsor, namun Satria Dewa: Gatotkaca membawa kuantitas serta kegamblangannya ke tingkatan "lebih tinggi".

Adegan aksi yang mestinya jadi jualan utama tidak kalah kacau. Sedari menit-menit awal, kombinasi penyuntingan frantic, pilihan shot ala kadarnya, dan pencahayaan yang kalau mengutip kalimat King Nassar, "seperti mati lampu", menyulitkan untuk menikmati segala baku hantam. Saya paham, Hanung ingin menguatkan atmosfer lewat suasana remang dan pemakaian warna seperti merah tua, tapi apakah harus sesering itu? Kita pun baru bisa benar-benar menyaksikan kostum keren Gatotkaca (elemen terbaik filmnya) jelang konklusi.

Para cast sejatinya meyakinkan dalam melakoni aksi. Sekali lagi, Rizky Nazar cocok sebagai figur satria, begitu pula Omar Daniel yang membuat saya menantikan film Arjuna. Pastinya salah satu momen paling ditunggu adalah konfrontasi dua ikon laga Indonesia, Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Tapi ketika sebuah film aksi membungkus jurus-jurus mereka dengan penyuntingan kilat dan tata kamera shaky, artinya ada yang salah dalam film tersebut.

%20(1).png)

.png)

.png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

4 komentar :

Comment Page:Posting Komentar