REVIEW - CENSOR

Suatu peristiwa traumatik yang demikian mengguncang psikis, dapat memicu otak manusia untuk menghapus memori tentangnya. Sebuah mekanisme pertahanan diri selaku bentuk perlindungan. Tapi benarkah itu selalu melindungi? Apalagi saat hilangnya memori justru menimbulkan kebingungan, yang bukan tidak mungkin, bermuara pada guncangan mental lain.

Melalui debut penyutradaraan layar lebarnya, Prano Bailey-Bond, yang juga menulis naskah filmnya bersama Anthony Fletcher, menghadirkan paralel antara kondisi psikologis tersebut, dengan proses penyensoran film, yang konon dilakukan guna melindungi penonton anak serta moral bangsa. Tapi sebagaimana hilangnya ingatan mengacaukan seseorang, pemangkasan adegan pun berpotensi besar merusak film tersebut.

Protagonis kita bernama Enid (Niamh Algar), si wanita kaku nan tertutup, yang bekerja di lembaga sensor Inggris. Bukan di masa sekarang, melainkan sekitar 1980-an, kala horor-horor eksploitasi yang dikategorikan sebagai "video nasty" tengah menjamur. Enid amat patuh pada peraturan, memotong adegan yang ia rasa tak pantas, sebab ia meyakini, bahwa pekerjaan ini dilakukan demi melindungi orang-orang.

Enid setiap hari menyensor film, namun ada hal lain yang juga terkena sensor: memorinya. Enid tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi, kala adiknya, Nina, dahulu hilang di hutan. Apakah Nina tersesat? Diculik? Atau malah tewas di tangan Enid sendiri? Sampai ia ditugasi menyensor film berjudul Don't Go in the Church, yang mengingatkan pada peristiwa hilangnya Nina. Mulailah Enid melakukan penyelidikan, untuk mencari tahu apakah paralel antara fiksi dan realita itu hanya kebetulan, atau memang ada rahasia terselubung di balik film tersebut.

Censor berbagi kemiripan estetika dengan video nasty, khususnya giallo dalam hal pencahayaan ekspresionisme yang didonimasi warna merah dan hijau menyala. Biar begitu, secara atmosfer, Bailey-Bond justru mengambil pendekatan berkebalikan dengan subgenre yang dibicarakan. Tidak murahan, tidak eksploitatif, bahkan cenderung artsy. Mencapai sekitar menit 54, barulah terjadi pertumpahan darah, yang meski agak terlambat, cukup membuktikan kemampuan sang sutradara "mengopi" adegan pembantaian over-the-top khas video nasty.

Masalah kebanyakan horor artsy selalu soal teror yang kurang menyeramkan, sebagai harga yang harus dibayar untuk menghasilkan tontonan "berkelas" (kritikus cenderung melempar pujian, tapi saya ragu mereka benar-benar "ketakutan" kala menyaksikannya). Censor pun sama, yang sebenarnya agak disayangkan, di saat suatu tribute tampil berlawanan dengan subgenre yang diberi penghormatan.

Setidaknya, berkat penulisan kuat ditambah pacing solid (sutradara sanggup membedakan antara tempo lambat dengan stagnasi), walau minim kengerian khususnya di paruh awal, Censor efektif perihal mengikat atensi penonton. Rasa penasaran berhasil dipancing, kemudian tanpa disadari, separuh durasi sudah berlalu. Akting Niamh Algar turut berjasa di sini. Dia bak magnet yang seolah menarik penonton memasuki, lalu terperangkap dalam labirin memori karakternya.

Rancunya memori Enid memicu serangkaian perjalanan sureal, yang mencapai puncak di klimaks berdarah (biarpun lagi-lagi belum ada di tingkatan video nasty), sebelum ditutup oleh konklusi berbentuk satir tajam sekaligus menggelitik, yang menyindir pernyataan bahwa "hilangnya eksistensi video nasty bakal berbanding lurus dengan hilangnya kriminalitas".

Available on iTUNES

REVIEW - OPERATION VARSITY BLUES

Seorang pria menjalankan bisnis kotor berupa jasa memasukkan anak-anak orang kaya ke universitas-universitas ternama di Amerika Serikat. Caranya (tentunya selain menyuap orang dalam) dengan memalsukan identitas para calon mahasiswa, menjadikan mereka "atlet gadungan", agar dapat diterima lewat jalur olahraga.

Paragraf di atas bukan premis film fiksi, melainkan peristiwa nyata, yaitu skandal yang dikenal sebagai "2019 college admissions bribery scandal". Dokumenter garapan Chris Smith (sineas di balik dokumenter Fyre: The Greatest Party That Never Happened) ini mengupas modus operandi sang pelaku, sekaligus melempar kritik kepada bobroknya sistem pendidikan Amerika (isu yang telah disasar banyak dokumenter).

Pelakunya bernama Rick Singer, dan sejak sekuen pembuka, filmnya langsung memberi gambaran soal bagaimana Singer menjalankan aksinya. Singer terlibat obrolan melalui telepon dengan klien (baca: orang tua calon mahasiswa), membicarakan besaran "sumbangan". Klien akan membayar sejumlah uang ke yayasan milik Singer dengan kedok donasi, lalu ia memberi garansi bahwa putera-puteri mereka bakal diterima di unversitas mana pun. Di sela-sela obrolan, kita melihat foto seorang bocah direkayasa. Wajahnya ditempel ke tubuh atlet polo air, sebagai "bukti" ia atlet sungguhan. Kenyataannya, bocah itu tidak pernah bermain polo air sepanjang hidupnya. Operation Varsity Blues seketika tampil mengikat sedari menit-menit pertama.

Apakah tidak muncul kecurigaan? Satu-dua pihak menaruh curiga, namun tidak ada berkedok konsultan bagi calon mahasiswa, selama dua dekade lebih, Singer amat rapi menjalankan aksinya. Klien tutup mulut, begitu pula para "orang dalam" selaku kaki tangan Singer. Bukan saja karena menerima keuntungan, mereka pun percaya, taktik ini dijamin berhasil dan aman.

Singer, sebagaimana disebutkan beberapa narasumber, memang salesman ulung. Kemampuan persuasinya luar biasa. Bahkan saat resumenya penuh kebohongan (mengaku bagian jajaran direksi Starbucks, menyebut perusahaannya memiliki cabang di seluruh dunia, dll.), ia mampu membuat itu seolah-olah suatu kenyataan.

Padahal perawakannya sama tak mencerminkan figur penipu, yang nampak dari adegan-adegan reka ulang, dengan naskah yang dibuat berdasarkan rekaman panggilan telepon Singer yang disadap FBI. Matthew Modine memerankan Singer di situ, dan melalui akting solid sang aktor, kita dapat mengobservasi sosoknya. Wajahnya keras, jarang tersenyum (bak gabungan Clint Eastwood dan Harrison Ford), namun tidak intimidatif. Ditambah cara bicara tertata, tenang, juga penuh keyakinan, bisa dipahami mengapa begitu banyak orang bersedia mengikutinya.

Operation Varsity Blues sebenarnya tidak menyuguhkan hal baru. Meski tak melulu berisi talking head, penggunaan reka ulang sama sekali bukan terobosan. Pun bermodalkan sedikit usaha, mudah menemukan detail kasusnya di internet, atau dengan kata lain, filmnya tak menawarkan tambahan informasi signifikan. Tapi Chris Smith, selaku pembuat dokumenter berpengalaman, tahu betul kekuatan mediumnya. Dokumenter yang baik tidak hanya berupa "kopian" berita. Melalui visualisasi rekaman telepon Singer, Smith membangun intensitas. Memberi daya tarik, supaya proses belajar penonton terasa dinamis, bahkan menghibur. Ibarat perkuliahan, ini merupakan kelas yang informatif sekaligus mengasyikkan.

Semakin jauh kasus dikupas, fakta-fakta mengejutkan semakin bermunculan. Entah terkait modus operandi Singer (salah satu yang paling keji adalah eksploitasi terhadap akses khusus bagi penderita disabilitas belajar, dalam pengerjaan tes SAT), maupun nama-nama yang terlibat.

Tentu Operation Varsity Blues mengutuk para pelaku kecurangan ini. Tapi filmnya tidak naif. Smith sadar betul kalau pangkal permasalahannya jauh lebih besar. Singer dapat beraksi karena buruknya sistem pendidikan. Kebusukan sistem yang telah begitu mengakar, hingga berkembang menjadi kultur. Kultur di mana kampus "terbaik" jadi primadona, bukan demi mengejar kualitas pendidikan, melainkan prestise (berasal dari bahasa Latin "praestigium", yang berarti "ilusi"). Prestise yang cuma bisa dikejar oleh para pemilik privilege. Prestise yang membentuk perspektif murid, bahwa agar sukses, mereka wajib diterima di universitas ternama. Bila gagal, tekanan hebat pun menimpa, yang berpotensi memicu gangguan mental. Konklusinya menyoroti itu. Operasi FBI ini hanya memangkas satu cabang. Selama sistem tak kunjung diperbaiki, "Singer-Singer lain", dengan metode yang mungkin berbeda, akan terus tumbuh.

Available on NETFLIX

REVIEW - PIPELINE

Pipeline ditulis sekaligus disutradarai oleh Yu Ha, yang pernah membuat drama period erotika, A Frozen Flower (2008). Tapi namanya tentu lebih identik dengan film gangster, berkat judul-judul seperti A Dirty Carnival (2006) dan Gangnam Blues (2015). Sehingga dalam Pipeline pun, yang mengetengahkan aksi pencurian, identitas itu masih kental terasa, sementara kekhasan yang jadi daya tarik sebuah caper story/film heist malah gagal ia tampilkan.

Padahal ide dasarnya cukup menarik. Alih-alih uang, permata, emas, atau barang berteknologi tinggi, minyak jadi target pencurian. Sementara protagonis kita, Pin Dol-yi alias "Drill-bit" (Seo In-guk), adalah sosok legendaris yang dikenal mampu mengebor semua jenis pipa minyak. Kemampuannya itu sampai ke telinga Gun-woo (Lee Soo-hyuk), seorang pengusaha yang meminta Pin Dol-yi melakukan pencurian minyak besar-besaran. Tim pun terbentuk. Selain Pin Dol-yi, ada Jeob-sae (Eum Moon-suk) si jago las, Chief Na (Yoo Seung-mok) si ahli geografi, Geun-sab (Tae Hang-ho) dengan ototnya, dan si pengawas (Bae Da-bin).

Menengok deskripsi di atas, Pipeline sudah punya tim memadai. Penokohan mendalam bukan kewajiban, selama tiap orang memiliki kemampuan beragam, serta beberapa kepala dengan kepribadian berlawanan untuk saling dibenturkan. Tapi dalam penulisannya, Yu Ha seperti belum menguasai karakteristik caper story tersebut, sebab sepanjang durasi, nyaris tidak ada "pertunjukan spesial", di mana keahlian tokohnya jadi sorotan.

Dol-yi hanya sekali memperlihatkan alasan mengapa ia dijuluki "Drill-bit". Sisanya, sekadar pengeboran biasa. Geun-sab cuma pekerja kasar, Chief Na lebih sering melakukan kesalahan analisa sambil begulat dengan penyakit, Jeob-sae praktis tidak berguna dan hadir cuma untuk menambah konflik, sedangkan karakter yang Da-bin perankan hanyalah pemanis semata.

Kepribadian kelimanya tak cukup kuat melahirkan banter yang mencirikan genrenya. Benar bahwa mereka kerap bertengkar, namun sebatas saling bentak. Bukan gesekan yang berfungsi memperkaya dinamika, atau sumber hiburan (penulisan Yu Ha terlampau kaku). Saat akhirnya nasib seorang karakter mendorong munculnya persatuan, sulit rasanya mempercayai itu, apalagi memedulikan nasib mereka.

Film bertema pencurian identik dengan gaya, dan itu tak dimiliki sang sutradara. Sebagaimana Dol-yi yang bekerja di terowongan sembari mengenakan setelan, biarpun mengetengahkan aksi pencurian minyak yang penuh kekotoran, sebagai fim heist, Pipeline semestinya tetap tidak kehilangan kesan elegan nan keren. Minimal, kesan tersebut hadir tiap karakternya unjuk gigi memamerkan skill masing-masing. Tapi apa daya, saat karakternya sendiri tidak mempunyai skill untuk dipamerkan.

Bukannya Yu Ha sama sekali tidak berusaha bergaya. Musik berbasis synth ala film heist, hingga rock pemacu adrenalin sesekali terdengar, pun teknik visual seperti crash zoom terkadang dipakai, tapi dampaknya tak seberapa. Yu Ha bak boomer yang berusaha terlihat kekinian di mata anak muda, dengan cara menggembar-gemborkan istilah "generasi milenial", tanpa tahu arti sesungguhnya, dan apa yang mereka sukai.

Tetapi pada dasarnya, ia tetaplah sineas berpengalaman. Persoalan gaya berhasil ditutupi oleh pacing solid, sehingga 108 menit durasinya tidak pernah (terlalu) membosankan. Pun aksi baku hantam raw antar geng yang mendefinisikan film gangster, masih bisa ditemui. Tentu saja klimaksnya menampilkan tawuran penuh kekacauan, dengan humor di sana-sini, layaknya kebanyakan suguhan aksi-komedi populer Korea Selatan. Kurang berhasilnya Pipeline patut disayangkan, mengingat Seo In-guk, dengan setelan jas dan pesonanya, jelas mampu menghidupkan protagonis stylish khas film heist. Potensi yang pernah ia tunjukkan melalui drama berjudul Squad 38 (2016).

REVIEW - THE FATHER

Menengok tampilan luarnya, The Father tampak serupa dengan setumpuk drama konvensional mengenai penyakit di usia tua. Menit-menit awalnya pun berjalan demikian. Anthony (Anthony Hopkins), seorang pengidap demensia, dan puterinya, Anne (Olivia Colman), terlibat cekcok. Anne kesal setelah perawat yang ia rekrut memutuskan keluar, akibat sikap kasar sang ayah. Anthony menuduh si perawat mencuri jam tangannya. Padahal, ia hanya melupakan tempatnya biasa menyimpan jam itu.

Kemudian Anne mengutarakan niat untuk pindah dari London menuju Paris guna mengikuti kekasih barunya. Sebuah kabar yang jelas tak disukai Anthony. Itulah mengapa Anne bersikeras mempekerjakan perawat. Dia enggan memilih opsi terakhir, yakni memasukkan ayahnya ke panti jompo.

Peristiwa di atas menampilkan pertengkaran dan dilema yang entah sudah berapa kali kita temukan di film bertema serupa. Sekali lagi, konvensional. Hingga adegan berikutnya hadir, mengubah segala persepsi soal narasinya. Di titik ini, mungkin mayoritas dari anda sudah menonton The Father, tapi untuk berjaga-jaga, saya takkan membahas lebih lanjut titik balik tersebut. Pastinya, ini merupakan salah satu bentuk narasi paling kreatif, sekaligus paling efektif, dalam tujuannya membawa penonton berada sedekat mungkin dengan kondisi pasien demensia.

The Father merupakan adaptasi layar lebar kedua dari Le Père (Floride asal Prancis jadi yang pertama), pertunjukan panggung buatan Florian Zeller, yang turut menyutradarai, sekaligus menulis naskah filmnya (bersama Christopher Hampton). Pernah beberapa tahun menjajal dunia penulisan naskah teater, saya tahu betul betapa besar tantangannya. Tanpa teknologi seperti film, penulis mesti memeras kreativitas lebih keras, guna melahirkan tontonan segar di tengah keterbatasan. Satu yang paling memungkinkan diutak-atik adalah bentuk narasi, karena elemen tersebut tidak (selalu) berbanding lurus dengan pertambahan bujet.

Apa yang kita dapatkan dari The Father merupakan contoh kreativitas itu. Sureal namun gampang dicerna, terkadang tampil bak horor, unik tapi substansial alias bukan gimmick semata. Seiring bergulirnya penceritaan, penonton memperoleh gambaran tentang kondisi demensia. Memori Anthony saling tertukar, berserakan, seperti puzzle yang tersusun tidak pada tempatnya. Mudah dipahami, sebab naskahnya memegang prinsip penulisan penting. Prinsip mendasar yang kerap dilupakan: Show, don't tell.

Penyutradaraan Zeller menyeimbangkan dua pendekatan, dengan menerjemahkan gaya pertunjukan panggung ke media film, sambil tetap mempertahankan kekhasan artistiknya. Terkadang, kamera menggantikan peran pencahayaan, dengan tidak mengalihkan fokus, terus merekam karakter yang sedang bermonolog. Tapi di kesempatan lain, Zeller menciptakan sensasi serupa menonton teater. Karakter ditempatkan di tengah layar, lalu disorot cahaya, yang meski lebih subtil (baca: tidak seterang dan semencolok lampu panggung), mencerminkan nuansa saat aktor tengah mendapat spotlight di atas panggung.

Dan seperti teater pula, naskah sekuat apa pun bakal percuma tanpa ditunjang cast berkualitas. Menyaksikan Colman, kita akan merasakan betapa sesaknya melihat orang tercinta pelan-pelan menurun kondisinya, hingga tak lagi ingat siapa kita, namun demi orang itu, kita harus menahan luapan emosi, menyembunyikannya seolah segalanya baik-baik saja, walau sesekali, sekuat apa pun pertahanan diri, beberapa letupan akhirnya tak tertahankan.

Apalagi Hopkins tampil memilukan, sebagai pria berharga diri tinggi yang terus berusaha menyangkal kondisinya. Kebingungan terlihat jelas dari matanya, yang tidak jarang memancarkan kekosongan, seiring terhapusnya keping-keping ingatan, sebelum tangisnya pecah. Saat itu lukisan bertajuk "memori" milik Anthony hampir pudar seutuhnya. Menyisakan selembar kertas putih yang menandakan kembalinya ia pada kemurnian, saat kehidupan belum diwarnai kerumitan-kerumitan, dan air mata hanya mengalir karena kerinduan pada sosok yang membawanya ke dunia.

Available on CATCHPLAY+

REVIEW - RUROUNI KENSHIN: THE FINAL

Diproduksi secara back-to-back dengan film kelima sekaligus penutup serinya (The Beginning), The Final menandai kembalinya adaptasi live action layar lebar untuk manga Rurouni Kenshin, setelah The Legend Ends tujuh tahun lalu. Semuanya masih sama. Keishi Ōtomo masih menyutradarai sekaligus menulis naskah, Kenji Tanigaki masih bertugas membuat koreografi aksi, hampir semua cast juga kembali, kecuali Kaito Oyagi yang digantikan oleh Riku Ōnishi sebagai Yahiko.

Sehingga, hasil akhirnya pun tidak jauh berbeda. Jika anda menyukai tiga judul pertama, film ini bakal memuaskan. Jika tidak (yang besar kemungkinan terjadi karena anda bukan pembaca manganya), narasi Rurouni Kenshin: The Final bakal kurang bersahabat.

Mengadaptasi Jinchū Arc selaku arc penutup manga Rurouni Kenshin, kisahnya membawa Kenshin Himura (Takeru Satoh) berhadapan dengan Enishi Yukishiro (Mackenyu Arata), adik Tomoe Yukishiro (Kasumi Arimura), istri Kenshin yang tewas 15 tahun lalu. Bersama anak buahnya, Enishi menebar teror ke seantero Tokyo, guna membalas dendam atas kematian sang kakak. Kenshin pun dipaksa menatap kembali luka-luka masa lalunya, yang seperti bekas luka di pipinya, seolah menolak hilang meski telah sekian lama berlalu.

Di manga, romansa Kenshin-Tomoe yang kompleks (karena melibatkan benturan antara dendam dengan cinta) disampaikan secara tuntas dalam chapter khusus, di sela-sela cerita utama. Pembaca pun mendapat pemahaman utuh mengenai dinamika seluruh karakter. Mengapa sang istri amat berarti bagi Kenshin, mengapa Kenshin merupakan sumber kesedihan sekaligus kebahagiaan terbesar bagi Tomoe, mengapa Enishi menyimpan dendam sebegitu mendalam, dan sebagainya.

Di film, flashback juga diselipkan, namun hanya sambil lalu, menyuguhkan poin-poin ambigu, yang alih-alih memperkuat penokohan lewat tambahan informasi baru, justru tampil membingungkan, terlebih untuk yang belum membaca sumber adaptasinya. Daripada elemen cerita substansial, flashback-nya bak extended teaser untuk Rurouni Kenshin: The Beginning. Kelamahan ini membuat pergolakan batin Kenshin terasa dangkal nan hambar. Rasa bersalah sebagai battousai selalu jadi motivasi, dan semestinya film ini membawa gejolak itu ke ranah personal. Patut dicatat, bahwa saya tidak mengeluhkan keputusan membagi cerita menjadi dua film. Karena hal itu bukan masalah, selama ditangani dengan baik. Sayangnya itu tidak terjadi.

Memasuki film keempat, sebagai pembaca manga sekaligus penonton animenya, saya sudah menerima beberapa ketidakakuratan yang sempat mengganggu kala Rurouni Kenshin dirilis sembilan tahun lalu. Sanosuke (Munetaka Aoki) yang lebih mirip preman kampung, Saito yang less-pyschopatic (Yōsuke Eguchi did a great job though), jadi beberapa contoh. Semua adalah wujud interpretasi suatu adaptasi. Modifikasi-modifikasi pun dilakukan oleh The Final, termasuk cameo dari salah satu tokoh paling populer selaku fan service.

Perubahan terbesar hadir dalam pemangkasan alur, yang atas nama penghematan durasi, dapat dimengerti. Tapi hilangnya fase tatkala Enishi mampu menjatuhkan Kenshin ke lubang terdalam, justru melukai karakternya. Kalau Shishio adalah antagonis yang berhasil menyudutkan sang protagonis dalam hal fisik, Enishi sebaliknya (meski tetap punya skill pedang mumpuni), menghadirkan ujian psikis terberat. Menghilangkan itu, yang otomatis menurunkan stake penceritaan, turut menghapus daya tarik Enishi.

Secara narasi, The Final memang mengecewakan (ditinjau dari potensi yang dapat dicapai). Bagaimana dengan aksinya? Tentu sulit menandingi foursome di The Legend Ends (2014), tapi kombinasi pengarahan Keishi Ōtomo, koreografi Kenji Tanigaki, sinematografi Takuro Ishizaka, serta kemampuan Takeru Satoh menjual tiap jurus secara meyakinkan, masih melahirkan suguhan memukau, khususnya memasuki third act.

Sejak film pertama, pencapaian utama adaptasi ini adalah soal membawa adu pedang over-the-top di manga, ke ranah live action yang lebih realistis, tanpa harus kehilangan kekhasan dan keseruannya. Visual-visual bombastis di panel manga diterjemahkan menjadi camerawork yang mampu menangkap visi imajinatif sang sutradara, yang dipenuhi koreografi kompleks, serta musik intens garapan Naoki Satō. Aksinya sempurna. Mungkin tidak sampai menjadikan Rurouni Kenshin: The Final pantas disebut "bagus", namun bagi para penggemar lama, maupun penonton yang datang murni demi melihat para jago pedang beradu jurus, "babak semifinal" ini punya cukup amunisi untuk memberi kepuasan.

Available on NETFLIX

REVIEW - LUCA

Luca bernasip seperti The Good Dinosaur (2015), Incredibles 2 (2018), dan Onward (2020). Judul-judul di atas jauh dari buruk. Bagus malah, dan bila dirilis oleh studio lain, mungkin bakal disebut sebagai karya terbaik studio itu. "Sialnya", mereka dirilis tepat setelah film-film yang dilabeli "Pixar's best outputs", yang mana punya standar luar biasa tinggi. Luca hadir enam bulan pasca Soul, dan tampak inferior bila disandingkan. Padahal, satu-satunya "dosa" milik debut Enrico Casarosa di kursi penyutradaraan ini, hanyalah kesan familiar.

Alkisah, hiduplah Luca Paguro (Jacob Tremblay), monster laut berumur 13 tahun yang penasaran akan kehidupan di darat. Keingintahuan itu mesti dipendam, karena larangan yang senantiasa dilontarkan Daniela (Maya Rudolph), ibunya. Alasannya, manusia pasti bakal membunuh semua monster laut yang dilihatnya. Para monster laut sendiri menyebut manusia sebagai "land monster". Ya, ini soal perspektif. Soal stigma yang timbul akibat ketidaktahuan. Soal sulitnya menjadi "berbeda".

Naskah buatan Jesse Andrews (Me and Earl and the Dying Girl) dan Mike Jones (Soul) mengangkat kisah berisi pesan-pesan yang mungkin bisa kita temui dalam film baru tiap minggu. Semua dipresentasikan secara solid, walau memang, minim sentuhan unik ala Pixar. Tidak ada mitologi dunia detail sebagaimana kita saksikan di seri Finding Nemo misalnya, sebagai sesama film Pixar berlatar bawah laut. Begitu pula hubungan ibu-anak, yang biasanya menawarkan insight segar, ketimbang sekadar konflik "orang tua kaku melawan anak serba ingin tahu".

Tapi sekali lagi, semua elemen tertata di tempat yang tepat. Familiar, namun solid. Bahkan semakin menarik kala Luca bertemu Alberto Scorfano (Jack Dylan Grazer), monster laut yang telah berpengalaman tinggal di daratan. Dari Alberto, Luca belajar hidup di permukaan (setelah mengetahui kalau tubuh monster laut dapat bertransformasi menjadi manusia), bahkan menemukan cita-citanya, yakni mengendarai vespa. Bagaimana cara monster laut mendapatkan vespa?

Pertemuan dengan Giulia Marcovaldo (Emma Berman) si gadis berjiwa petualang, membuka jalan ke sana. Giulia memberi informasi tentang balapan berhadiah uang yang digelar tiap musim panas. Mulailah ketiga membentuk tim, berlatih bersama, sementara Luca perlahan belajar tentang betapa luasnya dunia yang belum ia ketahui.

Berlatar di Italia tahun 1963, wajar saat Enrico Casarosa menyelipkan beberapa tribute bagi film-film Italia dari era tersebut, meski jika bicara visual, pengaruh film-film Studio Ghibli khususnya Ponyo (2008), akan mendominasi pembicaraan. Contohnya di beberapa adegan sureal selaku gambaran angan-angan Luca, yang mengingatkan pada 8½ (1963) buatan Federico Fellini. Karya Fellini memang berpengaruh besar dalam pengarahan Casarosa, termasuk dalam salah satu adegan substansial yang bakal saya singgung nanti.

Hubungan Luca-Alberto menghasilkan dinamika menarik. Seorang remaja yang ingin terlihat tahu segalanya, dan remaja lebih muda yang naif. Alberto memang kerap tampak sok tahu, tapi bukan didasari kesombongan. Ada kisah memilukan tentang pemuda yang merasa hidupnya merupakan kegagalan menyedihkan, sehingga menjadikan itu sebagai mekanisme pertahanan diri. Tremblay dan Grazer tampil mengesankan selaku pengisi, baik saat menangani humor yang minimal mampu memancing senyum, maupun menghantarkan emosi.

Biarpun mayoritas bergulir di ranah familiar, ada satu modifikasi menarik yang naskahnya lakukan, terkait formula film coming-of-age berlatar liburan musim panas. Kisah tersebut sering mengetengahkan individu yang mengisi liburan di suatu tempat (biasanya kota yang lebih kecil dari tempat tinggalnya), untuk kemudian belajar, lalu pulang setelah mengalami pendewasaan. Di sini agak berbeda. Ada figur semacam itu (Giulia), tapi ia bukan tokoh utama, melainkan sosok yang berperan membukakan pintu bagi si tokoh utama. Luca bukan mengenai "kunjungan", melainkan "kepergian", atau mungkin lebih tepatnya "keberangkatan".

Babak akhirnya mengalami naik-turun kualitas. Selepas puncak konflik yang heartbreaking (sekaligus mengejutkan), klimaksnya diisi aksi kejar-kejaran formulaik, sebelum menawarkan solusi sarat simplifikasi tentang community acceptance. Tapi penyutradaraan Casarosa mampu memberikan hati di waktu, dosis, serta tempat yang pas. Termasuk adegan penutupnya, yang merupakan tribute untuk I Vitelloni (1953) milik Fellini, walau sebagian besar penonton rasanya cenderung mengasosiasikannya dengan Call Me By Your Name (2017). Tergantung pada bagaimana anda memandang, hubungan seperti apa yang sebenarnya terjalin antara Luca dan Alberto.

Available on DISNEY+ HOTSTAR

REVIEW - ALI & RATU RATU QUEENS

Berbeda dengan mayoritas film Indonesia berlatar luar negeri, Ali & Ratu Ratu Queens tidak dibuat memakai kacamata turis. Berlatar New York, karakternya kerap berkeliling kota (yang tampak cantik berkat tangkapan kamera Batara Goempar selaku sinematografer), bukan sebatas jalan-jalan, namun merekam memori. Di tengah dunia yang asing, rekaman itu dipakai si protagonis untuk mengenal orang-orang di sekitarnya, guna menghapus keterasingan dan kesendiriannya.

Protagonis kita bernama Ali (Iqbaal Ramadhan), yang menyambangi New York seorang diri, demi mencari sang ibu, Mia (Marissa Anita), yang pergi ke sana sewaktu Ali kecil, guna menggapai mimpi sebagai penyanyi. Ali nekat, biarpun mendapat tentangan dari keluarga besar, termasuk budenya (Cut Mini). Dia ingin tahu, mengapa Mia tidak pernah pulang ke Indonesia.

Satu hal yang langsung mencur perhatian saya adalah tata suara. Ambience, semisal suara burung, terasa nyata, seolah kita berada langsung di lokasi. Pun baik musik (berisi deretan lagu catchy seperti Khayalan hingga Location Unknown) maupun dialog tampil jernih, walau saat keduanya muncul bersamaan, kerap terdengar tumpang tindih.

Sesampainya di New York, Ali mendapati sang ibu tidak lagi menetap di alamat lamanya yang terletak di Queens. Tapi ia beruntung, sekarang di sana tinggal para ratu. Empat imigran wanita asal Indonesia dengan kepribadian penuh warna, yang siap membantu pencariannya, termasuk mengizinkan Ali tinggal sementara waktu bersama mereka. Mereka adalah Party (Nirina Zubir), Ajeng (Tika Panggabean), Biyah (Asri Welas), dan Chinta (Happy Salma). Ali turut bertemu Eva (Aurora Ribero), puteri Ajeng, yang bisa ditebak, bakal menjadi love interest-nya.

Ali, yang membawa Iqbaal menampilkan akting natural, memang tokoh utama. Sedangkan Marissa Anita kembali membuktikan diri sebagai salah satu aktris terbaik negeri ini, yang piawai menangai kompleksitas emosi. Tapi keempat ratulah jiwa Ali & Ratu Ratu Queens sesungguhnya. Melalui mereka, sudut pandang imigran dari kelas menengah ke bawah yang jarang diambil film kita, dipresentasikan. Mereka tidak datang untuk liburan. Bukan pula kalangan beruntung yang pergi dari Indonesia karena tawaran pekerjaan menggiurkan atau kesempatan menempuh pendidikan.

Dari mereka, mimpi-mimpi memperbaiki hidup milik para imigran ditampilkan. Pula bagaimana berkat semangat kebersamaan mereka, penderitaan di tengah upaya menggapai mimpi tersebut dapat terobati, atau setidaknya diringankan. Padahal mereka adalah orang asing. Bukan kawan lama, apalagi keluarga. Gagasan mengenai "chosen family" pun diusung. Bahwa individu bisa, dan berhak, memilih siapa keluarganya. Bahwa keluarga tidak harus terikat hubungan darah. Tempat di mana kita bisa menemukan kehangatan sebagai diri sendiri, itulah keluarga.

Di Queens, Ali belajar soal itu. Dia menemukan kenyamanan bersama para ratu, sebagaimana saya menemukan kenyamanan selama menonton filmnya. This is a comforting movie. The Queen themselves radiate comfort and warmth. Naskah buatan Ginantri S. Noer (Posesif, Dua Garis Biru, Keluarga Cemara) penuh akan celetukan menggelitik keempat ratu, yang selain berfungsi memancing tawa (berhasil), pula menggambarkan betapa hangatnya berada di sekitar mereka (juga berhasil).

Berstatus "comforting movie", naskahnya tidak membiarkan penonton berlarut-larut menyaksikan permasalahan. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin dianggap kekurangan, karena filmnya tak membiarkan konflik lebih berkembang dan berakhir secara instan. Tapi bagi saya, justru di situlah letak pesonanya. Ali & Ratu Ratu Queens ingin selama mungkin membuat penonton dikelilingi emosi positif berupa kedamaian, kehangatan, dan kebahagiaan. Takkan menghapus masalah di dunia nyata, tapi minimal, selama sekitar 100 menit, kita dibawa melupakan realita itu, dalam dunia fiksi yang dipenuhi senyuman.

Tapi bukan berarti terjadi simplifikasi, khususnya perihal konflik keluarga Ali. Mudah saja menggambarkan ayah Ali, Hasan (Ibnu Jamil), sebagai pria pengekang mimpi istri. Mungkin ada sedikit unsur itu, namun filmnya enggan seketika menyalahkan. New York adalah tempat yang jauh. Tentu sulit baginya menjalani perpisahan itu. Dinamika batinnya masih menyisakan ruang untuk ditelusuri, namun dilemanya bisa dipahami.

Apabila anda menyalahkan Mia, patut dicatat, sebagai wanita apalgi yang tinggal di Indonesia, peluang sekecil apa pun mahal harganya. Pria bisa membuang satu-dua kesempatan meraih mimpi dan punya berpeluang lebih besar dari wanita untuk mendapatkannya lagi suatu hari kelak. Lewat akting Marissa Anita, dilema antara cita-cita dan keluarga mampu dirasakan. Mia membayar harga yang mahal, dan bagaimana itu berdampak besar terhadapnya, nampak betul dari penampilan sang aktris.

Pengarahan Lucky Kuswandi (Selamat Pagi Malam, Galih dan Ratna) membawa semangat serupa naskahnya, dengan sensitivitas yang sanggup memancing rasa haru tidak harus melalui tangisan, melainkan kehangatan. Departemen lain turut membantu Lucky mewujudkan visinya, termasuk montase jelang akhir, yang menampilkan animasi karya Pinot W. Ichwandardi. Beberapa kecanggungan masih sesekali terasa, baik di gagasan naskah atau pengadeganan, tetapi tidak sampai menghambat laju Ali & Ratu Ratu Queens, yang dengan mulus menjadi film Indonesia terbaik 2021 sejauh ini.

Available on NETFLIX

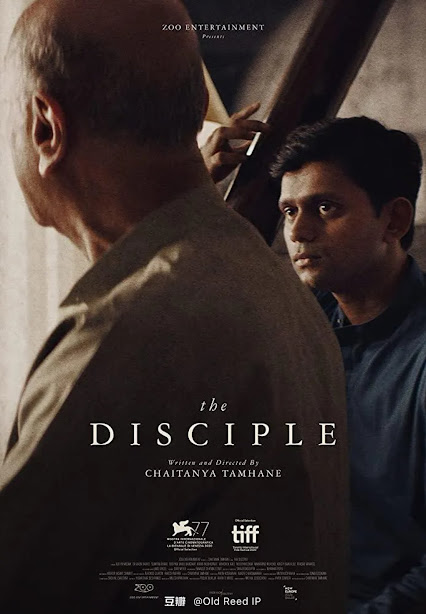

REVIEW - THE DISCIPLE

Merupakan film India pertama sejak Monsoon Wedding (2001) yang lolos seleksi kompetisi utama di Venice International Film Festival, The Disciple mengajak penonton memasuki dunia musik klasik India. Salah satu kultur, yang menurut film ini, diibaratkan sebagai "pencarian abadi" yang menuntut pengorbanan serta penderitaan, agar bisa menguasainya secara utuh. Bukan sekadar musik, melainkan proses spiritual.

Setidaknya itu yang disampaikan karya terbaru Chaitanya Tamhane (Court) ini, sebab saya takkan pura-pura menguasai seluk-beluk musik klasik India. Soal raga (kerangka melodi berbasis improvisasi) yang berperan penting terhadapnya pun saya masih meraba-raba. Masih menjadi misteri. Protagonisnya, Sharad Nerulkar (Aditya Modak), juga tengah berusaha memecahkan misteri. Bukan perihal teknis musiknya, namun terkait pertanyaan, "Apakah ia memang berbakat?".

Sejak kecil dibimbing oleh ayahnya (Kiran Yadnyopabit), bertahun-tahun ia belajar dari sang guru (Arun Dravid), pula mendengarkan rekaman kuliah musik milik Maai (Sumitra Bhave), musisi legendaris nan misterius yang enggan mempublikasikan karya maupun pertunjukkannya. Semua itu membuat Sharad berambisi berada di jajaran atas musisi klasik. Dia rutin berlatih, menjalankan seluruh disiplin ilmu, bahkan mengesampingkan banyak hal, seperti mencari uang dan pasangan (untuk yang kedua, Sharad menggantikannya dengan bermasturbasi di depan komputer).

Tapi apakah semua itu cukup? Karena sekeras apa pun Sharad berusaha, ia merasa masih jauh dari kesempurnaan. Kekalahan di suatu lomba, hingga kritik dari sang guru (termasuk di tengah pertunjukan), menyulut keraguannya. Bagi beberapa seniman, khususnya yang berusia muda, kesadaran bahwa ia bukan maestro memang acap kali mendatangkan pukulan telak. Saya pernah berada di posisi Sharad. Tatkala gejolak berkarya sedang membara, terbentur hal bernama "realita" memang mengerikan. Dari (merasa di) puncak dunia, seseorang dapat seketika jatuh ke palung terdalam.

Saya cukup beruntung hanya berada di fase tersebut dalam waktu singkat. Sharad tidak demikian. Di paruh kedua, filmnya bahkan melakukan lompatan waktu lebih dari satu dekade, memperlihatkan Sharad, yang telah berusia 36 tahun, masih berkutat di kekhawatiran serupa, kalau tidak lebih buruk. Tapi seperti diucapkan Maai, musik klasik adalah pencarian abadi. Secara teori, Sharad mengetahui itu, namun praktiknya, pencarian tanpa ujung tidak mudah dilakukan.

Sharad melakoni proses mencari kebenaran, baik terkait dirinya sendiri, maupun orang lain, khususnya figur-figur yang ia kagumi sekaligus berperan penting dalam kehidupan bermusiknya. Selain itu, Tamhane yang turut menulis naskahnya, tak ketinggalan mengupas "tradisi vs modernisasi". Sharad memegang teguh prinsip musik klasik yang sarat tradisi. Tapi di sisi lain, ia mencari uang dengan cara memindahkan rekaman kaset ke CD. Jadi sejauh mana modernisasi bisa diterima? Tamhane menawarkan jalan tengah memuaskan selaku konklusi.

Tamhane sempat menghabiskan setahun sebagai anak didik Alfonso Cuarón (turut menjabat produser eksekutif film ini), di mana ia mengobservasi proses pembuatan Roma (2018). Pengaruh sang mentor begitu terasa. Jika anda merasa elemen musik filmnya terasa menghipnotis, itu karena Tamhane menghabiskan banyak waktu di proses mixing suara Roma. Begitu pun di departemen visual. Sinematografinya, yang digarap oleh Michał Sobociński (berdasarkan rekomendasi Cuarón dan Emmanuel Lubezki), banyak memakai lanskap minim interupsi, yang mengundang penonton untuk mengobservasi.

Pun serupa Roma, The Disciple bertempo pelan, pula tidak jarang memakai gerak lambat, yang seolah menyesuaikan nuansa atmosferik musiknya. Karenanya, film ini bukanlah perjalanan yang bisa dilalui semua penonton. Saya sendiri mengagumi segala keunggulan di atas. Mengagumi bagaimana sang sutradara makin solid walau baru mencapai film kedua, mengagumi kisahnya yang mampu secara rapi menarik banyak cabang dari satu gagasan mengenai pencarian, mengagumi akting Aditya Modak, yang meski dari mulutnya keluar kata-kata penuh keyakinan, wajahnya menyiratkan ketakutan dan keraguan. Saya mengagumi The Disciple, namun tidak mencintainya. Mungkin seperti Sharad, saya melewati perjalanan yang bukan diperuntukkan bagi saya, biarpun mengakui bahwa perjalanan itu baik.

Available on NETFLIX

REVIEW - PERSEPSI

Menonton Persepsi sama halnya anda mencoba menjawab pertanyaan, "Klub basket apa yang jadi favorit saya?". Lalu setelah melakukan pencarian lewat proses yang rumit, saya berkata, "Jawabannya adalah, TIDAK ADA. Karena saya tidak suka basket. BAM! Mindblowing kan?".

Pasti anda kesal karena merasa dibohongi. Begitulah Persepsi, yang jadi debut Renaldo Samsara selaku sutradara (sebelumnya menulis naskah I Am Hope dan Cinta itu Buta). Naskah turut ditulis olehnya, bersama Matthew Hart yang merangkap co-director. Naskah yang ambisius, pretensius, kacau, dangkal, pula ditutup dengan twist curang, yang membuat segala hal yang muncul sebelumnya terasa percuma.

Pertama kita diperkenalkan kepada Rufus Black (Arifin Putra) si ilusionis ternama, yang berniat membuat reality show berhadiah satu juta dollar, di mana empat peserta ditantang tinggal selama lima hari, di rumah sang ilusionis yang berada di pulau terpencil. Bukan rumah biasa, melainkan bekas terjadinya pembunuhan sadis. Konon beberapa penyewa cuma kuat bertahan beberapa hari.

Paragraf di atas merupakan deskripsi alur sederhana, bahkan klise, yang dapat dengan mudah disampaikan oleh film horor buruk sekalipun. Tapi hal sederhana itu bahkan gagal dilakukan oleh Persepsi, yang akibat narasi berlubang-lubang, menyulitkan penonton memperoleh pemahaman, bahkan soal poin-poin mendasar. Padahal durasinya cuma 52 menit. Sedikit tambahan eksposisi takkan melukai filmnya (bahkan bisa memperbaiki).

Alur bergerak cepat. Terlalu cepat malah, seperti motor peserta balapan liar yang akhirnya kehilangan kendali. Mendadak kita diperkenalkan pada keempat peserta: Laila (Hannah Al Rashid), Michael (Nino Fernandez), Lingga (Irwansyah), dan Andrea (Nadine Alexandra). Empat individu dengan penokohan nyaris kosong.

Michael adalah ayah tunggal yang butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya, Lingga memiliki restoran, Laila seorang pengacara, sementara Andrea ikut serta bukan karena uang, tetapi.....entahlah, cuma itu karakteristik yang naskahnya berikan. Sifat mereka kurang lebih sama, kecuali Lingga yang kerap bersikap brengsek. Apakah inkonsistensi Michael yang kadang menyebut dirinya "aku", kadang "saya", bahkan dalam satu kalimat, juga terhitung karakteristik?

Apakah mereka asing terhadap satu sama lain? Sepertinya begitu. Tapi bagaimana Lingga tahu anak Michael tengah dirawat di rumah sakit, kalau penjelasan tentang itu tidak ada sebelumnya? Entah ada banyak bagian yang dipangkas, atau memang para pembuatnya tidak memedulikan kelayakan bercerita. Renaldo Samsara dan Matthew Hart bak hanya mengincar gaya, sebab begitu tiba di lokasi, anda akan langsung menyadari bahwa hampir 100% filmnya dikemas memakai sudut pandang orang pertama, kecuali di beberapa bagian flashback (we'll get into this flashback later).

Bukan seperti mockumentary standar, karena perspektif bukan berasal dari kamera yang dibawa karakter, melainkan mata karakter itu sendiri, pun rutin berpindah dari satu orang ke orang lain. Sebenarnya pilihan teknis ini bisa berdampak signifikan (baca: bukan gaya-gayaan semata). Sudut pandang orang pertama dapat memberi kesan immersive, dan adanya empat sudut pandang, memungkinkan tercapainya kesadaran akan dimensi ruang secara menyeluruh.

Sayang, semuanya berhenti di ranah potensi. Ada beragam bentuk teror, dari jump scare khas horor mistis, hingga gore. Kengerian gagal ditemukan akibat kekacauan. Kekacauan dalam hal apa? Nyaris segalanya. Pilihan shot yang kurang mendukung, timing perpindahan perspektif yang tidak tepat, penyuntingan membingungkan, sampai penceritaan. Bagaimana mungkin merasakan kengerian bila penonton kesulitan memahami apa yang sedang mengancam karakternya? Bukan, ini bukan penerapan prinsip "the scariest thing is the unknown", melainkan sebatas penuturan kacau.

Alurnya nonlinear, terus berpindah dari masa kini ke masa lalu kala tragedi menimpa keluarga Lewis Ford (Cornelio Sunny). Seperti terdapat niat membangun koneksi antar kedua linimasa, namun lagi-lagi, penceritaannya terlalu berantakan untuk bisa dinikmati. Pun sekali lagi, amat buru-buru. Di penghujung hari kedua, salah satu peserta memilih berhenti. Tibalah adegan perpisahan, yang didesain guna memancing kesedihan penonton, tapi rasa tersebut tak pernah muncul, sebab mengenal karakternya saja tidak, apalagi peduli. Hari ketiga dan keempat berlalu begitu saja.

Kemudian sampailah kita di konklusi yang dilengkapi twist sebagaimana sudah saya sebutkan. Twist yang jadi puncak dari segala kecurangan twist mana pun. Twist yang membuat keseluruhan filmnya tidak berguna, termasuk upaya eksplorasi kisahnya perihal persepsi. Twist yang mematikan segala potensi filmnya. Karena apabila kelemahan-kelemahannya diperbaiki pun, menjadi percuma gara-gara twist ini. Twist yang memantapkan status Persepsi sebagai salah satu film terburuk tahun ini. Oh, dan jika anda membaca tentang banyaknya bintang mengisi film ini (Nirina Zubir, Samuel Rizal, Acha Septriassa, dll.), entah di artikel, media sosial, IMDb, atau di halaman Bioskop Online, ketahuilah bahwa mayoritas cuma muncul beberapa detik di akhir sebagai cameo.

Available on BIOSKOP ONLINE

REVIEW - F9

Kita sudah terlatih untuk berharap bahwa di tiap sekuelnya, seri Fast & Furious akan tampil lebih bombastis, lebih gila, lebih tidak masuk akal. Di The Fate of the Furious (2017), F. Gary Gray melawan kemustahilan, dengan membawa Dominic Toretto (Vin Diesel) dan tim menghadapi pasukan "zombie mobil", kemudian kapal selam. Penggemar pun berandai-andai, kapan bakal diajak pergi ke luar angkasa. Karena di titik ini, rasanya cuma itu cara meningkatkan skala. Memasuki film kesembilan, harapan tersebut dipenuhi.

Gagasan membawa Fast & Furious ke luar angkasa sudah didengungkan selepas Furious 7 enam tahun lalu. Dan tanpanya, baik film kedelapan maupun Hobbs & Shaw selaku spin-off, masih sanggup membelalakkan mata. Artinya, terpenting bukan cuma "seberapa mustahil", namun bagaimana kemustahilan itu dikemas.

Apa yang muncul di F9 sejatinya cukup gila. Film mana lagi berani menampilkan Pontiac Fiero melayang di angkasa? Tapi sekali lagi, kita sudah terlatih untuk mengharapkan kegilaan di titik tertinggi. Sewaktu adegan luar angkasa tadi tampil bak selipan humor belaka, yang lebih mirip parodi dalam sebuah iklan atau sketsa (walau tetap ada ledakan dan semacam aksi kebut-kebutan), yang muncul adalah kekecewaan. Fast & Furious seperti telah kehabisan ide, lalu membuat film terbaru berdasarkan tebakan mengenai apa saja yang penggemar harapkan.

Apa lagi yang penggemar harapkan selain luar angkasa? Tentu saja kebangkitan Han (Sung Kang) dari kubur. Kampanye "Justice for Han" dijadikan salah satu energi penggerak marketing filmnya. Han memang kembali, dan Sung Kang masih sekeren dulu, tapi bila menginginkan keadilan baginya, bersiaplah kecewa. Penjelasan bagaimana ia bertahan hidup menunjukkan kemalasan naskah buatan Daniel Casey dan Justin Lin (Chris Morgan absen sebagai penulis untuk pertama kali sejak 2 Fast 2 Furious, demi mengerjakan Hobbs & Shaw), untuk memberi alasan layak tanpa perlu terdengar masuk akal. Han pun tak diberi waktu bersinar dalam deretan aksi, dan jika menanti keadilan terkait kematiannya di tangan Deckard Shaw (Jason Statham), silahkan bersabar sampai film kesepuluh (credits scene-nya menjanjikan itu).

Tapi bukan Han saja yang kembali. Sekali lagi, pembuatnya menduga penonton menyukai reuni, saat wajah-wajah lama muncul lagi, meski cuma sebatas glorified cameo. Alhasil F9 tampil bak sekumpulan reuni, yang diperpanjang jadi bermenit-menit adegan, kemudian disatukan sebagai film berdurasi 145 menit. Bagaimana bisa demikian? Mari bahas dulu alurnya.

Adegan pembuka menampilkan flashback kala Dom muda (Vinnie Bennett) melihat kematian sang ayah di lintasan balap. Justin Lin, yang duduk di kursi sutradara seri ini untuk kali kelima (terakhir di Fast & Furious 6), mampu membuat sekuen intens nan bombastis, namun lebih "membumi" guna menguatkan nuansa tragis momen itu. Memori kala Fast & Furious masih murni soal balapan muncul lagi. Begitu pun di flashback lain, sewaktu Dom muda menantang sang adik, Jakob (Finn Cole), beradu dalam balapan liar.

Ya, Dom ternyata memiliki adik. Setelah terpisah bertahun-tahun, Jakob (versi dewasa diperankan John Cena) muncul lagi di hadapan Dom, kali ini sebagai lawan. Seperti biasa, rencana si antagonis masih melibatkan peralatan canggih sebagai MacGuffin, yang mampu meretas apa pun. Ares namanya. Jakob berusaha mengumpulkan dua keping Ares, dan somehow Cipher (Charlize Theron) turut terlibat. Meski awalnya ragu karena telah memilih kehidupan damai, Dom akhirnya bersedia mengumpulkan timnya lagi, mengunjungi berbagai negara di dunia, untuk.....untuk apa?

London, Edinburgh, Köln, hingga Tokyo disambangi, sebab guna menghentikan Jakob, beberapa hal diperlukan, dan hal-hal tersebut cuma bisa didapat dengan mendatangi beberapa kenalan Dom yang tersebar di kota-kota tadi. Mayoritas adalah wajah lama yang muncul sebagai cameo atas nama nostalgia, termasuk Queenie, yang memberi Helen Mirren kesempatan unjuk gigi di tengah kebut-kebutan. Tapi secara keseluruhan, di luar dugaan, perjalanan keliling dunia ini minim aksi.

Setiap kota memiliki pertemuan, setiap pertemuan diperpanjang lewat obrolan-obrolan membosankan, sebelum penonton dibawa beralih ke kota berikutnya, guna menyaksikan obrolan lain, yang terkadang diselipi humor tidak lucu. Duet Roman (Tyrese Gibson) dan Tej (Ludacris) masih menggelitik, namun praktis cuma mereka berdua saja yang mampu mengubah humor kering naskahnya jadi tontonan renyah.

Setiap aksi yang ditunggu akhirnya datang, Lin dan tim kentara sudah sekuat tenaga memeras otak, memikirkan kegilaan baru apa yang mesti ditampilkan. Tapi tanpa Chris Morgan, eksplorasinya terkesan stagnan. Beberapa masih memukau, sebutlah saat mobil Dom dan Letty (Michelle Rodriguez) berayun bak Spider-Man, ketika akhirnya Ramsey (Nathalie Emmanuel) akhirnya duduk di balik kemudi, mengendarai truk baja berisi alat elektromagnet yang sanggup menarik paksa sebuah mobil, atau momen singkat sewaktu Dom menggunakan cara ekstrim guna menangkap Jakob yang melayang di udara.

Sisanya? Medioker. Merupakan pencapaian luar bisa bila dimunculkan di film lain, namun kembali lagi, kita sudah terlatih mengharapkan kegilaan di titik tertinggi dalam seri Fast & Furious. Meski rasanya mayoritas akan sepakat, bahwa potensi John Cena gagal dimanfaatkan. Jika dibandingkan Dwayne Johnson, debut Cena di franchise ini bak kekurangan suntikan testosteron. Bahkan sosoknya kalah badass dibanding debutan lain, yakni Elle (Anna Sawai), yang mencuri perhatian baik dalam hand-to-hand combat, maupun kala berdiri di belakang senapan mesin.

F9 merupakan film terlemah sejak.....entahlah, mungkin Fast & Furious (2009). Sulit mengingatnya, karena sejak Fast Five membawa seri ini ke arah baru satu dekade lalu, tiap installment selalu sukses menyajikan hiburan mengesankan. Setidaknya kali ini Dom tidak berkata "one last ride", dan menyadari bahwa sampai kapan pun ia takkan bisa meninggalkan kehidupan berbahaya ini. Well, minimal sampai film kesebelas selaku penutupnya dirilis (film kesepuluh masih dijadwalkan rilis tahun depan, namun jangan kecewa kalau akhirnya mundur).

REVIEW - IN THE HEIGHTS

Pagi di Washington Heights. Seorang pria beranjak dari tempat tidur, tersenyum, lalu menggumam, "This is the best day of my life", sebelum membuka bodega yang telah ia kelola selama bertahun-tahun, sebagai warisan mendiang sang ayah. Di tengah perjalanan, permen karet menempel di sepatunya. Sejenak ia kesal, tapi seketika nyanyian, tarian, dan senyumannya kembali. Begitu pun saat menyadari dirinya kehabisan susu akibat rusaknya pendingin.

Satu demi satu pelanggan datang. Bukan cuma berbelanja, pula bercengkerama, bergunjing, membicarakan apa saja yang bisa dibicarakan. Kemudian kita diajak keluar, melihat aktivitas pagi hari seluruh warga, yang mayoritas merupakan keturunan imigran Puerto Rico. Kita melihat tiap sudut komplek, mengunjungi bisnis-bisnis yang dijalankan. Usnavi (Anthony Ramos) nama pemilik bodega tersebut. Dialah protagonis kita, namun In the Heights bukan semata tentangnya. Karena ini bukan kisah individu, melainkan komunal.

Dan bukan kisah biasa. Para imigran kerap dipanggil "dreamers". Mereka memang pemimpi-pemimpi, yang hidup berlandaskan jiwa sueñitos (jika diterjemahkan secara harafiah berarti "mimpi kecil"). Digambarkan bahwa membeli lotere yang menjanjikan hadiah utama senilai 96 ribu dollar jadi bagian rutinitas. Jumlah yang dibeli tak seberapa. Gagal menang pun tidak masalah. Bukan wujud kemalasan, namun perlambang dari impian memperbaiki kehidupan yang tak pernah pupus, seburuk apa pun situasinya. Sebab In the Heights, meski mengangkat banyak perjuangan dan kesulitan, bukan film soal penderitaan. Sebaliknya, ini kisah mengenai mereka yang menganggap hidup adalah anugerah. Bahwa hidup, mimpi, dan cinta, patut dirayakan.

Usnavi punya mimpi pulang ke kampung halaman guna mengelola kembali bar pinggir pantai milik ayahnya. Satu lagi impiannya adalah berkencan dengan pegawai salon bernama Vanessa (Melissa Barrera), tapi ia tak punya cukup nyali untuk mengutarakan itu. Sementara Vanessa bercita-cita menjadi perancang busana, dan pindah ke apartemen yang lebih baik, di pusat kota. Sahabatnya, Nina (Leslie Grace), dielu-elukan sebagai kebanggaan warga, berkat keberhasilannya berkuliah di Stanford, meski sebuah ganjalan membuatnya risih atas puja-puji tersebut.

Masih banyak tokoh lain yang kita temui. Sonny (Gregory Diaz IV), sepupu Usnavi yang membantunya mengurus bodega; Benny (Corey Hawkins), sahabat Usnavi sekaligus mantan kekasih Nina; Claudia (Olga Merediz), yang tidak hanya merawat Usnavi sejak kecil, pula seisi komunitas. Ya, walau Usnavi merupakan sentral, naskah buatan Quiara Alegría Hudes, yang mengadaptasi pertunjukan musikal berjudul sama karyanya bersama Lin-Manuel Miranda, sejatinya menggali begitu banyak karakter, memberi semuanya kesempatan bersinar.

Hasilnya adalah 143 menit yang ramai, namun tertata dan terpusat, walau pengurangan durasi beberapa menit rasanya akan membantu. Pondasinya tetap soal kehidupan secara luas, dan kehidupan imigran Puerto Rico secara spesifik. Bagaimana selaku minoritas yang senantiasa dipersulit mereka selalu berusaha merayakan hidup, menggapai mimpi, dan tentunya, mencari definisi "rumah". Jawabannya standar. Home is people, not a place. Karena destinasi memang nomor dua. Paling utama adalah proses mencapai destinasi itu. Proses memahami definisi rumah sesungguhnya.

Hitung mundur menuju blackout berkali-kali tampil di layar (dimulai dari H-3). Peristiwa blackout ini nantinya dipakai memunculkan metafora dari kata "powerless" (lagu Blackout), perihal imigran yang menolak memadamkan api kehidupan, biarpun terus dilucuti dayanya oleh para penguasa juga mayoritas.

Pernah mengarahkan dua judul Step Up, termasuk Step Up 3D (2010) selaku installment terbaiknya, Chu jelas piawai menciptakan kemeriahan. Apalagi didukung Anthony Ramos yang gestur terkecilnya saja bak tarian, serta Melissa Barrera yang...well, simply breathtaking (khususnya di nomor The Club). Sedangkan deretan lagu gubahan Lin-Manuel Miranda mungkin bukan tipe yang bakal bisa dihafalkan dalam sekali dengar, tapi festivity, pula curahan perasaan yang jujur dan sesekali menggelitik (sangat Miranda!), memberinya kekuatan.

Tapi sekali lagi, In the Heights bukan sekadar meriah. Sensitivitas sang sutradara tampak betul di sini. Melalui pilihan shot yang menyokong rasa yang terkandung di tiap momen, Chu melahirkan keindahan. Dari keindahan romantisme kala senja menjadi latar romantika Nina dan Benny (lagu When the Sun Goes Down) yang seolah mengatakan bahwa gravitasi pun tak kuasa menahan kekuatan cinta, hingga keindahan di balik kesenduan, sebagaimana saat Nina meluapkan isi hatinya (lagu Breathe), juga nuansa magis sewaktu lilin-lilin menyala di tengah gelapnya malam tanpa lampu di Washington Heights (lagu Alabanza).

In the Heights menunjukkan kekuatan sejati film musikal, di mana eksplorasi-eksplorasi mampu diwakili oleh lagu, sehingga penceritaan tradisional tidak diperlukan. Misalnya, tanpa perlu banyak melihat karakternya bertukar kata cinta, kita dapat memahami perasaan mereka. Keberhasilan mencapai hal tersebut, menjadikan In the Heights film musikal terbaik sejak La La Land mengaduk-aduk hati kita setengah dekade lalu.

REVIEW - THE DAY I DIED: UNCLOSED CASE

Di sebuah desa terpencil kala badai menerjang, seorang gadis bernama Se-jin (Roh Jeong-eui) menghilang. Sepucuk surat ditemukan di kediamannya, sementara sepatu sang gadis tergeletak di tepi tebing. Seluruh temuan mengarah pada satu kesimpulan: Se-jin bunuh diri akibat tekanan mental. Semua pihak mewajarkan, sebab nasib remaja ini memang malang. Dia dibawa ke desa tersebut oleh polisi, karena Se-jin merupakan saksi kunci kasus penyelundupan besar yang dilakukan ayahnya. Tinggal sendirian di tempat asing sembari menanggung kesedihan tentu bukan hal gampang, apalagi untuk anak seusianya.

Benarkah sesederhana itu? Kalau jawabannya "ya", tentu debut Park Ji-wan selaku sutradara sekaligus penulis naskah ini takkan dibuat. Tapi jangan terkecoh oleh sampulnya. The Day I Died: Unclosed Case memang menawarkan investigasi ala kisah misteri, namun ketimbang kasus itu sendiri, penekanan lebih diberikan pada korban. Korban yang bakal terlupakan begitu kasus ditutup. Korban yang hanya dianggap sebagai salah satu bagian kasus, bak benda tak bernyawa, alih-alih manusia yang dengan segala kerumitannya.

Lalu diperkenalkanlah kita pada tokoh utama. Kim Hyeon-soo (Kim Hye-soo), seorang polisi yang baru kembali dari masa rehat. Kondisi psikis Hyeon-soo tidak sedang baik-baik saja. Perceraian yang dipicu perselingkuhan suami, hingga tudingan tindak indisipliner terus menghantui. Sebelum resmi bertugas lagi, ia diminta menyelidiki kematian Se-jin. Bukan untuk menggali kebenaran maupun menemukan keberadaannya (baik masih hidup atau tidak), melainkan bentuk formalitas, agar kasus itu bisa segera ditutup.

Sebagai sajian misteri, The Day I Died: Unclosed Case masih menyimpan masalah mendasar, yakni membuat hal simpel jadi terkesan berbelit-belit. Misalnya nama-nama yang terus dilempar, tanpa memberi penonton kesempatan untuk mencerna, nama siapa yang dimaksud. Praktik itu biasa dipakai di film bertema investigasi, karena pada dasarnya, investigasi memang soal mengaitkan benang merah (yang acap kali kusut) di antara banyak individu. Cukup bisa dimaklumi. Kita dituntut memberi perhatian ekstra.

Lain halnya soal usaha Park Ji-wan menerapkan penceritaan bertempo cepat, dengan menolak berlama-lama di satu titik. Positifnya, alur tidak terasa draggy. Tetapi tanpa kerapian bertutur, kerumitan-kerumitan tidak perlu pun ikut hadir, termasuk dari buruknya penyuntingan. Beberapa kali muncul flashback, dan sering timbul kebingungan, apakah alur tengah berada di masa sekarang, atau sudah memasuki flashback.

Tapi seperti telah disampaikan, The Day I Died: Unclosed Case menekankan pada studi karakter ketimbang kasus. Penyelidikan Hyeon-soo membawanya menemui saksi, detektif yang dahulu membantu Se-jin, hingga Sooncheon Daek (jika sebelumnya Lee Jung-eun meneror kita di Parasite, kali ini sebaliknya, ia mampu mencuri hati), perempuan bisu yang meminjamkan rumahnya untuk dihuni oleh Se-jin. Seiring proses, sang detektif mulai menyadari bahwa kondisinya dan Se-jin memiliki kemiripan.

Dari situlah aspek drama film ini berasal, dan naskah Park Ji-wan menemukan kekuatannya. Paralel heartbreaking dihadirkan antara detektif dan si korban, membuat sang protagonis (serta penonton) mempertanyakan esensi penyelidikan polisi. Apakah arti sesungguhnya dari istilah "case closed"? Apakah saat secara resmi kasus dinyatakan usai? Apakah itu saja cukup? Jika belum, harus sejauh mana kebenaran dicari?

Daripada "cuma" memecahkan kasus, Hyeon-soo lebih berusaha mengenal sosok Se-jin, yang justru makin mendekatkannya pada kebenaran. Kebenaran mengenai individu yang menderita, terluka, bahkan diasingkan, akibat kesalahan orang lain. Park Ji-wan menghadirkan perspektif berbeda (yang terasa hopeful walau nuansa filmnya kelam dan sesekali depresif) tentang penderitaan. Ketika seseorang menderita sampai di titik destruktif, belum tentu ia ingin mati. Mungkin justru itulah caranya bertahan hidup. Itulah caranya untuk mempertahankan "rasa", sebab kehilangan rasa sama saja dengan kematian.

Available on VIU

REVIEW - SWEET & SOUR

Belum menonton versi Jepangnya, yaitu Initiation Love (2015) yang merupakan adaptasi novel berjudul sama karya Kurumi Inui, saya pun sempat mengira Sweet & Sour sebuah komedi romantis biasa. Mungkin bakal mengharukan bagi penonton dengan pengalaman serupa karakternya, namun hanya sampai di situ. Rupanya, film garapan sutradara Lee Gye-byeok (dahulu merupakan astrada Park Chan-wook di Oldboy) ini menawarkan lebih.

First act-nya tampil bak perwujudan fantasi banyak pria, ketika Jang-hyuk (Lee Woo-je) mesti diopname akibat hepatitis. Suster bernama Jung Da-eun (Chae Soo-bin) bertugas merawatnya. Suster ini bukan cuma baik, pula menunjukkan tanda-tanda ketertarikan pada Jang-hyuk. Selalu menebar senyum, mengecup manis botol infus si pasien, bahkan tertidur pulas di samping ranjangnya. Terlibat romansa dengan suster cantik saat dirawat di rumah sakit. Rasanya hampir semua pria pernah mengimajinasikan hal itu.

Awalnya Jang-hyuk tidak percaya. Begitu pula teman-temannya. Sebab Jang-hyuk bukan tipe yang masuk kategori "menarik" bagi sebagian orang. Dia bukan pria tampan idola wanita, pun tubuh tambunnya membuat kepercayaan diri Jang-hyuk kerap ciut. Tapi seiring waktu, hubungan keduanya justru makin erat, hingga akhirnya resmi berpacaran selepas Jang-hyuk keluar dari rumah sakit. Woo-je dan Soo-bin melahirkan percintaan manis nan menggemaskan lewat chemistry mereka, dan saya pun berharap romantisme ini takkan pernah pupus.

Jang-hyuk adalah kekasih dengan segudang perhatian. Hal-hal seperti membuatkan makanan dan mengganti lampu di rumah Da-eun yang padam, bersedia dilakukan. Dia pun berjanji akan menguruskan badan, agar mereka bisa memakai kaos couple. Di sinilah terjadi titik balik.

Alurnya melompat dan kini Jang-hyuk (Jang Ki-yong) tampak berhasil mewujudkan janji tersebut. Berat badannya menurun drastis, sementara karirnya melonjak. Dia ditugaskan bekerja sebagai karyawan kontrak sebuah perusahaan besar di Seoul. Muncul tantangan besar, karena berarti, Jang-hyuk harus setiap hari bolak-balik Incheon-Seoul (berjarak sekitar 27 km). Berangkat di pagi buta, melewati kemacetan luar biasa, lalu pulang larut malam selepas menjalani lembur demi lembur tak berujung.

Dikuasai kelelahan ditambah kuantitas (dan kualitas) pertemuan yang menurun, romantisme Jang-hyuk dan Da-eun perlahan luntur. Apalagi di kantor barunya, Jang-hyuk bertemu Han Bo-yeong (Krystal Jung), sesama karyawan kontrak. Walau saling benci di awal, karena terus berinteraksi sebagai partner di berbagai proyek, benih cinta mulai tumbuh. Kesetiaan Jang-hyuk diuji. Seperti judulnya, inilah fase tatkala percintaan manis (sweet) berubah menjadi asam (sour) kala dihadapkan pada realita dunia nyata.

Pastinya kesalahan ada pada Jang-hyuk, namun naskah yang ditulis sang sutradara bersama Sung Da-som, menjadikannya tidak sesederhana itu. Alasan kedekatan Jang-hyuk dan Bo-yeong dapat dimengerti. Keduanya sama-sama karyawan kontrak yang bak tidak dianggap oleh para karyawan tetap, sementara tuntutan pekerjaan memaksa mereka terus bersama. Penonton dibuat memahami tanpa harus membenarkan.

Apalagi chemistry Ki-yong dan Krystal nyaris menandingi kombinasi Woo-je dan Soo-bin di paruh pertama. Krystal menyempurnakan transformasinya, dari idol ke aktris layar kaca, dan sekarang menjadi aktris layar lebar bertalenta, setelah tahun lalu melakoni debut di More Than Family. Krystal dengan segala "keantikannya" adalah faktor utama keberhasilan bumbu komedi Sweet & Sour.

Babak keduanya agak repetitif, namun setidaknya bukan tanpa alasan. Sebab di sinilah rutinitas melelahkan protagonisnya dipaparkan, walau harus diakui, presentasinya lebih panjang dari kebutuhan narasi. Beruntung ada poin lain yang coba disampaikan. Selain ujian terhadap cinta, serta sulitnya membagi sama rata antara pekerjaan dengan kehidupan personal, Sweet & Sour juga sebuah drama dunia kerja, yang tak ketinggalan membahas eksploitasi tenaga kerja, khususnya yang berstatus karyawan kontrak. Tidak seberapa mendalam, tapi cukup menambah variasi serta kompleksitas penceritaan.

Saya yakin obrolan mengenai film ini bakal didominasi oleh satu elemen: twist. Twist mengejutkan dengan presentasi mengagumkan. Rapi, cerdik, tidak terkesan mencurangi penonton. Berbagai "tanda" sejatinya telah disebar, bahkan sejak menit-menit pertama lewat suatu petunjuk visual. Twist tersebut mengubah keseluruhan wajah filmnya, dari tontonan yang berpotensi dianggap problematik, menjadi empowering. Dari kisah seputar ujian kesetiaan, menjadi gambaran menyentuh tentang bagaimana hal-hal kecil bisa memperkuat atau menghancurkan suatu hubungan. Bagaimana kebaikan berlandaskan kasih sayang tulus merupakan kunci.

Available on NETFLIX

%20Studios.%20Tayang%20di%20bioskop%2017%20April%202025.%20.jpg)

2 komentar :

Comment Page:Posting Komentar