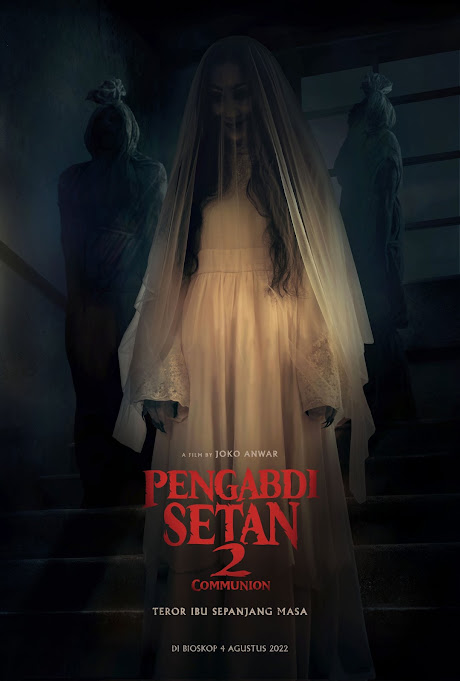

REVIEW - PENGABDI SETAN 2: COMMUNION

First, let me address the elephant in the room: 'Pengabdi Setan 2: Communion' is not as good as the first movie. Tapi rasanya Joko Anwar menyadari itu. Sadar bahwa ada harga yang mesti dibayar dalam upaya melahirkan crowd-pleaser horror, sekaligus sekuel yang (sebagaimana wajarnya sebuah sekuel) tampil lebih besar dibanding pendahulunya.

Joko membuka kisahnya dengan flashback ke tahun 1955, mengikuti penemuan mencengangkan Budiman (Egy Fedli), yang langsung menegaskan bahwa peristiwa film pertama hanya puncak gunung es dari intrik yang lebih besar. Jauh lebih besar, juga lebih jahat. Pengabdi Setan 2: Communion membawa aroma kejahatan yang teramat pekat, sampai dunianya terasa tak lagi mampu mendefinisikan "harapan".

Lalu kita dibawa kembali ke tahun 1984, melihat bagaimana Rini (Tara Basro), bersama kedua adiknya, Toni (Endy Arfian) dan Bondi (Nasar Anuz), serta si bapak, Bahri (Bront Palarae), berusaha lepas dari trauma akibat tragedi tiga tahun lalu. Mereka kini tinggal di rumah susun kumuh (bukan rumah susun di akhir film pertama) di area pinggir laut yang terpisah dari pemukiman penduduk. Rusun yang memutar Rayuan Pulau Kelapa tiap malam menjelang (semasa kecil, saya menganggap lagu ini adalah pertanda para hantu siap beraktivitas)

Kita turut diajak berkenalan dengan beberapa tetangga: Tari (Ratu Felisha sebagai penampil terbaik) yang kerap jadi korban gosip akibat selalu bekerja di malam hari; Dino (Jourdy Pranata) si pemuda begajulan yang sering menggoda Tari; Wisnu (Muzakki Ramdhan) yang tinggal berdua bersama ibunya yang bisu (Mian Tiara); serta Ari (Fatih Unru), teman Bondi yang punya ayah abusive.

Buruknya kondisi rusun bukan cuma kepentingan estetika atau amunisi membangun atmosfer, pula cara Joko menyentil isu seputar kesejahteraan rakyat. Rusun kumuh pinggir laut, dibangun di atas kondisi tanah jauh dari ideal, sehingga terendam banjir ketika diterjang badai. Ditambah kabar mengenai aksi para petrus, lengkap sudah kengerian dalam hidup orang-orang.

Hidup di Indonesia, apalagi bila terjerat kemiskinan, nyatanya tidak kalah mengerikan dan mematikan ketimbang menghadapi setan. Terdapat satu sekuen yang bakal terus dibicarakan di masa mendatang berkat kombinasi antara kebrutalan tanpa pandang bulu, dengan kepiawaian Joko terkait build-up menuju "menu utama". Bagi saya, momen yang juga bertindak selaku pemicu segala teror di rusun itulah titik paling menyeramkan di film ini. Karena tanpa campur tangan supernatural sekalipun, tragedi tersebut masih dapat terjadi akibat ketidakbecusan pemerintah menyediakan hunian layak. Sungguh momen yang "jahat".

Setelahnya, Pengabdi Setan 2: Communion menolak berhenti menginjak pedal gas. Bayangkan The Raid, tapi walau sama-sama berlatar gedung bertingkat, adegan aksi digantikan oleh jump scare. Joko memilih mengesampingkan eksplorasi semestanya, mengisi second act dengan barisan penampakan tanpa henti.

Memang agak disayangkan, pasca opening luar biasa kuat, ditambah beberapa kreativitas naskah mengaitkan mitologinya dengan elemen-elemen dunia nyata (petrus, Konferensi Asia-Afrika), ceritanya bak cuma jembatan menuju klimaks di film ketiga. Tapi seperti telah saya singgung di awal tulisan, rasanya ini adalah pilihan yang disadari, lalu diambil atas nama memperbesar sekuelnya, minimal dari sudut pandang spektakel.

Joko mengerahkan segala daya upaya, tata artistik mendukung terciptanya nuansa atmosferik, pun fakta bahwa filmnya tetap nyaman dilihat biarpun didominasi kegelapan wajib diberi pujian, namun kesan repetitif sukar dihindari tatkala kuantitas jump scare digandakan. Bukan berarti digarap asal-asalan, sebab beberapa teror cerdik masih dapat ditemui. Adegan Tari salat menerapkan trik sederhana tetapi efektif, daya kejut kreatif mampu dimunculkan dalam pemandangan yang melibatkan Dino dan sehelai kain, sementara Joko menampilkan pemandangan disturbing dalam momen "ibu hamil" yang jadi kekhasan sang sineas.

Bukan film Joko Anwar namanya kalau tak menemukan celah untuk melucu di tengah segala teror brutal. Serupa tugasnya di dua film Ghost Writer, Iqbal Sulaiman kembali sukses memancing tawa (karakternya bernama Darto, sama seperti karakter Endy Arfian di Ghost Writer). Joko juga membawa sentilannya terhadap figur pemuka agama secara lebih jauh. Ustaz Mahmud (Kiki Narendra) adalah sosok yang kerap memancing rasa geli melalui ketenangan berlebihnya (kalau tak mau disebut "naif"). Bagai orang yang selalu berkata, "Tenang, semua ada jalan keluarnya", tapi tidak sanggup menemukan jalan keluar saat benar-benar menemui masalah.

Ya, Pengabdi Setan 2: Communion merupakan penurunan. Rewatch value-nya pun berkurang karena pengesampingan cerita membuatnya takkan menyulut diskusi dan keliaran berteori sebanyak film pertama (walau petunjuk terkait identitas Batara (Fachri Albar) dan Darminah (Asmara Abigail) bisa memancing beberapa obrolan menarik). Tapi ini tetap crowd-pleaser yang ampuh, sekaligus horor Indonesia terbaik 2022 sejauh ini. Standar yang dipasang pendahulunya memang luar biasa tinggi.

REVIEW - A WORLD WITHOUT

Menciptakan dunia distopia di narasi fiksi tidak bisa asal. Proses "melebih-lebihkan" suatu elemen sosial harus dilakukan secara cermat. Harus ada pijakan kokoh berbasis kondisi realita, agar sewaktu mengunjunginya, penonton dapat mengasosiasikan dunia tersebut dengan masa depan yang mungkin terjadi.

Menonton A World Without karya Nia Dinata (Arisan, Berbagi Suami, Ini Kisah Tiga Dara), yang menulis naskahnya bersama Lucky Kuswandi (Galih dan Ratna, Ali & Ratu Ratu Queens), saya merasa asing. Bagaimana bisa dunia kita berubah menjadi dunia di dalamnya? Pertanyaan yang lebih penting, "Apa sebenarnya yang hendak disampaikan film ini?".

A World Without berlatar tahun 2030 selepas pandemi COVID-19 usai, di mana sebuah komunitas bernama The Light milik pasangan suami-istri, Ali Khan (Chicco Jerikho) dan Sofia (Ayushita). Bisa dibilang The Light adalah evolusi dating app. Para remaja berkumpul, belajar beragam kemampuan, lalu saat menginjak 17 tahun, The Light bakal menikahkan mereka dengan pasangan yang dipilih menggunakan algoritma.

Tiga sahabat, Salina (Amanda Rawles), Tara (Asmara Abigail), dan Ulfah (Maizura) baru saja bergabung. Melihat ketiganya, pertanyaan-pertanyaan langsung memenuhi otak. Nia dan Lucky ingin menyentil "kaum kanan" melalui idelogoi The Light yang menentang konsep pacaran (termasuk lewat video propaganda palsu), pula mendukung gerakan nikah muda dan poligami.

Saya termasuk yang bakal menentang, alias berada di pihak pembuat film ini. Di realita, ideologi The Light berasal dari sudut pandang agama. Saya bisa memahami alasan Tara yang mempunyai masa lalu kelam (orang-orang serupa kerap mudah tergoda "hijrah salah kaprah"), tapi bagaimana dengan Salina? Dia mengidolakan Ali Khan karena merindukan sosok ayah, namun itu belum cukup menjelaskan, mengapa gadis sepertinya bersedia jadi "budak moral", seperti saat merekam orang-orang yang berpacaran di ruang publik?

Mari berasumsi kalau Salina begitu memuja Ali, sampai mau mengikuti seluruh perkataannya. Kalau begitu, menjadi tidak wajar tatkala prinsipnya goyah hanya karena sekali menerima bantuan dari Hafiz (Jerome Kurnia dengan rambut acak-acakan, yang kembali menunjukkan kengawuran perspektif sineas Jakarta dalam menggambarkan orang miskin dan/atau daerah). Mendadak ia jatuh cinta, mendadak ia bersedia melanggar aturan terkait interaksi antar lawan jenis.

Seiring waktu, Salina menyadari betapa The Light bukan surga seperti bayangannya. The Light ibarat cult. Pengikut Ali memanggilnya "Yang Istimewa". Wajar jika The Light tampak menggoda karena menawarkan kepemilikan properti setelah menikah, namun mengingat anggotanya adalah remaja (yang belum dicekoki beban pikiran membeli rumah dan sebagainya), pun latarnya tidak sampai satu dekade di masa depan, saya kembali mempertanyakan, fenomena apa yang mendasari perubahan ekstrim tersebut? Pandemi bukan alasan kuat. Begitu pun soal maraknya propaganda bernapas agama. Naskahnya seperti enggan berpijak pada realita, dalam usahanya mengkritik realita.

Anda bakal sering menemukan kata "cringey" dalam berbagai ulasan atau reaksi penonton terhadap A World Without. Tidak salah. Desain kostum Isabelle Patrice dan Tania Soeprapto (dua penata kostum langganan Joko Anwar, yang turut muncul sebagai cameo guna menyindir perihal "co-director" di perfilman Indonesia), terutama yang dikenakan Chicco dan Ayushita, memang bagus. Glamor. Unik. Tapi deretan properti futuristik seperti bingkai foto digital, hingga jam pintar ala Nubia Smartwatch, malah tampak menggelikan.

Bukan hanya di tata artistik, penulisan maupun penyutradaraannya pun tidak jarang terasa cringey. Asmara Abigail tampil semaksimal mungkin, namun sialnya, ia banyak mendapat bagian momen, yang entah disengaja atau tidak, tersaji konyol. Amanda Rawles dan Ayushita lebih beruntung. Keduanya (khususnya Ayushita) merupakan elemen terbaik A World Without, sebuah film yang pasca melewati klimaks tanpa sense of urgency, menawarkan konklusi yang justru semakin meninggalkan kebingungan tentang, "Apa yang sebenarnya mau dibicarakan?".

(Netflix)

RATU ILMU HITAM (2019)

PEREMPUAN TANAH JAHANAM (2019)

GUNDALA (2019)

ORANG KAYA BARU (2019)

JAFF 2018 - DAYSLEEPERS (2018)

MY GENERATION (2017)

PENGABDI SETAN (2017)

- Kalau belum menonton filmnya, jangan buka kolom komentar. Banyak diskusi dengan SPOILER.

- Karena jumlah melampaui batas, kolom komentar dibagi menjadi lebih dari satu halaman. Klik "Lebih Baru" atau "Latest" untuk membuka halaman berikutnya.

%20(1).png)