REVIEW - AKHIRAT: A LOVE STORY

Akhirat: A Love Story berangkat dari pertanyaan, "Apa jadinya kalau sepasang kekasih beda agama bertemu di akhirat?". Premis tersebut luar biasa menarik, namun Jason Iskandar, selaku sutradara sekaligus penulis naskah yang telah lebih dari 10 tahun malang-melintang di skena film pendek, kesulitan mengembangkannya agar sesuai dengan medium film panjang dalam debutnya ini.

Protagonis kita adalah Timur (Adipati Dolken) dan Mentari (Della Dartyan), yang berpacaran secara diam-diam karena perbedaan agama. Sewaktu hubungan itu diketahui orang tua keduanya, terjadilah penolakan. Saya mengira bakal dibuat kesal, tapi ternyata Jason mampu mengolah konflik itu dengan bijak. Baik Rahayu (Ayu Dyah Pasha), ibu Mentari, maupun Selma (Nungki Kusumastuti), ibu Timur, tidak melempar ujaran kebencian. Didukung pula oleh akting kuat dua aktris seniornya, nasihat yang mereka bagi terasa betul didasari cinta serta kepedulian teruntuk sang buah hati.

Lalu tibalah tragedi. Timur dan Mentari mengalami kecelakaan lalu lintas. Mereka terbangun di sebuah hutan yang ternyata merupakan akhirat, sementara tubuh keduanya terbaring di rumah sakit dalam kondisi koma. Masalahnya, akibat perbedaan agama, Timur dan Mentari harus melewati gerbang akhirat yang berbeda pula. Menolak dipisahkan, mereka memilih kabur, kembali ke dunia manusia, guna mencari jalan keluar agar bisa bersama selamanya.

Selama menonton Akhirat: A Love Story, satu hal yang selalu muncul di benak saya: Sungguh kacau kerja para malaikat (atau entitas apa pun itu yang diperankan Tubagus Ali dan Yayu Unru). Jika bisa semudah itu kabur dari akhirat, pasti banyak orang melakukannya. Muncul juga pertanyaan, "Mengapa ada arwah yang sadar akan kondisi mereka, sementara arwah lainnya seperti terhipnotis?".

Terdapat lubang besar terkait "aturan". Tanpanya, timbul inkonsistensi dan kejanggalan, yang menyulitkan emosi tersalurkan. Dampak paling fatal terkait lubang tadi, terletak pada konklusi. Kalau "semua karena cinta" dijadikan jawaban, itu bukan wujud romantisme, melainkan lazy writing.

Selama pelarian, Timur dan Mentari bertemu arwah-arwah lain. Wang (Verdi Solaiman) yang enggan mengikuti langkah sang istri ke akhirat, Edith (Windy Apsari) yang selalu berkeliaran sendiri, hingga Herman (Ravil Prasetya) dan Diah (Vonny Anggraini) yang mengikat janji setelah mati. Seiring pertemuan-pertemuan tersebut, kisahnya beralih ke soal proses merelakan, sementara perihal perbedaan agama pun terpinggirkan. Entah Jason kebingungan atau memilih main aman, tapi peralihan tersebut mengaburkan pesan filmnya.

Adipati dan Della menjalin chemistry manis di tatanan romansa, berbekal tatapan meyakinkan sebagai dua sejoli kasmaran, namun tidak demikian kala menghadapi komedi dan eksposisi. Bukan kesalahan cast semata. Penulisan dan pengarahan Jason di elemen komedi juga lemah. Alih-alih dibuat tertawa, saya lebih banyak menutup muka akibat secondhand embarassment.

Terkait eksposisi juga sebelas-dua belas. Karakternya tidak terdengar seperti sedang berbicara layaknya manusia sungguhan, melainkan robot yang bertugas mengajari penonton. Robot yang buruk, sebab mereka sendiri seolah kurang mengerti tengah membicarakan apa. Saya juga tidak tahu film ini ingin membicarakan apa.

(JAFF 2021)

REVIEW - MENUNGGU BUNDA

Seusai pemutaran, Richard Oh selaku sutradara sekaligus penulis naskah, menyampaikan bahwa Menunggu Bunda terinspirasi dari pengalamannya merawat sang ibunda di rumah sakit. Richard mempertanyakan, "Apakah ibu sedang menderita?". Saya mendengar kejujuran (dan pilu) di balik kata-katanya. Saya begitu ingin menyukai Menunggu Bunda, tapi tak bisa.

Walau jujur sekaligus personal, sayangnya ini karya terlemah Richard. Di bawah eksperimentasi gerak yang kurang berhasil di Love is a Bird (2018), pula di bawah Perburuan (2019) yang juga kurang berhasil selaku adaptasi novel.

Sejak melihat Putri Ayudya dibalut tata rias seadanya guna memerankan wanita 53 tahun bernama Yenny, saya sudah mencium ketidakberesan di sini, walau akting Putri tetap elemen terbaik Menunggu Bunda. Alkisah, Yenny tengah koma. Ketiga anaknya, Alya (Adinda Thomas), Alma (Steffi Zamora), dan Andra (Rey Mbayang), juga sang suami yang menderita alzheimer, Marsio (Donny Damara), bersama-sama menjaga Yenny. Jika selama ini Yenny bersabar menunggu ketiga anaknya beranjak dewasa, sekarang giliran mereka menunggu sang bunda membuka mata.

Selain Yenny sekeluarga, kita juga melihat diskusi antara Dr. Myra (Gisele Calista) dan Dr. Miyagi (Nobuyuki Suzuki), terkait penanganan terbaik bagi si pasien. Konon, Dr. Miyagi adalah figur terkemuka. Seorang profesor dari Universitas Tokyo. Tapi jangankan urusan menjelaskan perihal medis, cara berdirinya kala "mengecek" kondisi Yenny saja lebih tampak seperti orang kebingungan ketimbang dokter ahli. Canggung.

Menunggu Bunda adalah sajian canggung, termasuk soal penuturan. Entah satu lagi eksperimentasi atau murni inkonsistensi (baca: kebingungan), Richard memadukan warna arthouse dan melodrama, yang alih-alih saling melengkapi dan membentuk hibrida menarik, justru bertentangan bagai air dan minyak.

Nuansa melodrama mayoritas diciptakan musik mendayu-dayu yang penggunaannya berlebihan. Sedikit saja ada perubahan emosi, musik seketika menggelegar, seolah ada karakter meregang nyawa, atau hendak terjadi perkelahian.

Di seberang Yenny, dirawatlah pria tanpa nama, dengan perban di sekujur tubuh layaknya mumi. Pada suatu kesempatan, si pria membaca buku harian, tampak tersentuh sembari mengucapkan nama "Santi", kemudian scoring mengharu-biru terdengar, bak memerintah penonton, "Waktunya kalian bersedih". Tapi siapa Santi? Siapa si pria mumi? Kenapa kita mesti menangisi karakter yang tidak kita kenal?

Si pria mumi dan penjaga toilet yang selalu kesulitan mengisi TTS (Paul Agusta), mewakili sisi artsy filmnya. Sosok-sosok misterius yang berguna merepresentasikan gagasan, ketimbang perwujudan manusia sepenuhnya sesuai realita. Keduanya seperti berasal dari film yang berbeda dengan Yenny sekeluarga.

Naskah buatan Richard berniat menggugat perspektif tradisional tentang keluarga. Bagaimana keluarga tidak melulu harus punya hubungan darah. Siapa pun bisa menjadi keluarga yang kita sayangi. Sayangnya, daripada mengeksplorasi secara mendalam, poin tersebut hanya tampil sekelebat, sebelum diposisikan sebagai twist jelang akhir.

Mungkin Richard ingin menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara keluarga sedarah dan tidak, sehingga kisahnya dipresentasikan serupa drama keluarga biasa, sambil merahasiakan fakta mengenai tokohnya. Tapi, seperti permasalahan musik si pria mumi, bagaimana penonton bisa terhubung secara emosional dengan sesuatu yang kita tidak tahu?

Richard menyimpan gagasan-gagasan. Mengenai konsep keluarga, hidup-mati, dan lain-lain. Gagasan, setelah dipoles di sana-sini, berkembang jadi penceritaan. Menunggu Bunda belum tuntas melewati fase tersebut, dan berhenti sebagai gagasan belaka. Kebetulan seusai film ini, saya langsung menonton Just Mom milik Jeihan Angga, yang mengangkat tema sama, namun dengan hasil yang berbanding terbalik.

(JAFF 2021)

REVIEW - JUST MOM

Just Mom beberapa kali memakai close-up untuk menangkap wajah sang protagonis. Tapi close-up terpenting adalah yang muncul pertama kali, di menit-menit awal. Saat itu, sadar atau tidak, penonton sudah dihipnotis, ditarik memasuki penjiwaan Christine Hakim bermain peran. Mata sang aktris menangkap hati kita. Sehingga, tatkala filmnya menampakkan ketidaksempurnaannya pun emosi tetap tersampaikan. Ikatan antara penonton dan karakter telah terjalin.

Christine Hakim memerankan Siti, yang tinggal bersama si putera angkat, Jalu (Toran Waibro), dan Mbak Sum (Dea Panendra) selaku asisten rumah tangga. Kondisi fisik Siti mulai melemah akibat kanker, namun baginya, penyakit fisik itu masih tak seberapa dibanding kerinduan akan kedua anaknya, Damar (Ge Pamungkas) dan Pratiwi (Niken Anjani), yang jarang pulang akibat kesibukan masing-masing.

Mungkin kerinduan itu yang mendasari keputusan Siti membawa pulang Murni (Ayushita), wanita hamil penderita gangguan jiwa yang ia temui di jalanan. Kehadiran Murni yang acap kali mengamuk memicu pro-kontra. Pratiwi menentang keras. Demikian pula Mbak Sum, meski penolakan sang ART cenderung dipakai untuk memancing tawa lewat reaksi-reaksi konyol Dea Panendra, yang sekali lagi jadi scene stealer.

Mengadaptasi novel Ibu, Doa yang Hilang karya Bagas D. Bawono, pasti ada satu pertanyaan yang menyelimuti kepala banyak penonton Just Mom, yakni tentang pemicu kondisi mental Murni. Kenapa jiwanya terguncang?Siapa yang menghamilinya? Kenapa ia berada di jalan? Kenapa ia sangat takut kepada gunting? Tentu mudah menarik kesimpulan lewat beberapa "petunjuk", namun ketiadaan penjelasan itu bukannya kealpaan.

Ditulis oleh sang sutradara, Jeihan Angga, bersama Nadhifa Firyal dan Carine Regina, naskahnya mendefinisikan "keluarga" secara lebih luas. Bahwa keluarga bukan cuma mereka yang punya ikatan darah. Menjaga ambiguitas mengenai masa lalu Murni makin memperkuat pesannya. Serupa Siti, penonton diminta tidak memedulikan latar belakang si gadis malang, memotretnya sebagai sesama manusia yang pantas menerima kasih sayang.

Di film bertema keluarga, meja makan kerap dipakai menggambarkan wajah sebuah keluarga, baik itu keharmonisan maupun perpecahan. Just Mom pun sama, hanya saja, komposisinya menarik. Saat tokoh-tokohnya makan bersama, praktis hanya Siti, Damar, dan Pratiwi yang sedarah. Murni entah siapa, Jalu adalah anak angkat, bahkan Mbak Sum selaku ART tidak dibiarkan makan secara terpisah. Saat itulah definisi keluarga versi Just Mom terpampang jelas.

Saya yakin banyak penonton terkejut mengetahui Jeihan Angga, yang melakoni debut layar lebarnya melalui Mekah, I'm Coming (2020), kini menggarap melodrama. Jeihan terbukti serba bisa, memiliki sensitivitas yang nampak dari pilihan shot-nya, meski kerap berlebihan memanipulasi emosi. Sedikit saja intensitas sebuah adegan meningkat, musik mengharu biru langsung ia jejalkan ke telinga penonton. Akibatnya, begitu separuh durasi berlalu, pendekatan tersebut membuat filmnya cukup melelahkan.

Tatkala Just Mom mengalami penurunan, di situlah departemen akting unjuk gigi. Tidak perlu lagi rasanya membahas detail kehebatan Christine Hakim. Segala yang ada pada dirinya berbicara. Sementara Ayushita (yang untungnya tak diberi riasan stereotipikal "orang gila") dengan "kehampaan yang tidak kosong" miliknya juga patut diberi apresiasi.

Tapi sekali lagi, pada dasarnya Jeihan punya sensitivitas. Banyak momen yang andai tak dibarengi musik pun tetap bakal menyentuh. Misalnya, saat pasca suatu peristiwa mengejutkan (sekaligus mengerikan), Jalu, Damar, dan suami Pratiwi (Haru Sandra) menemui sang ibu. Siti duduk, berlinang air mata, sedangkan si menantu bersimpuh di hadapannya. Posisi itu, ditambah pemakaian low-angle, menekankan pada betapa ditinggikannya sosok ibu, terutama di budaya Jawa yang jadi latar film ini. Pun ending ditambah kredit penutupnya, jelas ampuh mengoyak perasaan, selaku penekanan bahwa Just Mom dibuat berdasarkan kerinduan penuh hormat kepada ibu.

(JAFF 2021)

REVIEW - A HERO

Ketika SD, saya suka sekali PPKn. Bukan karena materinya, tapi sebegitu mudahnya mendapat nilai 100 di mata pelajaran tersebut. Batasan antara benar dan salah begitu kentara. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul di ulangan adalah, "Apa yang harus dilakukan bila kamu menemukan uang di jalan?". Tentu mengembalikan ke sang pemilik" jadi jawabannya. Dulu saya berpikir, bila berperilaku sesuai jawaban soal PPKn, saya akan hidup bahagia sebagai warga negara yang baik.

Sayangnya realita tidak sesederhana ulangan PPKn, dan A Hero garapan Asghar Farhadi memotret kompleksitas tersebut, di mana definisi "berbuat baik" dipertanyakan. Kasusnya sama seperti soal di atas. Rahim (Amir Jadidi), yang dipenjara akibat gagal membayar utang, mencuri simpati publik pasca mengembalikan tas berisi koin emas, yang konon ia temukan saat sedang mendapat jatah dua hari keluar dari penjara.

Namanya dielu-elukan. Bagaimana tidak? Seorang narapidana yang terlilit kesulitan finansial, memilih bertindak jujur, walau berpeluang mengambil emas yang dapat dipakai melunasi utangnya. Penonton rasanya setuju. Kita lebih dulu tahu beberapa rahasia Rahim sebelum tokoh-tokohnya, tapi sulit menampik kesan, bahwa di luar kesalahan-kesalahannya, ia memang orang baik.

Baik keluarga maupun kenalannya, menyambut kepulangan Rahim selama dua hari dengan hangat. Pembawaan Jadidi pun memperkuat kesan itu. Senyumnya memancarkan kerendahan hati, layaknya pria kampung yang mendadak berkesempatan muncul di televisi nasional. Ada kebanggaan bercampur rasa malu. Tapi seiring waktu, bersamaan dengan berbagai titik balik yang dilempar Farhadi, Jadidi juga membawa ambiguitas ke dalam permainannya.

A Hero bermula sebagaimana drama biasa. Secara lebih spesifik, drama khas Iran yang kerap kita temui di festival-festival. Rahim mesti berurusan dengan Bahram (Mohsen Tanabandeh) yang "memenjarakannya", menata hubungan dengan puteranya (Saleh Karimai) yang mempunyai gangguan bicara, sembari diam-diam menjalin asmara dengan kekasihnya, Nazanin (Sarina Farhadi kembali tampil di film ayahnya sejak A Separation).

Tapi jika anda familiar dengan karya-karya Farhadi, tentu tahu, walau berkutat di tema serupa, sang sutradara mengusung gaya yang berbeda dibanding para kompatriotnya. Bukan cuma urusan tempo. Jumlah shot Farhadi lebih banyak, misalnya dibanding nama-nama seperti Jafar Panahi atau Abbas Kiarostami yang menggemari gambar statis. Hasilnya lebih dinamis, sekaligus (agak) lebih bersahabat untuk penonton awam.

Maka terasa wajar tatkala A Hero pun bergerak ke arah yang berbeda. Makin jauh alur bergulir, makin jauh juga A Hero beranjak dari wujud drama konvensional. Lalu makin banyak fakta mengejutkan terungkap, makin sukar ditebak arahnya. Tetapi lebih sukar lagi mendefinisikan "kebaikan" di sini.

Apakah Rahim memang berbuat baik? Ataukah itu sebatas kewajaran yang tak semestinya dirayakan? Adakah perbedaan antara "kebaikan" dengan "niat baik"? Apakah kebaikan kehilangan nilainya bila didasari niat yang kurang baik? Menjadi semakin runyam, sewaktu kebaikan dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan, permainan bersenjatakan media, dan kultur modern media sosial. A Hero jadi gambaran, betapa di era post-truth seperti sekarang, pemaknaan atas kebaikan dan kebenaran tidak lagi semudah menjawab soal ulangan PPKn.

Kemasannya tidak melulu serius. Naskah buatan Farhadi kental satir, yang secara cerdik dan tajam, mengajak kita menertawakan kekonyolan para "pentolan" era post-truth. Terkait penyutradaraan, Farhadi masih jagonya membungkus perdebatan. Bahkan aksi tukar opini yang tak dibarengi teriakan-teriakan pun mampu tersaji intens. Tapi pengarahan terbaiknya hadir di shot penutup, ketika menunjukkan garis batas antara kebebasan dan kungkungan. Garis yang terlihat tipis, namun sejatinya amatlah tebal.

(JAFF 2021)

DARI BENCI JADI CINTA, INI DIA SINOPSIS DRAMA 'SWEET SIN'

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kini selain drama Korea, ketenaran drama Thailand pun juga sangat melejit belakangan ini. Selain karena aktor dan aktrisnya yang memiliki paras sempurna, drama yang berasa dari Thailand juga banyak yang memiliki alur cerita yang sangat seru untuk disaksikan bersama keluarga, kerabat dekat maupun orang terkasih. Berbicara mengenai drama yang berasal dari Thailand, bila kamu merupakan fans dari drama-drama Thailand, maka wajib bagi kamu untuk mencoba salah satu drama asal Thailand yang berjudul Sweet Sin (Tra Barb See Chompoo) yang sangat asyik ditonton karena genrenya yang romantis dan juga melodrama sehingga bisa membuat perasaanmu naik turun ketika menyaksikannya!

Drama yang dibintangi oleh pemain yang sangat cantik dan ganteng, Bua Nalinthip Sakulongumpai dan Pon Nawasch Phupantachsee ini menceritakan tentang drama dengan alur cerita klasik yang berawal dari musuh hingga menjadi saling cinta. Patsakorn yang diperankan oleh Pon Nawasch Phupantachsee merupakan pewaris miliarder yang berwajah sangat tampan namun memiliki sifat yang sangat dingin. Wataknya berubah terhadap ayahnya semenjak ibunya meninggal dunia. Namun, kehidupannya mulai berubah semenjak ada Kangsadan yang diperankan oleh Bua Nalinthip Sakulongumpai hadir di dalam kehidupannya, Patsakorn pun tidak mampu untuk menyembunyikan ketertarikannya kepada gadis yang memiliki sifat lancing namun baik hati ini, meskipun awalnya ia bersumpah untuk tidak akan pernah jatuh hati kepada Kangsadan.

Suatu hari, Kangsadan akhirnya dianggap sebagai anak perempuannya sendiri oleh Ayah Patsakorn dan membawanya untuk tinggal bersama. Hal ini tentu membuatnya geram sehingga ia memutuskan untuk memalingkah punggungnya dan pergi dari keluarganya sendiri. Setelah ia pergi selama empat tahun, Patsakorn pun kembali sebagai seorang pengusaha kaya yang tanpa dan juga menawan dan berniat untuk merebut semua hak yang ia miliki dan menjadikan Kangsadan sebagai orang pertama yang akan ia balaskan dendamnya. Rencana Patsakorn untuk dendam kepada Kangsadan dengan terus memperlakukannya dengan buruk tentunya tidak berjalan sesuai dengan lancar karena Patsakorn mulai jatuh cinta kepada Kangsadan, begitu pula sebaliknya.

Drama yang bergenre komedi, romantis, keluarga dan melodrama satu ini pertama kali tayang perdana pada tanggal 16 November 2018 dengan total 24 episode dan durasi 45 menit pada setiap episodenya. Setelah mengenal karakter dan juga alur cerita singkat di atas, pastinya kamu tertarik untuk mencoba menyaksikan drama unik yang satu ini, bukan? Jika menyaksikan drama Thailand Sweet Sin (Tra Barb See Chompoo) bersama keluarga, kerabat ataupun orang terkasih pada akhir pekan sudah dipastikan akan sangat seru sekali untuk dilakukan. Maka dari itu, yuk langsung saja masukkan drama yang satu ini ke dalam daftar tontonan kamu dan langsung saksikan hanya di Viu!

Paid Promote with Viu

REVIEW - KADET 1947

Para kadet tanpa pengalaman terbang, melaksanakan misi pemboman udara pertama Indonesia. Sebuah premis yang "seksi". Menggoda, karena bisa ditarik menuju banyak aspek. Tontonan perang epik? Bisa. Cerita from-zero-to-hero? Bisa. Kisah pemantik nasionalisme? Jelas bisa. Bahkan mungkin inilah yang paling utama. Bagaimana kecintaan terhadap tanah air mampu menyulut semangat pemuda untuk menantang kemustahilan.

Rahabi Mandra dan Winaldo Swastia menyutradarai sekaligus menulis naskah film ini, yang ide pembuatannya muncul kala sang produser, Celerina Judisari, membaca artikel Pemboman Udara Pertama Indonesia yang dipublikasikan Historia. Jika artikel tersebut merangkum jalannya misi secara detail, maka Kadet 1947 berusaha mengelaborasi kisah yang melatari peristiwa itu.

Ada tujuh kadet yang terlibat: Sutardjo Sigit (Bisma Karisma), Mulyono (Kevin Julio), Suharnoko Harbani (Omara Esteghlal), Bambang Saptoadji (Marthino Lio), Sutardjo (Wafda Saifan), Dulrachman (Chicco Kurniawan) dan Kapoet (Fajar Nugra). Tapi nantinya, cuma Sigit, Mulyono, Harbani, Saptoadji, dan Sutardjo yang benar-benar diberi porsi memadai. Sisanya sebatas pelengkap, atau comic relief.

Mereka bertugas di markas TNI AU Maguwo, dibawah pimpinan Adisucipto (Andri Mashadi), yang nantinya sempat digantikan oleh Halim Perdana Kusuma (Ibnu Jamil) kala ia menjalankan misi ke luar negeri. Di antara ketujuh kadet, Saptoadji paling berhasrat untuk terbang, terlibat langsung di medan pertempuran yang dipicu Agresi Militer I Belanda. Keinginan itu membuatnya kerap terlibat masalah, hingga berkonflik dengan Harbani dan Mulyono. Sedangkan Sigit konsentrasinya terpecah, antara memenuhi impian menjadi pilot, dan kerinduan terhadap sang kekasih, Asih (Givina Lukita), yang kebetulan tinggal di zona berbahaya.

Jika film perang sarat aksi yang anda harapkan, maka bersiaplah kecewa. Berdurasi sekitar 111 menit, baru setelah satu jam filmnya menyuguhkan itu, sewaktu pesawat Belanda membombardir Maguwo. Hanya ada satu baku tembak singkat di antaranya, yang juga jadi sarana menampilkan Jenderal Soedirman (Indra Pacique), melengkapi cameo figur bersejarah selain Soekarno (Ario Bayu). Sisanya lebih menyoroti konflik internal antar kadet, serta sempilan misi yang rasanya merupakan sisi fiktif dari "kisah nyata" ini.

Bukan masalah, mengingat para protagonisnya memang bukan figur-figur yang (semestinya) berada di garis depan. Masalahnya adalah, tatkala pemboman yang dinanti tiba, eksekusinya justru antiklimaks. Saya paham alasan pembuatnya lebih sering menyorot isi kokpit. Apalagi kalau bukan CGI. Biarpun kualitasnya cukup solid, menambah kuantitas tentu berisiko melahirkan momen-momen CGI yang tampak kasar.

Tapi silahkan baca artikel Historia. Di situ ada banyak gambaran soal kesulitan para kadet di tengah misi, yang seluruhnya terjadi dalam kokpit. Kesulitan yang terjadi akibat keterbatasan sumber daya, pula minimnya jam terbang. Kadet 1947 mengesampingkan hal-hal yang berpotensi membangun intensitas klaustrofobik itu, lalu menyajikan pemboman yang harusnya jadi jualan utama secara ala kadarnya. Terlalu singkat, terlalu datar.

Padahal saya mengapresiasi bagaimana tim artistik mampu membangun tampilan filmnya dengan meyakinkan. Sebutlah bangkai-bangkai pesawat, hingga kampung tempat tinggal Asih yang terletak di tebing pinggir laut. Begitu juga keputusan Rahabi dan Winaldo, untuk menekan pesan-pesan nasionalisme agar tak berlebihan. Misal saat para kadet menyanyikan lagu Padamu Negeri. Di situ, kedua sutradara memilih menekankan keintiman alih-alih semangat menggebu. Keintiman tujuh pemuda, yang meski hati mereka terbakar api perjuangan, rasa takut akan kematian dan berpisah dengan orang-orang tercinta pastilah menggelayuti.

Paparan dramanya mungkin cenderung setengah matang. Selain Sigit, penokohan kadet-kadet lain kurang kedalaman. Begitu pula beberapa gagasan, termasuk "Apakah memiliki orang tercinta saat perang bakal membebani atau menambah motivasi?", yang sekadar dilontarkan namun tak pernah benar-benar dieksplorasi. Untunglah kedua sutradara sanggup menggulirkan penceritaan dengan baik, nyaman diikuti, lewat permainan tempo yang tepat guna.

Departemen akting turut berjasa membuat Kadet 1947 layak diberi kesempatan. Marthino dan Bisma memang sempat tersandung pemakaian bahasa yang terlampau modern (sama-sama melontarkan "gitu dong"), namun itu bisa saja kealpaan naskah. Pun mengherankan ketika dua sutradara memilih membiarkannya (terutama adegan Bisma, di mana kamera menyorot langsung wajahnya). Di luar itu, solid. Bisma masih likeable, sementara Marthino membuktikan kepantasan sebagai salah satu "properti terpanas" industri film lokal belakangan ini. Berlawanan dengan Marthino, Kevin Julio adalah sosok underrated. Sejak Sweet 20 (2017) penampilannya selalu memuaskan, tetapi belum juga memperoleh pengakuan semestinya.

REVIEW - YOWIS BEN 3

Seri Yowis Ben, dari judul pertama hingga ketiga, tidak pernah mengalami peningkatan berarti. Baik kekurangan maupun kelebihannya selalu sama. Tapi kelebihannya terkait identitas. Ada identitas kuat yang dipahami betul oleh para penggemarnya, sehingga wajar bila jumlah penontonnya stabil di kisaran yang tinggi (film pertama 935 ribu, film kedua satu jutaan). Itu juga alasan saya terus kembali, termasuk untuk Yowis Ben Finale di akhir tahun nanti, biarpun tak pernah menyebut diri sebagai "penggemar".

Identitas tersebut berupa candaan. Gojek kere. Menontonnya bak sedang duduk santai di warung kopi sederhana sembari ngobrol ngalor ngidul bersama teman-teman hingga tengah malam. Adakah obrolan berbobot? Mungkin tidak. Bisa jadi esok pagi detail obrolannya sudah terlupakan, tapi kita ingat, bahwa saat itu kita bersenang-senang.

Alkisah, Yowis Ben kini semakin tenar. Tur keliling Jawa tengah dilakoni Bayu (Bayu Skak), Doni (Joshua Suherman), Nando (Brandon Salim), dan Yayan (Tutus Thomson). Apalagi selain Doni, masing-masing mempunyai pasangan suportif. Bayu dengan Asih (Anya Geraldine), Nando dengan Stevia (Devina Aureel), sedangkan Yayan dan Mia (Anggika Bolsterli) bahagia berkat keberadaan putera mereka, Singo (tentu nama unik si bayi dijadikan running joke menggelitik sepanjang durasi).

Sayangnya, rentetan masalah segera menghampiri. Nando terjebak dilema karena ingin berkuliah di luar negeri, sementara keluarga Bayu dan Doni sama-sama terlilit kesulitan finansial. Masalah terpelik dihasilkan Cak Jon (Arief Didu), yang belakangan sulit fokus pada pekerjaannya. Terlebih saat mantannya, Rini (Putri Ayudya), mendadak muncul, dalam posisi telah bertunangan dengan Arjuna (Denny Sumargo), seorang tentara.

Seperti saya sebutkan di atas, Yowis Ben terasa seperti obrolan ngalur ngidul, sebab memang demikian alurnya dikemas. Tidak tertata. Misalnya first act yang tampil layaknya road movie, namun tanpa destinasi pasti. Sebatas kedok agar naskah buatan Fajar Nugros dan Bayu Skak bisa melempar lelucon-lelucon secara acak.

Pun memasuki menit-menit berikutnya, penceritaan semakin sulit fokus akibat jumlah konflik yang turut bertambah. Apalagi Yowis Ben 3 adalah bagian pertama dari dua bagian babak final, sehingga jangankan resolusi, beberapa konflik bahkan belum terurai secara memadai. Alurnya tampak seperti keping-keping puzzle yang berserakan di lantai.

Tapi bukankah Yowis Ben memang senantiasa begitu? Poin-poin di atas dituliskan karena tetap merupakan kelemahan, tetapi sejak sebelum film dimulai, saya sudah mengantisipasinya, memilih untuk menerimanya, dan tidak lagi ambil pusing. Saya datang untuk menertawakan gojek kere para anggota Yowis Ben, Cak Jon, dan Kamidi (Erick Estrada).

Biarpun cenderung hit-and-miss (juga masalah lama), secara keseluruhan, saya menikmatinya. Saya yakin target pasarnya bakal berpikiran serupa. Saya tertawa setiap ada yang terkejut mendengar nama "Singo". Saya tertawa ketika lelucon "batuk dan batik" dilontarkan, walau telah berkali-kali menyaksikannya di trailer. Saya tertawa membaca papan bertuliskan "Band Liyo". Imajinasi liar cenderung ngawur, pelesetan receh, hingga pisuhan-pisuhan, semua itu adalah wujud hiburan yang dekat.

Ada satu keunggulan di luar komedinya. Di babak akhir, Arief Didu dan Bayu Skak memamerkan kemampuan akting drama mereka. Saya cukup terkejut melihat Bayu. Ini penampilan terbaiknya. Penonton Jawa mungkin juga merasakan, bagaimana menusuknya kata-kata yang Bayu ucapkan. Kata bernada penyesalan akibat bersikap "durhaka" terhadap keluarga, yang rasanya takkan sekuat itu dampaknya bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Itulah yang disebut identitas.

REVIEW - ENCANTO

Sebelum menu utama Far From the Tree terlebih dahulu diputar. Berkisah tentang rakun yang kerepotan menjaga anaknya, kala ia sedang mencari makan, animasi pendek ini bicara soal proses belajar generasi muda, agar kelak bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Encanto pun serupa, walau kali ini, alih-alih menggantikan peran, si generasi muda turut mengajak generasi tua untuk berbenah, kemudian bersama-sama menyongsong era baru yang lebih baik.

Keluarga Madrigal dikenal atas keajaiban mereka. Berkat lilin ajaib yang didapat sang matriarch, Abuela (María Cecilia Botero), begitu mencapai usia tertentu, seluruh anggota keluarga mendapatkan kekuatan berbeda-beda. Tapi, tidak seperti Isabela (Diane Guerrero), kakak sulungnya yang dikagumi lewat kemampuan membuat bunga mekar di mana saja, maupun Luisa (Jessica Darrow) si kakak kedua yang jadi andalan berkat fisiknya, Mirabel (Stephanie Beatriz) dianggap tidak spesial. Dialah satu-satunya Keluarga Madrigal yang tidak dianugerahi kekuatan.

Bagaimana bisa? Lupakan sejenak soal tetek bengek keajaibannya, sebab kondisi serupa kerap kita temui di realita. Bayangkan sebuah keluarga. Mungkin kedua orang tua punya jabatan tinggi, harta melimpah, pula amat disegani. Sedangkan anak-anaknya, entah sudah mendapatkan pekerjaan bergaji besar, atau sangat berprestasi di sekolah. Lalu ada salah satu anak yang tidak menonjol di bidang apa pun. Orang-orang, termasuk orang tua dan saudaranya, semua berujar, "Kok dia bisa beda banget ya?".

Perbedaan tadi membuatnya dipandang sebelah mata, atau bahkan tidak dipercaya. Sehingga, sekeras apa pun si anak mencoba membuktikan diri, selama ia masih berbeda, eksistensinya bakal terus dikesampingkan. Kira-kira demikian kondisi Mirabel.

Naskah buatan Charise Castro Smith dan Jared Bush menyusun deretan konflik relatable, yang biarpun diisi hal-hal magis, tetap membumi, dan tentu saja emosional. Tidak ada antagonis di sini. Tidak ada monster mengerikan, tidak ada manusia jahat, tidak ada pula kutukan yang mesti dihapus. Musuh karakternya adalah "ekspektasi". Keluarga berekspektasi semua anggotanya sempurna. Ekspektasi yang memberikan tekanan luar biasa jika gagal dipenuhi. Pun bagi yang berhasil, bukan berarti kedamaian selalu mengiringi, karena bisa jadi kesempurnaan itu berupa kepalsuan yang terpaksa ditempuh.

Selain menulis naskah, Jared Bush juga duduk di kursi sutradara bersama Byron Howard (Bolt, Tangled, Zootopia), dan keduanya piawai merangkai gambar-gambar indah kaya warna, terutama di sekuen musikal, yang seperti ceritanya, bernuansa magis. Lagu-lagu hasil komposisi Lin-Manuel Miranda masih catchy, meski secara keseluruhan masih berada di bawah karya-karya terbaiknya. Dos Oruguitas (Two Oruguitas), sebuah nomor akustik yang mengiringi salah satu momen paling menyentuh sepanjang filmnya, jadi favorit saya.

Cukup disayangkan, babak ketiganya tampil agak buru-buru. Para penulis naskah bak kebingungan mengakali ketiadaan antagonis konvensional kala menyusun klimaksnya. Setidaknya, third act tersebut mampu menautkan segala permasalahan, lalu membawanya mengerucut ke satu arah, yakni perihal memperjuangkan keluarga (dan komunitas). Bahwa salah satu lawan dari perjuangan adalah, tatkala seiring waktu, individu lupa akan alasannya memperjuangkan hal itu.

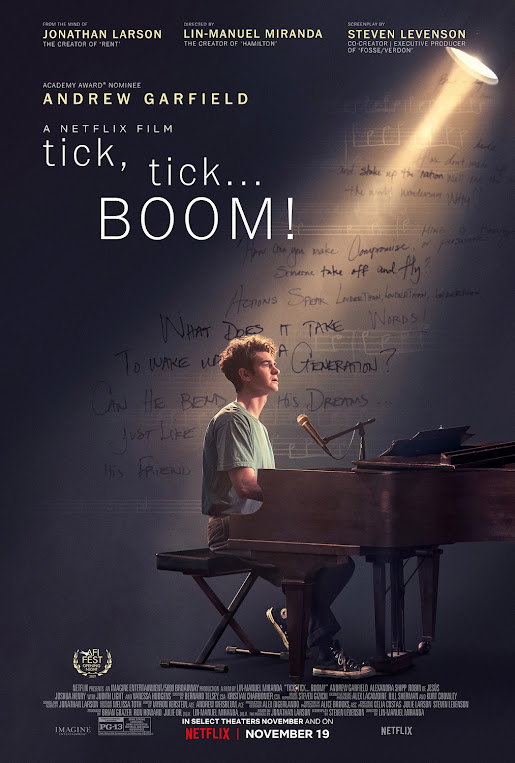

REVIEW - TICK, TICK... BOOM!

Seperti protagonis Tick, Tick... Boom!, saat ini saya berumur 29 tahun. Hanya tersisa beberapa bulan lagi menginjak "kepala tiga", yang kerap disebut "akhir masa muda". Belum menikah, belum merasa mapan, pula masih terombang-ambing antara terus menempuh jalur sesuai keinginan, atau mesti menyerah pada sistem.

Mengadaptasi musikal berjudul sama karya Jonathan Larson, Tick, Tick... Boom! juga menandai debut penyutradaraan Lin-Manuel Miranda. Sulit dipercaya memang. Rasanya beberapa orang bakal mengira Hamilton dan In the Heights merupakan garapannya, melihat bagaimana nama Miranda jadi jualan utama. Pun terkait hasilnya, Tick, Tick... Boom! tidak seperti garapan seorang debutan. Sangat matang.

Kisahnya bertindak selaku biografi Larson (Andrew Garfield), walaupun filmnya sendiri menyatakan bahwa ada beberapa bagian fiktif yang berasal dari imajinasi Larson (Tick, Tick... Boom! versi musikal panggung adalah semi-autobiografi).

Terdapat dua latar waktu. Pertama tahun 1992, saat Larson mementaskan Tick, Tick... Boom! bersama kedua rekannya, Roger (Joshua Henry) dan Karessa (Vanessa Hudgens begitu mencuri perhatian di atas panggung). Pertunjukan itu berupa monolog, yang tak jarang bak stand-up comedy, sebab Larson justru mengajak penontonnya untuk menertawakan rentetan kemalangan yang ia derita. Ketimbang meratapi, sang seniman memilih merayakan ironi.

Kemalangan yang dimaksud, hadir pada latar waktu kedua filmnya, yakni 1990, tatkala Larson mempersiapkan lokakarya bagi musikal perdananya, Superbia. Sudah berkali-kali pitching-nya ditolak, dan kini Larson merasa hampir kehabisan waktu. Ulang tahun ke-30 makin dekat, namun belum juga ia meraih kesuksesan. Masih tinggal di apartemen bobrok, bekerja di sebuah diner, sementara kekasihnya, Susan (Alexandra Shipp) tengah mempertimbangkan menerima tawaran pekerjaan di kota lain. Pekerjaan yang tak sesuai impian, tetapi menjamin kestabilan ekonomi.

Di situlah dilema memuncak. Apakah menyerah jadi pilihan? Sahabatnya, Michael (Robin de Jesús), yang dahulu bercita-cita menjadi aktor broadway pun kini sudah banting setir bekerja di bidang periklanan, dan belum lama ini, pindah ke sebuah apartemen mewah. Ataukah sebaiknya Larson terus berjuang, walau ada risiko menemui kegagalan? Bagaimana jika kegagalan menghampiri setelah melakukan begitu banyak pengorbanan?

Naskah milik Steven Levenson mampu mewakili kegelisahan fase quarter-life crisis. Larson (dan para pemimpi lain di luar sana) memang ngotot, tetapi tidak naif. Bayangan-bayangan mengerikan seputar kegagalan pasti selalu terlintas. Mengerikan, sebab jika itu terjadi, besar kemungkinan tak cuma mimpi saja yang mati, pula prinsip, nilai-nilai, serta identitas diri.

Jangan salah, Tick, Tick... Boom! bukan sedang menyalahkan orang-orang seperti Michael yang memutuskan berpindah jalur. Hal itu sah-sah saja. Menyerah pada realita bukan aksi pecundang, melainkan upaya mengejar kebahagiaan dalam bentuk berbeda. Naskahnya tidak "mendorong" agar kita terus mengejar mimpi, melainkan "merangkul" sembari menyatakan bahwa kengototan itu bukanlah kesalahan. Bahwa tidak masalah bila kita terus mencoba menggapai kesuksesan selepas menginjak usia 30 tahun.

Alurnya melaju cepat, pula bergerak cukup liar. Hanya dalam beberapa detik, satu rangkaian sekuen bisa terdiri atas begitu banyak shot, begitu banyak adegan, dari latar waktu atau situasi yang biarpun berbeda, masih terhubung oleh benang merah yang sama, guna mewakili suatu gagasan. Departemen penyutradaraan dan penyuntingan bekerja dengan amat baik, sehingga deretan kekacauan yang mewakili keliaran isi kepala sang tokoh (biopic yang bagus tidak hanya menceritakan kehidupan seseorang, tapi juga mewakili jiwanya) tetap terjalin rapi.

Musikal adalah karya yang sangat ekspresif. Logika dikesampingkan demi memberi ruang bagi pengekspresian rasa. Saya menyebut Miranda tidak nampak seperti debutan, karena luar biasanya ia menuangkan rasa dalam kemasan sarat imaji. Beberapa CGI kasar memang mengurangi dampak emosi di beberapa titik, namun kekurangan itu dibayar lunas oleh momen-momen lain, termasuk konklusi powerful, tatkala sebuah lagu yang kita semua tahu, secara tidak terduga mengakhiri cerita dengan indah.

Saya yakin Andrew Garfield bakal menyabet nominasi Oscar keduanya tahun depan (kemungkinan berhadapan dengan Will Smith, Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, dan Benedict Cumberbatch). Inilah performa terlengkap sang aktor. Segala macam gestur dan ekspresi, baik besar atau yang cenderung subtil, dipamerkan. Terkadang ia jatuh, untuk kemudian bangkit. Terkadang ia kacau, sebelum mampu menata diri. Demikianlah dinamika hidup para pemimpi. Here's to the ones who dream.

(Netflix)

3 FAKTA MENARIK "WRITE ME A LOVE SONG", DRAMA ORIGINAL BARU DARI VIU

Penggemar serial drama di tanah air sebentar lagi akan disuguhi drama romantis terbaru, Write Me a Love song yang akan tayang pada akhir November. Write Me a Love song adalah serial romantis persembahan Viu Original, diproduksi oleh Emil Heradi yang juga pernah memproduksi VIU Original lain, yakni Pretty Little Liars. Emil Heradi sendiri pernah memenangkan penghargaan Sutradara Film Panjang Terbaik pada ajang Festival Film Indonesia 2017. Jadi sinetron besutannya pun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya.

Write Me A Love Song ini memiliki 10 episode, dengan durasi 45 menit di setiap episodenya. Drama ini menggabungkan musik dan idealisme anak muda dengan romansa di dalamnya. Write Me a Love Song bercerita tentang Valentino Kun (Bio One), penyanyi sekaligus pencipta lagu yang sedang berjuang mendapatkan kontrak rekaman. Sayang, kemampuannya menciptakan lagu bertema cinta ternyata tidak begitu bagus. Karena, meskipun lahir di hari Valentine, ia belum pernah merasakan jatuh cinta.

Demi bisa menulis lagu cinta yang bagus dan mengejar mimpinya menjadi musisi sukses, Kun berusaha menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Namun tentu saja hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Selain merasakan cinta, Kun pun harus merasakan patah hati karena hubungannya tersebut. Apakah akhirnya Kun berhasil menciptakan lagu hit sekaligus mendapatkan cinta dalam hidupnya? Sembari menunggu kisah hidup Kun pada akhir November nanti di VIU, mari cek dulu beberapa fakta menarik terkait serial drama yang seru untuk disimak ini.

Dibintangi oleh Pemeran Papan Atas Indonesia

Pemilihan pemain merupakan salah satu faktor utama keberhasilan sebuah sinetron. Untuk itu, Write Me a Love Song menggandeng banyak pemeran papan atas Indonesia, seperti Bio One, Marsha Aruan, Dinda Kirana, Naomi Zaskia, Omar Daniel dan Andri Mashadi, yang sudah banyak membintangi sinetron dan film Indonesia, sehingga akting mereka pun tidak perlu dipertanyakan lagi.

Disutradarai oleh 2 Sutradara

Selain menjadi produser, Emil Heradi juga berperan sebagai sutradara utama Write Me a Love Song, di mana ia berkolaborasi dengan seorang sutradara lainnya dalam mengarahkan sinetron ini. Menarik disimak, bagaimana dua orang dengan ide berbeda, bersatu untuk menciptakan cerita menarik. Bisa dipastikan setiap episode memiliki warna tersendiri hasil dari kolaborasi mereka.

Tantangan Bagi Bio One

Sebelum bermain dalam Write Me a Love Song, Bio One pernah membintangi sejumlah film Indonesia, di antaranya Menunggu Pagi (2018), Rembulan Tenggelam di Wajahmu (2019), dan Rentang Kisah (2020). Kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan, pun ia tidak segan mengubah penampilan, seperti melakukan diet ketat demi menampilkan akting sempurna sesuai dengan perannya.

Berperan sebagai Valentino Kun, Bio One mengaku tertantang berperan sebagai musisi idealis. Pada dasarnya, ia sendiri gemar mendengarkan musik dan memainkan alat musik, namun memerankan musisi tentunya membawa hal berbeda. Karena ia harus memahami musik lebih dalam, sehingga lewat perannya sebagai Valentine Kun, Bio One mengaku banyak mempelajari hal baru terkait musik.

(Paid Promote with VIU Indonesia)

REVIEW - LOSMEN BU BROTO

Dapatkah tradisi berdiri beriringan dengan modernisasi? Berbeda dengan dunia barat, aspek kultural membuat obrolan soal perspektif kekinian di Indonesia jadi terkesan rumit. Kenapa ada kata "terkesan"? Sebagaimana disampaikan Losmen Bu Broto, menyikapi modernisasi di tempat yang menjunjung tinggi tradisi, sejatinya sederhana. Bukalah pintu hati, alih-alih sibuk berteori.

Mengadaptasi serial televisi Losmen (pernah diangkat ke layar lebar dalam Penginapan Bu Broto pada 1987, pun serial versi baru yang berjudul Guest House: Losmen Reborn tayang di TVRI hingga tahun ini), film ini berlatar di Yogyakarta. Sungguh pas. Sebagai salah satu penduduknya, saya tahu problematika ini memang tengah disoroti. Mana modernisasi destruktif mana modernisasi konstruktif? Mana yang mesti diserap, mana yang sebaiknya dibuang?

Pak Broto (Mathias Muchus) dan Bu Broto (Maudy Koesnaedi) mengelola Losmen Bu Broto bersama ketiga anak mereka: Pur (Putri Marino), Sri (Maudy Ayunda), dan Tarjo (Baskara Mahendra). Bisa ditebak dari nama losmen, Bu Broto merupakan matriarch yang mengatur segalanya, dari perihal losmen hingga kehidupan anak-anaknya.

Sri paling terganggu oleh dinamika itu. Di tengah kesibukan mengurus losmen, ia tetap meluangkan waktu bernyanyi di cafe. Menyanyi memang passion-nya. Sri pun menjalin hubungan dengan Jarot (Marthino Lio), seniman yang kerap menginap di losmen. Kedua hal tersebut ditentang sang ibu.

Losmen Bu Broto bernuansa tradisional, baik desain bangunan, perabot, sampai pakaian para karyawan. Tapi pelayanannya tidak kuno. Misalnya terkait menu makanan tamu yang dibebaskan sesuai pesanan. Itu contoh kecil akulturasi dalam film ini. Elemen lebih esensial dapat dilihat pada bagaimana naskah buatan Alim Sudio menggambarkan tiga tokoh utama wanita, serta konflik yang melibatkan mereka.

Bu Broto adalah matriarch di negeri penuh patriarch, bukan karena paling tua, bukan pula karena sang suami telah tiada, melainkan karena sebegitu tangguh dia. Tapi Bu Broto memegang teguh prinsip berlandaskan tradisi. Sosoknya tradisional, namun tak tertinggal. Maudy Koesnaedi cemerlang menghidupkan kekokohan Bu Broto.

Lalu ada Pur, yang belum juga bisa melupakan kekasihnya, Anton (Darius Sinathrya), yang meninggal akibat kecelakaan. Bagaimana Pur menjalani hidup bersama luka selama setahun belakangan, kemudian berproses untuk bisa memaafkan semua termasuk dirinya sendiri, merupakan bentuk kekuatannya. Putri Marino luar biasa di sini, tidak menyisakan kekosongan rasa, sekalipun sedang berdiam diri. Puncaknya dalam sebuah perdebatan antara Pur dan ibunya. Cara Putri mengucap "Benar ya bu?" sembari berurai air mata, adalah perwujudan "nerimo" yang mengoyak hati.

Apabila Bu Broto ada di ekstrim kanan, dan Pur berdiri di tengah, maka Sri adi ekstrim kiri. Dialah yang membawa sudut pandang kekinian memasuki losmen (membuat saya makin mempertanyakan peran Tarjo). Ketika Sri hamil di luar nikah, di situlah para penghuni losmen dihadapkan pada dua pilihan: mengusir "kekinian" itu, atau membukakan pintu?

Ketiga wanita itu punya perspektif tentang alasan pengambilan sebuah sikap. Seringkali perspektif mereka saling bertentangan. Menurut Losmen Bu Broto, solusinya adalah dengan memahami perspektif masing-masing, yang didasari hati, selaku pondasi nilai kekeluargaan. Nilai keleluargaan sendiri adalah bagian tradisi, dan naskahnya secara cerdik menjadikan itu sebagai "pembuka pintu", alih-alih tembok penghalang modernisasi.

Kekurangan naskahnya terletak pada minimnya presentasi soal pentingnya peran Sri di losmen. Dia digambarkan sebagai anak terpintar, tapi contoh nyata di lapangan tak pernah benar-benar kita lihat. Apa sesungguhnya keahlian Sri kurang terpapar jelas. Alhasil, saat di satu titik ia "pergi" sampai membuat pelayanan losmen kacau balau, agak sulit mempercayai masalah itu.

Di kursi penyutradaraan, duduklah Ifa Isfansyah dan Eddie Cahyono (film panjang pertamanya sejak Siti). Setelah kredit pembuka yang dikemas segar nan kreatif lewat pemanfaatan berbagai properti, kedua sutradara membawa film ke nuansa yang sedikit berbeda. Cenderung bersabar dalam menggulirkan alur tapi tidak draggy. Gaya yang sebenarnya selaras dengan karya-karya kedua sutradara sebelum ini, terutama Eddie.

Sehingga terasa inkonsisten tatkala keduanya memilih metode dramatisasi yang formulaik, bahkan repetitif. Selalu melibatkan air mata dan pelukan, yang hampir seluruhnya dibungkus menggunakan penataan kamera nyaris serupa. Sekali-dua kali mungkin masih berdampak, tapi jika terlalu sering, apalagi dalam waktu berdekataan, kekuatannya berkurang. Untungnya ada penampilan kuat trio aktrisnya, yang membuat tiap rasa tersampaikan. Pun kelemahan itu sama sekali tidak memengaruhi status Losmen Bu Broto sebagai satu dari sedikit film Indonesia, yang jeli dan benar-benar sukses memaparkan peleburan tradisi dan modernisasi.

REVIEW - VENOM: LET THERE BE CARNAGE

Venom: Let There Be Carnage akan lebih banyak diingat dan dibicarakan karena mid-credits scene miliknya, yang signifikansinya mungkin setara dengan kemunculan Nick Fury di Iron Man 13 tahun lalu. Pun nampaknya banyak penonton lebih menantikan adegan tersebut (bocoran telah banyak bertebaran) ketimbang filmnya sendiri, yang seolah sama tidak sabarnya untuk segera mengakhiri penceritaan.

Ditangani Andy Serkis, film ini bergerak secepat pengendara mobil yang mendadak dilanda sakit perut. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana bisa dari titik A, kita sekarang sudah berada di titik B? Pertanyaan-pertanyaan itu terkadang timbul di benak saya kala menonton.

Setidaknya Venom: Let There Be Carnege adalah peningkatan dibanding pendahulunya. Kuncinya terletak di hubungan antara Venom dan Eddie Brock (Tom Hardy), yang diperkuat elemen bromance-nya oleh naskah buatan Kelly Marcel (Fifty Shades of Grey, Venom, Cruella). Brock ingin menata kembali hidupnya dengan tenang, sedangkan Venom sebaliknya, berhasrat untuk terus menjadi "Letha Protector", guna meringkus (lalu mengunyah kepala) para penjahat.

Interaksi keduanya tersaji menghibur. Komedi memang keunggulan utama filmnya. Hardy punya comic timing mumpuni, baik kala memerankan Eddie Brock yang lelah atas segala kekacauan di sekitarnya, maupun mengisi suara Venom, si symbiote dengan mulut tanpa filter serta selera humor gelap. Peggy Lu kembali menjadi Mrs. Chen sang pemilik toko kelontong, yang meski porsinya minim, berkontribusi melahirkan salah satu momen terlucu.

Sementara itu, Cletus Kasady (Woody Harrelson), pembunuh berantai yang sedang menanti eksekusi mati, menghubungi Brock, berkata bakal mengungkap seluruh ceritanya, sambil diam-diam mengirim pesan pada kekasihnya, Frances Barrison (Naomie Harris), yang juga dikurung di suatu fasilitas rahasia, karena memiliki kekuatan memanipulasi energi suara.

Apa yang terjadi berikutnya adalah rentetan kejadian yang sukar diikuti, karena alurnya bergulir sangat buru-buru. Serkis bagai memandang first act-nya tak penting, enggan memedulikan jembatan antar peristiwa, ingin segera merampungkannya agar Kasady dapat segera bertransformasi menjadi Carnage, symbiote buas yang kekuatannya jauh mengungguli Venom.

Setiap mengetengahkan konflik Brock/Venom dan Kasady/Carnage, yang notabene bernuansa serius, film ini kacau. Lain halnya saat keseriusan itu ditanggalkan, lalu interaksi karakter mengambil alih fokus. Meneruskan kisah sebelumnya, Brock belum berhasil memperbaiki hubungan dengan Anne (Michelle Williams), selepas keduanya putus. Serupa Hardy, Williams pun piawai menangani komedi.

Tapi selain mereka, ada pasangan lain yang juga putus, yakni Brock dan Venom. Pasca pertengkaran hebat, Venom yang merasa tidak dimengerti, memilih minggat dari rumah. Konfliknya menggelitik, sebab Let There Be Carnage mengemasnya bak sebuah breakup movie, mengenai pasangan yang kesulitan menerima kekurangan satu sama lain, bersikap egois, terjebak masalah komunikasi, berpisah, sebelum akhirnya sadar kalau masih saling cinta. Sebuah keputusan cerdik dari naskahnya.

Seperti film pertama, aksinya menyisakan ketidakpuasan akibat pilihan rating PG-13. Apalagi mengingat keberadaan Carnage, salah satu villain paling brutal di komik Marvel (walau filmnya sempat mengakali aksi sadis Kasady secara kreatif menggunakan sekuen animasi). Untungnya, Serkis bisa memanfaatkan bentrokan dua sosok ikoniknya, guna menciptakan rangkaian imageries keren yang bakal memuaskan para pembaca komik.

REVIEW - TITANE

Saya meyakini, bahwa sekarang hampir mustahil menemukan ide cerita orisinal dalam film. Jika anda menemukan karya yang terlihat orisinal, ada dua kemungkinan. Pertama, memang begitu adanya. Kedua, anda belum menonton sumber referensinya. Orisinalitas bukan lagi soal "murni baru", melainkan bagaimana pembuat karya mampu mengolah beragam inspirasi agar melahirkan tontonan segar yang (seolah) baru.

Titane pun demikian. Terinspirasi dari mimpinya sendiri, Julia Ducournau (Raw) menyatukan elemen body horror ala film-film David Cronenberg dan Shinya Tsukamoto, dengan drama fetishism, terutama Crash (1996) yang kebetulan juga buatan Cronenberg. Hasilnya? Film ini jadi wakil Prancis di Academy Awards tahun depan, sekaligus memenangkan Palme d'Or pada Festival Film Cannes 2021, menjadikan Ducournau sutradara wanita kedua setelah Jane Campion (1993 lewat The Piano) yang meraihnya.

Menulis naskahnya sendiri, Ducournau menciptakan kisah liar, bukan cuma karena momen-momen ekstrim di dalamnya, juga terkait alurnya yang terus berkembang ke arah tak terduga. Agatha Rousselle memerankan Alexia, wanita dengan pelat titanium di kepala, yang ia dapat pasca suatu kecelakaan mobil bersama sang ayah. Anehnya, sejak itu timbul keintiman antara Alexia dengan mobil. Bahkan kini ia berprofesi sebagai penari untuk pameran mobil.

Saya cuma bisa menyebut tiga hal: 1) Alexia menyimpan rahasia kelam, 2) Alexia hamil selepas berhubungan seks dengan sebuah mobil, 3) Alexia bertemu Vincent (Vincent Lindon), petugas damkar yang telah kehilangan puteranya selama 10 tahun. Sisanya, silahkan tonton sendiri. Nikmati keliaran yang disajikan Ducournau tanpa basa-basi.

Kalau anda bersedia dibuat pusing kepala menyaksikan ambiguitas sarat metafora, maka Titane punya absurditas yang adiktif. Bukan terkait bisa memecahkannya atau tidak, namun lebih ke soal menikmati, pasrah saat terhanyut oleh teka-tekinya.

Tentu Titane tidak asal aneh. Keanehannya mengandung maksud, di mana Ducournau menyinggung isu keluarga disfungsional khususnya penolakan figur ayah terhadap anak, trauma, juga identitas gender. Memilih Rousselle adalah keputusan tepat, karena sosoknya mendukung visi sang sutradara, guna memberikan nuansa fluiditas gender bagi filmnya.

Baik selaku sutradara maupun penulis naskah, Ducournau cerdik mengolah elemen body horror. Subgenre satu ini identik dengan transformasi fisik, yang mana merupakan sumber kengerian utama. Sekuen di toilet stasiun jadi ajang unjuk gigi Ducournau merangkai pemandangan menyakitkan khas subgenrenya. Sekuen yang cukup unik, karena dibanding mayoritas body horror, transformasi sang protagonis lebih raw. Saya menyebutnya "manual body horror".

Kelak, transformasi Alexia berkembang lebih jauh, tidak hanya di ranah fisik, pula psikis. Dari situ, Ducournau bicara mengenai trauma, yang mendorong individu bersikap destruktif, kehilangan jati diri, sebelum akhirnya berhasil mengatasinya. Pertemuan dengan Vincent (yang juga melewati proses transformasi jiwa dan raga) jadi titik balik perjalanan Alexia. Perlahan, dari seseorang yang banyak "merenggut", ia belajar cara menyelamatkan.

Titane menyatukan dua hal berlawanan, yakni "mati" dan "hidup". Manusia (hidup) berhubungan seks dengan mobil (mati). Pun sepanjang cerita, si protagonis sering bersinggungan dengan kematian dalam perjalanannya memaknai kehidupan. Puncaknya terletak di konklusi, tatkala kematian tidak digambarkan sebagai akhir, melainkan awal kehidupan baru. Semua berkat cinta. Tidak selamanya tontonan liar sarat kekerasan, seksualitas, dan kesan transgressive, harus mengeliminasi harapan.

(Klik Film)

REVIEW - RED NOTICE

Film seperti Red Notice tidak memerlukan reviu. Skor 39% (sampai saat ini) di Rotten Tomatoes tidaklah penting. Begitu pula tulisan ini, yang saya buat hanya untuk berkata, "Tonton saja, nikmati petualangan berskala global bersama tiga megabintang miliknya, lupakan tetek bengek terkait kualitas cerita dan semacamnya".

Industri film, terutama mereka yang dicap "ekspertis", belakangan terasa makin berjarak dengan publik. Kritikus cenderung memandang sebelah mata tontonan ringan, sedangkan ajang penghargaan menganugerahkan kemenangan pada judul-judul yang baru tayang (sangat) terbatas demi memenuhi persyaratan nominasi. Film semakin sulit dirayakan secara luas.

Red Notice tentu dikritisi akibat naskah buatan sang sutradara, Rawson Marshall Thurber (We're the Millers, Central Intelligence, Skyscraper), gagal menyampaikan penceritaan mumpuni. Tapi apakah kata "gagal" patut disematkan, bila memang bukan itu tujuannya? Aksi seru berbalut komedi dengan latar berbagai negara, ketangguhan Dwayne Johnson, kejenakaan Ryan Reynolds, dan pesona Gal Gadot. Itu tujuan utamanya.

Johnson berperan sebagai John Hartley, agen FBI yang terpaksa bekerja sama dengan buruannya, Nolan Booth (Ryan Reynolds) si pencuri benda seni, setelah ia dijebak oleh pencuri lain, Sarah Black (Gal Gadot), atau yang dikenal lewat julukan "The Bishop". Ketiganya menyambangi Italia, Indonesia, Spanyol, Argentina, hingga Mesir, guna mencari keberadaan telur berhiaskan permata milik Cleopatra, yang konon telah hilang selama dua ribu tahun.

Agak disayangkan Red Notice tidak tayang di bioskop. Gelaran aksinya bakal makin seru di layar lebar. Menontonnya di layar televisi atau laptop cukup mengurangi keasyikkan, sehingga membuat pikiran lebih terfokus pada cerita, yang memang tidak pernah diniati untuk tampil maksimal.

Apa yang dimaksimalkan? Keunggulan tiga pemeran utamanya tentu saja. Johnson masih bisa diandalkan sebagai action hero, bahkan ketika Hartley lebih "manusiawi" dibanding karakter-karakter sang aktor biasanya. Gal Gadot adalah Wonder Woman, sehingga ketangguhannya dalam laga tidak mengejutkan. Tapi ini perannya yang paling playful, walau kesan femme fatale misterius tetap kental.

Reynolds? Menyaksikan tiga filmnya secara berdekatan, membuat saya semakin yakin bahwa ia adalah comic genius. Caranya menangani humor melalui sarkasme dan deadpan, termasuk ketepatan timing-nya, sungguh luar biasa.

Muncul twist di babak akhir. Bukan twist cerdas, namun selaras dengan keseluruhan "warna" filmnya, selaku petualangan mengitari dunia guna mencari artefak, yang enggan memedulikan keseriusan, bagai Indiana Jones (lagu temanya sempat terdengar sekilas di sini) versi jauh lebih ringan.

(Netflix)

REVIEW - THE HARDER THEY FALL

Di awal kelahirannya, genre western kerap dipakai untuk menggambarkan kedigdayaan kulit putih. Mereka adalah jagoan tak terkalahkan, sedangkan POC (Person of Color), terutama suku indian, identik dengan kebuasan, keterbelakangan, kejahatan. Seiring waktu, tren bergeser, kemudian lahir revisionist western. The Harder They Fall termasuk salah satu revisionist yang tidak tanggung-tanggung dalam mengutak-atik formula konvensional genrenya.

Seluruh cast utamanya adalah kulit hitam, yang mana jarang dilakukan oleh revisionist western sekalipun. Sejauh yang saya tahu, hanya Buck and the Preacher (1972), Thomasine & Bushrod (1974), dan Rosewood (1997) yang mendekati, pun ketiganya tetap menampilkan bintang kulit putih.

Kisahnya fiktif, namun tokoh-tokoh di naskah buatan Boaz Yakin (Now You See Me) dan sang sutradara, Jeymes Samuel, dibuat berdasarkan figur-figur dunia nyata. Nat Love (Jonathan Majors) jadi protagonisnya. Seorang bandit, yang bersama dua rekannya, Jim Beckwourth (RJ Cyler) dan Bill Pickett (Edi Gathegi), mengkhususkan diri mereka merampok dari para kriminal. Tapi Love menyimpan tujuan lain, yakni balas dendam.

Dendam itu ia alamatkan kepada Rufus Buck (Idris Elba), bandit keji yang 20 tahun lalu membunuh orang tua Love, sekaligus memberinya bekas luka berbentuk salib di jidat. Begitu mengetahui Buck sudah bebas dari tahanan, Love, dibantu mantan pacarnya, Stagecoach Mary (Zazie Beetz), Cuffee (Danielle Deadwyler) yang bekerja di saloon kepunyaan Mary, dan marshal bernama Bass Reeves (Delroy Lindo), berniat menuntaskan aksi balas dendam tersebut.

Hal paling menonjol di film ini jelas soal gaya. Black revisionist western tidak sepenuhnya baru bagi Samuel. Tahun 2013 ia pernah membuat film pendek They Die by Dawn. Ditambah pengalaman menggarap video klip Legacy milik Jay-Z, sekaligus statusnya selaku musisi (Samuel juga adik penyanyi legendaris, Seal, yang bersama Jay-Z turut mengisi soundtrack), The Harder They Fall membawa western ke ranah modern baik dari segi audio maupun visual.

Lagu-lagunya bukanlah yang jamak didengar di film western, melainkan membentang dari hip hop hingga reggae. Visualnya, terutama sebagai pembungkus aksi, diisi tata kamera dinamis, gerak lambat, dan pastinya kekerasan berdarah. "Keren" adalah kata yang diinginkan Samuel agar terucap dari mulut penonton kala menyaksikan filmnya, dan ia berhasil.

Begitu pula pendekatan jajaran cast terhadap peran masing-masing. Saat berkata, bergestur, berjalan, bahkan berdiri diam pun, mereka berlaku bak "the coolest motherfuckers in the world". Beetz yang makin memesona sejak mencuri perhatian di Deadpool 2 (2018), Lakeith Sanfield sebagai Cherokee Bill, penembak cepat anak buah Buck yang misterius, sampai Regina King sebagai Trudy Smith, tangan kanan Buck yang brutal nan berkarisma.

Tapi tidak ada yang sanggup menandingi aura Idris Elba. "The name Rufus Buck instills fear", kata Mary. Kita dibuat memercayai itu. Percaya kalau Rufus Buck benar-benar mengerikan, walau dalam memaparkan latar belakang karakternya, The Harder They Fall memakai pendekatan "konon katanya". Elba tetap kokoh, meski upaya naskah menambah kompleksitas bagi karakternya, dengan memberi motivasi soal "mencari promised land", yang mana salah satu ciri narasi western, hanya dikemas seadanya.

The Harder They Fall memang tipikal tontonan style over substance. Kala adegan aksi absen dari layar, praktis cuma pesona aktor-aktornya saja yang tersisa. Cerita lebih sering absen, sebelum mendadak muncul jelang akhir, dalam bentuk twist, yang tujuannya sebatas untuk mengejutkan penonton. Tidak menambah bobot emosi sebagaimana diharapkan, tidak memberi pengaruh dan/atau konsekuensi terhadap peristiwa-peristiwa sebelumnya. Twist itu pun menghapus potensi epic showdown yang telah dinantikan sedari awal.

Biarpun melewatkan peluang menghantarkan konklusi epik, The Harder They Fall tetaplah tontonan menghibur penuh gaya. Setidaknya sebelum twist tersebut, filmnya konsisten dengan pendekatan "senang-senang", menolak terlampau serius, bahkan tak jarang menggelitik. Misalnya saat membawa kita mengunjungi Marysville, yang selain berfungsi melempar satir, juga menunjukkan pencapaian tata artistiknya. Tengok komparasi visual Marysville alias "a white town" dengan Redwood. Ketika kota pertama tampak monoton, kota kedua sebaliknya, dihiasi beraneka warna. Memikat mata sekaligus menyentil rasa.

(Netflix)

Tidak ada komentar :

Comment Page:Posting Komentar